di Stefania PASTI

Stefania Pasti, grande esperta dell’arte di Raffaello, è tra gli storici dell’arte più attivi nello studio delle vicende relative alla vita e all’opera dell’urbinate. Da tempo collabora con About Art Questo articolo costituisce il compendio di una conferenza tenuta all’Archivio Storico Capitolino di Roma l’11 dicembre 2018 nell’ambito degli incontri su “Lavoro, Arti e Mercato a Roma in Età Rinascimentale” organizzati dall’Associazione Roma nel Rinascimento, che si occupa anche di curare l’edizione completa dei testi, prevista per l’inizio del prossimo anno

Raffaello e l’opera d’arte come progetto globale

Nella sconfinata letteratura su Raffaello, spesso è stato messo in risalto il ruolo imprenditoriale che l’artista venne sempre più assumendo negli ultimi anni della sua carriera. Questa incontestabile considerazione nasce dalla constatazione che gli incarichi affidatigli da Leone X erano talmente numerosi e impegnativi da rendergli impossibile portarli a termine personalmente. L’esteso ricorso a un crescente numero di collaboratori sarebbe pertanto stato determinato principalmente da un fattore di tempo: Raffaello non aveva il tempo di far fronte personalmente a tutte le sue committenze, non solo pontificie, e quindi sempre più aveva necessità di affidarsi alla bottega. Anche questa è una spiegazione corretta, fin troppe volte ripetuta, ma al tempo stesso è solo parziale e non arriva al cuore della questione.

Intanto, è una motivazione valida solo per le opere pittoriche: certamente Raffaello se ne avesse avuto il tempo avrebbe potuto impegnarsi direttamente nella pittura delle Logge, o avrebbe potuto eseguire in toto lo Spasimo di Sicilia o la Sacra Famiglia di Francesco I, opere delegate invece in buona parte agli allievi, ma l’inusitata ampiezza delle richieste di Leone X, che spaziavano dalla ricostruzione della basilica di San Pietro alla soprintendenza e ricognizione dei monumenti di Roma antica, avrebbe in ogni caso richiesto l’apporto di collaboratori diversi con una vasta gamma di competenze che andavano ben oltre il solo campo della pittura. Raffaello, nel distribuire incarichi a maestranze anche molto lontane dalla sua propria attività pittorica, non dà solo prova di una più che spiccata capacità imprenditoriale dedita a far fruttare al massimo il suo tempo, e quindi la quantità di lavoro, e quindi il guadagno, come normalmente si ritiene: quello che la famosa imprenditorialità di Raffaello sottende e implica è in realtà un vero e proprio sovvertimento ideologico attraverso il quale l’autentico lavoro dell’artista viene trasferito dall’esecuzione di un’opera alla sua ideazione.

Fino ad allora, e per la verità ancora per molto tempo in seguito, gli artisti lavoravano frequentemente sul riuso dei propri modelli, trasmessi da disegni e cartoni anche in botteghe come quelle, ricercatissime, del Verrocchio o del Ghirlandaio. Tanti artisti di primissimo piano si servivano largamente della ripetizione dei loro modelli, fino a Perugino che di tale pratica fece un uso così costante che le sue numerose Assunte si somigliano tutte. Raccolte di disegni esistevano in tutte le botteghe, ed erano gelosamente conservate e tramandate, poiché i disegni stessi erano considerati utili e preziosi strumenti di lavoro, repertorio di modelli di cui servirsi per lungo tempo per usi e contesti successivi. E questo ci porta ad un punto nodale del presente discorso, in quanto il perno su cui ruotò la rivoluzione di Raffaello fu proprio il cambiamento radicale della funzione del disegno, non più inteso come mero strumento ripetitivo di modelli ereditati, ma al contrario come il vero e unico momento in cui prende vita una creazione artistica originale. Alla base dell’opera dell’artista sta per Raffaello l’unicità dell’invenzione: l’opera d’arte è prima di tutto ‘progetto’, un progetto che si esplica e si sviluppa nel disegno che a sua volta diventa la diretta trasposizione visibile del pensiero dell’autore. La realizzazione viene dopo, e può essere demandata ad altri, poiché l’essenza vera dell’arte sta nell’ideazione e non più nell’esecuzione.

Raffaello non fu il solo artefice del cambiamento epocale di inizio secolo, in questo senso non si potrà mai sopravvalutare il ruolo di personalità come Leonardo, e soprattutto Michelangelo. Ma per quanto tutti e tre, e poi numerosi altri fino a Vasari, rivendicassero l’atto creativo come unica base dell’attività dell’artista, Raffaello ne dette una lettura tutta personale, attuata in un inedito modello di lavoro collettivo. Leonardo non è, strettamente parlando, un artista, è una somma di tantissime cose fra cui “anche” un artista, ma in questo senso modelli di lavoro non ne lasciò. Quanto a Michelangelo, ogni sua creazione fu imitatissima e replicata, compresi i disegni a cui era affidata l’espressione più liberale della sua arte, ma nella sua lunga vita non ebbe mai una vera bottega, e mai nella sua possente individualità avrebbe potuto concepire l’opera d’arte come un lavoro corale da dirigere. Fu così invece per Raffaello. La sua rivoluzione arrivò a compimento con la progettazione di interi complessi pensati come opere d’arte globali a cui dovevano partecipare una molteplicità di competenze diverse, senza che l’artista stesso riservasse a sé un ruolo personale.

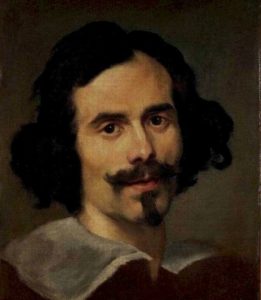

Il padre di Raffaello era Giovanni Santi, un pittore di buon livello che prima di darsi all’attività artistica era stato anche lui un imprenditore di successo, oltre ad essere un raffinato intellettuale e conoscitore attento dei grandi artisti del suo tempo, citati nella sua famosa Cronaca rimata. Quando morì nel 1494 il suo prodigioso figlio aveva solo undici anni, e fino al 1500 non sappiamo più nulla di lui: c’è un vuoto di sei anni in cui il ragazzo di Urbino è maturato fino a diventare il divino Raffaello. Senza veri maestri, senza dover pagare debiti a nessuno, Raffaello arriva a Roma e conquista i due massimi mecenati del primo Rinascimento, Giulio II e Leone X, cominciando allo stesso tempo la sua avventura imprenditoriale. Fu in seguito al trionfo della Stanza della Segnatura e alla successione sul trono pontificio di Leone X a Giulio II che Raffaello concepì un modo tutto nuovo di intendere il lavoro di bottega, essendo ormai per lui inservibile il modello tradizionale che aveva funzionato per secoli. Era diventato troppo stretto. I suoi orizzonti si allargano fino a concepire l’opera d’arte in una dimensione globale che mai nessun pittore aveva azzardato. Prima di esser pittore, suo padre era stato imprenditore: ora il figlio si fa imprenditore della sua stessa arte, in una visione che nessuna bottega tradizionale aveva conosciuto.

Già nelle Stanze, Raffaello iniziò a dar prova della sua capacità di coordinare e dirigere i vari aspetti non pittorici che dovevano completare un insieme così ricco e complesso. Vasari ci informa che il grande vetraio francese Guillaume Marcillat aveva fornito per le camere papali tutte le finestre, delle quali ai suoi tempi solo una con le armi di Leone X era ancora in situ nella Stanza dell’Incendio di Borgo. Che sia stato Raffaello a dare il disegno delle finestre o quantomeno a controllarne l’esecuzione è un’ipotesi più che plausibile, data la fiducia senza limiti che Leone X riponeva in lui. Difficile è poi dubitare che gli spetti la progettazione delle porte e dei dossali intarsiati delle Stanze, avendo l’arte difficile e squisita dell’intarsio raggiunto la sua perfezione proprio nello Studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale della sua natia Urbino. Giulio II chiamò quindi Giovanni da Verona, il più grande ebanista del momento, per completare degnamente la Stanza della Segnatura con magnifiche spalliere, sedili e porte intarsiate, tutto purtroppo perduto tranne tre porte, eseguite successivamente per conto di Leone X.

Su una è raffigurata la nota burla, avvenuta nel settembre del 1514 ai danni del modesto quanto borioso poeta Baraballo, al quale fu fatto credere di dover andare in Campidoglio per essere incoronato d’alloro come Petrarca. Dopo esser stato rivestito di grottesche insegne, il malcapitato fu issato in groppa all’elefante Annone, creatura prediletta del papa, ma solo per farlo ruzzolare a terra a metà cammino fra il rumoroso e schiamazzante dileggio della gran folla circostante. Lo scherzo crudele deliziò tanto il papa da volerlo immortalare nel più solenne e aulico degli ambienti: in un intarsio nella porta fra la Stanza della Segnatura e quella di Eliodoro, lo sconsiderato Baraballo fa ancora bella mostra di sé tutto tronfio sull’elefante prima di esser mandato a gambe all’aria. Il disegno è sicuramente di Raffaello, mentre l’esecuzione potrebbe essere dello stesso Giovanni da Verona o di Giovanni Barili, ebanista senese che di Raffaello in seguito diventa uno dei più stretti collaboratori. .

Fin dal suo arrivo a Roma dunque Raffaello comincia a circondarsi di artisti dediti alle più svariate attività: oltre a Giovanni Barili, che gli rimase sempre vicino, ci sono orafi famosissimi come Cesarino del Roscetto o Antonio da Sammarino, che lo introdusse presso Agostino Chigi; e incisori provetti come Marcantonio Raimondi, Marco Dente e Agostino Veneziano, che con le loro stampe ebbero un ruolo fondamentale per diffondere la sua opera in tutta Europa, oltre a procurargli non pochi guadagni. Il nome che spicca su tutti è quello di Antonio da Sangallo il Giovane, chiamato a coadiuvarlo nella grande impresa della riedificazione della basilica di San Pietro, della cui direzione aveva avuto l’incarico alla morte di Bramante nel 1514. I due erano coetanei, ma mentre Raffaello si avviava ormai alla fase conclusiva della sua vita, Antonio si trovava agli esordi di una lunga carriera foriera di successi. Per i restanti sei anni della vita del Maestro, il Sangallo fu il suo principale coadiutore nei lavori della basilica, per poi alla sua morte rilevarne la direzione.

Raffaello era pronto per cimentarsi con un progetto tutto suo e per dirigere interi cantieri formati da maestranze dei più diversi campi. L’occasione gli fu offerta da Agostino Chigi che gli affidò la costruzione ex novo di una cappella sepolcrale in Santa Maria del Popolo, alla quale si cominciò a lavorare dal 1512/13. Dall’architettura – basata sull’armonizzazione di forme geometriche semplici come un cubo, un cilindro e una semisfera -, ad ogni aspetto della decorazione, Raffaello pianificò l’intero sacello ispirandosi all’antichità classica, ma anche, abbastanza a sorpresa, alla Roma paleocristiana: la cupola, il tamburo e i pennacchi dovevano infatti essere rivestiti con uno splendente mosaico a fondo azzurro che avrebbe posto l’intera cappella sotto un cielo ideale aperto verso l’infinito. Questa tecnica antichissima era ormai viva solo a Venezia, e infatti fu il veneziano Luigi de Pace l’artista chiamato a realizzare a mosaico i disegni di Raffaello. Solo la cupola con Dio padre, il cielo delle stelle fisse e i sette pianeti fu portata a termine secondo i piani: morto Raffaello, le storie della Genesi nel tamburo e le quattro stagioni dei pennacchi, che, abbandonato il mosaico, avrebbero dovuto essere dipinte da Sebastiano del Piombo, furono invece eseguite fra il 1552 e il 1553 da Francesco Salviati, che completò anche la pala d’altare con la Natività della Vergine, lasciata incompiuta dallo stesso Sebastiano.

Raffaello non ha provveduto disegni per questi soggetti, che dovevano però rientrare nel suo progetto originario, che a sua volta richiama appunto da vicino il compendio di una summa medioevale. E del resto, Raffaello, questo artista così straordinariamente moderno e rivoluzionario, nel suo estremo capolavoro della Trasfigurazione non avrà remore ad ispirarsi alla figura di Cristo nel mosaico (un mosaico, appunto) dell’abside della basilica dei Santi Cosma e Damiano, del VI secolo d. C. Il mosaico, questo materiale antico, raro, vibrante nella sua ineguagliabile capacità di riflettere la luce, apparve allora a Raffaello l’unico che potesse superare il tempo fino all’immortalità.

Materiali preziosi ricoprono ogni superficie della cappella, in un profluvio di marmi, stucchi, bronzi. Tutta la parte scultorea fu affidata al discepolo Lorenzetto, uno dei prediletti di Raffaello, che punto di morte affidò proprio a lui il compito di erigere sulla sua propria tomba al Pantheon una scultura della Madonna con Bambino. Nelle quattro nicchie della cappella erano previste delle statue di profeti, di cui il Maestro fornì il modello almeno per quella di Giona, intensa ripresa di un malinconico Antinoo, e, secondo Vasari, anche di quella di Elia, entrambe però terminate dopo la sua morte, intorno al 1523.

Allo stesso Lorenzetto erano state allogate anche tutte le altre opere scultoree della cappella, comprese le altre due statue di Daniele e Abacuc, poi realizzate da Bernini, e le due tombe a cassa sormontate da grandi piramidi, con tutti i loro ornamenti di bronzo. Lorenzetto morì nel 1541 avendo portato a termine solo una parte delle opere, che non furono comunque collocate nella Cappella fino 1554, trentaquattro anni dopo la morte di Raffaello. Nonostante le modifiche seicentesche apportate da Bernini, nella sua pura architettura rinascimentale, nei suoi rutilanti mosaici, nelle sculture di Lorenzetto, e infine nella sua impostazione generale, questo spazio perfetto rimane uno dei grandi capolavori in cui Raffaello ha diretto una vastissima équipe di specialisti per raggiungere un risultato unitario. Nessuna opera pittorica era prevista ad eccezione della pala d’altare, eseguita poi da Sebastiano del Piombo: aveva Raffaello riservato per sé questo dipinto come suo unico contributo personale al suo stesso progetto? Possiamo pensarlo, ma non lo sappiamo.

Nel frattempo, Raffaello aveva da poco messo aveva mano alla terza Stanza, realizzando l’affresco dell’Incendio di Borgo,

quando Leone X gli commissionò i cartoni per gli arazzi destinati alla Cappella Sistina, un incarico di impegno e mole tali da costringerlo a tralasciare gli altri lavori. Per le altre pareti della Stanza fornì certo i progetti, ma poi per la prima volta, e questa volta veramente per mancanza di tempo demandò l’esecuzione in toto agli allievi. I risultati non furono esaltanti. Per vedere quale scadimento ci sia stato dal progetto alla pittura basta confrontare il superbo disegno di soldati (Vienna, Albertina, inv. 17575), che Raffaello inviò a Dürer quale testimonianza di amicizia e prova della sua arte, con la modesta trasposizione pittorica fattane nell’affresco della Battaglia di Ostia. Per non ripetere questo errore, nel successivo enorme cantiere affidatogli da Leone X, quello delle Logge Vaticane, la sua opera di supervisione fu molto più accurata. La costruzione dei tre piani di loggiati, iniziata da Bramante fu completata intorno al 1516, e già nel 1519 era compiuta la decorazione del piano centrale. La loggia, lunga 65 m., è costituita da tredici campate, le cui volte sono divise in quattro sezioni recanti episodi dell’Antico Testamento, tranne l’ultima che è dedicata a Gesù. Numerosissimi emblemi di papa Leone sono sparsi ovunque, dal centro delle volte dove sono sorretti da grandi vittorie alate, fino ad ogni angolo della muratura, in mezzo all’omnipervasiva presenza di grottesche e stucchi.

Se pure Raffaello aveva pensato di dipingere la pala d’altare nella Cappella Chigi, in questo vastissimo ambiente non volle riservarsi nessun ruolo diretto, affidando la pittura completamente ai suoi allievi. E però nell’insieme non c’è alcun dubbio che ci troviamo di fronte ad un’opera integralmente e totalmente di Raffaello, chiunque l’abbia materialmente dipinta. Nelle singole immagini non si raggiunge mai il capolavoro, ma a parte qualche scadimento, il livello generale è buono, e alcune scene sono particolarmente belle, come Isacco e Rebecca spiati da Abimelech, o il Ritrovamento di Mosè dalle acque, entrambi attribuiti a Giulio Romano, probabilmente a ragione.

Prima di occuparsi della decorazione delle Logge, Raffaello ne era stato l’architetto, affiancato dal fido Giovanni Barili per tutte le necessarie opere di ebanisteria e carpenteria. E poi incontriamo ancora un nuovo personaggio di grande prestigio chiamato da Firenze espressamente per pavimentare il loggiato, non un artigiano sia pure di alto livello, ma un vero artista: Luca della Robbia il giovane, figlio di Andrea, a sua volta figlio del fratello maggiore del grande Luca.

Il deteriorato pavimento cinquecentesco fu sostituito da Pio IX intorno al 1860 con un anonimo lastricato di marmo grigio, ma dalle mattonelle superstiti, e soprattutto da un disegno settecentesco si può immaginare un parato a colori molto vivaci con complicati intrecci attornianti gli emblemi di Leone X. Questo disegno, raffigurante un quadrato che doveva costituire il modulo di base della pavimentazione, corrisponde quindi appieno al documento del 14 luglio 1518, che alla lettera parla di «quadri da far pavimento».

Con questa stessa ricchezza decorativa Raffaello aveva voluto ricoprire i pilastri e ogni superficie che non fosse quella delle scene figurate, affidando la realizzazione di una festa di grottesche e stucchi a Giovanni da Udine, che, al pari di Lorenzetto, fu uno dei collaboratori più vicini e amati del maestro. Fu lui l’unico, a mio avviso, a cui fu lasciata nelle Logge la libertà di sbizzarrire la sua inesauribile fantasia, in una continua fantasmagoria di variazioni, in cui l’ispirazione dall’antico si mescola liberamente con la ripresa dal vero. Purtroppo le parti dipinte hanno molto sofferto per l’esposizione alle intemperie, mentre alla nostra ammirazione sono rimasti i raffinatissimi stucchi, che attraverso molti esperimenti Giovanni era riuscito a ricondurre alla perfezione degli antichi. Non è possibile qui soffermarcisi, ma non si possono non citare quelli gustosissimi in cui egli si raffigura con i suoi aiutanti al lavoro sui pilastri delle logge stesse. In quelli che a tutti gli effetti sono suoi autoritratti, Giovanni si rappresenta piccoletto, con le gambe corte, ben diverso dai suoi slanciati collaboratori giovani e belli, mentre lui si mostra barbuto, rugoso e con un cappellaccio in testa, dimostrando, oltre alla sua straordinaria bravura, anche il suo finissimo sense of humour .

Il completamento delle Logge fu l’ultima impresa in cui Raffaello fu a capo di un grande cantiere. L’avventura successiva in cui avrebbe voluto cimentarsi sarebbe stata ancora più vasta e più ambiziosa, ma non riuscì a vederne che l’inizio. Nel 1517 Leone X aveva comprato un terreno sulle pendici di Monte Mario, che Vasari descrive come un posto di rigogliosa bellezza naturale. Lì doveva rivivere la magnificenza della villa suburbana di Roma antica, un luogo di delizia che nella sua mente Raffaello già vede come un giardino immenso, con boschi, terrazzamenti fioriti, fontane, ninfei, peschiere, specchi d’acqua circondati da gradinate, impianti termali, tutto intorno a una villa grande, nobile e scenografica allo stesso tempo, con quartieri invernali e estivi disposti a seconda dei venti, vasti saloni, ariose logge, un grande teatro all’antica, statue, opere d’arte e preziose collezioni sparse ovunque.

Raffaello è ancora una volta affiancato come architetto da Antonio da Sangallo il Giovane, che trasferisce in mirabili disegni i suoi progetti, ma quando muore la costruzione non è arrivata nemmeno alla metà, e da allora poco è cambiato. Il cardinal Giulio de’ Medici, poi papa Clemente VII, cugino di Leone X, ne fu il successivo proprietario, e quando anche lui morì nel 1534 finì la fase medicea della villa, mettendo la parola fine anche al completamento della magnifica utopia di Raffaello. Già nel 1520 era comunque iniziata la decorazione interna, in cui soprattutto Giulio Romano e Giovanni da Udine crearono nella vasta loggia tripartita una decorazione in cui affreschi, grottesche e stucchi si combinano con gli emblemi medicei in un tripudio di motivi all’antica, divinità pagane, figure mitologiche, animali veri o fantastici, paesaggi, giochi di putti, festoni, figurazioni delle stagioni e degli elementi, segni zodiacali. L’occhio non sa dove posarsi e cosa trattenere, eppure in questa ricchezza senza pari l’impressione non è mai di confusione o di affastellamento, ma anzi di un’armonia e di un equilibrio perfettamente calibrato. Raffaello non vide nulla di tutto questo, ma aveva forse lasciato spiegazioni su quel che voleva far realizzare nella ‘sua’ villa? Non si può sapere, ma è difficile pensare che non ne avesse parlato, e che i suoi discepoli non avessero ancora una volta fatto tesoro delle sue idee.

Con la fine della vita di Raffaello finì anche l’inedito modello di lavoro che aveva instaurato, in cui solo con il suo carisma era per anni riuscito a tener insieme così tanti artefici di ogni disciplina facendoli lavorare ognuno nel proprio campo senza discordie o invidie. Già Villa Madama fu teatro di screzi fra Giulio Romano e Giovanni da Udine, dei quali danno sapida testimonianza due lettere del cardinal Giulio al cardinal Mario Maffei, che controllava operativamente i lavori. La prima è datata 4 giugno 1520 (nemmeno due mesi dalla morte di Raffaello!), e già registra zuffe per la divisione dei compiti, e infine per la supremazia nel lavoro, fra quei «duo pazzi», di cui il Medici è molto scontento, e prega il Maffei di accordarli in qualsiasi modo per liberarlo da «questa molestia». Nella lettera successiva, del 17 giugno, parla di «quei duo cervelli fantaschi di pintori» che sembrano aver comunque trovato bene o male un modo di lavorare insieme. L’avevano fatto per anni, ma non c’era più Raffaello a tenerli insieme. Vasari ne conclude la biografia col dire che i suoi collaboratori:

«lavorando ne l’opere in compagnia di Raffaello stavano uniti e di concordia tale che tutti i mali umori nel veder lui si amorzavano, et ogni vile e basso pensiero cadeva loro di mente: la quale unione mai non fu più in altro tempo che nel suo»

(Vasari, Vite, ed. Bettarini-Barocchi, IV, Vita di Raffaello, pp. 211-212).

La storia però non finisce a Roma, ma a Mantova, dove Giulio Romano, grande artista pur senza raggiungere i vertici del maestro, sarà comunque capace di riprenderne le capacità imprenditoriali. Spirito creativo, libero e poliedrico, fino alla fine della sua vita Giulio si dimostra abilissimo nel guidare con mano ferma vasti cantieri per realizzare progetti integralmente scaturiti dalla sua fervida mente. Il suo capolavoro è certo Palazzo Te, costruito e decorato nell’arco di vari anni, ma il cumulo degli impegni richiestigli dal duca Federico Gonzaga fu veramente impressionante. Architetto, pittore, soprintendente alle strade e al decoro pubblico, condusse anche opere di ingegneria idraulica fondamentali in una città così paludosa. E poi fu incaricato di organizzare feste e allestimenti teatrali, e, soprattutto per il cardinal Ercole Gonzaga, subentrato al fratello Federico morto nel 1540, di disegnare arazzi e argenterie pregiatissime per le quali il cardinale stesso aveva una vera passione. Morto anche Giulio nel 1546 non ci furono altri artisti capaci di tanta versatilità.

Il testimone di Raffaello, più che dai contemporanei o dagli immediati successori, fu in realtà raccolto dai giganti del secolo successivo, Bernini in primis, che con la multiformità del suo genio si pose come prodigioso regista delle sue opere, oltre e ancor più che come esecutore diretto. Come quella di Bernini, l’imprenditoria artistica di Raffaello si era basata sul progetto, e quindi sul disegno finalmente svincolato dalla sua posizione subalterna, utilitaristica. Non dovrebbe pertanto sorprendere che solo pochi anni dopo la sua morte, nel 1528, un Vasari diciassettenne considerasse così preziosi i disegni ‘antichi’ da volerne iniziare una collezione, la prima della storia, ampliata a dismisura fino alla fine della sua vita. Vasari è per l’appunto colui che elabora una base teoretica per un concetto tutto nuovo, e cioè che l’invenzione è il vero atto critico che si pone all’origine della creatività artistica, un’invenzione che si manifesta prima di tutto e soprattutto nel disegno, che a sua volta lungi dall’essere un mero strumento di lavoro o di studio, si trasforma in un atto intellettuale. Tutta l’arte, in qualunque settore si dispieghi, diventa per Vasari una manifestazione molto più, e molto prima, dell’intelletto che della mano, un pensiero questo che costituisce il fondamento della sua immane opera storiografica.

Un salto enorme era stato compiuto dai primi anni del Cinquecento, un salto dovuto ad alcuni dei più grandi artisti della storia, fra i quali quello che aveva completamente rivoluzionato il sistema lavorativo tradizionale era stato Raffaello. Teatro del fiorire di questo modello i cui frutti furono ripresi in scala ancor più monumentale e grandiosa nel secolo successivo fu la Roma pontificia. In nessun altro luogo sarebbe stato possibile.

Stefania PASTI Roma giugno 2019