di Massimo MARTINI

Migranti sull’About

di M. Martini e F. Montuori

Mi sento un pò strano, vado a farmi un giro…

DIRITTO ALL’OBLIO

Ricerca nebulosa, di valori nitidi, in realtà nebulose

(La prima parte dell’articolo è stata pubblicata il 16.06.19 su About Art online cfr. https://www.aboutartonline.com/architettura-e-societa-civile-come-puo-prendere-forma-l-anonimato-una-ricerca-e-una-riflessione/)

PARTE SECONDA – BANALITA’ E NORMALITA’

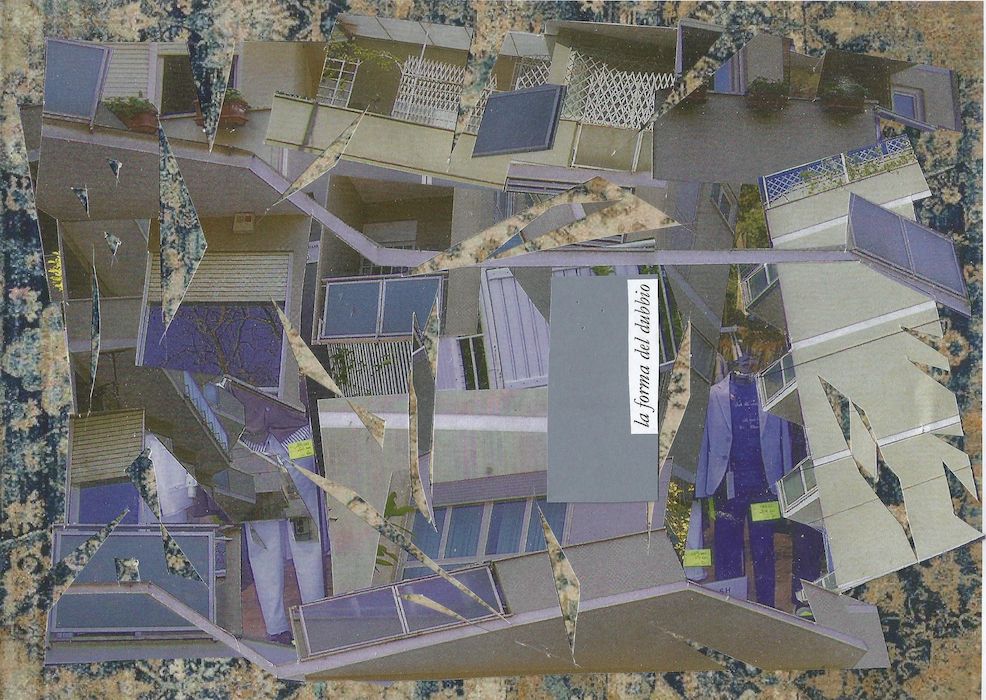

Alla domanda se esista una forma preferenziale di anonimato, per ora rispondo di no! Non c’è un mercato in proposito e, in assenza di mercato, tutte le dinamiche sono opache. Esistono sì modi diversificati di anonimato ma gli stessi, come vestiti usa e getta, vengono indossati più nella fretta del risparmio che nel perseguimento di un fine assoluto e stabile. All’inizio di questa mia ben strana carriera di architetto, appena laureato, il mio compagno di banco al liceo decide di sposarsi. Lui è molto ricco e lei pure, con rumore di spade e di tacchi che sbattono nell’arma più elegante, bianca e blu, che ci sia. Mi chiedono il progetto per una villa ad Ansedonia. Lo dico a Francesco Montuori, guarda caso oggi migrante con me su questa barca guidata da Carola About. E insieme ci diamo da fare. Chissà: ricco committente, carriera assicurata. Il progetto che ne viene fuori è stupido, pieno di una sola voglia, quella di stupire a forza di volumi scatenati (lo schema del Grau, colto e ambizioso, arriva poco tempo dopo). Quando i novelli sposi vedono il plastico di lavoro, lui tace (è di buona pasta). Lei. Intelligente e cattiva, pronuncia la seguente mirabile sintesi: Voglio una casa banale per sentirmi normale! … (Mi concentrai allora sull’idea di banale che tartassava le mie giovani ambizioni… ma avrei dovuto riflettere sull’idea di normale, ben più destrutturante per un borghese colto. Illuso di poter sfuggire al destino già scritto della propria classe). (fig 1)

Lo schema vuole: banalità chiama normalità, normalità chiama anonimato. La banalità come anticamera. Una raffinata distinzione. E passiamo dalla logica delle parole alla logica dei segni pittorici. Più aperti a letture ondivaghe, ognuno la sua. Nelle cure dell’artista argentina Liliana Porter, operante a New York, ironica, indagatrice, ricca di linguaggi diretti, inequivoci, pop. Legata all’esperienza radicale delle Guerrillas Girls. L’autrice parla: “… Molti di questi pezzi rappresentano un cast di personaggi. Oggetti inanimati, giocattoli e figurine che trovo nei mercatini delle pulci, nei negozi di antiquariato e in altri luoghi strani. Gli oggetti hanno una doppia esistenza. Da un lato sono mere apparenze, ornamenti inconsistenti, ma allo stesso tempo godono di uno sguardo che può essere animato dallo spettatore: che attraverso di loro proietta l’inclinazione a dotare le cose di interiorità e identità. Queste “scenette teatrali” sono costruite come commenti visivi che parlano della condizione umana. Sono interessata alla simultaneità di umorismo e angoscia, banalità e possibilità di significato… “ Il piccolo uomo e la piccola donna che operano sotto i nostri occhi, sono lavoratori indefessi, ottusi e curiosi, distruttori e ricostruttori al tempo stesso di tutti i passati. Passe par tout sofisticati, grazie alla rivisitazione non innocente delle memorabilia, i moderni penati protettori della domus. Nella segreta penombra di un appartamento sito nel condominio di una palazzina, in un quartiere consolidato, di una città senza uno straccio di grattacielo, nello strappo non rammendabile della globalizzazione. Fra le macerie delle tazzine di Liliana. Dove una picaresca scheda pittorica incontra un tappeto persiano. (fig 2)

PARTE TERZA – UN EDIFICIO/UN TAPPETO

Provo a fare un percorso, breve quel tanto da farmi un’idea. Verso il mistero dell’interno. Il luogo dell’identità. Mettere alla prova le cinque schede per verificarne una possibile credibilità scientifica. Fosse anche piccola. Magari almeno significativa. Quel tanto che consenta al lettore di capire. Perché un tappeto non si nega a nessuno. E un tappeto (persiano e solo persiano!) è il quid in grado di condurre a miti consigli, addomesticare direi, i segni presunti colti dell’esterno di una palazzina. La facciata da esibire come status di cittadino fra cittadini. Dietro cui molto è permesso. Molto in occidente almeno. A favore della tranquillità di uno o più set privati (per padre, madre, figlio, figlia, nonni) all’interno dell’abitazione. Cosicché nel mare infinito di una decorazione che diciamo orientale (orientale!) (etnica, anche) osserviamo ora galleggiare i segni di un occidente che si vuole assertivo. Mentre si allentano i legami che Mondrian stabilì per tenere insieme materia e astrazione. Cosicché la massa dei segni convenuti a raccontare della palazzina x23 o x62 , semplicemente si liquefa. Esiste, questa massa di segni, solo in quanto proprietà. Chiudiamola qui, che le forme dell’anonimato non riescono a convivere, nella ricerca, con le forme che l’identità deve assumere per raccontare di sé. Fidandoci magari di qualcuno che sa dirlo meglio, ma molto meglio di me. (fig 3)

PARTE QUARTA – CHIUSI FUORI SUL BALCONE

Raymond Carver (Racconti in forma di poesia – Ed Minimum fax- ’99): “Si esce e si chiude la porta / senza pensarci. E quando ci si volta / a vedere quello che si è combinato / è troppo tardi. / Se vi sembra / la storia di una vita, d’accordo. /

/ Pioveva. I vicini che avevano la copia / della chiave erano via. Ho provato e riprovato / le finestre del pianterreno. Fissavo / il divano, le piante, il tavolo e le sedie, / lo stereo all’interno. / La mia tazza di caffè e il posacenere mi aspettavano / sul tavolo col piano di cristallo e il mio cuore / era con loro. / Li ho salutati: Salve, amici!, / qualcosa del genere. Dopo tutto / non era un grosso guaio. / Me ne sono capitati di peggio. Stavolta / era persino un po’ buffo. Ho trovato la scala. / L’ho presa e l’ho appoggiata alla casa. / Poi mi sono arrampicato sotto la pioggia fino al balcone, / ho scavalcato la ringhiera / e ho provato ad aprire la porta. Chiusa a chiave, / naturalmente. Ma mi sono messo a guardare dentro / lo stesso, la scrivania, le carte e la mia sedia. / Questa era la finestra davanti / alla scrivania da cui alzo gli occhi / e guardo fuori quando sto seduto là dietro. / E’ molto diverso dal pianterreno, ho pensato. / E’ tutta un’altra cosa. /

/ Ed era proprio forte guardare dentro così, senza essere visto, / dal balcone. Essere lì, dentro, eppure non esserci. / Non credo neanche di poterne parlare. / Ho accostato la faccia al vetro / e mi sono immaginato là dentro, /seduto sulla scrivania. Che alzo lo sguardo / dal mio lavoro ogni tanto. E penso a qualche altro posto / e a qualche altro tempo. / Alla gente che amavo allora. /

/ Sono rimasto un minuto lì, sotto la pioggia. / Mi consideravo il più fortunato degli uomini. / Anche se mi ha attraversato un’ondata di dolore. / Anche se mi vergognavo violentemente / del male che avevo fatto all’epoca. / Ho spaccato quella bellissima finestra. / E sono rientrato.”(fig 4)

PARTE QUINTA – SECONDO SOPRALUOGO

Alle ore 9,30 di un giovedì di luglio, il giorno della settimana atteso dagli appassionati per comprare la Settimana enigmistica, inizio il secondo sopraluogo. Non mi attendo gran che. Conosco l’esito delle nuove analisi (quando le schede hanno incontrato i tappeti persiani) e il quadro clinico può dirsi ben definito. Ora però siamo entrati nell’era delle cure personalizzate e, al di là della necessità di esperire i protocolli, sono i particolari che possono fare la differenza. Seduto al bar della palazzina x21 riordino le idee ma, soprattutto, devo resistere a una tentazione ordinativa: mettere in fila i dubbi, creare una fattispecie di loro sistema, esibire il ragionamento come ossatura di un pensiero organizzato. Poi, in sott’ordine, devo resistere a una seconda tentazione, di colore. Quella di inventare l’identità di almeno un condomino per palazzina (un capo scala immaginario, come quelli che ho visto in effige ritratti nell’androne vicino all’ascensore per davvero in Cina), così da poter descrivere il mio amato colonnello di Viterbo, che in realtà è di Canosa di Puglia. Perché chiunque scriva, alla fin fine, non può sfuggire alla tentazione di affibbiare i connotati di qualcuno a qualcun altro e così via. Tutta la permanenza nel bar risulta intrisa di stupide negatività. Una signora anziana è impegnata a convincere una giovane donna a mettere nel frigorifero un bicchiere con del bicarbonato sciolto in poca acqua (e lasciarcelo anche per un mese) al fine di togliervi tutti gli odori, così come ogni buona casalinga d’altronde fa. Non riesco a immaginarmi un futuro, così da subornare il presente ai miei fini. E nemmeno il presente sembra tanto eroico da svegliare le coscienze e spingerle a salpare. O forse nel tema dell’anonimato mi sono perso. E come Zelig mi sento nella parte. (fig 5)

Quando lascio il bar e comincio a vagare, cercando quei segni visti e rivisti attraverso le foto, ho la percezione netta del mio disagio. Sento distintamente la solitudine. L’essere come abbandonato dalla comunità colta che discetta sulla vita. Perché non c’è futuro per i segni deboli, opachi, laterali. O scalano le classifiche della storia dell’arte, come inarrestabili outsider del significare. O arretrano a puri fondali del pensiero. Io mi sforzo di guardarli per quello che sono (o mi sembrano essere). Ma non trovo riscontro in un sentire comune. Certo facendo leva sulla positiva ambiguità sempre sottotraccia nell’arte, qualche sospensione del giudizio la trovo, ma nulla più. Parliamo dei linguaggi del contemporaneo, ovvio. Che l’antico è confitto nei pacchetti vacanze: Realtà aumentate con centurioni, Borghi del buon vivere, Venezia con l’amante, Sistina nei colori giapponesi, Caravaggio for ever. Del moderno, in architettura, non è che non se ne parla. Se ne prova semplicemente vergogna. Fidando nell’effetto mediatico del Cirque du Soleil e nelle acrobazie di qualche pterodattilo negli emirati del golfo. Sappiamo di vivere in un falso futuro. E tutti gli architetti, per nulla oscurantisti, sono molto arrabbiati. Ma attenti. Esiste una forma preferenziale di anonimato … certo non vuole tornare alla Pietralata del Cristo in croce di Pasolini. Non ci sono mondi perduti (e puliti) da resuscitare. C’è piuttosto un oceano di case di civile abitazione (quelle architetture così piene di finestre, sì proprio quelle) che ha come stirato i linguaggi moderni e li ha poi spalmati lungo le terre della globalizzazione. Perché il moderno è elastico (e il post moderno consente pura la maschera). Dentro un Manierismo inesplorato. Tutto è architettura. Tutto è parallelepipedo. Tutto è del tutto sconosciuto. Banalizzato. E questa non è un’invettiva. (Magari gli storici sì, potrebbero svegliarsi). (fig 6)

La sequenza di palazzine, cavie di un ben strano dilemma, trovano il loro compimento in un giardinetto che fronteggia uno snodo stradale. Il giardinetto è stato eletto casa oriente e accoglie alle varie ore della giornata, le necessità collettive di popoli orientali migranti – ora stabili con lavoro – senza ius soli ai figli, però. Uno spettacolo! Arrivano a pranzo libagioni dei loro paesi, dentro pacchi e sacchetti, caldi. Piccolo santo commercio urbano. E ci sono, molto opportuni, i resti di un monumento in pietra. Trabeazioni ciclopiche curve, come di templi a pianta centrale. Pietroni alti il giusto per appoggiarci piatti di plastica e birrette fredde, esattamente calcolati dal destino per essere molto funzionali. Certo più resistenti dei banconi con formica finto legno che vedevano un Kerouak ardente bere vino scadente. Ci sono anche le panchine, predisposte per gruppi più omogenei, ornate delle borse con sorprese delle donne, un accenno a privacy di gruppo. Qualcuno si rassetta. Si stiracchia. Nel pomeriggio verso sera l’aperitivo è ancora la birra. La chiacchera più lunga. Certo si incrociano gli sguardi. I futuri tessono la loro tela. Poi d’incanto più nessuno, tutto è pulito, residui zero. Molti dormiranno nei seminterrati. Di certo i cittadini del mondo, se provvisti di documenti, non sembrano presi dal fascino dell’anonimato. (fig 7)

Massimo MARTINI Roma luglio 2019