di Nica FIORI

La credenza nella magia si perde nella notte dei tempi e la si ritrova nei testi di diverse civiltà antiche. In questi ultimi decenni, pur dominati dalla scienza, si sta sempre più assistendo al recupero della cultura magico-esoterica, dai papiri magici egiziani, greci e latini alle opere dei grandi maghi del Medioevo e del Rinascimento come Alberto Magno, Agrippa di Nettesheim e Paracelso, ai testi fondamentali della tradizione sapienziale ebraica e araba.

La magia è sì una grande illusione, ma anche una grandiosa metafora della vita e col suo parlar figurato, attraverso immagini ambigue e complesse, cerca di realizzare quelle corrispondenze, concordanze e simmetrie che forse ci permettono di vivere meglio, ovvero in armonia con la natura. Ma, come in tutte le cose, ci vuole discernimento, perché la magia cosiddetta naturale, positiva, può cedere il passo a quella nera, negativa.

Prendiamo per esempio l’immagine di Circe, la maga più antica della letteratura.Circe incarna l’eterno femminino, la malia della seduzione e allo stesso tempo la malvagità della strega. Il suo incontro con Ulisse, narrato nel X libro dell’Odissea, è tra gli episodi più celebri del poema omerico e ha ispirato numerosi artisti dall’antichità fino ai nostri giorni, come è evidenziato nella mostra Ulisse. L’arte e il mito, che si tiene attualmente a Forlì nei Musei San Domenico (fino al 21 giugno 2020).

Racconta Omero che Odisseo approdò un giorno sull’isola Eèa “dove Circe, diva terribile, dal crespo crine e dal dolce canto, avea soggiorno”. Era costei una semidea che trasformava gli stranieri che arrivavano nel suo palazzo in animali.

Cosa che puntualmente accadde ai compagni di Ulisse che vennero tramutati in maiali. La stessa cosa sarebbe accaduta all’eroe omerico, se egli non avesse ricevuto da Ermes l’erba moly che lo avrebbe reso immune dalla pozione magica di Circe. Ma non dalla sua seduzione amorosa, anche se poi, trascorso un anno, egli sentì impellente il desiderio di tornare in patria e riprese il suo viaggio avventuroso.

Nel mondo antico la popolarità del racconto omerico si riflette soprattutto nella pittura vascolare greca, dove sono presenti numerose raffigurazioni tradizionali del mito e anche alcune interpretazioni satiriche o addirittura comiche.

La maga viene raffigurata con il suo aureo bastone nell’atto di compiere una trasformazione, oppure con la coppa che offre a Ulisse, o ancora in fuga o in ginocchio dopo essere stata minacciata dall’eroe con la sua spada.

Nel Lazio, fino all’età imperiale, è noto il culto di Circe nel Circeo, dove fonti antiche (tra cui Virgilio, Eneide VII, 10) ne localizzavano la grotta.

Del resto il promontorio del Circeo, visto da Gaeta o da Sperlonga, può essere scambiato per un’isola.

È probabile che il suo culto fosse in relazione con quello del padre Elio, dio del Sole. È grazie al Sole che crescono le piante, e forse per questo lei, sua figlia, è Potnia fyton (Signora della vegetazione) e conosce le erbe che permettono di curare o di compiere trasformazioni. Il suo sapere la rende così potente da acquistare anche il dominio sul regno animale, diventando Potnia theron (Signora degli animali), un termine che Omero nell’Iliade attribuisce alla selvaggia Artemide, corrispondente all’italica Diana, dea della caccia, ma anche della magia, tanto che nel tempo le sue seguaci sono state considerate streghe (pensiamo per esempio alle janare che si radunavano presso il noce di Benevento).

Proprio come “Signora degli animali” viene raffigurata la mitica incantatrice da Dosso Dossi nel dipinto Circe con i suoi amanti (1511 – 1512, Washington, National Gallery of Art).

La donna appare nuda (tranne una gamba coperta da un drappo verde) ai margini di un boschetto, mentre tiene in mano una tavola con formule magiche. Ai suoi piedi è un libro aperto con un pentacolo, accanto a un cagnolino accucciato e ad altri animali. Il pittore tratta il tema della magia di Circe con uno spirito raffinato ed estroso, legato alla cultura letteraria della Ferrara estense. Sono in effetti le atmosfere e gli incantesimi dei poemi di Ludovico Ariosto e di Matteo Boiardo a ispirargli la scena, forse più dell’Odissea di Omero, tanto da far ritenere che la sua Circe raffiguri in realtà la perfida maga Alcina dell’Orlando Furioso, come egregiamente spiegato nel libro L’incantesimo di Circe, a cura di Stefania Macioce (2004).

Tradizionalmente viene attribuito a Circe il santuario presso il picco occidentale del promontorio del Circeo, in un’area sottoposta negli ultimi decenni a un forte degrado ambientale e dove è stata rinvenuta nel 1930 una grande testa femminile in marmo greco (alta cm 36,5), databile alla prima metà del I secolo a.C., identificata con Circe per la presenza di fori che avrebbero potuto alloggiare i perni di una corona a sette raggi, ipotizzabile per via della discendenza di Circe dal Sole.

Questa testa, conservata nel Museo Nazionale Romano e attualmente prestata alla mostra forlivese, doveva presumibilmente far parte di una statua di culto, e ci colpisce per la sua bellezza austera. Secondo Diego Ronchi, autore del volume La Colonia di Circeii (2017), potrebbe essere più probabilmente riferita a Venere, raffigurata spesso con un diadema in testa (al quale i fori per la loro posizione potevano benissimo fare da sostegno), sia per il confronto con altre teste della dea (ricorda in particolare la Afrodite di Cnido di Prassitele), sia per la verosimile presenza di un Afrodision nel Circeo. Il c.d. Tempio di Circe potrebbe essere, in realtà, quello di Venere. Come sostiene lo studioso

“la presenza in epoca tardo–repubblicana di un culto dedicato a Venere al Circeo è molto probabile, se non certa, considerando che in un’iscrizione il Promontorio viene definito proprio Promonturium Veneris”.

Ma, stando così le cose, viene spontaneo chiedersi dove potrebbe essere localizzato il santuario di Circe, di cui parla espressamente il geografo Strabone, che nel Circeo attesta il suo culto, oltre a quello di Atena/Minerva (dea venerata forse in un santuario presso il Colle Monticchio, nei pressi di S. Felice Circeo). Ronchi, dopo un importante intervento di documentazione planivolumetrica da lui diretto, identifica nella Villa dei Quattro Venti il probabile luogo di culto di Circe che, come altri santuari ellenistici, era costruito a terrazze.

Questo sito archeologico si trova a ridosso del centro storico di San Felice Circeo, sulla propaggine sud-orientale del promontorio. Le indagini lì effettuate hanno permesso di ricostruire l’aspetto dell’area in 3D e di ottenere interessanti risultati: sono state scoperte, infatti, tracce di molte strutture sotto i resti del complesso, chiamato anche Villa di Marco Emilio Lepido, perché si riteneva che in questa maestosa residenza d’epoca sillana il triumviro avesse trascorso gli ultimi anni di vita fino alla morte (13 a.C.). Tra le strutture rinvenute nel corso della ricerca, vi sono resti che fanno pensare a un luogo di culto, precedente alla fase dell’edificio ancora oggi visibile. La presenza del tempio, in particolare, sarebbe stata avvalorata da un’iscrizione votiva venuta alla luce durante i rilievi.

San Felice Circeo si è sovrapposta all’antica città di Circeii, fondata secondo una leggenda dai Romani sotto il regno di Tarquinio il Superbo. Più probabilmente la colonizzazione romana sarebbe avvenuta nel IV secolo a.C. (393 a.C. secondo lo storico greco Diodoro). Prima ancora la città è legata tradizionalmente alla storia di Coriolano, e quindi dei Volsci, anche se nessuna traccia del loro insediamento è visibile, dal momento che le mura della città e dell’acropoli sono da attribuire ai Romani. Nell’ambito della storia di età repubblicana si ricorda, inoltre, un’altra “colonizzazione” da parte del padre di Giulio Cesare, alla quale sembra far riferimento un’iscrizione rinvenuta a Roma nel Foro di Augusto. Proprio a questo periodo potrebbe risalire l’introduzione del culto di Venere, tipico della gens Iulia, mentre quello di Circe risalirebbe al IV secolo a.C.

Senza allontanarci troppo dal Circeo, potrebbe essere una raffigurazione di Circe la bella Statua di fanciulla panneggiata (cm 107 di altezza), con tre piccole statue di maialini ai suoi piedi, conservata nel Museo archeologico nazionale di Sperlonga (e attualmente in mostra a Forlì).

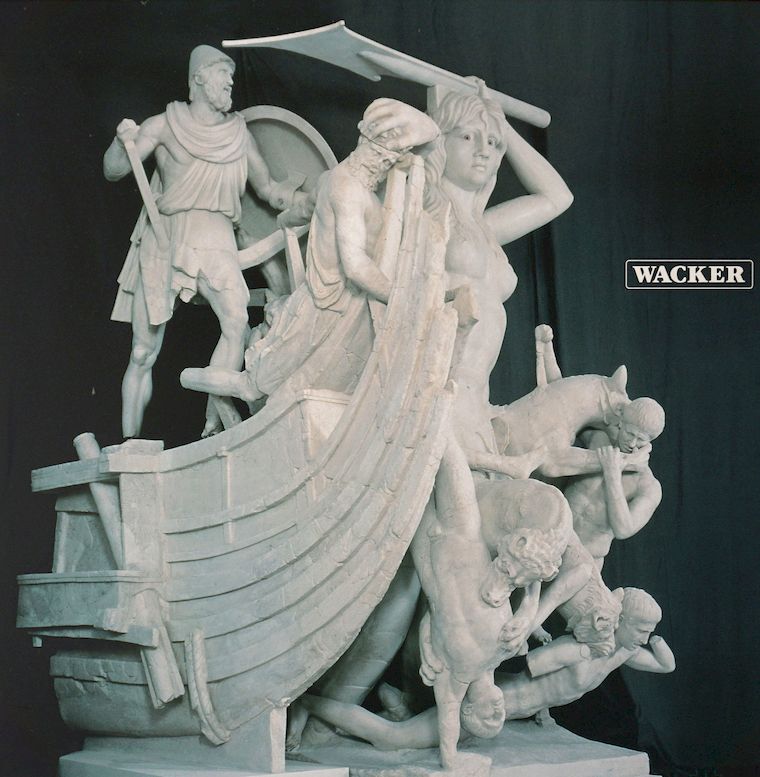

Risalente al 14-37 d.C., è una copia di età tiberiana da un originale ellenistico. Il movimento del corpo e lo sguardo verso il basso hanno fatto pensare che potesse reggere con la mano destra una bacchetta magica, con la quale aveva appena compiuto il suo sortilegio, e per questo motivo le sono stati accostati i maialini, rinvenuti in un secondo tempo nella Grotta di Tiberio. A Sperlonga doveva occupare una delle nicchie della grotta e costituire parte della decorazione scultorea minore, mentre al centro si trovavano i grandi gruppi dell’Accecamento di Polifemo, del Ratto del Palladio, di Ulisse che trascina il corpo di Achille e della Nave di Ulisse alle prese con Scilla, il mostro marino raffigurato come una donna con due lunghe code di pesce e dai cui fianchi escono famelici cani, che divorano l’equipaggio dell’eroe greco.

Secondo alcuni autori antichi sarebbe stata proprio Circe a trasformare la ninfa Scilla in un orribile mostro per allontanare da lei Glauco, del quale si era innamorata (Ovidio, Metamorfosi).

Forse non è un caso che l’imperatore Tiberio avesse riempito la sua grotta-ninfeo di gruppi scultorei relativi ad episodi dell’Odissea. La sua gens di origine (la Claudia) si riteneva, infatti, discendente da Telegono, il figlio di Ulisse e di Circe che, una volta cresciuto, si sarebbe recato a Itaca, dove avrebbe accidentalmente ucciso il padre.

Secondo una versione del mito, elaborato nel Lazio arcaico, i figli di Circe e Ulisse sarebbero stati tre. Oltre a Telegono, si parla di Fauno e di Latino, due re dalle sembianze in parte animalesche, che sarebbero stati divinizzati in quanto portatori di civiltà. Tra i ricordi della Roma protostorica c’è, infine, quello di Pico, un re del Lazio giovane e bello, capostipite di Latino (e in questo caso potrebbe essere collegato con Ulisse). Pico aveva sposato la ninfa Canente (che eccelleva nel canto), alla quale era fedelissimo, ma, essendo stato visto da Circe durante una caccia, provocò in lei un improvviso innamoramento. La maga si trasformò subito in cinghiale, così da attrarlo nel bosco lontano dal suo seguito, quindi si fece riconoscere e gli offrì il suo amore, ma Pico non volle cedere alle sue lusinghe, allora Circe lo trasformò con la sua verga magica in picchio. Episodio questo raffigurato in un bel dipinto di Benvenuto Tisi, detto il Garofalo (1481-1559), conservato nella Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini.

Il racconto si snoda vario e divertente in più scenette: in primo piano è descritta con dovizia di particolari la caccia al cinghiale, in secondo piano a sinistra è l’incontro con Circe, che appare come una giovane donna vestita, quindi a destra in alto la maga appare tra gli alberi mentre trasforma Pico in picchio.

Pico, legato a Marte (cui è sacro il picchio), evoca la selva, come Fauno evoca il lupo. Secondo Andrea Carandini, sarebbe stato il primo re divino della città di Alba, strettamente connesso, quindi, con le origini di Roma. Anche se ci piace credere alla fedeltà di Pico, che era considerato il fondatore dell’istituzione del matrimonio – contrapposto alle unioni ambigue e violente del passato -, Carandini nel suo libro La nascita di Roma (1997) sostiene, invece, che

“La trasformazione in picchio di Pico fa pensare piuttosto che il re divino fosse stato sedotto da Circe, il falcone femmina – Canens era invece un rosignolo –, dal momento che la trasformazione di un uomo in animale è una tipica conseguenza dell’aver giaciuto con una divinità”.

La storia di Pico e di Circe appartiene probabilmente al tempo della diffusione dei miti greci in Italia centrale, a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C., quando si colloca la mitica fondazione di Roma. E il picchio figura, insieme alla lupa, come nutritore dei gemelli Romolo e Remo ai piedi del Cermalus, come ricorda Ovidio nei Fasti (III, 37).

Nica FIORI Roma 1 marzo 2020