P d L

Se volessimo recensire iniziando dalla fine questo volume “Luigi Garzi. Pittore Romano. 1638 -1721”, in libreria per i tipi della Officina Libraria, curato con sapienza da Guendalina Serafinelli e Francesco Grisolia, dovremmo subito dire che la personalità dell’artista esce certamente sotto una nuova luce, forse in maniera inaspettata per chi lo considerava un semplice comprimario nel vasto ed eterogeneo panorama culturale artistico romano del tempo, ma neppure troppo esaltata come magari ci si poteva attendere. E questo, che potrebbe sembrare un rilievo critico, in realtà è un giudizio che nasce dal riconoscere la obiettività con cui i curatori hanno condotto il lavoro e con la quale gli studiosi che hanno firmato i saggi ne hanno analizzato la produzione e la vicenda biografica, senza fantasiosi orpelli che ne potessero esagerare il valore, segnale inequivoco di serietà ed aderenza al dato reale.

Se volessimo recensire iniziando dalla fine questo volume “Luigi Garzi. Pittore Romano. 1638 -1721”, in libreria per i tipi della Officina Libraria, curato con sapienza da Guendalina Serafinelli e Francesco Grisolia, dovremmo subito dire che la personalità dell’artista esce certamente sotto una nuova luce, forse in maniera inaspettata per chi lo considerava un semplice comprimario nel vasto ed eterogeneo panorama culturale artistico romano del tempo, ma neppure troppo esaltata come magari ci si poteva attendere. E questo, che potrebbe sembrare un rilievo critico, in realtà è un giudizio che nasce dal riconoscere la obiettività con cui i curatori hanno condotto il lavoro e con la quale gli studiosi che hanno firmato i saggi ne hanno analizzato la produzione e la vicenda biografica, senza fantasiosi orpelli che ne potessero esagerare il valore, segnale inequivoco di serietà ed aderenza al dato reale.

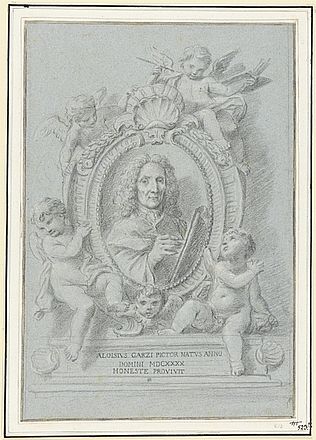

Romano – in effetti- come recita il titolo, fu Luigi Garzi, di nascita e formazione, e non pistoiese come pure ancora qualcuno ritiene; lo ha definitivamente chiarito la Serafinelli nel suo determinante contributo sulla formazione e produzione dell’artista, dove sono presentati Nuovi documenti biografici e artistici incontestabili, emersi dai numerosi sondaggi archivistici. La studiosa infatti pubblica il Testamento di Luigi Garzi e l’Inventario dei beni di Cristina Flaminia Corsini , moglie dell’artista, oltre a quanto emerso dagli Stati delle anime delle parrocchie di San Lorenzo in Lucina, Santa Maria in Via e Sant’Andrea delle Fratte: dati basilari, che hanno consentito di mettere la figura e l’opera dell’artista sotto la giusta prospettiva.

Il libro si presenta articolato e impostato come si trattasse della pubblicazione di atti di convegno tanta è la libertà con cui gli studiosi –alcuni di fama internazionale, insieme con giovani già ben inseriti ed attivi nel panorama della ricerca storico artistica- hanno potuto lavorare, seguendo il filo di un’amplissima indagine che restituisce ora agli addetti ai lavori e agli amanti dell’arte un pittore se non geniale certamente superiore alla media di coloro che vissero ed operarono nel periodo compreso tra la metà del XVII e i primi decenni del XVIII, allorquando l’arte barocca si può dire che stesse conoscendo il suo apogeo.

La figura e l’opera di Luigi Garzi risultano davvero indagate a 360°, anche per quanto riguarda i suoi spostamenti in Italia, dove si dà conto delle opere realizzate in Piemonte (vedi il saggio di Mario Epifani), in Toscana (il contributo di Paolo Benassai ha oltre tutto ben chiarito le origini toscane della famiglia Garzi), e a Napoli (con quello che significò la presenza dell’artista nella città partenopea, ben illustrato nel saggio del compianto Mario Alberto Pavone) nonché nei contatti europei messi in evidenza dai saggi di Erich Schleier, Konrad Pyzel, Jana Zapletolova e Dario Beccarini.

Ci soffermeremo in particolare su alcuni testi, dal momento che è impossibile in questa sede mettere in risalto tutti i motivi emersi dagli scritti dei numerosi studiosi che hanno contribuito al libro, lasciando al lettore l’approfondimento delle questioni non affrontate qui se non parzialmente, secondo l’unico criterio della scelta di chi scrive.

La formazione artistica di Garzi, come dicevamo, è delineata già in apertura nel saggio di Guendalina Serafinelli che presenta peraltro –come si è detto- una documentazione basilare, a cominciare da quella concernente la nascita, avvenuta a Roma nel 1638, e che dobbiamo ritenere di notevole rilievo se è vero, come scrive la studiosa che “è necessario partire proprio da qui per cercare di approfondire la vicenda Garzi”. Sono infatti precisati e chiariti ora definitivamente i suoi spostamenti, le sue residenze, i suoi maestri: innanzitutto i due pittori oltremontani Vincent Adriansenn, meglio noto come il Manciola, e Salomon Backelaer, e poi il più importante, ossia il nettunense Andrea Sacchi.

Un incrocio di esperienze significative a guardar bene, perché se è vero che dal pittore laziale Garzi sarà indirizzato verso “un lessico di stampo classicistico” interno ad una lezione “tipicamente accademica che l’avrebbe poi avviato alla pittura sacra e di storia”, è però anche vero che dall’artista di Anversa avrebbe appreso “a dipingere paesi e a familiarizzare con i cosiddetti generi minori”. Resta, c’è da dire, la difficoltà a reperire quest’ultimo genere di opere, si tratti di battaglie o paesaggi, magari ancor oggi catalogati nel corpus di chissà quale artista dell’epoca, se consideriamo la totale mancanza di “testimonianze certe” concernenti il suo periodo giovanile (se si eccettua un disegno già conosciuto ed ora inserito nel saggio di Grisolia, che vedremo oltre).

C’è da dire che non fu affatto episodica la pratica di “figurista in lavori di collaborazione” che Garzi sviluppò con gli artisti ultramontani- e non solo, come la studiosa testimonia (vedi fig 2)- nel campo del paesaggio e della natura morta, soprattutto di genere floreale, dal momento che gli consentì di divenire “un pittore versatile, capace di affrontare soggetti differenti in piena disinvoltura”.

Ed anzi proprio in forza di ciò, come scrive anche Francesco Gatta, che indaga in particolare gli anni 1653 – 1676, cioè il periodo giovanile e la prima maturità dell’artista, andrebbero assegnate alla sua mano, e non invece a Maratti come si è creduto, le figure, che compaiono in due tele oggi a San Pietroburgo raffiguranti scene sacre entro ghirlande di fiori, lavori -questi ultimi- che lo studioso sembra confermare come opera di Mario de’ Fiori. Nome però sul quale non converge invece Alessandro Agresti nel suo saggio dal titolo Aspetti inediti e poco noti della produzione di Luigi Garzi, in primo luogo perché le due opere andrebbero datate un decennio dopo la morte del fiorante romano (1673) e inoltre perché le vede prive della sua “forza espressiva”, proponendone quindi quale autore Francesco Mantovano “ad una fase avanzata del suo percorso”. (fig 3)

Questo contrasto attributivo ci dà l’agio per una breve digressione su come alcuni studiosi si siano letteralmente esercitati nell’arte dell’attribuzionismo proponendo nuove ascrizioni di opere all’artista romano, ribaltando –nel caso che abbiamo visto giustamente ancorché in modo contrastato- consolidati verdetti, ovvero accostando alla sua mano lavori fin qui inediti o ritenuti di autore ignoto, cosa che se dimostra oltre che coraggio, buone capacità di osservazione, comporta però certamente una qualche dose di temerarietà, se consideriamo che non sempre la proposta attributiva ha avuto il riscontro decisivo del dato documentario, con il rischio di aprire forse più questioni di quante non si sia voluto sciogliere. Non ci sembra perciò inopportuno richiamare qui quello che certamente non ignorano quanto meno gli addetti ai lavori, cioè gli studi del compianto Luigi Spezzaferro, sempre attento a muoversi “dentro la logica di una corretta restituzione storica del documento”; e se è vero che lo studioso romano per molti fu –ed ancora è- l’imprescindibile ed indimenticabile progettista, suggeritore e fautore di un metodo d’indagine concernente in particolare il collezionismo seicentesco, tuttavia “ravvisare nei suoi contributi alcuni dei non moltissimi tentativi di tenere ancorato questo vasto pascolo storiografico alle ragioni della storia e della storia dell’arte” è una considerazione che ci pare si attagli perfettamente al nostro discorso. (le citazioni dall’Editoriale firmato T. Montanari, in L’amore e la rabbia. Dialogo con Luigi Spezzaferro, “Ricerche di Storia dell’Arte”, n.9, 2008, pp. 4-5)

Ma ritornando alle cose certe di Garzi, invece, e per fortuna, l’opera degli anni sessanta e poi del periodo finale del XVII secolo è piuttosto precisata e gli approfondimenti condotti hanno messo in evidenza come il pittore avesse maturato, citiamo da Gatta, “uno stile individuale già ben definito” dove insieme e grazie al magistero di Sacchi, portatore di “una chiara inclinazione verso istanze del classicismo bolognese” (Reni e Lanfranco in primis), si individuano al contempo “aperture verso la più aggiornata pratica di Giovan Battista Gaulli”.

Lo studioso inserisce quella che chiama la “fase giovanile” del pittore nell’arco di tempo che va dal 1661 (l’anno della morte di Sacchi) al 1670, nel corso della quale, su suggerimento stesso del suo maestro, il giovane Garzi venne chiamato a “cimentarsi nella realizzazione di copie di alcune pale d’altare” presenti nelle chiese romane, ed anche ad esercitarsi nelle composizioni con poche figure, tra cui una Sacra Famiglia che il nostro autore attribuisce alla collaborazione tra i due. (fig 4)

Ed è un’idea che dobbiamo ritenere tutt’altro che peregrina se consideriamo peraltro che Sacchi affidò al suo allievo la redazione di una Madonna col Bambino cui è collegato l’ aneddoto riportato da Flaminio Tolomei nella sua Guida di Pistoia (dove si ritiene, a torto, come si è visto, che Garzi fosse di natali pistoiesi):

”Condotto il quadro con estrema diligenza Andrea di nascosto glielo ritoccò. Sorpreso il giovine di tal cortesia non più come suo lo riguardò e fece ogni sforzo per cederlo al maestro, dicendogli non poterlo in coscienza ritenere. Contento questi di tanta gratitudine non volle riceverlo e gli comandò che non lo desse a meno di scudi ottanta per farsi un vestito … Questo denaro ricavò appunto il Garzi dalla sua pittura e molto più da un secondo ritoccato pure da Sacchi”.

Fu questa la circostanza che diede origine ad una significativa carriera, visto che sparsasi la voce a Roma del fatto che un maestro come Sacchi stesse intervenendo sulle opere del giovane allievo molti si diedero da fare per acquistarle; tra costoro le fonti dell’epoca citano “un Cavalier Franzese” che “gli ordinò una storia piena di figure” (F. Tolomei, Guida di Pistoia per gli amanti delle belle arti con notizie degli architetti, scultori e pittori pistoiesi, Pistoia, 1881, pp 166 -169).

Sulla base di questi racconti si può ritenere che la carriera di Luigi Garzi sia avanzata in modo progressivo, quasi come in una sorta di consacrazione continuata, grazie alla considerazione sempre più marcata di intenditori e committenti; basti pensare che già nel 1664 gli era stato assegnato il secondo premio al concorso di pittura dell’Accademia di San Luca dove poi nel ’70 fu nominato accademico e dove infine nel 1682 venne acclamato Principe; in precedenza nel 1680 aveva ottenuto la reggenza della Compagnia dei Virtuosi del Pantheon: una serie di prestigiosi riconoscimenti frutto certamente delle sue capacità realizzative.

Di questi aspetti relativi al Garzi accademico, per così dire, ha trattato Stefania Ventra sottolineando “l’impegno profuso durante il suo mandato” alla San Luca e la sua costante attività didattica rivolta alla formazione dei giovani artisti “in particolare nella messa in posa del modello nudo per le sedute di copia”.

Si deve poi ancora alla Serafinelli avere documentato, in maniera assolutamente certa, come siano di mano di Garzi i lavori per l’Ospedale delle Donne al Sancta Sanctorum “la prima complessa decorazione a fresco di tema sacro finora nota” eseguita tra il 1678 e 1679 “un articolato programma figurativo per mezzo del quale Garzi dimostrò, specie nella scena con l’Assunzione della Vergine … di aver raggiunto il massimo livello nella comprensione degli insegnamenti che aveva ricevuto da Sacchi” (figg 5,6). Ma l’importanza di questi affreschi sta soprattutto nel fatto che segnano un vero spartiacque rispetto alla precedente produzione dell’artista, condizionandone peraltro i futuri impegni, fino alla seconda metà del secolo.

E se si fa riferimento proprio alla citata Assunzione romana si vedrà come in effetti ad essa sia debitrice tanto la medesima composizione, successiva di oltre un decennio con identico soggetto, dipinta per il Duomo di Pescia (Fig 7), di cui ha scritto assai convincentemente Paolo Benassai,

quanto l’affresco con il Martirio di Santa Caterina d’Alessandria nella controfacciata della Chiesa napoletana di Santa Caterina a Formiello (Fig 8)

sul cui rosone la Serafinelli ha saputo individuare l’iscrizione con la data e il nome “Aloysius Garzi Romanus”. (Fig 9)

I lavori nella chiesa partenopea risalgono in effetti alla fine del ‘600, precisamente al 1695 – 96, secondo quanto riportato da Mario Alberto Pavone (che cita l’intero passo dedicato all’artista nelle Vite del De Dominicis) il quale si sofferma in particolare sul documento attestante la decorazione a stucco tanto qui che a Porta Capuana affermando che “successivamente Garzi proseguì con i lavori laterali e i due ovali con gli angeli” datati al luglio del 1696. A prestar fede alla cronaca del Tolomei già citata, risulta che il Garzi dipinse oltre alla volta della navata con i peducci, la cappella con la tela della Visitazione riscuotendo generali riconoscimenti.

Ma sul soggiorno partenopeo del pittore vale la pena riflettere, e non solo, come vedremo, perché diede una spinta decisiva alla sua già avviata carriera, come dimostra il fatto che venne invitato dal Vicerè a rimanere in città al suo servizio, dopo che questi ebbe a visitare la Galleria che Garzi “fece per il Principe di Cellamare” e che “riuscì così bella da attirarvi per molti giorni il concorso del popolo curioso”; il viceré a sua volta “lo destinò a dipingere alcune storie per Palazzo Reale” pregandolo di “fissare a Napoli il suo soggiorno” dove avrebbe potuto rimanere “se l’amor di Roma non lo avesse colà richiamato”. (cfr., Tolomei, cit., p 169).

Purtroppo di questi lavori non si sa più nulla, essendo forse andati distrutti, fa riflettere però questo allontanamento piuttosto repentino, che potrebbe risultare perfino sospetto e potrebbe far pensare a qualcosa di più dirimente che “l’amore” per Roma. Verrebbe da chiedersi ad esempio -se consideriamo i tristi precedenti di Reni e Domenichino- quali fossero i motivi per cui venne affidato ad un artista non partenopeo un lavoro tanto impegnativo come quello a Santa Caterina a Formiello (Fig 10) cui seguirono, come si è visto, prestigiosissime committenze; e non basta a nostro parere la considerazione che le tendenze di “stampo romano” fossero allora prevalenti, al punto che “al Del Po era toccato di fregiarsi del titolo di ‘accademico romano’ per avere maggiori occasioni operative in ambito napoletano” come scriveva Pavone (cfr., M. A. Pavone, Pittori napoletani della prima metà del Settecento. Dal documento all’opera, Napoli, 2008, p. 3); anche perché in quegli stessi inizi degli anni ’90, i più stretti allievi e seguaci di Luca Giordano reagivano decisamente con una serie di lavori diversificati al “crescente fervore classicistico” tipico dei sistemi compositivi romano-bolognesi.

La risposta va probabilmente cercata in un passo del De Dominicis individuato a suo tempo da Ferdinando Bologna ( 1958, p. 258) e ripreso dallo stesso Pavone, laddove compare scritto che

“… un pittore di quell’Alma (riferito a Roma, ndR) scrisse all’Abate Pennone di Santa Maria a Cappella che gli facesse copiare la macchia dell’Assunzione della B. Vergine che già aveva dipinto il Solimena per la chiesa della SS Nunziata a Marcianise” ( cit.,p. 25).

Se, come appare confermato dal testo citato, “quel pittore” sia stato Garzi, e se, come abbiamo già visto, proprio la pratica del disegno di pale d’altare fu basilare nella sua formazione tanto che egli stesso la riproponeva agli allievi dell’Accademia di San Luca, non meraviglia dunque questa circostanza; ma ciò che fa riflettere è il riferimento al Solimena, il quale giusto all’esordio degli anni novanta andava adottando nuovi modelli operativi con “espliciti riferimenti al Maratta”, arrivando tra il 1693 e il ’95 “ad un maggior equilibrio nella distribuzione degli spazi”, come nei lavori a Santa Maria Donnalbina, svolti proprio a ridosso dell’arrivo di Garzi.

Tutto lascia credere insomma che la capitale del Viceregno fosse in un una fase transitoria per quel che concerne l’ambito artistico-culturale, seguita alla uscita di scena di Mattia Preti nonché alla partenza per la Spagna di Luca Giordano, nel 1692, e in questo senso l’operazione condotta dal pittore romano secondo una impostazione consona alla linea Sacchi-Maratti, se si può definire così, poté offrire ulteriori elementi di valutazione per quanti si trovassero allora impegnati in decorazioni a fresco. Di qui, dunque, l’idea di recarsi nella capitale del Viceregno per “copiare la macchia dell’Assunzione …” dipinta dal Solimena, ma evidentemente non solo per quello.

Se questo è vero appare altresì significativo che proprio un seguace stretto di Luca Giordano, come il poco noto Nicola Russo, impegnato anch’egli a Santa Caterina a Formiello, nel coro della chiesa e nello stesso periodo di tempo, mostrasse una certa “volontà di integrazione”, come ha scritto ancora Pavone, muovendo un possibile passo in avanti nel campo che Giordano aveva lasciato libero. Senza contare il giudizio secondo cui Solimena avesse egli assimilato i modi di Garzi, se è vero che aggiornò la scena centrale della volta della Farmacia dei Certosini a San Martino adeguandosi al san Michele Arcangelo (Fig 11) che il romano realizzava nell’omonima chiesa di Procida (cfr, Pavone, cit. p 35).

E’ peraltro noto che la firma L.G. che appariva nella tela in questione venne a lungo interpretata come Luca Giordano fin quando nel 1994 Salvatore Di Liello, Maria Barba e Pasquale Rossi pubblicarono la notizia del rinvenimento del pagamento di tale opera a Luigi Garzi (Cfr., Di Liello, Barba, Rossi, Storia di Procida: territorio, spazi urbani, tipologia edilizia, 1994, Electa Napoli).

Si tratta di una serie di circostanze dalle quali non può non derivare come, venuta meno la capacità di mantenere le redini sia in termini di committenze, che di scelte iconografiche, nonché di guida in campo realizzativo, tradizionalmente collegata al magistero giordanesco, si apriva per gli artisti partenopei una contraddizione tra le sollecitazioni al cambiamento, sempre più intense, derivanti dal contesto esterno, e le esigenze reali non solamente di sviluppo ma magari anche solo di contenimento o salvaguardia di un proprio imprimatur realizzativo oltre che sociale, che non fosse da tradursi nella presa visione e in buona sostanza nella logica dell’adeguamento.

E da questo punto di vista, restando sul piano delle influenze extracittadine, non si può non considerare determinante la penetrazione, che abbiamo già delineato, delle istanze classiciste romano-emiliane attraverso la diffusione degli esempi che si venivano determinando nell’Urbe già prima ma poi soprattutto dopo la salita al soglio pontificio di papa Clemente XI Albani (Urbino, 1649 – Roma 1721).

Uomo generoso, ma anche assai discreto e modesto, se non si vuol dire schivo e timoroso, alieno dal nepotismo (che era stata invece una delle tare più evidenti del precedente pontificato Ottoboni) il neo pontefice certamente avrebbe preferito un pontificato pacifico e tranquillo -al contrario di quello cui dovette far fronte- o addirittura, fosse stato per lui, non lo avrebbe preferito affatto se è vero quello che scrive il Pastor ossia che al momento della ascesa al trono di Pietro nel 1700, Giovanni Francesco “si rifiutava di accettare la nomina”.

Si sa che grazie a lui, grande collezionista, la sua famiglia arrivò ad essere tra le prime nel possesso di capolavori d’arte dell’intero stato della chiesa e non solo (cfr M.B. Guerrieri Borsoi, La quadreria Albani a Roma al tempo di Clemente XI, Roma, 2018), anche se resta l’interrogativo di come riuscisse a conciliare la ricerca e l’acquisizione di eccezionali beni artistici a fronte di situazioni che misero a forte rischio perfino la stessa integrità territoriale della Santa Sede, ratificandone peraltro la già conclamata inconsistenza sul piano delle relazioni internazionali.

Ciò nondimeno la grande passione per l’arte e la cultura fu nonostante tutto sempre al centro dei suoi interessi come pure della sua famiglia. Non a caso Claudio Strinati ne parla come di “un formidabile esponente anche della cultura arcade” che orientò il suo pontificato “verso una esplicita e concreta ascesa al Monte della Virtù dottrinale” e il giudizio positivo dello studioso si spinge fino a mostrarcelo assai “determinato nel voler porre la città al centro di un grande programma di rinnovamento teorico-religioso ed artistico” (cfr C. Strinati, Il Settecento, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 2006, p. 18).

Ci si potrebbe domandare cosa può aver a che fare questo quadro storico con il discorso sul ruolo avuto da Garzi quale esponente di quell’esperienza artistica e culturale -che si deve a tutta prima collocare sotto l’insegna di Carlo Maratti-, in via di affermazione nella Napoli a cavallo dei secoli XVII e XVIII; la verità è che non va sopravvalutato in tutto ciò ma neppure offuscato un dato preciso, vale a dire il fatto che la Chiesa romana ebbe nel mezzogiorno in generale e nel napoletano in particolare la possibilità di una continua ingerenza in forza di un regime di accentuato privilegio che seppe ben utilizzare nel corso del tempo:

“il Viceregno era di fatto costellato di un numero enorme di vescovadi su cui Roma esigeva contribuzioni più forti che altrove e che servivano alla Curia per accontentare tutta una pletora di candidati alla dignità episcopale che sarebbe stato difficile accontentare altrove”.

Se dunque è vero – come ha scritto un grande esperto di storia napoletana e meridionale come Giuseppe Galasso, da cui abbiamo tratto queste considerazioni- che “una gran parte della ricchezza del napoletano prendeva la via della Chiesa”, non deve meravigliare se anche nel campo della politica culturale l’influenza romana dovesse essere particolarmente viva e presente: nei temi, nelle scelte iconografiche e perfino nella prassi realizzativa, specie quando a dirigerla era un pontefice il cui riferimento in questo campo prendeva appunto il nome di Carlo Maratti.

E tuttavia appare utile riprendere a questo punto le osservazioni di Fabrizio Federici il quale, nel suo saggio dal titolo “Garzi e Maratti a confronto”, pare voler aprire una finestra revisionista sul tema dei crediti/debiti che l’uno artista ebbe rispetto all’altro; scrive infatti lo studioso che “senza disconoscere il fatto che quest’ultimo (Garzi, ndR) fu profondamente influenzato (al pari di molti suoi contemporanei) dall’arte del pittore marchigiano, forse sarebbe più corretto dire che i due artisti ebbero fonti di formazione ed ispirazione comuni”, da Raffaello a Lanfranco allo stesso Sacchi, che poi vennero elaborate secondo uno stile personale, cosa che consentì al romano “di contribuire in maniera originale allo sviluppo della pittura a Roma nei decenni a cavallo tra Seicento e Settecento”.

Potrebbero confermare queste osservazioni alcune ulteriori considerazioni di Mario Alberto Pavone secondo il quale la forza creativa di Luigi Garzi si sarebbe estesa in ambito partenopeo anche nel nuovo secolo; di qui, secondo lo studioso, “la stretta relazione che venne a determinarsi con l’ambiente napoletano” proprio a partire proprio dal 1696, l’anno dei lavori alla chiesa di santa Caterina a Formiello, come si è visto, e come una serie di documenti pubblicati a suo tempo dallo studioso starebbero a confermare.

Ma al di là di ciò, è un fatto che il collegamento con Carlo Maratti ed inevitabilmente con Sacchi sia stato effettivamente una sorta di tratto unificante che vari studiosi hanno tenuto a rimarcare nel volume di cui stiamo parlando. Lo sottolinea ad esempio Michela Di Macco che mette in risalto quale elemento caratterizzante dell’arte del nostro artista, l’aspetto della ‘grazia’, una “qualità che si riteneva innata, alla quale fa riferimento l’Accademia di pittura di Maratti” e che consentì a Garzi di essere “presente nelle quadrerie dei più aggiornati esponenti della nobiltà romana”; allo stesso modo Agresti attribuisce a Garzi uno “splendido Bacco” (Fig 12 ) del Museo Lechi grazie a “precise notizie d’inventario”, oltre ad una Adorazione dei pastori nella chiesa dei santi Silverio e Domitilla a Ponza, ritenendolo “uno dei lavori più maratteschi usciti dal pennello di Garzi” , nonché una Visione di San Pietro Urraca, in collezione privata, dove Garzi dimostrerebbe secondo lo studioso “la sua non comune ispirazione”, e dove “ancora una volta la lezione di Carlo Maratti fu determinante per l’elaborazione dell’immagine”; a sua volta Dario Beccarini insiste sulla “lunga e assidua pratica grafica presso la bottega di Sacchi” di cui Garzi poté giovarsi al punto che – indagando sui rapporti tra Garzi e l’artista danese-romanizzato Hinrich Krock- proprio le consonanze di vari esempi grafici sarebbero “la prova tangibile di quanto l’artista scandinavo abbia meditato sull’opera di Garzi”.

Su questo tema dei contatti con l’estero un apporto di carattere filologico non trascurabile lo fornisce Erich Schleier riferendo dei rapporti tra Garzi e la famiglia Freiherrn von Furstenberg prendendo a pretesto un dipinto quale la Visione del Beato Pasquale Baylon (Fig 13)

già attribuito alla mano di Giovanni Odazzi, poi ascritto a Garzi da Francesco Gatta, e del quale Schleier ripercorre le vicende collezionistiche senza tuttavia riuscire a sciogliere il dilemma di “quale membro della famiglia commissionò o acquistò la tela di Garzi”. E per restare sul versante estero, Jana Zapletalova riesce a fornire notizie di prima mano su committenze e scelte che videro protagonisti i maggiori artisti italiani e in primis Garzi per chiese e committenti della Moravia, come pure tratta la questione della influenza di Garzi sui pittori della corte di Jan III Sobieski di Polonia Konrad Pyzel, allorquando “il monarca polacco desidera(va) portare la migliore arte italiana del tempo nella propria corte”.

Da quanto visto fino ad ora si può comprendere come sia importante il tema “Luigi Garzi disegnatore romano. Dagli esordi alla maturità. (1660 -1690)”, affrontato da Francesco Grisolia. Si sa quale fu la prima prova certa di Garzi, vale a dire il disegno per il concorso di pittura all’Accademia di San Luca che oggi possiamo ammirare però solo tramite una riproduzione a stampa ( fig 15) dove è ravvisabile una “significativa sensibilità al dato naturalistico” certamente frutto dell’apprendistato fiammingo con il Manciola e con Backelaer.

Ma in questa sede piuttosto che seguire le scansioni temporali –del resto del tutto plausibili- con cui lo studioso scandisce i tempi di realizzazione delle prove grafiche da parte dell’artista, interessa analizzarne la metodologia, il modus operandi. A cominciare dai tre disegni “risalenti al 1658 o di poco successivi” che “costituiscono un documento prezioso per la comprensione di Garzi disegnatore e del suo metodo di lavoro sul finire degli anni Cinquanta” (fig 15)

Si tratta di studi accomunati da “un’estrema libertà di segno e da un utilizzo rapido ma ben modulato del tratteggio nella resa chiaroscurale” e dove l’intervento del gessetto risalta nelle “lumeggiature lineari e non di macchia che rinforzano contorni e dettagli” che danno fluidità e leggerezza alla composizione. Grazie al fatto che queste modalità esecutive si riveleranno una costante, lo studioso ha potuto operare aggiunte o sottrazioni al catalogo grafico di Garzi, fino agli anni in cui sarà impegnato a Napoli dove il suo linguaggio si arricchisce e conosce una “perizia disegnativa ed un libertà tecnica” certo più accentuata, come nel disegno oggi al museo del Prado raffigurante il Martirio di Santa Caterina d’Alessandria per il dipinto eseguito nel 1696 per la controfacciata della chiesa napoletana omonima (fig 16).

Va sottolineato che i fogli con le figure singole oggi al museo di Harvard come opera di Carlo Maratti, Grisolia li attribuisce invece a Garzi (figg 18, 19) dal momento che sarebbero identificabili in due figure interne all’affresco in questione.

Un’altra attribuzione a Garzi, che riguarda peraltro un disegno di grande qualità, è lo studio di Divinità fluviale (fig 19) oggi a Berlino, riconoscibile in particolare per “il segno fluido e le ombreggiature a macchia ottenute sfumando il più abusato tratteggio parallelo, così tipico dell’artista”; una tipologia che lo studioso giudica come assai frequente e ricorrente in periodi anche distanti tra loro, tanto che ritorna in varie scene a tema mitologico, come l’Alfeo ed Aretusa oggi in collezione privata.

Ed un discorso a parte merita proprio il dipinto dedicato al mito di Alfeo e Aretusa, cui ha dedicato un notevole studio Stefania Macioce.

Innanzitutto va detto che il dipinto in questione, che non certo per caso fa da copertina al volume, è probabilmente il capolavoro di Luigi Garzi per quel che concerne la pittura da cavalletto. Ma entrando nel mito, se consideriamo quello che – al di là di ogni sovrapposizione di significato- esso effettivamente è, vale a dire un racconto, una trama che si snoda, allora occorre riconoscere come l’ordito proposto dalla Macioce travalichi in buona misura la narrazione nuda e cruda, secondo un modo di descrivere che appartiene alla modernità, con quell’idea di annullare le distanze al punto che sembra che i personaggi siano gente che è possibile incontrare per strada (“una sua compagna sembra trattenere (la ninfa) disperatamente”; “Alfeo cinge la ninfa con braccio sinistro”). Né si sorvola sugli aspetti più inquietanti evitando allusioni immaginative ed anzi facendoci sentire quasi l’eco delle parole dei protagonisti (“il dio tenta l’assalto emergendo dal fiume” mentre “Artemide apparsa dall’alto ha già scoccato la sua freccia”).

Questa capacità di ricollocazione dei vari tasselli appartenenti alla storia dei due sfortunati amanti è segnale sicuro di dimestichezza con la materia, cosa che consente all’autrice di inserirsi con passione nel mito muovendosi da vera esperta ricorrendo –oltre alle Metamorfosi ovidiane, com’è ovvio- a fonti letterarie ed iconografiche verificabili, cominciando dalla serie di arazzi del Louvre voluti da Ercole II d’Este, passando per la ceramica umbra cinquecentesca, o urbinate, fino al rilievo di stucco oggi al Bargello, ed ancora alle opere d’arte quali sculture e pitture che hanno coinvolto i più importanti artisti, da Primaticcio a Maratta ad altri, per non parlare dei testi letterari, da Dante, a Ludovico Dolce.

Insomma stiamo di fronte a pagine di sicura attrazione e interesse. E’, a nostro parere, come se la studiosa volesse dichiarare la propria estraneità ad un determinato parametro interpretativo che scarica su forze ignote responsabilità che invece appartengono ai protagonisti del racconto. Si sa, per fare un esempio, che gli psicologi freudiani analizzando il mito di Apollo e Dafne –che non poche attinenze presenta con quello in questione- leggono la disperata resistenza di Dafne al tentativo del dio di possederla, come il simbolo dell’istintivo orrore delle fanciulle per l’atto sessuale, mentre è noto che essa non era affatto vergine; come ha chiarito bene Robert Graves

“il suo nome è una forma contratta di Daphoene, la Sanguinaria, cioè la dea in preda al furore orgiastico” (Cfr R. Graves, I miti greci. Dei ed eroi in Omero. V.1, p. 9, )

Ecco, dunque, il racconto del mito come è stato presentato dalla Macioce con il pregio della chiarezza e della utilità: quello per cui, del resto, il volume su Luigi Garzi pittore romano, si raccomanda.

P d L Roma 15 marzo 2020