di Chiara VALAGUSSA

Chiara Valagussa si è laureata in Storia dell’Arte con una tesi sulla conservazione preventiva nelle case museo, suo primario campo di studio. Dopo una prima formazione in diagnostica per lo studio e la conservazione dei beni culturali risultata in una pubblicazione nel campo della microbiologia applicata al patrimonio culturale spagnolo, ha maturato esperienze nell’organizzazione di mostre, come assistente Registrar presso due importanti istituzioni museali italiane, quali il Museo Poldi Pezzoli di Milano e l’Accademia Carrara di Bergamo. Con questo articolo sulla mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano, finalmente riaperta al pubblico fino al 31 agosto, inzia la sua collaborazione con About Art.

L’introduzione della figura di Simone Peterzano nel panorama espositivo italiano ed internazionale da parte dell’Accademia Carrara di Bergamo si è conclusa dopo sole tre settimane dall’inaugurazione. L’emergenza sanitaria ha interrotto un percorso espositivo di grande rilievo scientifico – come testimoniavano i numerosi e prestigiosi prestiti internazionali – e che nella breve parentesi di apertura aveva ottenuto un’ottima ricezione da parte dei visitatori.

La mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano, a cura di Simone Facchinetti, Francesco Frangi, Paolo Plebani e M. Cristina Rodeschini, presentava per la prima volta al pubblico il percorso artistico di un pittore capace di adattarsi in maniera esemplare alle richieste della diversificata committenza settentrionale della seconda metà del Cinquecento: i soggetti profani veneti e i temi sacri della controriforma milanese.

La presenza dei primi in mostra, in particolare, dava la possibilità di conoscere per la prima volta in maniera completa e aggiornata il corpus delle opere del pittore. Come ricorda Paolo Plebani, conservatore dell’Accademia Carrara, infatti, il catalogo dell’artista all’inizio degli anni novanta del Novecento comprendeva quasi esclusivamente opere di argomento sacro, ascrivibili alla sua prima formazione veneziana e alla sua maturità milanese sotto la direzione delle istruzioni controriformiste del cardinale Carlo Borromeo. Due esempi presenti nelle sale erano l’Annunciazione del Musée Jeanne d’Aboville di La Fére (FIG 1)

La presenza dei primi in mostra, in particolare, dava la possibilità di conoscere per la prima volta in maniera completa e aggiornata il corpus delle opere del pittore. Come ricorda Paolo Plebani, conservatore dell’Accademia Carrara, infatti, il catalogo dell’artista all’inizio degli anni novanta del Novecento comprendeva quasi esclusivamente opere di argomento sacro, ascrivibili alla sua prima formazione veneziana e alla sua maturità milanese sotto la direzione delle istruzioni controriformiste del cardinale Carlo Borromeo. Due esempi presenti nelle sale erano l’Annunciazione del Musée Jeanne d’Aboville di La Fére (FIG 1)

– che marca la lezione tizianesca del giovane Peterzano a Venezia tramite il confronto con il medesimo soggetto proveniente dalla Scuola Grande di San Rocco a Venezia (Tiziano Vecellio, Annunciazione, olio su tela, 1535 ca.) – e il Compianto sul Cristo morto (FIG 2)– tela dalle squillanti cromie dipinta per la chiesa milanese di Santa Maria della Scala e oggi presente nella concittadina chiesa di San Fedele. Firmata “Simon Pet[e]rzannus Titiani Disicpulis”, l’opera è stata chiaramente presa a modello dalla Deposizione di Cristo di Caravaggio della Pinacoteca Vaticana (1600-1604 ca.).

Ma, come già riportato, non è solo il tema sacro a delineare Simone Peterzano come ponte tra la maniera lagunare e il suo essere maestro a Milano. Anche i soggetti profani, che egli apprese proprio a Venezia e qui eseguì in buona parte, divennero di esempio per colui che sarebbe diventato il suo più celebre allievo: Michelangelo Merisi. In particolare, l’affiliazione di Peterzano alla maniera di Tiziano e alla cultura simbolica veneta del periodo era comprovata in mostra dalla serie delle Allegoria della Musica, tipo iconografico “messo a punto”[1] dall’artista bergamasco. Nella sala dedicata, spiccava il Concerto del 1555-1565 ca. del Staatliches Museum of Schwerin (FIG 3).

La tela era riferita ancora nel primo decennio di questo secolo a Parrasio Micheli, con cui Peterzano “contende” il primato dell’invenzione iconografica e di cui era esposto il Concerto (FIG 4) del 1560-70 ca.

Questo tema, il colorismo e le cifre naturalistiche dell’affermata bottega milanese di Peterzano vennero interiorizzati e poi resi propri e peculiari da Caravaggio. La mostra rendeva chiara e lineare tale eredità, ponendo ad esemplare conclusione del percorso espositivo I Musici del Metropolitan Museum of Art di New York (FIG 5).

L’opera, una delle prime romane dell’artista come è riportato nella scheda di catalogo[2], già negli anni successivi alla sua creazione fu oggetto di attenzione e di ammirazione, la medesima che oggi spinge i visitatori a solcare l’ingresso del museo bergamasco. Il realismo delle fisionomie ripetute dei suonatori e del Cupido alato, che egli aveva appreso nella bottega di Peterzano, abile ritrattista, è qui velato da una più profonda implicazione allegorica.

La sensibilità chiaroscurale e coloristica di Caravaggio è debitrice, come la mostra intendeva esprimere, della lezione veneziana di cui il maestro era il tramite (si veda l’Allegoria della Musica, 1580-1590 ca., di collezione privata) (FIG. 6).

Come in Peterzano, il colore carico dona una precisa collocazione spaziale alle figure e agli elementi rappresentati, “scontornabili” nel loro intenso naturalismo. Michelangelo Merisi porta il tipo iconografico del maestro ad una dimensione superiore: un realismo “contemplativo”.

Ed è da questa armonica ed affollata tela che, in modo ciclico, l’Accademia Carrara ha riaperto al pubblico dopo la chiusura forzata. Grazie al generoso prolungamento del prestito da parte del museo americano, infatti, l’opera è attualmente esposta fino al 31 agosto prossimo al secondo piano della collezione bergamasca, offrendosi come simbolica continuazione dell’esposizione dedicata a Peterzano.

Anche l’allestimento è stato riproposto come in precedenza, tramite un coinvolgente fondo nero. L’intenzione di tale progetto espositivo è ben segnalata dall’architetto Mauro Piantelli che, nel catalogo della mostra, riporta l’intenzione di esaltare la luce che in Caravaggio conferisce la forma. La medesima machine à exposer, pensata nella mostra “in Peterzano” per condurre fisicamente lo spettatore in modo inaspettato verso I Musici, è ora ricostruita in maniera semplificata all’accesso alla sala 19 in cui il dipinto di Caravaggio è attualmente collocato.

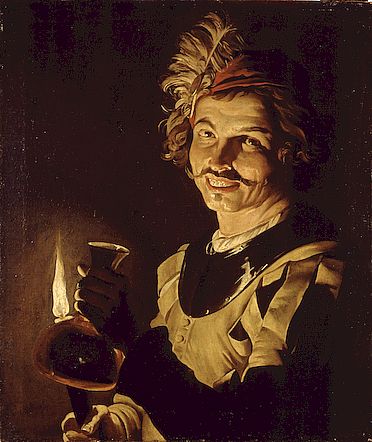

La presenza dell’opera permette, inoltre, di valorizzare le collezioni dell’Accademia. Evidenti sono, infatti, i raffronti con i pittori di formazione caravaggesca italiani e d’oltralpe, esposti nella parete accanto. Stomer è l’esempio delle influenze caravaggesche d’oltralpe, visibile tramite i due dipinti affiancati Uomo con candela accesa e caraffa di vino (FIG 7) e Giovane che accende una candela (1640-1650). Nel primo, i marcati contrasti di luci e di ombre conferiscono vivacità espressiva, resa estremamente realistica dai tratti solcati del volto. Il dipinto è esemplificativo del soggetto “tipo” dell’artista olandese, conosciuto per la sua predilezione delle figure “a lume di candela”.

Sono poi visibili altre due opere di ambito italiano più strettamente legate ai diretti modi e ai soggetti pittorici di Caravaggio: il San Girolamo in meditazione di Pietro Paolini (FIG 8) e il David con la testa di Golia (FIG 9) di Pittore caravaggesco.

L’Accademia Carrara, dunque, rivolge lo sguardo al territorio e alla valorizzazione delle proprie collezioni, che oggigiorno le istituzioni culturali sono chiamate, ancora più che in passato, a sostenere. E ha il privilegio di farlo con un valore aggiunto. Nel comunicato stampa relativo all’iniziativa, il direttore dell’Accademia Carrara M. Cristina Rodeschini, ha giustamente evidenziato questa opportunità:

“[…]i musei fanno la loro parte, per la funzione sociale che è loro propria, mettendosi a disposizione della comunità. La Carrara si prepara a farlo, in continuità con le proprie origini e la propria storia. Esporre l’opera di un grande artista italiano, come Caravaggio, popolare in tutto il mondo per la sua capacità di coinvolgere e di conquistare, ieri come oggi, vuole dire richiamare l’attenzione sull’importanza del ruolo della cultura attraverso la quale riconoscere la propria identità, superare le difficoltà e riaprirsi al mondo.”

Il sodalizio tra le due istituzioni – nato in passato grazie ai nutriti prestiti concessi oltreoceano dal museo italiano in occasione delle mostre The Still Lifes of Evaristo Baschenis and the Music of Silence[3] e Bellini, Tiziano e Lotto: North Italian Paintings from the Accademia Carrara[4] – si è da poco rinnovato con entusiasmo nel segno di un significativo atto di solidarietà internazionale.

Chiara VALAGUSSA Bergamo 7 gugno 2020

NOTE