di Vittorio SGARBI

È possibile che un artista a tutti ignoto, e soprattutto a tutti i critici, senza rapporti con mercanti, fuori dal giro delle gallerie e delle mostre ufficiali, abbia qualità e talento tali da stupire e da non farci chiedere altro che guardare, divorare con gli occhi, perlustrare in ogni particolare i suoi quadri?

Oggi che la mediocrità e la finzione dominano, soprattutto nelle arti visive (visive?), è molto importante non essere riconosciuti, c’è rischio di essere contaminati e di diventare facili. E questo vale anche per i talenti veri. Leggo in Cioran, a proposito di Borges:

«La mala sorte di essere riconosciuto si è abbattuta su di lui. Meritava di meglio. Meritava di rimanere nell’ombra, nell’impercettibile, di restare altrettanto inafferrabile e impopolare quanto la nuance. Lì, era a casa propria. La consacrazione è la peggiore punizione – per uno scrittore in generale, e in modo particolare per uno scrittore del suo tipo. Dal momento in cui tutti lo citano, non si può più citarlo o, se lo si fa, si ha l’impressione di andar a ingrossare la massa dei suoi ammiratori, dei suoi nemici».

Forse il concetto è più chiaro negli apparenti paradossi di Ionesco, in apertura dei suoi ‘Antidotes’(1977):

«Non pensare come gli altri vi mette in una situazione molto spiacevole. Non pensare come gli altri vuol dire semplicemente che si pensa. Gli altri, che credono di pensare, di fatto adottano senza riflettere gli slogan in circolazione, oppure sono in preda a passioni divoranti che essi si rifiutano di analizzare. […] Quasi sempre ha ragione proprio il solitario. È un pugno di uomini sconosciuti, inizialmente isolati, a cambiare la faccia del mondo. La minoranza diventa la maggioranza. Quando i pochi sono diventati i più numerosi e i più ascoltati, allora è falsata la verità».

Ho citato volutamente due scrittori perché mi interessava mettere in evidenza una posizione mentale, ma il loro pensiero corrisponde perfettamente (soprattutto quello di Ionesco) alle “inattuali” considerazioni tante volte esposte da de Chirico. Non è difficile trovare negli scritti del ‘pictor optimus’ sublimi ovvietà che ,per molti anni, almeno fino al 1977 (strana coincidenza con gli Antidotes), sembrarono irripetibili e da occultare con superiorità e compatimento per la decadenza intellettuale (oltre che pittorica) di quello che in tempi lontani era stato un grandissimo artista. E fu così che ai funerali di de Chirico non andò nessuno. Fino a quella data occuparsi di lui era considerato ridicolo e insensato. Si può capire rileggendo uno scritto disperso, pubblicato olografo nel 1974 come introduzione a una monografia su Gregorio Calvi di Bergolo.

A molti anni di distanza, e nell’attuale situazione, quel testo appare profetico:

«Vi sono oggi, non solo in Italia, ma in tutta Europa, e probabilmente nel mondo, due gruppi di pittori: uno, ed è il più grosso, è composto dai cosiddetti “modernisti”, molti dei quali sono dei pseudoartisti che dietro il camouflage dello “spirito moderno”, del “gusto” moderno, della scusa che: “ogni epoca ha la sua arte”, che essi (i modernisti) sentono il “tormento” e “l’inquietudine” del nostro tempo, dietro, dico, il camouflage di tutta questa bella roba nascondono un’impotenza e un’ignoranza assoluta. I modernisti però sono uniti in un blocco ben compatto e lavorano sodo per i loro interessi: si spartiscono i premi, ufficiali e non ufficiali, si accaparrano le migliori sale e i migliori padiglioni alla Biennale ed alla Quadriennale, e creano una specie di dittatura che, se non è pericolosa quanto una dittatura politica, pure nuoce alla vera arte e ai veri artisti. Il secondo gruppo, molto meno grosso, è composto da veri artisti; consapevoli della serietà che è inerente a una delle più alte manifestazioni dello spirito umano, che è appunto l’arte. Essi, a differenza dei modernisti, non sono uniti in un blocco ben compatto, ma agiscono in ordine sparso. Questi veri artisti creano quelle opere che i collezionisti amano sinceramente e quando le acquistano hanno piacere di portarsele a casa poiché sanno che, oltre a loro, piaceranno anche alla loro moglie, ai loro gli e che dopo, più tardi, continueranno a piacere. Gli artisti di questo secondo gruppo, che, per intenderci, potremo chiamare “antimodernisti”, non hanno bisogno, per sostenere la loro arte, di tutte quelle teorie che costituiscono la base della retorica dei critici del nostro tempo È a questa categoria di artisti che appartiene Adelchi Riccardo Mantovani».

Ho mantenuto le virgolette fino al momento di sostituire il nome (per altro degnissimo) di Gregorio Calvi di Bergolo con quello del nostro artista, il quale, se non ha incontrato (e neppure cercato) un mercante, ha però ben presto trovato quei collezionisti che vedono le sue opere come proiezioni del loro pensiero, con una voluttà intellettuale, essendo non di rado persone coltivate. Ma anche ad amatori più semplici Adelchi Riccardo Mantovani piace istintivamente, e spesso morbosamente. Evidentemente restano, oltre i gironi delle Biennali e delle Quadriennali, luoghi appartati dove è consentito esprimere una originale visione. Così Mantovani, con i suoi collezionisti, ha un circuito in cui è riconosciuto, che rivive in questa mostra.

Il sogno di Ferrara, che fu proprio di De Chirico, nei suoi anni migliori, eleggendo la città’ come anima ed emblema della Metafisica, continua in Adelchi che, fuori di ogni protezione o ideologia, ha dipinto, tra serenità, nostalgia e inquietudine. Un sogno senza fine. Ferrara ora lo celebra ai suoi ottant’anni, trascorsi senza mai essersene andato, pur vivendo altrove; e molto lontano. Nella solitudine. Le vicende della sua vita, le sue ossessioni infantili sono raccontate con insuperabile e seducente candore nelle note autobiografiche e nelle schede di alcuni quadri. Almeno due cose andranno ripetute e fissate come fondamentali nella sua poetica. E si risolvono essenzialmente nei nomi di due città: Ferrara e Berlino. E a essi è legato anche il doppio nome di Mantovani. A Ferrara egli è nato. Anzi a Ro, un piccolo paese sul Po: per coincidenza della sorte lo stesso luogo nel quale, per almeno un decennio, io e lui siamo inconsapevolmente vissuti. Poche case e una chiesa su un ampia piazza, intorno una sterminata campagna: ma le ritroverete spesso nei quadri di Mantovani.

Nel 1964, a 22 anni, non ancora pittore, ma semplice operaio, Adelchi si trasferisce a Berlino dove tuttora vive, avendo interrotto ogni rapporto, che non sia turistico, con la patria. Ma, come ogni vero emigrato, ha portato con sé tutto il suo mondo. E quando, con i tempi e i modi di cui egli stesso ci racconta, ha cominciato a dipingere, via via sempre più perfezionandosi, Ferrara e Ro sono completamente riemerse. Così non sappiamo se Adelchi è un pittore italiano a Berlino o un pittore tedesco che, come un nuovo Nazareno, è perdutamente innamorato dell’Italia e quella solo dipinge. Candido e folle, Mantovani è un eccellente artigiano. Come tutti i veri artisti egli sa che il suo compito è far vivere la materia, trasformare i colori in carne, foglie, architetture; dare corpo ai sogni.

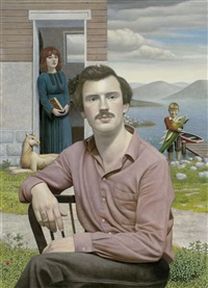

Männerporträt, 1980

Il pittore è come un santo (e pochissimi lo sono): deve fare miracoli. Poveri e deboli sono gli altri che si dibattono in intellettualistiche sperimentazioni; cercando di ovviare con le apparenti complicazioni alla loro inettitudine, alla loro incapacità di fare miracoli. I veri artisti sono diversi dagli altri uomini e, per eccesso di candore, anche Adelchi lo è. La sua vita è ordinaria, le sue considerazioni semplicissime, di un’istintiva verità, come si vede attraversando il mondo incredibile – ma perfettamente veridico – dei suoi quadri. Mentre voi ne osservate lo stile, ne seguite il racconto, lui guarda il dipinto in modo distaccato, si avvicina, si allontana, lo tocca. Scuote la testa, insoddisfatto: «Quanta polvere c’è qui a Berlino. Ce n’è tanta anche da voi?». I suoi occhi ci guardano con un interrogativo sincero, senza ironia.

Nel manifestare il suo stupore Adelchi assomiglia a Charlot e, con quei suoi occhi pieni di meraviglia, vede il mondo e lo aumenta. Soltanto i pittori del Rinascimento avevano questa capacità di stupore e, nel nostro tempo, proprio Giorgio de Chirico. Sappiamo quanto, per de Chirico, sia stata necessaria e ricca di immagini l’esperienza ferrarese. Possiamo anzi dire che, certo non inconsciamente, il rinascimento di Mantovani si incrocia con la metafisica di de Chirico. Ed è certamente per una comune idea dello spazio come luogo di attesa, di sospensione, dove tutto è immobile, ma è anche per una singolarissima coincidenza di luoghi. Il collegio nel quale la fantasia di Mantovani si esaltò e dove tuttora la sua memoria ritorna, è quella stessa Villa del Seminario che nel 1916 ospitò de Chirico e Carrà.

Nel manifestare il suo stupore Adelchi assomiglia a Charlot e, con quei suoi occhi pieni di meraviglia, vede il mondo e lo aumenta. Soltanto i pittori del Rinascimento avevano questa capacità di stupore e, nel nostro tempo, proprio Giorgio de Chirico. Sappiamo quanto, per de Chirico, sia stata necessaria e ricca di immagini l’esperienza ferrarese. Possiamo anzi dire che, certo non inconsciamente, il rinascimento di Mantovani si incrocia con la metafisica di de Chirico. Ed è certamente per una comune idea dello spazio come luogo di attesa, di sospensione, dove tutto è immobile, ma è anche per una singolarissima coincidenza di luoghi. Il collegio nel quale la fantasia di Mantovani si esaltò e dove tuttora la sua memoria ritorna, è quella stessa Villa del Seminario che nel 1916 ospitò de Chirico e Carrà.

E non andrà dimenticato il peso che ebbe il mondo tedesco nella formazione di de Chirico, da Friedrich a Böcklin (e certe ninfe di Böcklin sembrano riaffiorare nella mitologia del forse ignaro Adelchi). E ancora la metafisica di de Chirico non apre, e solo, al surrealismo, ma anche alla Nuova oggettività tedesca, in particolare Georg Scholz, Georg Schrimpf, Carl Grossberg. In Mantovani si riproduce anche il motivo romantico dei miti e dei luoghi, così forte in de Chirico: la Grecia, la Germania, Ferrara. Sono in un certo senso gli stessi di Mantovani, che alla Grecia pensa nella incorrotta classicità dei suoi nudi femminili tratti dai manuali. La mitologia classica illustrata di Felice Ramorino, edizioni Hoepli, per Mantovani, l’Apollo di Salomon Reinach per de Chirico. Ma la mitologia personale, e senza alcuna vanagloria, di Mantovani risale fino ai modelli scolastici del Foscolo ortisiano e del Foscolo didimeo, dallo Jacopo Ortis (e i Sepolcri) al Didimo Chierico (e le Grazie).

Da Mantovani apprendiamo che il nome Adelchi corrisponde alla parte più desolante e triste della sua vita (ma inesauribile fonte di immagini: Ro, il collegio, la Villa del Seminario), mentre il nome Riccardo corrisponde alla parte più felice, all’amore, al benessere, al successo almeno sotto l’aspetto materiale: ed è Berlino. Uno è il luogo poetico dell’infanzia, l’altro è il luogo pratico del lavoro; l’uno ormai il sogno, l’altro la vita. Ma quanto più forte è il sogno, tanto più libera dalla vita, e allora Mantovani, pur restando a Berlino, perfeziona il suo mestiere per diventare soltanto pittore, rivivendo l’infanzia ferrarese. Ed è straordinario come la forza di volontà trasformi il divertente e un po’ sgrammaticato inventore di favole ingenuamente crudeli in un calibratissimo e abilissimo artista.

Adelchi è solo, non chiede e non vuole compagni, procede con una serenità che va oltre il mestiere, ma che dalla coscienza del mestiere nasce. Acquisiti i mezzi, senza imbarazzi e incertezze, Mantovani esprime nel modo più compiuto il suo mondo interiore, un mondo sognato ma concretissimo. Non sa e non vuol sapere di arte concettuale, di arte povera, di transavanguardie, ormai tramontate. Mentre lui albeggia, nella sua città’. Forse potrebbe guardare, dopo aver osservato con profitto de Chirico, Mantegna, i ferraresi , il primo Dalí e Balthus, anche Wainer Vaccari e Luigi Serafini, suoi compagni di incomunicabili fantasie, così come sono incomunicabili i sogni. Nel suo cuore l’infanzia non può finire, perché egli sa che la vita è una forma di inconsapevolezza, come la morte.

Vittorio SGARBI Roma 13 Marzo 2022