di Domiziana PELATI

Secondo le parole di Andrea Emiliani, il collezionismo dei Farnese è da intendersi in quanto “dinamica dell’azione artistica sospesa tra i due poli dialettici della tesaurizzazione e della ricerca estetica”[1].

Questa breve quanto acuta definizione, contenuta all’interno del catalogo dell’ultima grande mostra sulla casata svoltasi nel 1995 nelle sedi di Colorno, Napoli e Monaco di Baviera, mi sembra possa illuminare, almeno in parte, le intenzioni dei curatori della mostra inaugurata lo scorso 18 marzo nel Complesso Monumentale della Pilotta a Parma. L’esposizione “I Farnese. Architettura, arte e potere”, curata dal direttore Simone Verde e realizzata in collaborazione con importanti istituzioni italiane ed europee, si pone come obiettivo principale l’indagine dell’uso delle arti in quanto strumento politico di affermazione di potere e prestigio della casata, in un arco cronologico che si estende dal Cinque al Settecento[2].

Legandosi al più ampio progetto di rinnovamento che ha coinvolto la totalità degli spazi della Pilotta, il percorso espositivo prende le mosse da una sezione introduttiva ospitata nei Voltoni del Guazzatoio, dove viene delineato il quadro storico in cui, a partire dal 1534, mentre l’Europa era dilaniata dal conflitto tra Francesco I e Carlo V, il neoeletto papa Paolo III avviò una strategia teologico-politica volta a ricostituire il potere della Chiesa, pesantemente minacciato dallo scisma protestante. Come osserva Verde nel catalogo della mostra, in seguito a quella che il 1° novembre 1534 in piazza San Pietro assomigliò a una cerimonia d’incoronazione:

“Paolo III aveva messo mano alla chiave del suo pontificato: la ricostruzione in mano farnesiana del ruolo provvidenziale di Roma e della Chiesa”[3]

La scelta di richiamare forme di ritualità associate alla sfera imperiale è particolarmente significativa; sempre nell’ambito dell’esposizione del 1995, Eugenio Galdieri sottolineava quanto un’accurata mappatura dei “luoghi farnesiani”[4], ovvero dei luoghi entrati nell’orbita d’influenza della famiglia fin dalle sue origini, possa raccontarne l’ambizione mai sopita di ottenere un riconoscimento ufficiale della propria regalità. I vari centri di potere, dislocati principalmente in Lazio e in Emilia, seppur geograficamente distanti tra loro, secondo una curiosa definizione di Galdieri, costituivano un “impero virtuale”[5] mai unificato. Nella costruzione di questi luoghi è già possibile leggere quel particolare spirito che, oltre a tradursi in un’articolata ricerca di una mitografia farnesiana, caratterizzerà a lungo il mecenatismo artistico della famiglia.

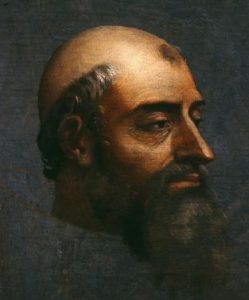

La mostra si apre nel segno della pittura, e in particolare della ritrattistica; oltre al celebre Ritratto di Alessandro Farnese in vesti cardinalizie di Raffaello (1509-11, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) (fig. 1), infatti, protagonisti di questa prima sezione espositiva sono il Ritratto di papa Clemente VII di Sebastiano del Piombo (post 1527, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) (fig. 2) e il Ritratto di Margherita d’Austria (1545 ca.) attribuito alla cerchia dello stesso maestro, proveniente dalle collezioni di Palazzo Farnese a Roma e ora in Pilotta.

Dalla stessa collezione proviene anche La guarigione del cieco di El Greco (1573 ca., Parma, Complesso Monumentale della Pilotta) (fig. 3), un dipinto denso di umori veneziani, presente in mostra a testimoniare con la sua iconografia controriformata non solo i gusti del duca Ranuccio II che lo espose nella seconda camera detta “di Venere” nel Palazzo del Giardino a Parma, ma anche le ricadute del Concilio di Trento nel racconto pittorico del sacro.

Il merito della mostra parmigiana, va detto, è di aver dedicato ampio spazio ai cantieri architettonici promossi dai Farnese. Grazie a un corpus di circa duecento disegni di architettura, provenienti da importanti raccolte grafiche italiane ed europee, la centralità del rinnovamento urbanistico e dell’architettura nella strategia politica e nel mecenatismo farnesiano è ben illustrata.

Attraverso disegni, modelli, elaborazioni grafiche e filmati, le principali fabbriche, tra cui il Palazzo Farnese a Roma, la Villa di Caprarola (fig. 4),

il Palazzo Farnese a Piacenza, la Pilotta (fig. 5),

vengono contestualizzate e rilette alla luce di una pluralità di intenti e di intenzioni che nelle pagine di Pittura e controriforma Federico Zeri ha risolto nella felice nozione di rifondazione “neofeudale”[6]. A partire dal XVI secolo, accentrando sotto la propria egida il gusto per le arti, per le lettere, per la moda, i Farnese marcarono una distanza incolmabile con le altre casate romane, consolidando il proprio potere e la propria immagine anche a livello europeo.

Quel “sapore neofeudale” di cui parlava Zeri trova espressione attraverso i progetti per il forte esagonale di Montalto di Castro del Vignola (fig. 6), nei disegni di Antonio da Sangallo il Giovane per la costruzione del coro del Duomo di Viterbo e per la nuova San Tolomeo a Nepi, e ancora negli studi per il palazzo di Caprarola, una fabbrica che porta il sigillo della personalità del cardinale Alessandro Farnese, il cui gusto si esprime in uno “spazio di senso nuovo e pur antico, indefinito, incalcolabile, ‹‹araldico››”[7] e, in definitiva, attraverso quella “regolata mescolanza”[8] di cui parla Giovanni Andrea Gilio nel libretto intitolato Due dialoghi… degli errori de’ pittori (1564).

Nella seconda metà del secolo, al culmine dell’ascesa della casata, Alessandro Farnese espresse a Caprarola, attraverso le incrostazioni araldiche della pittura degli Zuccari, una visione filosofica che, secondo la lettura di Zeri, accantonava il neoplatonismo e abbracciava un ritorno degli umori cavallereschi. Nei decenni precedenti, papa Paolo III, nella cui formazione giocarono un ruolo fondamentale la frequentazione della corte medicea e l’educazione umanistica ricevuta da Pomponio Leto, si impegnò invece fin da subito a portare avanti una mentalità ancora pienamente rinascimentale, sentendo con urgenza la necessità di approntare una mitografia per la propria casata.

La seconda importante sezione espositiva, allestita nella Galleria Petitot della Biblioteca Palatina, si apre con una riflessione sul ruolo giocato da Paolo III nel mondo globale di Carlo V, un affondo storico condotto soprattutto attraverso gli oggetti in esposizione, capaci di restituire il volto più cosmopolita del collezionismo farnesiano. Nel 1537 il pontefice emise la bolla Sublimis Deus, in cui sancì l’umanità delle popolazioni autoctone americane e scomunicò tutti coloro che le volevano ridurre in schiavitù. Nonostante gli studi più recenti documentino l’avvenuta importazione in Italia nel XVI secolo di manufatti provenienti dal Messico, oggi essi sono pressoché assenti nelle collezioni farnesiane.

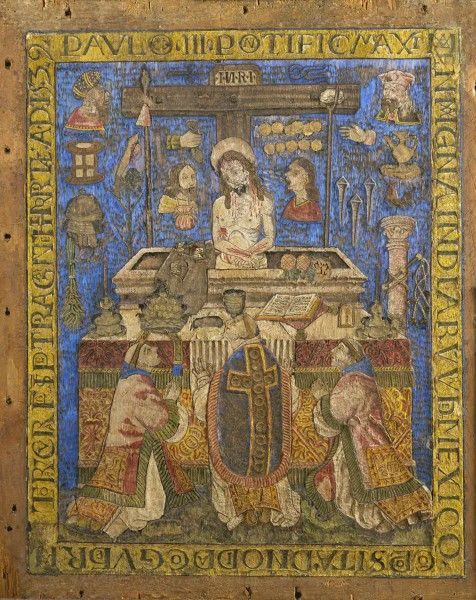

Sotto questa luce, è particolarmente significativa la presenza in mostra della Messa di San Gregorio (fig. 7), un mosaico in piume, pigmenti e oro su legno proveniente dal Musée des Amériques di Auch, finora mai esposto in Italia.

Realizzato da anonimi artisti nahua, il mosaico, non a caso commissionato nel 1539 da Diego de Alvarado Huanitzin, governatore della popolazione dell’attuale Città del Messico, e dal francescano Pedro de Gante, è ispirato a iconografie europee e reca sul retro il nome del pontefice.

Come sottolineato dal curatore, di fatto l’operazione di Paolo III è da intendersi alla luce di una strategia teologico-politica che, “frapponendosi tra dominati e dominatori al fine di limitare il potere di Carlo V”[9], mirava ad allargare l’autorità di Roma al Nuovo Mondo e a intensificare le missioni evangelizzatrici. Pochi anni dopo, nell’ambito di una narrazione volta ad affermare il prestigio della propria casata, Paolo III promosse la decorazione della Sala Paolina a Castel Sant’Angelo (1543-48). Gli affreschi del senese Marco Pino con le Storie di Alessandro Magno, oltre a richiamare l’omonimia del committente, alludono al braccio armato del guerriero che conquista e sottomette i popoli non europei, tratteggiando un parallelismo con la rinnovata forza del potere pontificio e più in generale con la religione cattolica che conquista e sottomette in nome della lotta contro l’eresia.

Il collezionismo di oggetti provenienti da altre parti del mondo, raccontato in mostra dalla presenza di manufatti conservati nelle collezioni di Capodimonte, quali la Ranocchia di possibile manifattura mesoamericana, le due coppe cinesi Kangxi e i due ventagli singalo-portoghesi (fig. 8), venne sempre inteso secondo un gusto e un’estetica cosmopolita di cui il duca Ranuccio II Farnese seppe farsi interprete e tesaurizzatore un secolo dopo. Sul finire del Seicento, infatti, egli diede vita alla sua personale wunderkammer o “Galleria delle cose rare” nel Palazzo Ducale della Pilotta. Grazie ai prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra gli oggetti esposti nella Galleria Petitot trovano posto due manufatti simbolo del collezionismo farnesiano che, oltre a quelli già citati, si trovavano sui “credenzoni”[10] della Galleria di Ranuccio II: la Tazza Farnese (II-I secolo a.C.) (fig. 9) e la Cassetta Farnese (1543-1561) (fig. 10).

Se il grande cammeo di epoca ellenistica testimonia la cultura antiquaria della casata, la Cassetta Farnese sottolinea ancora una volta l’importanza della stessa per la codificazione di iconografie encomiastiche. Per gli ovali di cristallo, infatti, la scelta cadde nuovamente su soggetti mitologici quali la Centauromachia, la Naumachia, il Trionfo di Bacco, mentre per i rilievi, le lamine e le statuine angolari della cassetta, oltre alle Storie di Ercole, si predilessero nuovamente le Storie di Alessandro Magno. L’esecuzione della cassetta, ad opera di una vera e propria “officina farnesiana”[11] che coinvolse l’estro di Giovanni Bernardi e Manno di Sebastiano Sbarri e l’inventio di un artista come Perin del Vaga, si protrasse per oltre diciotto anni.

Come osserva Patrizia Piscitello nel catalogo della mostra[12], il programma iconografico della cassetta d’argento subì alcune modifiche in corso d’opera che, rispecchiando in pieno il mutare delle condizioni politiche, e segnatamente il raffreddamento dei rapporti tra Paolo III e Carlo V già prima del 1547, anno dell’uccisione del duca Pier Luigi Farnese, portarono ad accantonare alcuni soggetti troppo strettamente associati all’imperatore in favore di un campionario di stemmi e imprese della casata.

Il percorso della mostra prosegue in parallelo sul versante della pittura, cui è dedicato un nucleo più scarno ma altamente rappresentativo. Dalle collezioni di Capodimonte, infatti, derivano alcuni dipinti che aprono la strada a una riflessione più ampia, in cui la pittura di Tiziano e il suo rapporto con il papa si fanno espressione di umanità e potere, incarnando quella dialettica tra “tesaurizzazione e ricerca estetica” di cui parlava Emiliani.

Oltre alla celebre Danae (1545) (fig. 11), da Napoli provengono il Ritratto di Pier Luigi Farnese (1546) e il Ritratto di papa Paolo III senza camauro, commissionato nel 1543 (fig. 12). Posta in dialogo con altre opere, come il Ritratto di Paolo III con un nipote di Sebastiano del Piombo (1534-40, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta) (fig. 13) e il Ritratto di Pier Luigi Farnese di Girolamo Bedoli (1547 ca., Parma, Complesso Monumentale della Pilotta) (fig. 14),

di fatto, la fortunatissima ed emblematica effigie del papa senza camauro si configura come primo vero e proprio atto di un’attenta e calibrata costruzione d’immagine dinastica attraverso il genere del ritratto di Stato che, come osservava Zapperi, se di norma prevedeva “la sola persona del sovrano con le insegne del potere”, nel caso dei pontefici “preoccupati di instaurare la dinastia”[13], vedeva coinvolti anche altri membri della famiglia.

Con le opere esposte nella seconda metà della Galleria Petitot, il percorso nella pittura collezionata e commissionata dai Farnese approda agli ultimi anni del Cinquecento, gli anni di una “lunga incubazione”[14] della pittura moderna e gli anni in cui, nella Roma di Clemente VIII Aldobrandini, il cardinale Odoardo Farnese invitò a lavorare per lui un pittore bolognese: Annibale Carracci. Stando alle parole di Giovanni Battista Agucchi, fu Ranuccio, fratello di Odoardo e duca di Parma, ad aprire le porte di Roma ai fratelli Carracci.

Come scriveva Silvia Ginzburg, perciò, dietro la chiamata a Roma c’era il rapporto con la città ducale, un legame che Annibale mise a frutto attraverso una modernissima rilettura del Correggio che sembrava funzionare “come una sorta di filtro antimanierista attraverso cui era possibile, per la prima volta dopo generazioni, tornare a ‹‹vedere›› Michelangelo e Raffaello”[15]. Sotto questa luce, la scelta di esporre a fianco della preziosa tavoletta con le Nozze mistiche di santa Caterina del Correggio (1520 ca., Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) (fig. 15) il dipinto di medesimo soggetto eseguito da Annibale nel 1586-87 è particolarmente eloquente.

Nel richiamare la partecipata gestualità dei personaggi del Correggio, secondo le parole di Ferdinando Bologna, l’opera ora a Napoli (fig. 16) rivela una

“propensione verso emozioni più fuggevoli e riservate che mai, estratte affettuosamente dalla parvenza di un vero quotidiano che ne rende giusto il timbro, e le rivela a tratti come brani di vita ricca e pulsante”[16].

Il dipinto, che Bellori (1672) e Malvasia (1678) dicono eseguito a Parma per Ranuccio Farnese dopo la Pietà dei Cappuccini (1585) e in seguito portato a Roma dall’artista come dono da parte del duca stesso al fratello[17], rappresenta appieno quel rapporto con Parma che porterà Annibale a lavorare per Odoardo Farnese.

Ancora secondo la lettura di Ginzburg, la presenza a Palazzo Farnese di opere del Correggio e del Parmigianino e le richieste ai Carracci di dipingere dei falsi per ingannare i pittori di corte esprimono senz’altro il gusto del cardinale, ma sono anche uno strumento mirato ad affermarne l’identità culturale e a consolidare la posizione della corte farnesiana nel contesto romano. Il naturalismo correggesco che caratterizza le ricerche di Annibale, infatti, non può essere ricondotto soltanto al gusto e all’influenza del suo mecenate[18], ma deve essere necessariamente inquadrato entro quel progetto più ampio di rinnovamento della pittura che i Carracci avviarono a Bologna.

Seguendo le tracce del pittore nella grande città, dove si trasferì soltanto negli ultimi mesi del 1595, il percorso si chiude con la tela raffigurante Ercole al bivio tra il Vizio e la Virtù (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte) (fig. 17), un soggetto a metà “tra l’encomio e l’ammonimento”[19], che originariamente decorava il soffitto del camerino Farnese e che, insieme agli affreschi, Ginzburg suggerisce di datare al 1599, durante l’interruzione del già avviato cantiere della galleria[20].

Il lungo percorso espositivo prosegue negli spazi del Teatro Farnese e della Galleria Nazionale, dove, attraverso sculture, dipinti, disegni e manoscritti delle collezioni della Pilotta e di altre importanti istituzioni cittadine, si dipanano ulteriori percorsi tematici afferenti al collezionismo dell’arte antica, agli apparati effimeri, al ruolo della musica a corte. Una sezione dedicata all’armeria farnesiana oggi conservata a Napoli, infine, concorre a rifinire l’ampio affresco della storia di una dinastia che, sotto gli occhi dell’Europa delle corti, “quasi in una notte, come nasce un fungo”[21], riuscì a elevare il proprio status e fece del mecenatismo artistico un imprescindibile strumento di legittimazione politica e culturale.

Domiziana PELATI Bologna 3 Aprile 2022

NOTE