di Rodolfo PAPA

Introduzione: Iconografia Cristiana

Questo mio testo si inserisce entro un lungo percorso di studio nell’area della iconografia cristiana, mediante l’applicazione di un metodo rigoroso di ricerca della corrispondenza tra le espressioni artistiche e le loro fonti evangeliche, patristiche, teologiche, letterarie. Questo metodo, usualmente applicato alle espressioni figurative e scultoree dell’arte paleocristiana e medievale, può fruttuosamente essere applicato anche alle arti rinascimentali, moderne, contemporanee, in quanto le radici bibliche e patristiche nutrono direttamente la costruzione di allegorie, metafore e dell’intero linguaggio del sistema d’arte cristiano, ma serve una attenta metodologia per metterle in evidenza.

In questo cammino, occorre riconoscere il debito verso grandi maestri del passato, che hanno impostato un’area di ricerca e una prospettiva metodologica tuttora feconde.

Occorre volgere lo sguardo indietro, alle prime scoperte che hanno segnato l’inizio della archeologia cristiana, nel XV-XVI secolo, come disciplina antiquaria e teologica. All’intento scientifico si sommava anche una finalità apologetica: se questo per certi versi ha costituito un limite, è stato parimenti una grande risorsa di comprensione, in una feconda sintesi di studio dell’antico e approfondimento dei dogmi che era tipico della archeologia cristiana ai suoi inizi, e che possiamo trovare ben espresso da Scipione Maffei nel Museum Veronense del 1749[1] nella dedica a Benedetto XIV, il papa che ha fatto nascere il Museo Cristiano[2]: Scipione Maffei afferma che i vecchi monumenti confermano e rafforzano i dogmi cattolici e la schietta disciplina, contro accusatori vecchi e nuovi. Anche quando l’archeologia cristiana, nei secoli successivi, rivendica il proprio essere scienza storica prima che teologica, per esempio in maniera esemplare nel lavoro di Giovanni Battista De Rossi, non perde il suo risvolto teologico: egli, infatti, scrive che proprio l’archeologia cristiana «è forse un antidoto dato a noi dalla Divina Provvidenza contro tanti e tanti errori e prepara nuovi trionfi alla verità e alla fede»[3]. De Rossi ha avuto tanti allievi in Italia e all’estero che hanno sviluppato, approfondito, ampliato i suoi studi. Senz’altro è riduttivo identificare l’iconografia cristiana con l’archeologia cristiana, ma da essa prende le mosse.

Il tentativo di raccogliere, descrivere e classificare le espressioni formali dell’arte cristiana, inserendole nel contesto e leggendole alla luce delle loro fonti bibliche, patristiche, teologiche, ha un grande maestro in Émile Mâle, i cui due studi di ricerca del 1898 costituiscono una sorta di esordio programmatico: Quomodo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverint [4]e L’Art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l’iconographie du Moyen Age et sur ses sources d’inspiration[5] . La prima [6], redatta in latino, in realtà era nata con un intento diverso, ovvero tratteggiare lo spessore teologico della Cappella Sistina di Michelangelo a partire dalla Città di Dio di sant’Agostino[7] e solo successivamente aveva scelto di orientarsi verso le radici classiche della iconologia delle Sibille. Ma poi, egli stesso chiaramente afferma di volersi orientare nuovamente verso le fonti propriamente cristiane, come troviamo chiaramente espresso in L’Art religieux du XIIIe siècle en France, il cui sottotitolo è programmatico: studio sulla iconografia del Medio Evo e sulle sue fonti di ispirazione. Il metodo di analisi iconografica di Mâle appare già ben definito, applicato alle cattedrali gotiche francesi. La sua analisi si estenderà poi fino all’arte cristiana del XVIII secolo[8].

Questo metodo implica l’utilizzo dei grandi repertori di parole e di immagini redatti nei secoli, basti pensare alle Etimologiae di Isidoro di Siviglia[9] della prima metà del VII secolo o al libro degli Eblemi di Andrea Alciato[10] della prima metà del XVI, alla Iconologia di Cesare Ripa della fine del XVI secolo[11]: opere diverse, ma che contribuiscono in pari modo a delineare la costellazione di significati che collegano i segni artistici e le loro fonti. Si costituisce nel tempo un immenso repertorio iconografico costruito con pazienza nel corso dei secoli, mediante la relazione tra i testi sacri e la loro interpretazione, e si delinea un mondo di segni e di immagini che divengono “parlanti”, tanto che gli artisti li usano per “narrare” quel senso ulteriore che non si può dire in altro modo che con le allegorie ed i simboli. I Padri della Chiesa nutrono in modo speciale questo universo, in un modo che travasa quasi spontaneamente nella produzione artistica del mondo cristiano.

Per la lettura di questo universo, oltre alla lezione della archeologia cristiana e della iconografia cristiana, occorre acquisire anche il metodo della iconologia, che ha una sua sorta di nascita ufficiale nel X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte che si svolge nel 1912 all’Accademia dei Lincei a Roma, dove Aby Warburg presenta la lettura iconologica del ciclo astrologico di Palazzo Schifanoia a Ferrara, indicando espressamente un nuovo metodo storico-critico basato sull’interpretazione del significato degli elementi figurativi, portando un grande mutamento nello studio della storia dell’arte.

«Nasceva infatti l’iconologia, ovvero un sistema interpretativo che intendeva illuminare i rapporti esistenti tra rappresentazione artistica e i suoi apporti culturali (filosofici, estetici, religiosi) chiarendone le connessioni e la reciproca influenza»[12].

L’iconologia[13] talvolta ha il limite di utilizzare quasi esclusivamente fonti classiche pre-cristiane, giungendo ad alimentare l’immagine di un Rinascimento pagano[14], e richiede invece una integrazione delle fonti propriamente cristiane che alimentano l’arte cristiana di ogni epoca. Gli studi di Erwin Panofsky[15] seppure cautamente, individuano rapporti di interdipendenza tra l’esperienza figurativa e spaziale e il sentimento della vita che domina una determinata epoca[16], evidenziando così che la concezione dello spazio nella cultura antica greca e romana è totalmente diversa da quella rinascimentale.

L’assunzione della metodologia iconologica contestuale dentro gli studi iconografici cristiani implica un chiaro ed ampio riferimento alle fonti propriamente cristiane delle opere d’arte cristiana.

Questo significa recuperare il vero significato delle opere, ricostruendo le intenzioni e il mondo culturale che le hanno ispirate. Si tratta di rintracciare quel nesso che tiene insieme la forma e il suo significato, che da alcuni anni ho definito come relazione biunivoca tra Weltanschauung e sistema d’arte[17]: il sistema d’arte cristiano ha il suo proprio alfabeto, la sua propria sintassi, il suo vocabolario che affonda le radici dentro la Bibbia e i testi patristici. Ho applicato questo metodo di lettura iconografica ed iconologia propriamente cristiana ad ampia parte della produzione artistica cristiana, con particolare riferimento alle arti figurative[18]; in questo studio mi accingo invece a mostrare come anche la grande letteratura cristiana produca nella narrazione un sistema di immagini che fanno riferimento all’universo iconografico cristiano ed alle sue fonti, come del resto è stato già ampiamente mostrato a proposito della Divina Commedia di Dante[19].

1.Alessandro Manzoni e l’iconografia cristiana del paesaggio

Le immagini nascono nella cristianità principalmente per catechizzare, per educare moralmente, per far pregare e per promuovere la contemplazione, e l’impianto iconografico, che è il “più proprio” di queste, è capace di contenere e di sprigionare il significato dei segni, delle forme e dei colori. Ho ritenuto opportuno aprire una breccia ermeneutica di tipo iconologico tra le pieghe narrative di un testo quale i Promessi Sposi, tanto complesso quanto ricco di segni di ogni tipo, come ogni vero capolavoro artistico, come ogni vero capolavoro artistico cristiano (di più, come ogni capolavoro artistico cattolico).

Se narrare il movimento che la Provvidenza genera nella storia degli uomini, dentro di loro e attorno loro, è il senso dei Promessi Sposi, se narrare ciò che attraversa i cuori, l’animo degli uomini e delle donne che popolano le città e le campagne raffigurate in punta di penna è il mezzo che Manzoni usa per dispiegare ciò che accade, con gli uomini, per gli uomini e tra gli uomini, allora è evidente che tutta la realtà è offerta come densa di significato, portatrice di senso, un senso pieno e pregnante. Così, per questi motivi, Manzoni usa l’iconografia classica della pittura cristiana, per restituire il sapore, il colore e l’odore della storia, costruendo con documentazione maniacale un romanzo storico. Ma questo è solo il primo livello di lettura. Si può andare oltre e comprendere che nei Promessi Sposi, il romanzo di tutta una vita, Manzoni metta in scena, come Dante, forse alla sequela di Dante, la commedia della vita, il racconto dell’uomo che s’imbatte nel mistero, che è scosso dall’iniquo che lo brucia come un vento che soffia da est, ed è consolato poi da una leggera brezza che calda si spinge da sud ovest. E per fare questo racconto, Manzoni attinge al grande patrimonio di riflessioni sui Vangeli, offerto in modo speciale dai Padri della Chiesa, e accumulatosi nei secoli, come strati sovrapposti e integrati di un terreno millenario.

Così ci appare tra le pagine tutta la potenza significante della natura che, descritta minutamente, si staglia come colophon miniato in un manoscritto medievale, ricco nelle decorazioni, capace di recare godimento e comunicare significato nel medesimo tempo. Per via allegorica ci viene comunicato quel che sta accadendo: il movimento silenzioso, nascosto, umile interno ed esterno alla natura e all’uomo, il movimento della Provvidenza, ricreatrice e rigeneratrice di tutta la realtà.

Una possibile lettura iconologico contestuale del paesaggio e delle piante raffigurate nel testo manzoniano, nella riappropriazione di una antica scienza, potrebbe ridare il senso alla narrazione e ridonare dignità a quella figurazione iconica latina che lo stesso Alessandro Manzoni ha utilizzato nel passaggio generazionale del testimone dall’antico al moderno.

Ho scelto di concentrare l’attenzione su due passaggi nei quali Manzoni parla mediante l’universo simbolico legato alla natura: ovvero la descrizione del paesaggio del lago di Como nel primo capitolo e la vigna di Renzo nel trentatreesimo capitolo, poco prima che accada il confronto di Renzo con l’Innominato nel capitolo trentasei.

Manzoni muove la narrazione da una descrizione di un paesaggio, scelta non banale, ma fortemente significativa.

Facciamo innanzitutto parlare il testo, con quell’incipit così famoso che forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di ripeterlo, tanto lo abbiamo fisso nella memoria, ma che vale leggerlo di nuovo e meglio, perché può rivelarci ancora cose nuove:

«Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. (…) Il luogo stesso da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l’ameno, il domestico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né altrove» (cap. I).

L’incipit paesaggistico finisce con una descrizione che entra tra le colline e le insenature delle falde delle montagne, fino ad individuare una “stradicciola” in un angolo di quel paesaggio, dove un curato di campagna, don Abbondio, “bel bello” tornava verso casa.

L’idea di guardare un paesaggio “rappresentato” (descritto poeticamente o pittoricamente) ci riconduce ad un importante testo scritto proprio dal cardinal Federico Borromeo e conservato all’Ambrosiana che lui stesso ha fondato. Leggiamo, quindi il testo, al fine di operare un confronto:

«Ho fatto decorare la mia stanza con quadri, badando che fossero della migliore qualità; non ve n’è uno che sia volgare, o dozzinale. E il piacere che provo contemplando queste vedute dipinte mi è sempre parso non minore di quello [che danno] gli spazi aperti [della natura]. (…) Al loro posto, quando non sono alla nostra portata, i quadri racchiudono in piccole superfici lo spazio della terra e del cielo, e possiamo vagabondare, e compiere lunghi viaggi [con la mente] restando seduti nella nostra stanza».[20]

La pittura è, dunque, concepita come un mezzo efficace per muovere l’anima, far viaggiare la mente e stimolare l’immaginazione, restando seduti comodamente nella propria stanza, in questo caso nel proprio studiolo. Da qui si potrebbero aprire moltissime considerazioni, sulla tradizione degli studioli degli umanisti decorati con numerose immagini in vari materiali e tecniche, dipinti, tarsie lignee o marmoree, affreschi, bassorilievi, pietre dure, ceselli e sbalzi su metalli preziosi ecc. ecc., ed anche sul valore culturale e simbolico che questi realmente assumevano nel piano educativo e parenetico dell’arte. Federico Borromeo solleva anche una questione teoretica, non di poco conto, relativa al “godimento” estetico dell’opera d’arte pittorica, che non può essere considerato né inutile, né dannoso, ma anzi produttore di tanti benefici persino spirituali.[21] Queste riflessioni si collocano nel recupero dell’arte paleocristiana da parte della cultura post tridentina, in modo particolare nell’attenzione al rapporto tra l’immagine e le fonti patristiche. Ricordiamo al proposito come particolarmente significativo Il Discorso intorno alle immagini sacre e profane scritto dal cardinale Gabriele Paleotti nel 1582, da cui parte un ritorno alla iconografia arcaica cristiana, che si svilupperà lungo fino a tutto il XVII secolo, in quella che possiamo chiamare epoca borromaica (e non a caso il testo di Paleotti è indirizzato proprio a San Carlo Borromeo) e si svilupperà poi ampiamente nel Barocco e nel postBarocco in gran parte dell’Europa.

L’arcivescovo Federico Borromeo aveva fondato a Milano l’Accademia Ambrosiana del Disegno ed il Museo Ambrosiano negli anni dieci e venti del Seicento, per diffondere l’arte, il suo studio e lo sviluppo dell’arte sacra.

Non di rado in quegli anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento grandissimi cardinali si occuparono in vario modo dell’arte, dell’uso dell’immagine e della connessione con la retorica classica e l’oratoria, Carlo Borromeo[22] Gabriele Paleotti,[23], lo stesso Federico[24] e il cugino del Paleotti, Alfonso[25], in più poi il teatino Paolo Aresi[26], ed il gesuita Cipriano Soarez s.j.[27], iniziarono in vario modo a recuperare la retorica e l’oratoria antiche, modificandole, correggendole, innovandole e adattandole alle esigenze sia della apologetica che della predicazione.

Il delectare, docere e movere sono in vario modo considerati il fine della pittura, come lo sono per Cicerone nell’oratoria. Lo scritto di Federico Borromeo testimonia come una pittura di paesaggio venga considerata non fine a se stessa, ma capace di svolgere il triplice compito appena descritto.

Federico concepisce l’arte come mezzo efficace nella pratica devozionale e ritiene che l’arte pittorica sia in particolare capace per le sue caratteristiche statiche ed al contempo descrittive di produrre piacere, insegnare e muovere l’anima verso le virtù.

Rimane così all’interno di una lunga tradizione, che interpreta l’arte in modo simile a come affermava il cardinal Paleotti nel suo trattato sull’arte del 1582:

«La pittura, dunque, che in origine aveva il solo scopo di rendere verosimile la realtà, ora per mezzo delle virtù si riveste di nuovo valore e, oltre a rendere verosimile la realtà, si eleva ad un fine maggiore mirando alla gloria eterna, distogliendo gli uomini dal vizio e conducendoli al vero culto di Dio».[28]

Sembra dunque che Manzoni scelga il modo migliore di iniziare un romanzo storico ambientato al tempo della peste, nella diocesi di Milano sotto il governo del cardinal Federico Borromeo.

La concezione dell’arte che abbiamo trovato espressa in Borromeo e Paleotti si rifà direttamente a dotte elaborazioni del quattordicesimo secolo, come la predicazione muta, concepita nello “Specchio di predicazione” di Andrea Bonaiuti nel Cappellone degli spagnoli, in santa Maria Novella a Firenze, in continuità con il testo scritto di Jacopo Passavanti “Lo specchio di vera penitenza”.[29]

Si tratta di esplicite assunzioni del legame tra immagine e fonte scritta. Anche Beato Angelico[30],come ha ben mostrato Eugenio Marino, stabilisce l’analogia Ut praedicatio pictura che è esplicazione dell’umanistica proporzione: “Ut eloquentia (o rhectorica) pictura”. Meditando i dipinti dell’Angelico, possiamo risalire dalla forma sensibile espressa (rappresentata) alla inventio, ovvero alla fonte, stabilendo l’analogia-proporzione: “Ut pictura predicatio / Ut pictura rhetorica / Ut pictura theologia / Ut pictura poësis”. [31]

Recuperando così gran parte della tradizione iconografica che va dal X al XVI secolo, Federico Borromeo innova la proposta di delectare, docere e movere anche attraverso “paesaggi”, e quindi fornisce in certo senso a Manzoni l’apertura al suo romanzo. L’iniziale ritratto di paesaggio, capace di fungere da èkphrasis, (ἔκϕρασις), descrizione poetica di un dipinto, introduce il lettore-osservatore nel paesaggio, descritto letterariamente rendendolo cromaticamente vivo, tanto che potremmo parlare osmoticamente di predicazione muta e di descrizione pittorica del paesaggio.

Manzoni scrive ai suoi ventidue lettori invitandoli nel proprio studio e ponendoli di fronte ad uno dei dipinti che si è fatto realizzare, anzi che ha realizzato egli stesso per delecatare, docere e movere ed immediatamente il lettore inizia ad immaginare la storia, entrando pian piano nelle pieghe dei pigmenti, fino a raggiungere il viottolo che il 7 ottobre 1628 don Abbondio percorreva e che nel medesimo anno il cardinal Federico appendeva nel suo studio, per mantenere la sospensione narrativa del gioco di trasposizione da un’arte all’altra, da un autore all’altro, da Federico ad Alessandro e ritorno.

-

La “vigna” di Renzo e la sua interpretazione iconografica ed iconologico-contestuale.

Affronteremo adesso la “lettura” della vigna di Renzo, lettura che richiede di tenere conto dei repertori iconografici degli erbari e dei bestiari[32] in cui confluiscono conoscenze botaniche e significati allegorici alla scuola dei Padri della Chiesa[33]. Nel nostro caso specifico, per comprendere pienamente cosa significhi la vigna descritta da Manzoni, bisogna conoscere la botanica, ma anche i Padri della Chiesa, i testi di Spiritualità e soprattutto i testi sacri cui questi rimandano. È necessario conoscere bene i repertori iconografici e addentrarci nella comprensione dei significati e della loro contestualizzazione, culturale, ambientale e compositiva dell’opera stessa al fine di poter individuare nell’armonia dell’insieme, la progressione di un significato complessivo tale da poter “far parlare” la muta pittura e ridare voce a quelle antiche predicazioni “pictae”.

Ma torniamo al testo dei Promessi Sposi. Renzo è ormai giunto nel suo paese e dopo aver appreso da don Abbondio i lutti causati dalla peste, si decide di andare verso un luogo preciso fuori del caseggiato a ritrovare un compagno scampato al contagio:

«Renzo rimase lì tristo e scontento, a pensar dove anderebbe a fermarsi. In quella enumerazion di morti fattagli da don Abbondio, c’era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto, dell’età di Renzo a un di presso, e suo compagno fin da piccino; la casa era pochi passi fuori del paese. Pensò d’andar lì ».

Per andare verso la “casetta” del suo compagno, Renzo passa davanti alla sua “vigna” e qui Manzoni ci fa sostare per contemplare un apparente disordine vegetale causato dalla devastazione operata dai compaesani per sopravvivere alle dure condizioni abbattutesi in quelle contrade con la carestia e con la peste.

Procediamo ora ad una analisi testuale, dividendo la descrizione della vigna in dieci quadretti, che ci svelano progressivamente non solo un inatteso mondo figurativo di immagini allegoriche che Manzoni desume tutte dalla tradizione iconografica cristiana, ma nei quali deposita anche il senso degli “accadimenti” che s’intrecciano nell’intero svolgimento del romanzo, e nei quali ci rivela la sua peculiare visione dell’azione della Provvidenza nella vita degli uomini. Anzi, si potrebbe dire che sotto forma di metafora allegorica, egli ci sveli, velando, l’azione della Grazia che nascostamente si muove al fine di trasformare la natura ferita dal peccato in un nuovo rigoglioso, ma sempre umile, “paradiso”.

2, 1. La vigna

«E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse».

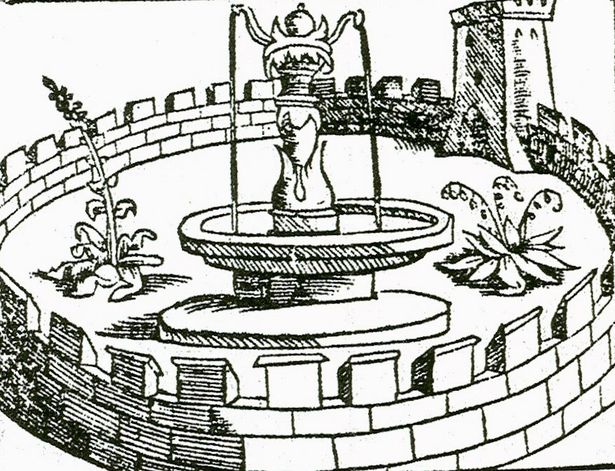

Il significato della vigna è allegoricamente talmente forte che non avrebbe bisogno di presentazioni o ulteriori spiegazioni. Si tratta di uno dei simboli più antichi: si pensi alla vendemmia rappresentata nel mosaico della volta della Chiesa di Santa Costanza (già Mausoleo di Costantina)

Leggendo il profeta Isaia, che Manzoni prende a modello allegorico-parenetico e teologico-spirituale, possiamo gradualmente seguire l’evoluzione narrativa della rappresentazione:

«Canterò per il mio diletto/il mio cantico d’amore per la sua vigna./Il mio diletto possedeva una vigna/sopra un fertile colle./ Egli l’aveva vangata e sgombrata dai sassi/e vi aveva piantato scelte viti;/vi aveva costruito in mezzo una torre/e scavato anche un tino./Egli aspettò che producesse uva,/ma essa fece uva selvatica.»[34].

L’immagine della vigna è centrale nel Vangelo di Matteo «Il Regno dei cieli è simile a quel padre che manda gli operai nella sua vigna» (Mt 20 1,1), passaggio commentato da sant’Agostino con un’ampia prospettiva teologale e morale, ripresa implicitamente da Manzoni:

«C’è però anche una vendemmia spirituale, nella quale Dio si rallegra dei frutti della propria vigna. Poiché noi “coltiviamo” Dio ma Dio coltiva noi. Noi però non “coltiviamo” Dio in modo da renderlo migliore col “coltivarlo”. Noi infatti lo “coltiviamo” adorandolo, non arandolo. Egli invece coltiva noi come coltiva il campo l’agricoltore. Per il fatto dunque ch’egli ci coltiva, ci rende migliori, poiché anche l’agricoltore rende migliore il campo coltivandolo, e cerca in noi proprio il frutto affinché noi lo coltiviamo. La sua opera di coltivatore nei nostri riguardi consiste nel fatto che non cessa d’estirpare con la sua parola dal nostro cuore i germi del male, di aprire il nostro cuore, per così dire, con l’aratro della parola, di piantarvi i semi dei precetti e d’aspettare il frutto della vita di fede. Quando avremo ricevuto nel nostro cuore quest’azione di Dio che ci coltiva in modo che gli rendiamo il giusto culto, non risulteremo ingrati al nostro agricoltore, ma gli offriremo il frutto del quale egli sarà contento. Il nostro frutto però non renderà lui più ricco, ma renderà noi più felici»[35].

2.2 La devastazione della vigna.

«Una vetticciola, una fronda d’albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro; se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S’affacciò all’apertura (del cancello non c’eran più neppure i gangheri); diede un’occhiata in giro: povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente del paese era andata a far legna – nel luogo di quel poverino -, come dicevano ».

Manzoni opera una strategia descrittiva che parte dall’individuare un oggetto, la vigna, facendocene comprendere l’importanza e alludendo al suo tradizionale significato simbolico, per poi raccontarne la devastazione di cui capiremo a

« Hai sradicato una vite dall’Egitto,/hai scacciato le genti e l’hai trapiantata./ Le hai preparato il terreno,/hai affondato le sue radici e ha riempito la terra./La sua ombra copriva le montagne/e i suoi rami i più alti cedri./Ha esteso i suoi tralci fino al mare/e arrivavano al fiume i suoi germogli./Perché hai aperto brecce nella sua cinta/e ne fa vendemmia ogni passante?/La devasta il cinghiale del bosco/e vi pascolano le bestie della campagna.»[36]

Qui viene già posto in evidenza che Dio cura la vigna e la protegge, ma poi decide di lasciarla devastare.

Sant’Agostino afferma che il Salmo chiaramente allude alla passione del Signore:

« Con espressione analoga fu detto in quella profezia che si riferisce alla passione del Signore: Mi hanno dato il fiele per cibo, e nella mia sete mi hanno dissetato con l’aceto; e tanti altri sono gli esempi offertici dallo stesso salmo, nei quali cose future vengono descritte come se già fossero accadute. Né c’è da stupirsi che il racconto venga fatto a Dio. Non si tratta, ovviamente, di elencare delle cose a uno che non le conosce, mentre è per sua rivelazione che le si conoscono in anticipo»[37].

Continuando ad utilizzare come filo rosso, il profeta Isaia, leggiamo:

«Ora voglio farvi conoscere/ciò che sto per fare alla mia vigna:/toglierò la sua siepe/e si trasformerà in pascolo;/demolirò il suo muro di cinta/e verrà calpestata./La renderò un deserto,/non sarà potata né vangata/e vi cresceranno rovi e pruni;/alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia»[38].

Comprendiamo come la descrizione che ci viene dispiegata dal Manzoni segua i passaggi fondamentali del brano di Isaia: demolizione delle mura, abbattimento della siepe, calpestata, non più lavorata né irrigata, riempita di rovi e desertificata. Il segno della devastazione è tanto spaventoso quanto implacabile, tutto è desolazione e morte. Ma un tempo la vigna non era così.

2.3. L’antica vigna e il frutteto.

«Viti, gelsi, frutti d’ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell’antica coltura: giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia de’ filari desolati; qua e là, rimessiticci o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l’aiuto della man dell’uomo.»

Manzoni qui rappresenta le vestigia di un antico rigoglioso splendore che non è più, ma che traspare ancora qua e là, come ricordo di un tempo in cui la vigna era “coltivata”. Ancora una volta la vite, seppur tagliata e strappata, violata, si presenta nel suo significato ecclesiologico.[39]

Gelsi e frutti d’ogni sorte richiamano immediatamente alla memoria gli affreschi dei festoni rinascimentali[40], tardo manieristi e barocchi, che popolano le chiese di Roma come quelle di Milano e di tutta la cristianità, facendo riferimento al complesso impianto allegorico che qui stiamo descrivendo, con ulteriori significati spirituali e morali.

«Tutto era stato strappato alla peggio, o tagliato al piede», deturpato ma ancora riconoscibile nei “vestigi dell’antica coltura” che però gettano nuovi tralci, i rimessiticci ovvero i nuovi rami germogliati da un ceppo o da un ramo reciso, che alludono a ciò che più sotto verrà descritto al punto 2.6. Si tratta, infatti, dei getti di gelsi che san Bernardo di Chiaravalle nella Vitis Mystica afferma essere la pianta con cui fu intrecciata la corona di spine con ui nella narrazione evangelica[41] fu coronato il capo di Cristo nella Passione.

Il frutteto adiacente la vigna parla invece dell’umiltà e della carità di Cristo stesso, che si è lasciato recidere versando il suo santo sangue per la nostra salvezza. I fichi possono significare carità, oppure natura umana, o ancora Spirito Santo[42], alludendo forse in qualche modo, come in certi dipinti seicenteschi, alla natura umana e divina di Cristo,[43] mentre i peschi alludono alla modestia[44], alla Verità qui riferita a Cristo ovvero il Verbo incarnato. E poi il sangue del Redentore è rappresentato dai ciliegi, come mostra chiaramente Domenico Ghirlandaio[45] nell’affresco del refettorio di Ognissanti a Firenze, dove sul tavolo dell’Ultima cena sono rappresentate ciliegie. Le ciliegie possono anche rappresentare la primavera, la rinascita, come conferma un testo di area olandese interpretandolo in tal senso.[46]

Al centro di tutto troneggia la pianta dei susini, ovvero il pruno che troviamo in Berchorius[47], e che se riferito al frutto “fructus” specialmente se il frutto è allungato, “sfusato”, significa pazienza, con riferimento non solo alla virtù morale, ma anche alla Passione stessa, ovvero al patire con pazienza. Invece se riferito all’albero, il pruno nel Reductorium Morale di Berchorius è Cristo stesso, infatti leggiamo: «prunus est Christus (…) cuius fructus…alba castitat e (…) rubea charitate, nigra humilitate.»[48]

In altre parole il frutteto parla direttamente del Signore della vigna, che l’ha piantata e che per rifondarla ha deciso di patire per la stessa vigna, versando il proprio sangue in castità, carità e umiltà, accettando di essere offeso dall’arroganza del peccato.

L’antico orto di Renzo è descritto come devastato, tagliato alla radice, strappato malamente, ma già rimette getti ed è pronto ad essere coltivato ed irrigato, anche se in tutta quella devastazione ciò è ancora poco visibile ed ancora non palese del tutto.

Si conferma la linea interpretativa di Sant’Agostino, secondo la quale Dio ci coltiva, con la vendemmia spirituale, estirpando i germi del male[49].

2.4. Il peccato che soffoca la grazia.

«Era una marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avene salvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e d’altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce, o qualcosa di simile.»

Marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avene selvatiche, d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e d’altrettali piante. Prima tra le piante spontanee con significato allegorico negativo, “erbacce”, Manzoni pone la felce, che in questo caso allude secondo una tradizione rinascimentale[50] alla peste. Su questo punto si potrebbe aprire una questione vasta, non solo iconografica, su come la peste sia stata rappresentata nella tradizione iconografica[51], ed anche sulla questione spirituale connessa alla rapida morte provocata dalla peste[52], senza capacità di illudere il moribondo in una guarigione, che è per questo esempio del tema di un famosissimo testo di spiritualità del vescovo Pietro Barozzi[53] pubblicato nella prima metà del Cinquecento.

Ma, tornando alla “gran classe” delle erbacce, Manzoni subito dopo le felci (peste) rappresenta la perdizione dell’anima nella lussuria e nelle varie forme di peccati, infatti l’ortica parla della lascivia e della lussuria, come l’interpretazione del passo: «Nei suoi palazzi cresceranno le spine; nelle sue fortezze, le ortiche »[54] consente di fare.[55] Mentre logli e gramigne, immediatamente riconoscibili, ancor oggi, sono allegoricamente sinonimo di zizzania, parlano del peccato che è sparso dal «nemico (…) mentre tutti dormivano»[56] tra le buone sementi, ed introducono il concetto teologico-spirituale del mysterium iniquitatis. Da qui si comprende facilmente come la simbologia fitomorfa proceda in una ulteriore classe di peccato, ovvero quello di far da sé, di non pensare a Dio come Creatore e quindi come Onnipotente Misericordioso. Infatti i farinelli[57] probabilmente qui sono in sostituzione del grano o comunque di piante coltivate, con evidente significato negativo dato dall’insieme delle piante spontanee con cui si confonde. L’avena ha solitamente un significato positivo, come cura dell’anima come afferma Berchorius[58], ma qui l’avena è selvatica, avena fatua ovvero pianta infestante, che acquista significato negativo e quindi contrario, opposto, avvelenatore dell’anima[59]. Anche le radicchielle, crepis fetida, crescono in terreni incolti aridi, muri, vigne, bordi di strade, ruderi in abbandono, al di sotto della fascia montana inferiore. È una pianta selvatica annua distribuita su tutto il bacino del Mediterraneo, è presente in tutte le regioni d’Italia. Il nome generico deriva dal greco ‘krepis’ (scarpa), per l’aspetto delle foglie basali appressate al suolo (o forse per quella dei frutti), quello specifico allude all’odore sgradevole della pianta; è da considerarsi allegoricamente come una erba amara, non nutre e anzi è sgradevole all’olfatto, “disonosta” cioè è il contrario delle piante profumate, “virtuose”, di cui parleremo in seguito. Insieme alla panicastrella[60] Setaria italica, o milum panicum, ovvero panìco selvatico, rimanda all’idea di un alimento alternativo non buono, frutto di presunzione e supponenza verso la grazia di Dio ed indica l’anima posseduta dal demonio. E poi ci sono le acetoselle[61], che qui indicano la siccità e gli amaranti verdi, che indicano secondo una tradizione antichissima, i funerali,[62] quindi la morte. È evidente il senso compiuto del piccolo gruppetto di pianticelle infestanti, il peccato, la zizzania, si impadronisce del campo e converte tutto ad una visione “atea” senza tener in alcun conto di Dio, cerca di colmare quella fame e sete d’infinito con rimedi palliativi come le panicastrelle, i farinelli e le avene selvatiche che alla fine portano alla intossicazione dell’anima, da parte del maligno che la inaridisce e la porta alla morte. In altre parole più semplici si può dire semplicemente che qui è rappresentato il peccato che è capace di portare, fino alle estreme conseguenze, attraverso la corruzione, la morte dell’anima.

La vigna allora viene distrutta, come ci racconta Isaia

«Or dunque, abitanti di Gerusalemme/e uomini di Giuda,/siate voi giudici fra me e la mia vigna./ Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna/che io non abbia fatto?/Perché, mentre attendevo che producesse uva,/essa ha fatto uva selvatica?»[63]

2.5. Il campo di fiori spontanei.

«Era un guazzabuglio di steli, che facevano a soverchiarsi l’uno con l’altro nell’aria, o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso; una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri.»

Il campo è pieno di fiori, fiori spontanei che però immediatamente ci richiamano, secondo la tradizione scritturistica, le parole del Salmo

«esultino i campi e quanto contengono,/si rallegrino gli alberi della foresta/davanti al Signore che viene,/perché viene a giudicare la terra»[64],

dove i campi sono allegoria di Maria[65] che accoglie la venuta Gesù.

Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, cento forme, di cento grandezze: spighette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri.

Le spighette, della famiglia delle graminaceae, alludono al grano che di li a poco rinascerà, giacché le ciocche ovvero le viole ciocche, che parlano dell’amore amore divino[66], sono la dimostrazione della presenza di Dio in quel giardino umile[67], ma rigoglioso, non fatto da mano d’uomo, con riferimento a Maria, ma anche all’anima. Le violette decorano il giardino di Dio e sono segno dell’umiltà di Maria, come ci raccontano anche i mazzetti, ovvero dactylys glomerata, presente nei dipinti del Quattrocento nei giardini spirituali appunto con riferimento mariano[68] e come esprimono anche i capolini bianchi, rossi, gialli e azzurri, che sono i fiori delle Astheraceae, cioé fiorellini di campo con riferimento alla Chiesa[69], o anche alla santa innocenza.[70] Quindi Manzoni racconta come l’anima, che è il campo, si deve conformare a Maria per accogliere il Signore che viene, altrimenti rimarrà infeconda. L’idea proposta in questo segno è la coltivazione dell’anima a tal punto profumata da poter rimanere incinta di Cristo, tema che i maestri di spiritualità d’ogni tempo hanno proposto come traguardo.

Ad esempio, il domenicano Sant’Antonino da Firenze[71] (1389-1459) raccomanda addirittura di innalzare la propria anima alla condizione di “hortus conclusus”[72]:

«Sia resa l’anima come un ‘hortus conclusus’, nel quale non siano piantati faggi e querce, che producono frutti per gli animali, ma fiori di rosa, gigli di vallata, viole e germogli profumati, come peschi e alberi che di tal maniera portano frutti soavi. Così in un’anima siffatta siano rimeditati gli esempi dei martiri, dei confessori, delle vergini, e come sono i fiori, di tal maniera siano i germogli delle sante lezioni e parole, e i frutti delle opere buone»[73].

Descrivendo realisticamente un “hortus” che è “imago” dell’anima, Antonino fornisce la cifra del complesso codice linguistico che lega le immagini esteriori e quelle interiori. Le immagini, composte sulla base di ciò che è visto ed è ricordato, devono formare un corredo a servizio dell’anima. La vita spirituale è costantemente accompagnata da luoghi, volti e situazioni rappresentati realisticamente. La rappresentazione spirituale è intimamente connessa alla finzione artistica, anzi potremmo dire che questa si pone al servizio di quella, divenendo anch’essa in certe situazioni rappresentazione interiore. Questo tipo di relazione è parte fondamentale della cultura cristiana: lo stesso Presepe di Greccio di San Francesco contiene già il significato della rappresentazione interiore. I sermoni di Fra’ Michele da Carcano (1427-1484), le sacre rappresentazioni di Castellano Castellani (1461-1519), o ancora gli scritti di San Bernardino da Siena (1380-1444), oppure il Catholicon di Giovanni da Genova (m. circa nel 1298, l’opera è del 1286), o ancora gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), solo per citare esempi notissimi variamente collocati nel tempo, sono tutti inscrivibili in una cultura in cui l’immagine “ficta” è protagonista della vita spirituale. “Pictura autem dicta quasi fictura” (la pittura è per così dire detta travestimento-finzione-rappresentazione) scriveva Isidoro di Siviglia (Etymologiae, XIX.16), e proprio il “pingere” in quanto “fingere” è elemento fondamentale di quel “tradere” che è intimamente connesso alla contemplazione domenicana (“Contemplata et contemplari aliis tradere”).

Nel monastero di San Marco a Firenze, ogni frate domenicano poteva svolgere i propri esercizi spirituali con l’ausilio dell’immagine affrescata su una parete della propria cella. Il dipinto è dunque parte fondamentale del monastero, elemento imprescindibile per la sua realizzazione come edificio di contemplazione e di esercizio per la vita spirituale. Il monastero domenicano è una Gerusalemme “ficta”, luogo di contemplazione perché rappresentazione dei luoghi della vita di Cristo[74].

2.6. Le piante della Salvezza.

«Tra questa marmaglia di piante ce n’era alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte: l’uva turca, più alta di tutte, co’ suoi rami allargati, rosseggianti, co’ suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora, co’ suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri; il tasso barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all’aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: cardi, ispidi ne’ rami, nelle foglie, ne’ calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggieri.»

L’uva turca o phytolacca, con tutte quelle foglie bordate di porpora e i fiori rosseggianti, allude chiaramente alla passione di Cristo, e forse molto più direttamente al sangue, giacché i frutti se spremuti secernono un liquido scuro che macchia fortemente. Il cardo, solitamente simbolo mariano[75] per eccellenza, in questo caso funziona da rafforzativo dell’uva turca e prepara all’ulteriore significato del tasso barbasso. Infatti, seguendo il senso dell’etimologia proposta da Isidoro di Sivilgia, ci è dato di comprendere che i cardellini, come dice il nome, si nutrono di cardi e quindi, essendo il cardellino allegoria dell’anima, il cardo è simbolo della Passione di Nostro Signore[76].

Al centro tra i due, ovvero tra l’uva turca e il cardo, troviamo rappresentato il tasso barbasso[77], ovvero il verbascum thapsus, una pianta diffusa nell’area mediterranea e presente nella storia dell’arte con significati simbolici che vale proprio la pena di precisare. Infatti, troviamo il tasso barbasso in dipinti cristologici, che raccontanto la storia della Salvezza compiuta in Cristo. Per esempio è presente in una xilografia che rappresenta il Paradiso terrestre nella Cosmografia Universale di Sebastian Münster pubblicata a Basilea nel 1558;

è rappresentata matura, perché allude alla pienezza dei tempi. La notiamo ancora, matura e fiorita, nella Crocifissione di Antonello da Messia (National Gallery, Londra), e nella Pietà Donà dalle Rose di Giovanni Bellini (Gallerie dell’Accademia, Venezia), ed infine nel Riposo durante la fuga in Egitto di Correggio oggi agli Uffizi. Sia Antonello da Messina che Giovanni Bellini pongono il tasso barbasso fiorito ma senza bacche perché stanno narrando la morte di Cristo: le bacche fruttificheranno nella Risurrezione; mentre Correggio lo affianca a Gesù Bambino, ma con un ulteriore significato della Passione, giacché è posto alle spalle di san Francesco che, ricevendo le stimmate, si identifica con Gesù Cristo.

Questo valore simbolico si radica nelle proprietà botaniche riconosciute alla pianta, riportate per esempio nell’erbario di epoca rinascimentale del medico Durante[78]:

«Dicono che, serbandosi i fichi secchi nelle frondi del tasso barbasso, non si putrefanno: e che circondando la pianta delle noci co’l verbasco, li si fa ritenere i frutti»,

ed ancora: «Et ungendosi le mani con il succo, e mettendole poi nell’acqua, tirano a loro tutti i pesci». Il tasso barbasso, dunque, allude alla salvezza dalla putrefazione e a una sorta di richiamo universale, facilmente interpretabile in senso appunto cristologico. Il tasso barbasso è detto anche candelaria «perché le sue frondi ritorte e secche ardono come candele, e servono come stoppini per le lucerne»; si dischiudono, così, ulteriori significati allegorici che hanno ovviamente relazione con la simbologia della luce.

Caravaggio ha utilizzato più volte il tasso barbasso, sempre con caratterizzazione originale e insieme fedele alla tradizione.

Caravaggio riesce a dipingere in modo realistico l’ambiente vegetale e nel contempo lo sa comporre secondo un preciso codice simbolico, tanto che Maria sembra incorniciata da un delicato e teologicamente pregnante hortus conclusus.

Caravaggio mostra, infatti, di gestire molto bene non solo il linguaggio dell’arte, con tutte le dimensioni che esso implica, ma anche il linguaggio biblico e teologico, che è implicato dal tema sacro.

Per esempio, il Riposo durante la fuga in Egitto di Caravaggio dietro e dentro la narrazione di un momento intimo di riposo familiare, si fa portatore di significati profondi, come se Caravaggio avesse avuto accesso, in modo diretto o indiretto, ai tesori della Patristica.

In un discorso di Sant’Agostino, infatti, leggiamo:

«Si eleverà come un virgulto e come una radice in terra assetata […] non aveva bellezza. Si mostrava uomo, mentre era Dio; ma era come una radice, la quale non è bella anche se nel suo interno ha la forza della sua bellezza […] Quando guardi un albero, prospero, verdeggiante per le foglie, ferace di frutti, lo esalti. Ti piace staccare qualcuno dei suoi frutti, sederti alla sua ombra e ristorarti dal caldo: lodi questo complesso di bellezze. Se ti si mostrasse la radice, non vi troveresti alcuna bellezza. Non disprezzare ciò che è privo di appariscenza: da lì ha tratto origine tutto ciò che ammiri. Come radice in terra assetata. Guarda ora lo splendore dell’albero […] È cresciuta la Chiesa […] Ecco, qui non c’è bellezza, ma nella Chiesa rifulge la gloria della radice»[79].

La composizione scelta da Caravaggio sembra leggibile misticamente proprio in questi termini. Il terreno brullo e le piante giocano, dunque, un ruolo ulteriore che si somma e supera, senza cancellarli, il naturalismo e anche il simbolismo.

Parimenti, il naturalissimo abbraccio tra una Madre e un Bambino addormentati, è portatore di un significato più profondo. Per esempio, Cromazio di Aquileia nel suo commento al Vangelo di Matteo scrive:

«Il profeta, molto tempo prima, aveva però da parte sua già anticipato l’annunzio che Gesù sarebbe sceso in Egitto, allorché profetizzò: Ecco il Signore cavalca una nube leggera ed entrerà in Egitto. Con quest’espressione è stato da parte sua annunciato chiaramente il mistero dell’incarnazione del Signore».

Maria abbraccia Gesù perché è sua madre, ed essendo madre di Gesù Cristo è anche la nube leggera che avvolge il Signore, è anche il tabernacolo che custodisce il mistero dell’Incarnazione. Molti significati si sovrappongono e il linguaggio pittorico di Caravaggio sa farsene carico.

Accanto al riposo di Maria, è interessante notare la veglia di Giuseppe. Giuseppe, il falegname che custodisce Maria e Gesù, viene rappresentato in un gesto veramente insolito, ovvero mentre regge uno spartito ad un angelo musicante. Giuseppe non dorme, perché ha già dormito un sonno nel quale proprio un angelo gli ha raccomandato di portare al sicuro il Bambino, ed egli, destatosi dal sonno, forse non ha più dormito fino a quando non è riuscito a portare a conclusione il viaggio che gli è stato richiesto.

Caravaggio lo rappresenta realisticamente sveglio, ma assorto in un compito che appare soprannaturale, quale quello appunto di reggere lo spartito ad un angelo.

Così l’artista rappresenta il particolare ruolo di Giuseppe, che efficacemente è spiegato sant’Agostino:

«Giuseppe è padre non per virtù della carne, ma della carità. Così dunque egli è padre e lo è realmente»[80].

Il brano musicale suonato dall’angelo, può essere identificato dallo spartito come un madrigale adattato sul testo del Cantico dei Cantici, “Quam pulchra es”. Il riferimento al Cantico dei Cantici rimanda a una profonda riflessione sul valore del legame sponsale tra Cristo e la Chiesa.

Inoltre, nel Cantico troviamo molti riferimenti che vengono tradotti in chiave mariana: «Caput tuum ut Carmelus, collum tuum sicut turris eburnea», ovvero il tuo capo è come il monte Carmelo e il tuo collo è come una torre di avorio, ed ancora «videamus si flores fructus parturiunt», come se Maria fosse un fiore tra i fiori del giardino, e peraltro Maria stessa è il giardino, un giardino sigillato, un hortus conclusus, appunto.

La composizione offerta da Caravaggio è dunque ricchissima di significati; nel suo complesso, sembra allestire una vera meditazione spirituale. Sappiano che nell’ambiente gesuitico, la meditazione spirituale impone la contemplazione sensitiva; negli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio possiamo leggere: «su queste contemplazioni si applicheranno i cinque sensi».

Caravaggio propone meditazioni spirituali, usando anche il linguaggio teatrale e pittorico, di cui sa farsi sempre più geniale interprete.

Parlando un analogo linguaggio, Manzoni racconta che al centro della rinascita, che è direttamente una allegoria della Primavera, quindi della Pasqua, c’è l’uva turca e il cardo che alludono esplicitamente al sangue versato nella Passione e Morte di Cristo, e il tasso barbasso fiorito, che allude alla carne incorrotta del corpo di Cristo risorto. Al centro dell’azione della Grazia, c’è la Passione, morte e Risurrezione di Cristo, come indicazione di quale prospettiva si debba nutrire l’anima del fedele: quella della vita eterna.

2.7. La Passione di Cristo, L’immacolata e la Salvezza eterna.

«Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati a’ nuovi rampolli d’un gelso, gli avevan tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quelli le lor campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co’ suoi chicchi vermigli, s’era avviticchiata ai nuovi tralci d’una vite ».

Come abbiamo già visto in precedenza, il gelso moro è nell’interpretazione di san Bernardo di Chiaravalle in Vitis Mystica, la pianta con cui è coronata dai legionari romani la testa di Cristo durante la Passione. La vite poi dà nuovi getti e quindi riprende a crescere nonostante sia stata devastata.

La zucca[81] invece è di lettura meno immediata, perché è necessario far riferimento ad alcuni dipinti che la vedono ritratta nel contesto dell’Immacolata Concezione, tra questi è altamente illuminante la Immacolata Concezione di Carlo Crivelli[82] (1492, National Gallery di Londra) in cui tra i gigli, che alludono alla purezza di Maria, si trova anche appeso un cetriolo, proprio vicino ad una mela che è evidente riferimento al peccato originale; importante anche l’Albero di Jesse di Matteo da Gualdo[83] (1497, Museo Civico della Rocca Flea, Gualdo Tadino) FIGURA 5 dove un intero piatto di cucurbitacee è posto ai piedi dell’albero di Jesse alla cui sommità, come fiore bellissimo, è posta Maria Immacolata[84].

Tutta questa iconografia fa riferimento al passo di Isaia «come un casotto in un campo di cocomeri»,[85] giacché l’immagine dei cocomeri è nel testo della Vulgata che recita “tugurium in cucurbitacea”. La zucca della vigna di Renzo, il cetriolo nel dipinto del Crivelli, le angurie, meloni, zucche e zucchine del piatto di Matteo di Gualdo, tutte fanno riferimento alla medesima radice, ovvero le cucurbitacee, che come famiglia si riferiscono appunto alla Immacolata Concezione di Maria Santissima.

Dunque, in questo brano Manzoni afferma che la Passione, ovvero la sofferenza (il gelso) cresce assieme alla vite (sangue salvifico) attraverso ciò che è preservato dal male ab aeterno Maria Immacolata. Ovvero la Provvidenza non è solo capace di informare di sé tutta la storia dell’uomo, ma è addirittura preordinata nel progetto divino di salvezza ab aeterno e attraverso Maria si attualizza come sempre contemporanea all’uomo di ogni tempo e di ogni dove.

2.8. La debolezza del bene, la sua umiltà e l’apparente ostacolo della provvidenza.

«la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella; e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per appoggio. Il rovo era per tutto; andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo gli riuscisse; e, attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone.»

Qui il segno descrittivo sembra per un attimo risultare negativo, anzi è volutamente negativo, “si tiravan giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l’uno con l’altro per appoggio”, ma la metafora serve solo da rafforzativo per indicare la debolezza, che è la via divina della vittoria sul male, non è passività, perché in realtà si muove, non v’è rinuncia; non è una filosofia stoica o epicurea, che ignora la parte che fa male per non soffrire; è in realtà quanto esprime San Paolo, svelando una parte mistica della propria esperienza di Cristo, nella lettera ai Corinzi:

«Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: -Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza-. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte. »[86]

Manzoni rappresenta la debolezza con cui la Provvidenza si fa strada nella devastazione operata dal male, collaborando solo con ciò che è altrettanto debole, evitando quindi di sedere a consiglio con gli empi. Come dice il salmo

«Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,/non indugia nella via dei peccatori/e non siede in compagnia degli stolti;/ ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte./ Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,/che darà frutto a suo tempo/e le sue foglie non cadranno mai;/riusciranno tutte le sue opere./Non così, non così gli empi:/ma come pula che il vento disperde;/perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,/né i peccatori nell’assemblea dei giusti./Il Signore veglia sul cammino dei giusti,/ma la via degli empi andrà in rovina.»[87]

Anche se la vegetazione sembra contrastare il passo a Renzo, il Signore veglia sul suo passo.

Sembra anche che il senso del camminare ammantato di benedizione tra le avversità, nel cammino della vita, avendo desiderio di dimorare nella casa del Signore, che qui è la “casetta” nel campo di cocomeri, cioè Maria, sia il modello salmistico cui Manzoni si lascia ispirare nel costruire questo ulteriore quadretto, a descrizione dell’azione “nascosta” ma evidente della Provvidenza:

«Anche il passero trova la casa,/la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli,/presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,/mio re e mio Dio./Beato chi abita la tua casa:/sempre canta le tue lodi!/Beato chi trova in te la sua forza/e decide nel suo cuore il santo viaggio./Passando per la valle del pianto/la cambia in una sorgente,/anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni./Cresce lungo il cammino il suo vigore,/finché compare davanti a Dio in Sion.»[88]

2.9. Renzo non si cura di entrare nella vigna. Non è in grado di vedere l’azione nascosta della grazia e della provvidenza.

«Ma questo non si curava d’entrare in una tal vigna; e forse non istette tanto a guardarla, quanto noi a farne questo po’ di schizzo. Tirò di lungo: poco lontano c’era la sua casa; attraversò l’orto, camminando fino a mezza gamba tra l’erbacce di cui era popolato, coperto, come la vigna.»

L’uomo non si accorge dell’azione della provvidenza o sembra ignorarla, perché ha gli occhi e la mente impegnati alla sopravvivenza e quindi ottusi, privi di luce. C’è posto solo per ciò che si ritiene importante e non per ciò che lo è realmente.

“Il rovo era per tutto; andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo gli riuscisse; e, attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone”.

Quel rovo, che qui non ha più segno negativo, ma positivo come abbiamo visto, perché è indicazione della via della Passione di Cristo, come ci suggerisce il passo, è di scandalo all’uomo che non comprende, teso com’è verso il suo successo, che a volte è nascosto anche dietro una vita semplice, non eroica, come quella di Renzo. Manzoni qui allude, non solo al movimento interiore di Renzo, che ancora non sta comprendendo la giusta dimensione con cui leggere gli eventi della propria vita, ma anche al destino di una intera generazione, alludendo al salmo

«Nella sua vita si diceva fortunato:/”Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene”/Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce./L’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.»[89]

Per questo “non si curava d’entrare in una tal vigna; e forse non istette tanto a guardarla (…) Tirò di lungo”.

Mentre invece Manzoni afferma che è talmente importante osservarla e comprenderne i segni, che il tempo che vi ha dedicato non è vano, perché li, in quell’inatteso, in quel poco, è mostrato il senso, tutto il senso delle cose del mondo. L’azione dello Spirito edifica, sostiene e santifica ogni cosa, anche senza la consapevolezza dell’uomo, perché “nulla è nell’uomo senza colpa” se non agisce lo Spirito. Potremmo dire che quel che di buono c’è nell’uomo è opera dello Spirito che agisce misteriosamente e a volte nascostamente nei cuori. E quindi “quanto noi a farne questo po’ di schizzo”, allude al segno epifanico della Provvidenza che si manifesta all’uomo e si manifesta più nelle cose avverse che in quelle apparentemente “positive”. Ogni padre di spiritualità ci insegna che ogni periodo buio prepara grandi doni dello Spirito e ogni periodo florido dell’anima prepara il cuore a sopportare le fatiche che presto giungeranno per far salire ancora fede e carità nella speranza della mèta.

Alessandro Manzoni affida a questo “schizzo”, a questo abbozzo di dipinto, un messaggio morale. Egli ritiene che l’arte sia in grado di descrivere e mostrare, in forma allegorica, il mistero dell’azione della Provvidenza.

2.10. La dimensione mariana dell’azione della Provvidenza.

« Mise piede sulla soglia d’una delle due stanze che c’era a terreno: al rumore de’ suoi passi, al suo affacciarsi, uno scompiglìo, uno scappare incrocicchiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento: era ancora il letto de’ lanzichenecchi. Diede un’occhiata alle pareti: scrostate, imbrattate, affumicate. Alzò gli occhi al palco: un parato di ragnateli. Non c’era altro. Se n’andò anche di là, mettendosi le mani ne’ capelli; tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui, un momento prima; dopo pochi passi, prese un’altra straducola a mancina, che metteva ne’ campi; e senza veder né sentire anima vivente, arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio.»

Qui è evidente il segno mariano insito nel racconto, giacché quella “casetta” dove Renzo aveva pensato di fermarsi, così recita il testo, ci rimanda ancora una volta al testo di Isaia

«È rimasta sola la figlia di Sion/ come una capanna in una vigna, /come un casotto in un campo di cocomeri,/come una città assediata.»[90]

Secondo la interpretazione mariologica, la capanna, il casotto sono Maria preservata ab aeterno dalla macchia del peccato originale, appunto Immacolata Concezione, che diviene mezzo, strumento del piano di salvezza.

Renzo quindi sceglie di dirigersi verso quella “casetta”, verso il simbolo di ciò che è preservato dalla devastazione, ed implicitamente Manzoni porta a compimento il suo disegno di rappresentare sullo sfondo dell’azione un piccolo affresco del “movimento” della Provvidenza.

La salvezza avviene sempre per Maria, sia nei piani universali che in quelli personali di ognuno di noi. Tutto riparte da quella “casetta”, da ciò che è apparentemente insignificante ma è in realtà il cuore del movimento ascensionale verso la Grazia, che Dio offre a tutta l’umanità, per vivere in pienezza e ricostruire quel giardino “originario” e renderlo ancor più bello, se possibile, di prima della devastazione, come il giardino fiorito in cui è piantata la Croce di oro e pietre preziose, ed insieme ai fiori fioriscono i santi, esemplificato nel mosaico dei Santi Primo e Feliciano a Santo Stefano Rotondo a Roma.

Conclusioni

È quanto mai evidente che Manzoni utilizzi l’allegoria parenetica fitomorfa per due ragioni fondamentali. La prima è rimanere all’interno della documentazione del romanzo storico su un linguaggio che non solo ha “risciacquato i panni in Arno”, ma che ha attinto a piene mani al patrimonio culturale del “sistema d’arte cristiano”[91], costruendo così un linguaggio “moderno”, ma in continuità con tutta la tradizione “cristiana”, realizzando anche nei particolari descrittivi una profonda coerenza tra forma e contenuto. Potremmo dire, come nel caso dei più grandi maestri d’arte di tutti i tempi, che le due dimensioni, figurativa e letteraria, divengono così compenetrate l’una nell’altra, da non distinguerle quasi più. Il contenuto del romanzo, la parte più intima della “narrazione” è essa stessa parte della “grande narrazione”, l’identità del cristiano è tutt’uno con la forma scelta per rappresentarla. I Promessi Sposi risultano oggi un testo che è capace di superare il vaglio del tempo, divenendo un classico della letteratura con un sapore di contemporaneità, proprio in virtù di quella atemporalità che ha saputo mettere in gioco con i tanti piani linguistici adottati e fusi insieme in una “lingua” universale, fondata sul vocabolario cristiano.

È tanto vero questo che la bellezza della forma costruita è direttamente proporzionata alla profondità del tema, ovvero per narrare del rapporto tra la vita e la Grazia divina che si manifesta nell’azione misteriosa della Provvidenza, Manzoni cura i dettagli, li lima, li smussa, li perfeziona fino a creare dei castoni preziosi che sono belli di per sé, anche se non ne scorgessimo il senso.

Grazie al metodo iconografico e iconologico-contestuale cristiano, abbiamo potuto attingere il senso di tali cammei che ci svelano la profondità del segno e la chiarezza con cui è stato tracciato, tanto da farci “vedere”, come in un testo di apologetica, la bellezza plastica dell’azione sommessa, muta, incalzante della Provvidenza. Sembra quasi che Manzoni abbia fatta propria l’idea di fondo espressa da Giovanni Damasceno[92] nella sua difesa delle immagini dagli attacchi degli iconoclasti, che l’immagine, cioè, è il vero testimone credibile.

Rodolfo PAPA Roma 24 Aprile 2022

NOTE