di Sergio ROSSI

Come ed ancor più che nelle precedenti Biennali, in concomitanza con gli allestimenti presso i Giardini e L’Arsenale, Venezia offre una straordinaria offerta espositiva che la qualifica come uno dei centri propulsori del panorama artistico mondiale. E non mi riferisco tanto alla deludente, ancorché celebratissima sulla stampa, mostra di Marlene Dumas a palazzo Grassi, oltretutto da sconsigliare assolutamente ai minori di anni 14 perché piena di contenuti sensibili, quanto a quella, bellissima, di Antoni Clavé a Palazzo Franchetti ed alle strepitose tele con cui Anselm Kiefer ha ricoperto la Sala dello Scrutinio in Palazzo Ducale. E queste due ultime esposizioni mi inducono ad una considerazione preliminare: nel 1980 il Padiglione della Repubblica Federale tedesca alla Biennale era interamente dedicato allo stesso Kiefer ed a Georg Baselitz, mentre il Padiglione spagnolo ospitava nel 1984 una personale di Antoni Clavé.

Ebbene, nella Biennale del 2022 questi stessi padiglioni sono desolatamente vuoti e si cerca di spacciare il nulla per un’opera d’arte: tale infatti sarebbe, per gli allestitori spagnoli, qualche pallido riflesso di luce che traspare dalle finestre; mentre i tedeschi si sono arrischiati a scalfire qua e là porzioni di intonaco bianco per lasciar vedere i sottostanti mattoncini rossi delle pareti. Paragonati alla potenza espressiva delle opere di Kiefer e Clavé questi appaiono proprio piccoli giochetti da anni Sessanta o, se si preferisce, occasioni sprecate per offrire al pubblico qualcosa di realmente significativo.

Veniamo ora a parlare delle due mostre citate in precedenza. Quella presso Palazzo Franchetti Antoni Clavé. L’esprit du guerrier, che rimarrà aperta fino al 23 ottobre è innanzi tutto un omaggio postumo a Franco Calarota, Presidente di Art Capital Partners, che questa esposizione ha fortemente voluto ma che è improvvisamente venuto a mancare un mese prima della sua inaugurazione.

Si tratta di una iniziativa che al di là del suo indubbio valore artistico ha anche, in questi tempi bui, un forte valore etico e politico perché dedicata ad un artista catalano che ha fatto dell’antifascismo e dell’antirazzismo una delle sue principali caratteristiche esistenziali.

Nato a Barcellona nel 1913 da una famiglia di modeste condizioni economiche, Clavé riceve presto una formazione artigianale ed apprende sia la tecnica della pittura su muro che quella dell’incisione e della stampa. Nel 1937 si arruola nell’esercito catalano che si oppone a Francisco Franco e l’anno successivo, dopo la caduta di Barcellona, ripara in Francia, dove viene inizialmente internato a Prats de Molló, presso Perpignano. Presto liberato, raggiunge Parigi, dove stringe amicizia con Pablo Picasso e con altri esuli spagnoli e dove inizia la sua lunga carriera, ricca di riconoscimenti già a partire dai primi anni Cinquanta, fino alla morte che lo coglie novantaduenne a Saint Tropez nel 2005.

Nato a Barcellona nel 1913 da una famiglia di modeste condizioni economiche, Clavé riceve presto una formazione artigianale ed apprende sia la tecnica della pittura su muro che quella dell’incisione e della stampa. Nel 1937 si arruola nell’esercito catalano che si oppone a Francisco Franco e l’anno successivo, dopo la caduta di Barcellona, ripara in Francia, dove viene inizialmente internato a Prats de Molló, presso Perpignano. Presto liberato, raggiunge Parigi, dove stringe amicizia con Pablo Picasso e con altri esuli spagnoli e dove inizia la sua lunga carriera, ricca di riconoscimenti già a partire dai primi anni Cinquanta, fino alla morte che lo coglie novantaduenne a Saint Tropez nel 2005.

Come osserva Sitor Senghor, nel saggio di apertura del Catalogo:

«Sans le savoir, mais avec l’intuition certaine et l’œil qui voit derrière l’image, Francesc Català Roca révèle la véritable nature de son compatriote catalan, en 1964, dans son atelier parisien (foto 1). Sans le savoir, et instinctivement, il nous livre un Clavé serein devant un assemblage que les initiés ne trouveraient pas si hétéroclite qu’il en a l’air: un cheval en bois d’un manège enfantin, une icône représentant le combat de Sant Jordi (saint patron de la Catalogne) contre le dragon et surtout, dominant la scène, deux grands masques de fêtes du Burkina Faso, l’un Gurunsi, l’autre Bobo, tous deux dansant pour commémorer la fin de prospères récoltes. Sans le savoir, Català Roca contextualise Antoni Clavé dans un univers de chasseurs-cavaliers-guerriers ouest africains, donnant ainsi une autre dimension à l’attachement du peintre-sculpteur aux Rois et Guerriers qui ont grandement contribué à sa notoriété».

A me ha colpito però ancor di più l’accostamento di queste maschere all’icona di San Jordi, il protettore della Catalogna, perché è proprio questa commistione a svelare l’intima natura del nostro artista. Conosco molto bene Barcellona, una città che amo particolarmente e nella quale, dal lungomare alla Rambla, dai palazzi di Antoni Gaudì al Barrio Chino frequentato dal mitico investigatore Pepe Carvalho creato da Manuel Vázquez Montalbán, si percepisce una fiera natura ribelle ed indipendente difficile da descrivere a parole ma che può far comprendere quanto i catalani debbano aver sofferto sotto il regime di Francisco Franco.

Ed io credo proprio che confrontandosi con i fieri eroi guerrieri dell’Africa Occidentale Clavé abbia voluto in qualche modo ripercorrere il suo esilio quarantennale e si sia immedesimato in questi popoli nomadi che ha poi trascritto e reinterpretato sulle tele senza il minimo senso di superiorità che noi europei, anche senza volerlo, riserviamo spesso verso gli abitanti del cosiddetto terzo mondo. Ed è per questa ragione che Clavé è molto apprezzato in Africa tanto che questa mostra, dopo Venezia, si trasferirà ad Abidjan.

«Digne de la caste de chasseurs-soldats – osserva ancora Senghor – Clavé détourne couleurs et matières, les enrichit de son imagination poétique, en fait sa langue propre qui nous surprend et nous séduit. Composant géométriquement une œuvre personnelle et originale, il fait fi, somme toute, des conventions des modernes, à l’image d’un Ahmadou Kourouma (Kourouma signifie guerrier en malinke) qui confiait:

«Puisque nous, Africains, il nous faut faire notre demeure dans le français, nous faisons des efforts pour africaniser le français, nous faire une chambre où nous serons chez nous dans la grande maison qu’est la langue de Molière».

Anche se temo che siano stati alla fine i francesi a “francesizzare”, con esiti nefasti gli africani. Ma questo, lo ripeto, non è proprio il caso di Clavé.

Passando all’analisi delle opere, iniziamo da Guerrier noir del 1958 un olio su tela dal fondo argentato con al centro un guerriero nero, stilizzato e post cubista, che regge una lancia di quel rosso inimitabile che rimarrà uno dei segni distintivi del nostro artista, insieme ad un piccolo trapezio azzurro anch’esso sorta di firma inequivocabile.

Le figure si sdoppiano e complicano nel Grand Guerrier del 1960, dove il simbolo del guerriero si interseca con quello della croce ed ancora il rosso spicca sui toni lividi dello sfondo. Dello stesso anno è un piccolo bronzo Forme n° 5, dove più che all’arte africana Clavé sembra ispirarsi a quella barbarica, a dimostrazione della natura ambivalente della sua ispirazione. Sempre del 1960, un anno particolarmente creativo, è un altro Grand Guerrier dove Antoni inizia ad usare quella tecnica dell’olio e collage su stoffa che diverrà una delle sue caratteristiche e che all’ultima biennale si è voluto spacciare per chissà quale novità di alcune artiste dei giorni nostri. Clavé qui graffia la superficie dalla quale sembrano scaturire riflessi di oro e argento e ricompare quel piccolo trapezio di uno splendido azzurro percepibile anche in lontananza.

La mostra prosegue con tutta una serie di piccoli bronzi, legni e tabernacoli dipinti che mostrano l’abilità anche artigianale e fabbrile del nostro artista, che a partire dal 1965 si cimenta sempre più esclusivamente nell’assemblaggio di tappezzerie usate come fossero colori ad olio e dove l’equilibrio cromatico e disegnativo è raggiunto pur nell’apparente complicazione delle forme e dei segni, che trovano alfine una loro precisa ricomposizione ed un loro ordine nel caos primordiale che li ha generati, come in Roy de copas. Tra queste opere spiccano ancora l’ennesimo Grand Guerrier del 1967, tutto giocato sui toni del rosso e del rosa ed il bellissimo Don Servando et l’autre, olio e collage su tela del 1974.

Sono lavori, man mano che ci si avvicina agli anni ’80, dove i riferimenti ai temi africani scompaiono quasi del tutto in favore di una pura astrazione, con effetti quasi lunari di grande fascino poetico, come l’enorme Drôle de Guerrier, uno splendido dialogo di rossi e di azzurri.

Nella coeva scultura Clavé semplifica e geometrizza sempre di più le forme, fino al suo famoso (ironico ed irriverente) omaggio all’amico e mentore Picasso A Don Pablo, legno, cartone spago e chiodi (foto5). In definitiva, ancor più di Antoni Tàpies, l’altro grande protagonista della pittura catalana del XX secolo, Clavé ha saputo sviluppare una ricerca a 360 gradi, dove i riferimenti all’arte barbarica, alle icone ed ai retablos iberici si saldano con le testimonianze più stimolanti dell’arte e della mitologia dell’Africa occidentale; e figurazione ed astrazione, tradizione e sperimentazione si uniscono, insieme ad una continua ricerca di nuove tecniche esecutive, in una produzione di grande fascino e rigore morale.

Venendo all’immensa performance di Anselm Kiefer in palazzo Ducale (fino al 23 ottobre) devo innanzi tutto complimentarmi con la Direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia Gabriella Belli per questa straordinaria iniziativa e per l’assoluta libertà concessa ad un artista contemporaneo di reinterpretare nel modo a lui più congeniale un importante contenitore storico piegandolo alla sua visione poetica, libertà che in questi tempi di censura che sembrano pervadere sempre di più anche l’Italia, va ancor più apprezzata. Osserva proprio la Belli:

«Esistono luoghi dove la storia si satura a tal punto da apparire come una premonizione o una profezia. Questo è accaduto a noi, quando nell’estate del 2019 attraversando Palazzo Ducale decidemmo, o meglio sentimmo, che la sala giusta per accogliere il lavoro di Anselm Kiefer sarebbe stata la sala dello Scrutinio. Sapevamo che la densità di immagini che questo spazio conserva, delle quali noi possiamo solo ammirare la parte che affiora alla superficie, esito di quel “restauro” degli anni ottanta e Novanta del Cinquecento, che ha coperto con le nuove pitture di Tintoretto, Palma il Giovane, Andrea Vicentino e altri i dipinti bruciati nell’incendio del 1577, strati e strati di materia sottostante, ma anche brandelli di tele combuste di cui si è persa la memoria, avrebbe accolto come una nuova epifania l’opera di un artista invitato a dare forma a una libera narrazione da ubicarsi, seppure temporaneamente, nel prosieguo della storia del palazzo»

A sua volta Kiefer in una lettera indirizzata proprio alla Belli, dopo aver affermato di aver tratto ispirazione per il suo lavoro dal Faust II di Goethe scrive:

«Proprio come Venezia, la sua architettura è un’interazione tra Oriente e Occidente, anche la scena di Elena nel Faust II è la sintesi di culture molto diverse tra loro, ossia lo spirito romantico del Nord e il mondo classico greco…D’altronde, era così bello passeggiare nella Venezia vuota, durante il lockdown. Venezia abusata dal turismo di massa era d’improvviso inviolata, così come Elena, oltraggiata da moltissimi uomini, diventa un’idea pura quando incontra Faust, una nuvola su cui Faust fluttua lieve. Proprio come Faust evocava Elena, ora devo evocare Venezia con i miei quadri. In cosa mi sono impelagato?».

Quindi Kiefer, continuando nella sua lettera evoca Andrea Emo e la frase che ha scelto come titolo per la sua mostra: Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce.

Dico subito, a scanso di equivoci che, per la mia formazione culturale e le mie convinzioni etico-politiche, non posso condividere l’entusiasmo per le rimasticature idealistico-nichiliste di Andrea Emo, un pensatore estremamente schivo che tra l’altro in vita non ha mai voluto pubblicare i suoi scritti e che forse sarebbe il primo a non essere d’accordo con l’uso che oggi si tende a fare della sua opera. Così come non condivido la frase di Emo appena citata e che dà, appunto, il titolo alla mostra. I roghi di libri (o di quadri), da chiunque provengano e verso chiunque vengano indirizzati sono comunque una tragedia, anche perché dopo i libri ed i quadri tocca quasi sempre agli esseri umani e questo vale tanto più nei giorni di guerra che stiamo nostro malgrado rivivendo.

Ma come commentare poi quest’altra frase di Emo posta all’inizio del saggio in Catalogo di Massimo Donà:

«Non si è mai saputo cosa sia realmente l’arte, la poesia, e non lo si saprà mai. Ciò non di meno, anzi appunto per questo, vi sono sempre stati e forse vi saranno sempre degli artisti che, appunto sono artisti in quanto non sanno cosa sia l’arte. Se, per assurda ipotesi, un giorno si venisse a sapere cosa sia l’arte, si pervenisse a spiegarla e definirla, essa perirebbe irrimediabilmente».

Siamo addirittura alla ritrita teorizzazione dell’ineffabilità ed inspiegabilità dell’opera d’arte, che tanti danni ha provocato e continua a provocare all’estetica contemporanea e che nasce del resto da un equivoco di fondo: l’arte non deve affatto essere spiegata, piuttosto è lei che deve spiegare il mondo circostante, aiutare ad interpretare e tutelare il passato per poter comprendere il presente e tramandarlo alle generazioni future. Ma tutto questo sarebbe impossibile se le opere d’arte fossero quei brandelli di un nulla alla deriva di cui parla Emo e che Kiefer sembra riecheggiare in certe sue affermazioni, che a me paiono alla fine molto meno coincidenti col pensiero di fondo di Emo di quanto lo stesso artista vorrebbe far credere.

In definitiva quello di palazzo Ducale è un immenso capolavoro non grazie ad Emo ma non ostante Emo, così come Kiefer è per me il più grande pittore vivente non ostante il Kiefer filosofo e non grazie ad esso, perché la sua è una pittura intrisa di etica e di storia, non certo di nichilismo. Del resto già essere dei pittori al giorno d’oggi e soprattutto riuscire a fare ancora della buona pittura è un’impresa eroica, come dimostrano i tanti (troppi) brutti quadri che hanno invaso la 59° Biennale e di cui parlerò nel mio prossimo articolo, per cui non è opportuno cercare di essere anche qualcosa d’altro. Certo Botticelli aiuta a comprendere il neoplatonismo come e più di Marsilio Ficino e lo stesso fa Michelangelo per le teorie valdesiane, ma lo fanno da artisti e non da filosofi o teologi. E naturalmente anche i dipinti di Kiefer sono pieni di riferimenti filosofici e letterari, ma sono quelli di Goethe, dei romantici tedeschi e prima ancora della cultura ermetico-alchemica del Rinascimento piuttosto che quelli di un idealismo post crociano ormai bocciato dalla storia.

Ma soprattutto sono pieni di riferimenti ai pittori veneziani del ‘500, molto opportunamente evocati nel saggio di Jean de Loisy: il cielo alchemico squarciato da un fulmine della cosiddetta Tempesta di Giorgione; il bellissimo Martirio di san Lorenzo di Tiziano nella chiesa veneziana dei Gesuiti, anch’esso dominato da un cielo plumbeo intriso da bagliori lunari; ma soprattutto nel rivoluzionario e quasi surrealista Messa in salvo del corpo di san Marco del Tintoretto ora all’Accademia e più ancora in tutti i suoi capolavori tardi della Scuola di san Rocco, vero corpo a corpo tra il pittore ed i teleri ricoperti con furia titanica ed anticipatrice dell’action painting novecentesca.

Entrando nell’immensa sala dello Scrutinio ognuno può muoversi liberamente e ricostruirsi un proprio personale percorso che rievoca sì Venezia e la sua storia, ma anche l’olocausto, le distruzioni della seconda guerra mondiale, ere geologiche scomparse, catastrofi nucleari sempre incombenti ma anche soli improvvisi che emergono dalla nebbia ed alludono alla conquista alchemica dell’oro filosofale, fino alla scala di Giobbe che sembra innalzarci verso un paradiso perduto.

Ed anche analizzando i materiali con cui Kiefer ha costruito il suo viaggio poetico: emulsione, olio, acrilico, gommalacca, foglia d’oro, piombo, filo metallico, tessuto, terra e paglia su tela ci si rende conto di come si sia in presenza di un vero e proprio percorso alchemico teso a tramutare la terra in oro (naturalmente l’oro dei filosofi), passando dal buio di una notte glaciale appena solcata da ghiacci azzurrini (nigredo) al vortice bianco e spiraliforme che si alza di una terra arsa e bruciata (albedo), fino al coronamento del cielo dorato su cui si innalza la scala che dovrà portarci al coronamento finale dell’opus (rubedo), ribadito dalla bandiera giallo-arancione su cui campeggia il leone di San Marco.

Latte dei sogni o incubi del lattaio?

Questa 59° edizione della Biennale di Venezia curata da Cecilia Alemani è senza dubbio la più respingente e la meno convincente tra quelle da me viste nella mia ormai (ahimé) non breve esistenza. Evito di ironizzare anch’io, per amor di patria, sul titolo Il latte dei sogni, quanto meno ostico per un intollerante al lattosio e del quale “Il latte alle ginocchia” è stata la parodia più diffusa e scontata e vengo subito a quelle che secondo la curatrice sarebbero le caratteristiche più innovative e pregnanti dell’esposizione: la prevalenza delle donne (80% contro 20%) sugli uomini; il ritorno alla pittura ed al figurativo e la filosofia trans-storica (questa mi mancava) e post umana che è alla base dell’esposizione stessa.

Quanto al primo punto è evidente come la distinzione maschi/femmine dimostri un modo di pensare ormai ottocentesco, visto che piuttosto si dovrebbe parlare ad essere precisi, di eterosessuali, omosessuali, bisessuali, asessuali, transessuali, transgender, e via dicendo, anzi sarebbe meglio non addentrarsi per nulla in queste distinzioni, comunque le si voglia intendere, sessuofobe e sessiste, perché discriminare gli uomini è comunque sbagliato tanto quanto discriminare le donne, e non vale la giustificazione che siccome gli uomini per decenni hanno costituito il 90% per cento delle presenze tra gli artisti invitati adesso è giusto cancellarli dalla storia dell’arte.

Pur essendo uomo (e so che la cosa farà inorridire l’Alemani) sono da tempi non sospetti sostenitore, anche nei miei scritti, del fatto che ormai l’arte è prevalentemente “femmina”, come ho scritto nel 2019 recensendo la penultima Biennale che a me è piaciuta molto: «Mai come quest’anno la presenza femminile, non con le belle e vuote parole, ma con concrete proposte espositive, è stata valorizzata. Si è così confermato un dato ormai incontrovertibile, e cioè che le donne artiste non solo hanno raggiunto, ma spesso superato, per qualità, coraggio, scelte innovative ed anche semplicemente per numero di esponenti, i loro colleghi maschi, come confermano le Accademie di Belle Arti di tutto il mondo dove le studentesse sono molto più numerose degli studenti».

A riprova di ciò citavo alcune artiste, Zanele Muholi, Njideka Akunykili Crosby, Julie Mehretu, Martine Gutierrez, Ad Minoliti, Teresa Mergolles, Zhanna Kadyrova, Felicia Ansah, Yin Xiuzhen cui, per forza espressiva e capacità inventiva possono affiancarsi poche delle artiste scelte per l’ultima edizione; mentre tra gli artisti maschi recensivo solo Michael Armitage, Henry Taylor e Andrea Lolis, con una percentuale femmine maschi di 9 a 3 che sfiora quella sbandierata dalla Alemani (anche se alcune delle artiste prima citate sono dichiaratamente transgender).

Ma il ridicolo lo si è raggiunto nei premi alla carriera ed al migliore artista: quest’ultimo è andato alla statunitense Simone Leigh (foto2), i primi due a Katharina Fritch e Cecilia Vicuña, personalità a mio parere di una certa qualità ma non eccelse e meno che mai le migliori; naturalmente però tutte e tre donne, mentre gli uomini devono espiare le colpe che si trascinano dai tempi di Adamo e che in questa Biennale hanno trovato finalmente la giusta espiazione.

Venendo al tema del ritorno alla pittura, esso non è assolutamente una novità alemaniana ed era già stato praticato nella Biennale del ’19, come sottolineavo nello scritto appena citato:

«Innanzi tutto si è infatti registrato un significativo ritorno a quella che, piaccia o meno e non ostante tutte le profezie sulla sua presunta “morte”, è stata la prima e per almeno un millennio la principale espressione artistica umana, cioè la pittura, che nelle ultime esposizioni era stata umiliata ed evitata come una lebbrosa. Infatti, senza nulla togliere alle altre tecniche, dalla scultura alle istallazioni, dalla fotografia alla video art, dai corto e lungometraggi alle performances, del resto anche in questa edizione ampiamente rappresentate, escludere o quasi la pittura dalla principale rassegna mondiale d’arte contemporanea mi è sempre parso un gravissimo errore cui Rugoff finalmente pone rimedio».

In realtà, però, c’è pittura e pittura e figurazione e figurazione e quella presentata a Venezia, ovviamente con le dovute eccezioni che confermano la regola, non mi sembra della qualità più eccelsa. Anzi girando per i padiglioni centrali dei Giardini e dell’Arsenale mi è tornata alla mente una battuta di un mio amico celebre storico dell’arte insieme al quale eravamo stati a cena nella casa di uno dei più apprezzati pittori figurativi di qualche decennio fa e che era naturalmente tappezzata dei suoi quadri; uscendo dall’abitazione il mio amico ha profferito scherzando: «bella casa, peccato i quadri». Ed oggi, parafrasandola, mi verrebbe da scrivere: bei padiglioni, peccato i quadri.

Quanto al terzo punto citato in precedenza, con la fine delle ideologie e la morte purtroppo ormai acclarata della filosofia sono emerse da tempo teorie che intendono mascherare il nulla con i termini di post e trans che proliferano in tanti libri più delle mele in Val di Non. Ecco allora il post-moderno, il post-umano (celebrato in un suo saggio in Catalogo anche da Rosi Braidotti), il trans-storico, l’ibridismo e chi più ne ha più ne metta, termini e concetti che a me francamente fanno venire l’orticaria, perché credo nelle ideologie e nella storia e quindi sono l’esatto contrario di quello che la Alemani e la Braidotti considerano un pensatore moderno. Eppure è indubitabile che non esiste ancora (e non esisterà mai) una macchina capace di creare se stessa senza l’apporto umano e qualora questo dovesse accadere segnerebbe la fine della nostra specie. Quindi l’ibridismo uomo-macchina può andar bene per un film di fantascienza e non per una seria speculazione storico scientifica ed il mondo prospettato (spero non vagheggiato) dalla curatrice, quello dominato da un mostruoso mélange di umani e di macchine mi sembra corrispondere ad un incubo più che ad un sogno, con o senza latte.

Venendo ora a considerazioni più prosaiche e tecnico stilistiche, due mi sono apparse le principali lacune di molte delle opere scelte: la scarsa originalità, anche da parte degli artisti del così detto, con orribile termine razzista, “terzo mondo”, che si limitano ad imitare, male, la produzione europea di quaranta e cinquanta anni prima; e la pochezza della materia pittorica e del virtuosismo esecutivo che a volte sfiora proprio il dilettantismo. Va bene poi con l’originalità e la novità a tutti i costi, ma tutto ha un limite; mi è capitato in questi giorni tra le mani il Catalogo della Biennale del 2013, che non considero nemmeno tra le migliori tra quelle che ho visto, eppure in quell’edizione, accanto a novità e scelte non entusiasmanti (inevitabili comunque in una manifestazione ecumenica di questo tipo) vi erano, tanto per citarne alcuni, Baselitz, Twombly, Fontana, Clemente, Cucchi, Vedova, Kounellis, Festa, Lo Savio, Schifano, Vettor Pisani che in effetti la Alemani nemmeno avrebbe preso in considerazione perché tutti maschi, a dimostrazione della follia di certe scelte aprioristiche. Così come trovo umiliante per l’Italia il numero straordinariamente esiguo di artisti del nostro paese presente nell’ultima rassegna, forse perché debbono pagare anch’essi il fatto che Cristoforo Colombo, ormai assurto a simbolo del razzismo e dello schiavismo, era un italiano o forse più semplicemente per il nostro ridicolo provincialismo.

Ma ecco, per non rimanere nel generico, qualche esempio concreto della lacunosità di certe scelte: Shuvinai Ashona e Miriam Chan, quasi copie sbiadite della Transavanguardia; Christina Quarles, in cui l’ibridismo donna-macchina assume toni semplicemente sgradevoli; così come lo sono gli insetti giganti di Jana Euler, o le figure inquietanti di Ovartaci, una Dorothea Tanning a scoppio ritardato; ed a scoppio ritardato è anche l’action painting di Jadé Fadojutimi; ma che dire poi delle mortuarie bambole-fantocci di Sidsel MeinecheHansen o dei mostruosi pesci robot di Cosima von Bonin? Passando all’Arsenale non sono riuscito a cogliere l’artisticità delle elementari e sgraziate grafiti su carta di Elena Paulino; così come non basta mettere le figure a testa in giù come ha fatto Roberto Gil de Montes (ma la Alemani si è accorta che è un uomo?) per sembrare Baselitz; e sono respingenti più che provocatori l’installazione di Emma Talbot, i disegni di Sandra Vazquez de la Hora o i dipinti e le foto di Louise Bonnet, e potrei continuare ancora a lungo. Nell’insieme comunque, contrariamente alle intenzioni della curatrice, ho trovato in questa edizione poca Africa e poca Asia e di poca qualità, per cui mi sono apparsi molto più artistici alla vista e godibili al palato, nonché autentica fusion di Oriente e Occidente, i piatti che ho gustato da Zanze XVI a Santa Croce.

Naturalmente vi sono anche delle cose di questa Biennale che ho apprezzato, ma sono quasi tutte racchiuse nelle cosiddette “capsule tematiche” o “trans-storiche” e ci risiamo coi trans, che la Alemani ha disseminato nei due Padiglioni; cito per tutte l’ampio spazio, quasi una monografica, dedicato alla forza visionaria di Paula Rego, l’intera sezione denominata “Le produttrici di cyborg”, con gli splendidi ed avanguardistici costumi di Marie Vassilieff; o ancora lo spazio concesso a Carla Accardi, Jacqueline Humphries, Vera Molnar, Sonia Delaunay: ma sono solo gocce nel mare di inutili provocazioni di cui questa Biennale è sostanzialmente composta.

Venendo ai padiglioni nazionali, non condivido assolutamente il Leone d’oro a quello inglese che secondo la scheda in Catalogo sarebbe un

«segno della vitalità del gioco collaborativo e delle risposte intuitive come percorsi verso nuove possibilità, entrambi principi centrali della pratica artistica della Boyce»

ma che a me è sembrato piuttosto un lungo e noiosissimo video sovrastato da una musica ad alto volume che risultava a lungo andare piuttosto fastidiosa. Il premio, a mio avviso, sarebbe dovuto andare per distacco al padiglione belga con The nature of the game di Francis Alÿs, pittore, fotografo, documentarista ed etnografo di rara sensibilità e potenza creativa,

che unisce una serie di splendidi video dedicati ai giochi dei bambini in tutti gli angoli del mondo ad una serie di dipinti e disegni di piccole dimensioni che mostrano invece la crudele realtà dei “grandi” negli stessi angoli del pianeta: ecco allora “calcio proibito” in una Mosul da poco liberata dall’Isis dove un gruppo di ragazzini gioca a calcio senza pallone, o un altro bambino, nella Repubblica democratica del Congo che si rotola dentro un enorme pneumatico da una montagna di rifiuti; e ancora dei bimbi belgi che improvvisano una gara di velocità tra lumache; mentre nei dipinti e nei disegni, allo stadio di appunti di lavoro, appaiono automobili dilaniate da bombe in medio oriente, un Pierrot davanti ad una Kabul spettrale, una donna in burka con la sua bambina, soldati davanti ad un filo spinato e tanto altro ancora.

Almeno una menzione avrebbero meritato il padiglione israeliano di Ilit Azoulay, frutto di un virtuosismo tecnico sorprendente, che rimescola opere ed immagini provenienti dalle più diverse aree culturali e che, come si osserva nel Catalogo

«Apre nuovi percorsi in un Medioriente che si immagina non patriarcale, transregionale, interconnesso, in cui le identità sono liquide, che accoglie le ambivalenze e apprezza le complessità»;

quello libanese, con una enorme installazione di Ayman Baalbaki, che rievoca apocalittici graffiti metropolitani ed un coinvolgente video di Danielle Arbid in cui una donna gira in macchina per Beirut alla vana e disperata ricerca di denaro, quasi metafora del Libano attuale, che da punto di incontro di culture diverse, quale mi era apparso ancora nel 2010 durante una mia visita, sembra precipitato in una conflittualità senza uscita.

Per far contenta la Alemani voglio ora citare due artiste donne di grande talento protagoniste dei rispettivi padiglioni: la albanese Lumturi Blloshimi, che ha saputo mantenersi aggiornata alle migliori espressioni dell’arte europea e italiana contemporanee pur trascorrendo metà della sua vita sotto il famigerato regime di Enver Hoxha; e la venezuelana Palmira Correa, giocosamente naïve, e che, finalmente, sa coniugare tradizione europea e cultura popolare del suo paese in una serie di opere multicolori, popolatissime di figure, case, alberi come di cuccagna e ricche di una intima e serena religiosità che bilancia il culto della Vergine Maria con quello della grande Dea Madre. Per concludere, due parole finali sul padiglione italiano, curato da Eugenio Viola ed affidato interamente a Gian Maria Tosatti, dal pomposo e ambizioso titolo “Storia della notte e destino delle comete”.

Ebbene, a mio avviso, non basta riempire un enorme stanzone con vecchie macchine da cucire e quello immediatamente successivo, buissimo, di lucine intermittenti che dovrebbero essere delle lucciole in un cielo stellato, per creare un’opera d’arte dove, secondo l’immaginifico curatore, “l’immaginario si ribalta in una vera e propria epifania, visionaria e catartica” o più modestamente, secondo me, si vogliono riproporre come nuovi stilemi propri dell’arte povera degli anni Sessanta e Settanta.

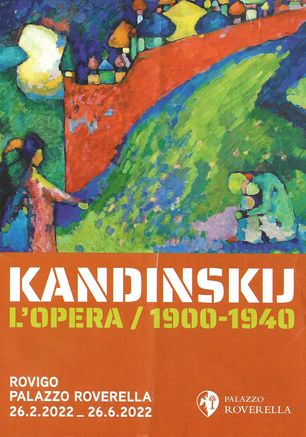

Kandinskij a Rovigo

Grazie alla splendida mostra Kandinskij. L’opera/1900-1940, che rimarrà aperta presso il Palazzo Roverella di Rovigo fino al 26 giugno ed è stata curata (così come il Catalogo di Silvana editoriale) da Paolo Bompagni ed Eugenja Petrova, il capoluogo rodigino può ben vantarsi di reggere il confronto con la vicina Venezia e di qualificarsi temporaneamente come uno dei principali centri espositivi d’Italia. Ed il merito è ancora maggiore se si pensa che questa esposizione è dedicata ad uno dei più grandi artisti russi del Novecento e con opere provenienti in gran parte dai musei di quella sconfinata nazione: con l’assurda aria censoria che si respira in giro nei confronti di tutto quello che richiama la Russia questo non è un dettaglio da poco.

Grazie alla splendida mostra Kandinskij. L’opera/1900-1940, che rimarrà aperta presso il Palazzo Roverella di Rovigo fino al 26 giugno ed è stata curata (così come il Catalogo di Silvana editoriale) da Paolo Bompagni ed Eugenja Petrova, il capoluogo rodigino può ben vantarsi di reggere il confronto con la vicina Venezia e di qualificarsi temporaneamente come uno dei principali centri espositivi d’Italia. Ed il merito è ancora maggiore se si pensa che questa esposizione è dedicata ad uno dei più grandi artisti russi del Novecento e con opere provenienti in gran parte dai musei di quella sconfinata nazione: con l’assurda aria censoria che si respira in giro nei confronti di tutto quello che richiama la Russia questo non è un dettaglio da poco.

Non è forse vero che di questo clima è già stato vittima illustre Piotr Ilič Tchaikovsky, forse ritenuto amico di Putin (benché noto omosessuale) perché autore di una Sinfonia chiamata “Piccola Russia”? e continuando di questo passo toccherà presto a Nikolai Rimsky Korsakov, per la sua ouverture sinfonica “La grande pasqua russa”, per non parlare di Dmitri Schostakovič, che benché più volte in procinto di finire nei lager staliniani è pur sempre l’autore della sinfonia “Leningrado”, in cui sicuramente prevedeva, pur senza rendersene conto, i futuri trionfi putiniani.

Venendo alla letteratura, già qualcuno ha provato a prendersela nientedimeno che con Dostoevskij e forse presto toccherà a Puškin o Lermontov, ma non certo a Gogol, perché nato in Ucraina nonché critico della società russa del suo tempo. Rimanendo poi nel campo delle arti visive e continuando di questo passo mi aspetto che l’unico pittore che potremo ammirare ancora nei musei occidentali sarà Malevič, anche lui nato in Ucraina.

Inoltre, non credo che l’impedire di cantare nei principali teatri lirici del mondo ad Anna Netrebko, il più grande soprano dai tempi di Maria Callas, possa contribuire alla sacrosanta causa di questo popolo ingiustamente invaso dalla follia putiniana; così come comprendo poco l’ostracismo verso il principale direttore d’orchestra russo, Valery Gergiev, perché “amico di Putin”. Applicando lo stesso metro di giudizio nell’immediato dopoguerra si sarebbero dovuti censurare Wilhelm Furtwängler ed Herbert von Karajan, perché avevano continuato a dirigere ed avere successo sotto il regime nazista, privando così la musica della seconda metà del Novecento di due dei suoi maggiori interpreti. E che dire allora di Roberto Rossellini, amico personale del figlio del duce Vittorio ed autore di una “trilogia della guerra fascista” con La nave bianca del 1941, Un pilota ritorna del 1942 e L’uomo dalla croce del 1943, solo pochi mesi prima di diventare un simbolo della Resistenza con Roma città aperta. Anche in questo caso avremmo privato la filmografia europea di alcuni dei suoi massimi capolavori.

Ma quello che più mi preoccupa è che questa smania censoria si stia pericolosamente estendendo per onde concentriche sempre più larghe finendo per colpire anche coloro che semplicemente non condividono questa orribile retorica post dannunziana della bellezza della guerra a tutti i costi, per cui essere pacifisti e rifiutare l’idea che il massacro del popolo ucraino debba continuare all’infinito significa essere traditori dell’Occidente ed amici di Putin, papa Francesco compreso.

Torniamo ora alla mostra di Palazzo Roverella, che partendo dalla figura di Kandinskij ricostruisce un’intera epoca e spiega in modo plastico e non solo teorico l’epocale rivoluzione artistica collegata alla nascita dell’astrattismo. E’ noto come il Nostro si sia dedicato a tempo pieno alla pittura solo in età ormai adulta, intorno ai trent’anni, ed è per questo che non possiamo non rimanere stupiti dalla straordinarie doti tecniche e coloristiche che traspaiono fin dai suoi primi capolavori, in cui le intime radici culturali ed etnografiche della Russia profonda sono tradotte plasticamente attraverso uno stile che dimostra comunque la perfetta conoscenza della contemporanea pittura francese e tedesca post impressionista.

Penso alla bellissima Chiesa russa del 1901-03, con quel campanile rosso che si riflette in uno specchio d’acqua sottostante, o alla processione immortalata in Domenica (Vecchia russa) del 1904, già resa con corpose pennellate quasi divisioniste che si dispiegano armoniosamente sulla tela, mentre in Murnau. Paesaggio estivo del 1909 le campiture si fanno più larghe e le macchie cromatiche assumono sempre di più tonalità quasi astratte ed in Paesaggio invernale si colorano di delicati toni di malva. E’ questo il periodo in cui Vassilj si trasferisce a Murnau, in Baviera e si lega sentimentalmente a Gabriele Münter, anche lei pittrice espressionista di grande qualità e sensibilità poetica.

Nel dicembre del 1911 Kandinskij dà alle stampe il fondamentale Dello spirituale nell’arte, considerato una sorta di manifesto della nascita dell’astrattismo, anche se in realtà il pittore non ha ancora rotto definitivamente i ponti con la figurazione, come dimostrano Il cavaliere o San Giorgio. Sempre nel dicembre del 1911 presso la galleria Thannhauser di Monaco si apre la mostra del gruppo Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) fondato dallo stesso Kandinskij e da Franz Marc, e di cui avrebbero fatto parte anche Paul Klee, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Gabriele Münter, August Macke; dico avrebbero, perché la seconda moglie di Vassilj, Nina, in una rara intervista concessa alla televisione tedesca e proiettata in mostra sostiene invece che il gruppo era formato solo dai due fondatori e che gli altri artisti (di cui la mostra presenta comunque importanti opere) sarebbero stati solo dei comprimari.

Il 1911 è però anche la data di quello che viene considerato il primo quadro interamente “astratto” (che l’autore chiama “non oggettivo”) della storia dell’arte occidentale, Nel cerchio, ora al Centre Pompidou di Parigi, dove forme rotondeggianti e segni graffianti si muovono liberamente entro un cerchio che ricopre quasi per intero la superficie della tela; eppure l’apparente caos possiede una sua intima armonia che non è più solo visiva ma anche spirituale. In una lettera a Shönberg K. sostiene che nella pittura contemporanea vi sia una profonda spinta verso una visione costruttiva che egli intende superare attraverso la scoperta di una nuova armonia da non ricercarsi nelle composizioni geometriche ma al contrario in una visione anti geometrica ed antilogica, in altre parole spirituale.

Pur essendo uno dei pittori che maggiormente ha voluto spiegare attraverso gli scritti la sua opera, Kandinskij è comunque convinto che in arte la teoria non precede mai la pratica, né la comanda, piuttosto ne è la logica conseguenza. In ogni caso la sua produzione artistica di questo periodo sarebbe poco comprensibile se non la si inserisse nell’ambito di una polemica implicita contro l’evoluzione (Kandinskij forse la considerava la deriva) in senso post cubista che aveva pervaso l’Espressionismo tedesco e russo in questi anni e da cui non era immune lo stesso Franz Marc. E le sue forme serpentinate e spiraliformi che fluttuano liberamente nello spazio, anche quando mantengono, come in Diluvio del 1912, qualche barlume di figura umana, rispondono proprio a questa esigenza spirituale, direi armonica anche nel senso musicale del termine, di cui il Nostro artista è, quasi disperatamente, alla ricerca.

E’ questo un periodo assai ben documentato nella mostra, attraverso capolavori come Ovale bianco o Due ovali entrambi del 1919, vera esplosione di frammenti visivi che ribaltano ogni tradizione spaziale precedente: non vi sono più sopra sotto, destra sinistra, avanti dietro ma solo un groviglio multicolore che è come se cercasse una sua ricomposizione al di fuori della tela, nell’animo e nella mente di ogni singolo spettatore. Come osserva Giulio Carlo Argan:

«La forma è la forma della nostra finitezza, che ci permette bensì di rappresentarci l’infinito senza fornirgli limiti convenzionali (caso della geometria euclidea e della prospettiva), ma riconoscendone l’illimitata divisibilità, cioè ammettendo che dalla materia originaria e compatta possano staccarsi degli oggetti e assumere una forma propria: suoni, forme, colori non sono elementi della realtà, che l’artista scelga e componga, ma nostri mezzi interiori, i simboli della nostra finitezza in cui veniamo delimitando o definendo la realtà infinita; perciò lo spazio immateriale o artistico che risulta da quella unità di finito e infinito, di coscienza e realtà, è nello stesso tempo lo spazio dell’apparenza o del fenomeno e della visione interna o della creazione ideale».

Vasilij nel frattempo (1914) è tornato a Mosca ed un ritorno alla tradizione figurativa russa si può ravvisare nelle sue pitture su vetro del 1918. Con l’affermarsi della rivoluzione bolscevica la presenza in patria dell’artista diviene sempre più problematica e così egli decide nel 1921 (forse appena in tempo) di tornare in Germania, prima a Berlino e poi a Weimar, dove insegna presso la Bauhaus fondata da Walter Gropius e dove ritrova tra gli altri Klee e L. Feininger, con cui fonda nel 1924, insieme a Jawlensky, il gruppo “Die blaue vier”. Nel frattempo la Bauhaus si sposta prima a Dessau dal ’25 al ’32 e poi a Berlino per un anno, prima della definitiva chiusura con l’avvento del regime nazista.

Sono anni che il Nostro definisce “freddi” ed in cui l’esperienza didattica affianca alla pari quella propriamente artistica, e dove le forme tendono a ricomporsi in una visione geometrica che non è però una negazione, ma solo uno sviluppo delle esperienze precedenti. Come scrive Will Grohmann:

«Invece che di forme si potrebbe parlare anche di figure le quali, come avviene in natura, obbediscono ad una legge strutturale di “necessità interiore”».

Tutte le esperienze precedenti troveranno poi la loro definitiva sintesi nell’ultimo periodo parigino, dal 1933 all’anno della morte avvenuta nel 1940, particolarmente creativo e si direbbe quasi giocoso e che ancora Grohmann così commenta:

«Come spesso avviene nell’età avanzata riemergono per K. ricordi della gioventù e del tempo di Mosca; nella loro ricchezza di colori non europea ma asiatica, nel ritmo di movimento appassionato, nella irrealtà sensitiva, i dipinti di questi ultimi anni si direbbero barocchi. Le loro strutture potrebbero indurre erroneamente a scorgervi degli oggetti determinati; ma si tratta piuttosto dell’inizio di una nuova mitologia della figura».

Il cerchio dunque si chiude, l’anima russa e quella franco-tedesca si ricompongono in un viaggio insieme espressivo e spirituale che questa mostra ricostruisce a perfezione. E come per miracolo, girando nelle varie sale, grazie anche all’accuratissima scelta delle opere messa in atto dai due curatori, noi siamo guidati da una sorta di filo rosso che ci testimonia come Kandinskij, dal primo all’ultimo dipinto, sia rimasto sostanzialmente lo stesso, pur nell’apparente continuo mutamento del suo stile

Viaggio nell’architettura liquida

Mentre assaporavo all’ottimo ristorante “Linea d’ombra” un eccellente crudo di mare e godevo di una spettacolare vista sulla laguna proprio di fronte al capolavoro palladiano di San Giorgio Maggiore, che rifletteva al tramonto la sua candida facciata sulla laguna, pensavo al fatto che se vi è un luogo dove il termine “architettura liquida” assume i suoi significati più profondi ed ineludibili è proprio Venezia, città “liquida” per sua natura eppure perenne e che ha fatto della fragilità, Kundera la chiamerebbe “insostenibile leggerezza” il suo vanto, la sua specificità e la sua forza.

Mi sembra dunque del tutto logico inserire proprio in questa mia breve raccolta di scritti dedicati alla Serenissima il bellissimo e monumentale volume Architettura e museologia liquida (Campisano editore), ideato da Stefano Colonna e da lui curato insieme ad Alba Maria Cavallari, Michela Ramadori, Lisa Simonetti.

Colonna, già mio allievo (sono stato il correlatore della sua tesi) ed ora carissimo amico, si qualifica ormai da anni non solo come raffinato studioso ma anche come infaticabile, solitario e mi si passi il termine, quasi eroico promotore di pregevoli iniziative culturali e che concepisce la sua professione di docente come una missione, dando anche l’opportunità a molte giovanissime allieve e allievi di pubblicare i loro primi studi all’interno dei libri miscellanei da lui curati. Ne fa fede, prima di questo appena citato, l’altro monumentale studio Icoxilopoli 2, edito nel 2020 da Bulzoni e curato, oltre che dallo stesso Colonna, da Alessandra Bertuzzi, Elisabetta Caputo, Flavia De Nicola, Francesca De Santis, Alessia Dessì e che ritroviamo tutte, tranne la De Nicola, nel libro sull’architettura liquida.

Si tratta del completamento del progetto di ricerca Icoxilopoli-Iconografie delle xilografie del Polifilo, testo quest’ultimo cui Colonna ha dedicato studi fondamentali, su tutti Hypnerotomachia Poliphili e Roma (Gangemi editore 2013) e De Naevia et amore (Bulzoni 2017), nei quali viene definitivamente dimostrato come l’autore del Polifilo sia quel Francesco Colonna, romano, signore di Palestrina, già individuato in una serie di memorabili scritti da Maurizio Calvesi e non un suo omonimo veneziano come ancora si sono erroneamente e “pervicacemente” (come scrive Stefano Colonna) ostinati a sostenere nel 1998 Marco Ariani e Mino Gabriele. Osserva nella Introduzione Ingrid Rowland:

«Il presente libro con il suo ricco apparato di studi approfonditi e – fortunatamente – ben illustrati, evidenzia l’estrema complessità del mondo di Polifilo, così lontano dal nostro, tanto meno lontano grazie al lavoro proficuo dei contribuenti, che hanno capito la necessità di investigare ogni immagine, ogni testo, con la dedizione che ispirava l’originale collaborazione fra autore, editore/tipografo, e artista. Offrendo un ampio campionario di chiavi di lettura non solo delle singole xilografie dell’Hypnerotomachia, bensì un progetto unico nella sua epoca che ci permette di entrare profondamente nella mentalità umanistica di fine Quattrocento, radicata nell’intenso stimolo dell’esperienza diretta delle vestigia dell’antico, contrastata dall’inappagabile desiderio di vivere, nella propria pelle un’altra epoca».

Nell’impossibilità di scegliere solo alcune tra le documentatissime schede del libro, veri e propri saggi, senza fare torto agli altri autori, mi soffermerò brevemente solo sulla descrizione dell’immagine di una lucertola che compare nella xilografia n. 4 del Polifilo, indagata da Alessia Ferraro, perché in essa ho trovato sorprendenti coincidenze con quanto ho scritto a proposito del Ragazzo morso da una lucertola nel mio volume Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione di cui è ormai attesa l’uscita a giorni presso l’editore Paparo. Scrive la Ferraro:

«Insieme alla palma, su cui si è già lungamente discorso, anche la lucertola, altro animale presente nel paesaggio, è simbolo di rinascita poiché per natura rigenera le vertebre caudali, quindi la sua coda, una volta tagliate. Nella mitologia classica questo animale si presenta con significati ambivalenti. Simbolo della saggezza e della fortuna, era considerata emblema del dio Ermes e dell’egizio Serapide. Al tempo stesso però era associata ai serpenti, coi quali condivideva gli aspetti ctoni e i valori più oscuri della simbologia. Era credenza diffusa presso i Romani che durante l’inverno la lucertola andasse in letargo per risvegliarsi in primavera, per questo assumeva un significato simbolico anche in ambito funerario, rappresentando la morte e la rinascita».

Anche nel dipinto di Caravaggio la lucertola assume una doppia valenza simbolica, di morte e di rinascita, ma che tiene conto anche delle successive analoghe interpretazioni proprie del cristianesimo; essa infatti, come osserva G. Heinz Mohr

«personifica il desiderio di penetrare la luce dell’aldilà attraverso la morte ed è perciò riprodotta su antichi monumenti sepolcrali e urne cinerarie, anche in relazione ad Apollo Sauoktonos, che acconsente al suo desiderio di morire per mano del dio della luce. In particolare il sonno invernale e la muta regolare costituiscono le basi per la simbologia della rigenerazione, ad essa collegata… Antichi libri tedeschi di animali hanno poi ripreso le esposizioni del Phisiologus sulla lucertola, insieme con l’applicazione pratica di Ugo di San Vittore (De bestis et aliis rebus): “quando la lucertola con l’età diventa cieca, gira la testa verso est, dalla terra o da una fessura del muro e guarda costantemente il sole nascente e ritorna a vedere”…Dunque l’uomo, che ha in sé l’antico peccato, deve convertirsi a Cristo che è il vero sole».

Nel nostro dipinto poi, il contrasto tra la rosa ancora fresca che il giovane tiene tra i capelli e quella recisa contenuta nel vaso in promo piano acuisce questa contrapposizione. Anche in questo dipinto giovanile dunque, come poi farà nel Martirio di san Matteo in San Luigi dei Francesi o nel tardissimo David e Golia della Galleria Borghese egli si raffigura in bilico tra la vita e la morte, la salvezza e il peccato. E la rosa non ancora del tutto appassita, anzi di carnale bellezza, rientra in quest’ottica ambivalente: sta per appassire ma non ha ancora chiuso il suo ciclo vitale, come avviene nelle altre due versioni. Il giovane del nostro dipinto racchiude del resto in sé stesso entrambe le raffigurazioni, quella del pervicace peccatore e quella del pentito in cerca della retta via e della luce della grazia. Quale dei due elementi prevarrà noi non lo sappiamo e non lo sapeva nemmeno il grande pittore, se ancora pochi mesi prima di morire non era ancora stato in grado di sciogliere il nodo gordiano che lo ha attanagliato fin dai suoi esordi, quello cioè di essere un peccatore in perenne ricerca di redenzione.

Venendo al libro da cui ero partito, quello sull’architettura liquida, sono assolutamente d’accordo con Colonna quando questi ravvisa nel concetto di anticlassico, già ampiamente scandagliato da Argan, Zevi e Novak, la premessa fondamentale per comprendere quello che si intende per “liquido” in architettura, ossia, è Colonna che parla, «la volontà di proporre un modello “de-costruttivo” alternativo al “classico” di cui si spezzano le regole di parallelismi e simmetrie a favore di linee zigzaganti, forme in contrapposizione monadica secondo schemi ispirati alla idrodinamica e alla aerodinamica come il Guggenheim Museum di Bilbao di Frank O. Gehry a loro volta ispirate alla teoria della Relatività di Einstein e alle sculture futuriste di Umberto Boccioni».

Non essendo uno storico dell’architettura quello che intendo ora proporre, più che un’analisi tecnica e dettagliata, dei monumenti presi in esame nel volume è una sorta di viaggio tra quegli stessi edifici che ho avuto la fortuna di visitare di persona. Ho iniziato il mio viaggio da Venezia e da Palladio, già considerato da Argan, contrariamente alla “vulgata comune” anticipatore proprio dell’anticlassico e non posso non continuarlo dal meraviglioso barocco andino di Arequipa la “ciudad blanca” per eccellenza e di Cuzco, dove le aggrovigliate e tortuose forme delle chiese e dei palazzi si stagliano contro un cielo di un azzurro talmente azzurro da non potersi descrivere: e proprio ad Arequipa ho avuto la sorpresa di trovare, nel ristorante Zig Zag, una serpentinata scala a chiocciola in ferro progettata da Gustave Eiffel.

Continuerò il mio ipotetico viaggio da Barcellona, dove Antoni Gaudì precorre anch’egli, con le sue forme sincopate ed il suo horror vacui l’architettura liquida dei nostri giorni: del resto Gaudì è Barcellona e Barcellona è la città liquida per eccellenza dopo Venezia, intendendo per liquido: cosmopolita, libertario, caotico eppure dotato di un suo ordine interno che rende sopportabile perfino il fracasso notturno. Sempre restando nella penisola iberica ecco l’altro capolavoro del Guggenheim Museum di Bilbao di Frank O. Gehry, che domina questa solo in apparenza sonnacchiosa città basca e che grazie a questo monumento è invece diventato un centro propulsivo di cultura internazionale, a dimostrazione di come un singolo edificio può a volte mutare il destino di un’intera città.

Quindi mi sposterò di migliaia di chilometri per approdare a Sidney ed al suo splendido Opera House di Jørn Ytzon e Peter Brian Hall, che non so se in senso stretto può definirsi “architettura liquida”, ma che è comunque, tanto nell’esterno quanto nell’interno è un sicuro capolavoro e che anch’esso, da solo, impronta l’intera città. Venendo finalmente all’Eydar Aliyev Cultural Center di Baku, di Zaha Adid, che fa bella mostra di sé nella copertina del volume e che ho visitato nel 2018, lo considero uno dei massimi capolavori architettonici del XXI secolo, che sicuramente chi attacca o ha attaccato ha al massimo visto in foto o al computer perché se lo avesse visitato come io ho fatto, dopo aver visto anche gli altri monumenti di Baku, una città avveniristica eppure tradizionale al medesimo tempo, non potrebbe che essere del mio stesso parere. L’Azerbaigian del resto è un paese sorprendente, dove si può passare dai petroglifi di Qobustan, tra i più antichi e meglio conservati al mondo, al tempio zoroastriano di Athesgah a pochi chilometri da una serie di pozzi petroliferi, per approdare infine a Baku ed all’edificio futuristico dell’Adid.

Ma anche questo libro curato da Colonna è uno splendido viaggio tra alcuni dei monumenti contemporanei più affascinati al mondo, indagati con sapienza e coinvolgimento emotivo da studiosi già affermati e da giovani alle prima esperienze, e che sicuramente costituirà un punto di riferimento ineludibile per chi vorrà indagare questo particolare aspetto della cultura visiva contemporanea.

Sergio ROSSI Roma 15 maggio 2022