di Sergio ROSSI

AL MART DI ROVERETO DUE GRANDI MOSTRE

IDEATE DA VITTORIO SGARBI

di Sergio Rossi

I^

Nella splendida sede del MART di Rovereto, all’interno di una programmazione come sempre molto ricca e articolata, si segnalano in particolare due esposizioni di grande interesse, entrambe ideate da Vittorio Sgarbi: La forza del vero. I pittori moderni della realtà [1] e Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico[2]. La prima mostra si occupa principalmente di quattro artisti, Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Xavier ed Antonio Bueno, cui si sono aggiunti presto Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarienti: si tratta del gruppo autodefinitosi come “I pittori moderni della realtà”, che ebbe brevissima vita, dal 1947 al 1949 e che così si presenta nel manifesto programmatico (e polemico) del ’49:

«Noi, ‘Pittori moderni della realtà’, siamo uniti in un gruppo fraterno per mostrare al pubblico le nostre opere. La simpatia e la comprensione con le quali esso ha accompagnato e assecondato in questi anni i nostri sforzi, la certezza di essere nel vero, di avere ragione noi e gli altri torto, ci hanno convinto dell’opportunità e della necessità di questa mostra. Siamo compatti con la nostra forza, la nostra fede, i nostri ideali e la nostra assoluta reciproca stima. In contrapposto all’École de Paris, nata in Francia ma rappresentante una tendenza universale di decadenza, la nostra arte nata in Italia rappresenta un avvenimento di speranza e di salvezza per l’arte e questa mostra vuole essere un effettivo contributo alla lotta che si accende…Noi rinneghiamo tutta la pittura contemporanea dal postimpressionismo ad oggi, considerandola l’espressione dell’epoca del falso progresso e il riflesso della pericolosa minaccia che incombe sull’umanità…Noi ricreiamo l’arte dell’illusione della realtà, eterno e antichissimo seme delle arti figurative. Noi non ci prestiamo ad alcun ritorno, noi continuiamo semplicemente la svolgere la missione della vera pittura…[cercando]… di esprimere i nostri sentimenti attraverso quel linguaggio che ognuno di noi, a seconda del proprio temperamento, ha ritrovato guardando direttamente la realtà».[3]

E’ ovvio che semmai ce ne fosse stato bisogno, questo manifesto così supponente, ingenuo e vacuamente provocatorio era fatto proprio per attirarsi nemici da ogni dove, ma assolutamente bisogno non ve ne era perché questi artisti erano già detestati o peggio ancorati ignorati dalla critica ufficiale; si aggiunga che il loro grande successo di pubblico certamente sollevava non poche invidie tra i molti scribacchini o artisti di mezza tacca che la suddetta critica sguinzagliava a recensire le loro opere, visto che nemmeno si degnava di attaccarli direttamente. Ma gli autori del Manifesto, al di là dell’assurda pretesa di essere solo loro dalla parte della ragione e tutti gli altri dalla parte del torto e dell’ancor più assurda pretesa di condannare in toto e senza fare distinzioni di sorta tutta l’arte contemporanea dal postimpressionismo in poi, conteneva anche delle inesattezze e delle affermazioni non vere entrando nello specifico dei loro assunti di base.

Intanto se era sicuramente vero che i sette erano nutriti da reciproca stima, è altrettanto falso che fossero un gruppo compatto, tanto che si sciolsero dopo soli due anni; non è poi vero che la loro arte fosse nata in Italia, perché Sciltian era un profugo russo, che si era formato a Vienna e Berlino prima di approdare a Roma, dove era rimasto solo tre anni e poi ancora a Parigi, dove aveva soggiornato a lungo: ed in Italia egli si era stabilito definitivamente solo a partire dal 1934. Quanto ai fratelli Xavier ed Antonio Bueno erano degli spagnoli abbastanza raminghi al seguito del padre, corrispondente del giornale ABC ed avevano studiato arte a Ginevra e poi a Parigi, mentre il loro arrivo a Firenze non avverrà prima del 1940.

Cosa poi intendano per vera pittura in effetti non lo spiegano e si contraddicono anche quando affermano di “ricreare l’arte dell’illusione della realtà” ma poi scrivono di “guardare direttamente a quest’ultima”, cosa che in effetti non fanno, né potrebbero fare, perché la pittura, anche la più mimetica è sempre costretta a tradurre in una superficie bidimensionale una realtà tridimensionale, e quindi una mela dipinta, anche le meravigliose mele bacate del Caravaggio sono qualcosa d’altro rispetto alle mele vere. Ed a proposito del grande maestro lombardo, l’idea secondo la quale egli sarebbe “il pittore della realtà” da contrapporre alla pittura “artificiosa” dei manieristi, che gode ancora di un grande credito, è anch’essa assolutamente priva di fondamento.

Già Aristotele nella Poetica, un testo fondamentale per tutta la teorica seicentesca del classicismo, aveva dimostrato che l’opera d’arte segue delle regole proprie che sono diverse da quelle della realtà di tutti i giorni e ne segnano pertanto l’autonomia. Annibale Carracci persegue quest’ultima correggendo il “vero naturale” fino a farlo divenire poeticamente “verosimile” ma proprio per questo irreale; Caravaggio la raggiunge invece esasperando il naturalismo delle proprie figure fino a farle diventare irreali e quindi artisticamente coerenti e funzionali alla medesima autonomia. In altri termini i due grandi artisti sono come il rovescio e il dritto della stessa medaglia, e la Fiscella caravaggesca, pur attraverso il suo apparente ipernaturalismo, raggiunge lo stesso effetto “astratto” e straniante del Trionfo di Bacco e Arianna del Carracci o della Peste di Azoth di Poussin.[4]

Dico questo perché bisogna finalmente smetterla col considerare le opere d’arte di qualsiasi genere e stile come delle riproduzioni fotostatiche della realtà di tutti i giorni e quello che era stato capito da Aristotele già nel IV secolo a.C. stenta ancor oggi ad essere pienamente compreso ai giorni nostri. A questo proposito mi sia consentito un ultimo esempio della massima attualità e sempre attinente al Caravaggio.

A corroborare la recente tesi che egli possa essere andato in guerra prima di arrivare a Roma viene addotta la sua capacità di dipingere alla perfezione spade e pugnali di ogni ordine e grado, confondendo ancora una volta arte e vita. Io non so se Caravaggio sia mai andato a combattere e personalmente sarei molto propenso ad escluderlo, ma in ogni caso tutto ciò con le armi presenti nei suoi quadri non ha niente a che fare, così come non doveva essere un musicista per dipingere alla perfezione strumenti musicali, molti dei quali per altro insuonabili. Procedendo di paradosso in paradosso, per dipingere le due Cene in Emmaus di Londra e Milano il Merisi avrebbe dovuto essere un garzone d’osteria.

E lo stesso discorso vale naturalmente per i suoi emuli novecenteschi a partire da Sciltian. Come osserva opportunamente Vittorio Sgarbi, quest’ultimo

«che pure aveva condiviso con Longhi, dopo la scoperta di Caravaggio, anche quella di Giacomo Cerruti, acquistandone opere sconosciute, nella definizione critica di una “pittura della realtà”, indirizzerà la sua successiva ricerca verso una peculiare formula di trasfigurazione del reale che esula dal realismo e anche dalla visione fotografica per definire un’aura di favola, di sogno, da cui sono esclusi il male e il dolore per una visione positiva del mondo che contrasta con la radice pessimistica e drammatica del realismo. Il sogno della realtà di Sciltian».[5]

A ben vedere, comunque, fin dalle origini, i pittori moderni della realtà, pur nelle differenze delle singole individualità, erano tutti molto poco realisti, nel senso che la loro era una visione naturale come filtrata, direi quasi passata al setaccio di tutta la storia della pittura italiana (e nel caso dei Bueno anche spagnola) degli ultimi tre secoli. Fu forse questo, tra i tanti, il motivo per il quale le loro mostre degli anni ‘47/49 ed anche tutta la loro successiva parabola artistica, se avevano ottenuto un grande successo di pubblico, avevano invece riscontrato, come dicevo all’inizio, l’ostilità, l’indifferenza, il sarcasmo della critica ufficiale, specie quella di orientamento “realista”, che però era dominata da Renato Guttuso e dall’intellighenzia togliattiana e non tollerava la benché minima deviazione dall’obbedienza più assoluta.

Qui va però subito sgombrato il campo da un grosso equivoco che ancora circola anche a livello di “vulgata comune”: quello della pretesa egemonia culturale della sinistra sulla cultura italiana del dopoguerra. Infatti i primi ad essere emarginati, esclusi, vilipesi, non erano gli intellettuali e gli artisti di destra, ma proprio quelli marxisti o comunque di sinistra non allineati col ristretto gruppo di potere all’interno del P.C.I. Un caso emblematico su tutti è quello di Galvano della Volpe, il massimo filosofo marxista italiano (e forse europeo) degli anni Cinquanta e Sessanta “esiliato” nella Facoltà di Magistero di Messina e su cui esisteva l’esplicito ostracismo dei filosofi “organici” come Badaloni, Luporini, Gerratana e altri ancora. Non stento dunque a credere che i Bueno e Annigoni, antifascisti e di sinistra, si imbestialissero ad essere del tutto ignorati da coloro da cui si sarebbero addirittura aspettati fratellanza e sostegno, ma erano in ottima compagnia. Ricordo ancora l’amarezza nei confronti del trattamento riservatogli dal Partito comunista, in cui pure egli aveva sempre militato, espressami da quel grande artista, forse oggi troppo dimenticato, che fu Armando Pizzinato.

E che dire del Guttuso/Chronos che divorava i suoi figli, ossia gli artisti più vicini a lui e di cui pure parlava e scriveva bene, come Saro Mirabella o Enzo Garajo, entrambi oggi caduti (senza forse) nell’oblio e che andrebbero ristudiati e rivalutati ed entrambi schiacciati dall’ingombrante presenza guttusiana. Però non posso esimermi dal dire che definire ex fascisti il grande pittore siciliano e Giulio Argan, come fanno nel loro per altro ottimo saggio Emiliana Biondi e Paolo Baldacci[6] è riduttivo, ingiusto e sbagliato, perché allora erano ex fascisti, Roberto Longhi in primis, e poi Pietro Ingrao, Mario Mafai, lo stesso Pizzinato e il 99 per cento degli italiani vissuti durante il ventennio fascista. E che dire allora di Roberto Rossellini, amico personale del figlio del duce Vittorio ed autore di una “trilogia della guerra fascista” con La nave bianca del 1941, Un pilota ritorna del 1942 e L’uomo dalla croce del 1943, solo pochi mesi prima di diventare un simbolo della Resistenza con Roma città aperta.

Tornando ai nostri pittori della realtà ancor più ostico da accettare dovette risultare l’ostracismo manifestato nei loro confronti a partire dagli anni Ottanta da tutti quei movimenti che predicavano il “ritorno della pittura”, come se la pittura fosse mai partita, e che vanno sotto il nome di “Anacronismo”, “Neomanierismo” et similia, perché se vi erano dei pittori anacronisti e studiosi della nostra arte rinascimentale e barocca almeno dagli anni Trenta, questi erano proprio Sciltian, Annigoni, e i fratelli Bueno. Del resto si sa, chi ha ragione troppo presto è come se avesse torto per il resto della sua vita.

Ma procediamo con ordine. Come osserva ancora Sgarbi “In principio erat Longhi” :

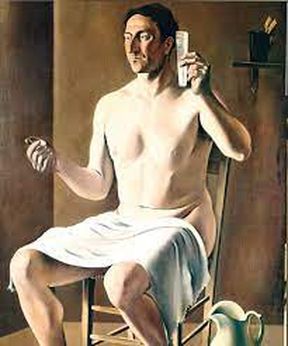

«Tutto risale alla presentazione della mostra di Sciltian alla Casa d’Arte Bragaglia, nel 1925, da parte di Roberto Longhi, al tempo delle sue decisive riflessioni su Caravaggio e i caravaggeschi. Il critico fa il punto sulla peculiarità di una pittura che recupera la tradizione caravaggesca e fiamminga con un realismo di impressionante fedeltà: una perfezione lenticolare raggiunta con una materia dalla cromia compatta mutuata dalla pittura antica. E’ il tempo in cui Sciltian si afferma come l’ultimo potente caravaggesco, in un dipinto duro come L’uomo che si pettina del 1925 [fig1]. Il suo stile incrocia le significative esperienze della Nuova Oggettività, tra Otto Dix e Chistian Schad, come nell’Autoritratto con la famiglia Bianchi, ancora del 1925, e nella magnifica, inarrivabile prostituta Marinette, del 1926».[7] [fig.2].

E indubbiamente non c’è solo Caravaggio in questo dipinto, ma anche molto espressionismo tedesco, tanto che se dovessi affiancargli un commento sonoro non potrei che pensare all’altrettanto tagliente e drammatica (pur nella sua ironia) “Canzone di Mackie Messer” dall’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Ma anche gli altri dipinti citati da Sgarbi o la Natura morta del ’25 con quel filone di pane sbocconcellato in primo piano e quelle uova che sembrano di Morandi [fig.3]

o il bellissimo Ritratto del pittore futurista Ivo Pannaggi dello stesso anno, tutti come tagliati con l’accetta, è come se rileggessero Caravaggio attraverso la fissità senza tempo di Piero della Francesca, anche se la loro cromia tenebrosa naturalmente non ha nulla a che spartire con la “chiarità” di Piero.

Effettivamente man mano che Sciltian procede arrotonda ed ammorbidisce i suoi contorni, scurisce i suoi impasti, quasi si esalta della sua abilità mimetica e si dimostra ancora capace di attestarsi su livelli altissimi di resa pittorica, come dimostrano Bacco all’osteria del ’36 [fig.4], forse il suo omaggio al Merisi più riuscito, e che comincia ad appropriarsi anche di una tecnica quasi cinematografica di presa in diretta sulle figure e sugli oggetti, o ancora L’antiquario del ’42, dove la figura di un vecchio resa con crudele verismo è inserita in un contesto di citazioni colte e raffinate “anacronistico”, per l’appunto e spiazzante; ed ancora nel ’54 il suo splendido Autoritratto [fig.5] che fa il verso all’Autoritratto con la madre di Giorgio de Chirico di trent’anni prima è un’opera dal fortissimo impatto visivo, così come il coevo Ritratto di Eduardo de Filippo, venato da una profonda malinconia [fig.6].

Indubbiamente però il nostro artista ripiega sempre di più in virtuosismo tecnico quasi fine a se stesso, che a me fa venire in mente quel calciatore, talmente innamorato della sua bravura e che non passa mai la palla ai compagni di squadra, che dopo aver dribblato tutti i suoi avversari ed essere arrivato davanti alla porta spalancata anziché tirare torna indietro e ricomincia tutto daccapo. Lo dimostra il Ritratto di Peppino de Filippo del ’65, [fig.7] quasi la caricatura di quello che egli aveva dedicato ad Eduardo o quel grande pastiche de L’eterna illusione [fig.8] del 1967-68, dipinto in modo splendido eppure insopportabilmente kitsch nella sua resa finale.

Certo egli ha nel frattempo consolidato la sua posizione quale ritrattista prediletto della borghesia conservatrice italiana e raggiunto quotazioni altissime, ma il tutto a scapito della sua vena creatrice. E non credo che tutto questo dipenda dal desiderio di fama e denaro (o almeno solo in parte da esso). Ha giocato un ruolo altrettanto importante quello spirito polemico e in qualche misura autodistruttivo che aveva caratterizzato il “Manifesto” del 1951, insieme ad una voglia esagerata di épater le bourgeois a tutti i costi e di dimostrare alla critica “ufficiale”, scribacchini e mediocri pittori compresi, di essere comunque e sempre migliori di loro: e lo stesso accadrà ad Annigoni.

Quanto a quest’ultimo, più giovane di Sciltian di 25 anni, ai suoi esordi egli più che a Caravaggio guarda a Jacques Callot, o a William Hogart nella sua produzione grafica, ad Alessandro Magnasco, a Théodore Géricault ed ai macchiaioli nei suoi stupefacenti dipinti degli anni Trenta. Il suo bellissimo Interno dello studio del 1936 [fig.9] potrebbe benissimo essere stato dipinto a Parigi settant’anni prima e così il monumentale Interno dello studio di Piazza Santa Croce a Firenze, dello stesso anno, mentre La tempesta del 1939 affonda addirittura le sue radici nella pittura tenebrosa del ‘600.

Ma come avrebbe detto Picasso Annigoni ruba non copia, dai suoi prototipi più antichi, se ne appropria e li rifà trasformandoli in qualcosa di completamente diverso e personale, perché non vi è nessun pittore italiano ed europeo che in quegli anni dipinge come il nostro artista. Io paragonerei piuttosto le sue opere a quei capolavori cinematografici di Luchino Visconti (non a caso completamente fraintesi dalla critica “ufficiale” di sinistra) da Senso del ’54 al Gattopardo del ’63 fino Morte a Venezia del 1971 in cui il grande regista ricrea con precisione quasi maniacale dei contesti storici ormai in dissoluzione ed accompagna lo spettatore ammaliato al loro interno, facendone percepire la bellezza ed insieme l’irreparabile fine.

«Tra 1945 e 1951 si affermò il cinema neorealista, a partire da un film come Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945). I film più importanti di questo movimento furono Paisà (Roberto Rossellini, 1946), Sciuscià (Vittorio De Sica, sceneggiatura di Cesare Zavattini, 1946), Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1947), La terra trema (Luchino Visconti, dal romanzo I malavoglia di Giovanni Verga), Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, sceneggiatura di Cesare Zavattini, 1948)[8], Miracolo a Milano (Vittorio De Sica, 1950), Umberto D. (Vittorio De Sica, sceneggiatura di Cesare Zavattini, 1951). Nello stesso anno a Palazzo Reale di Milano aprì la mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi, da cui inizia la fortuna moderna del pittore. Sono coincidenze o aria dei tempi?».[9]

Ma bisogna dire che Vittorio De Sica, indiscusso protagonista del cosiddetto “cinema dei telefoni bianchi” anticipa le tematiche neorealiste in quel capolavoro oggi dimenticato de I bambini ci guardano del 1943 con cui inizia anche la sua collaborazione con Cesare Zavattini. E’ questo lo stesso anno di Ossessione di Luchino Visconti, altro precocissimo esempio di cinema neorealista. Ed a questo filone appartengono anche altri splendidi film di questi anni che è giusto qui ricordare: Molti sogni per le strade, 1948, di Renato Camerini, con Anna Magnani e Massimo Girotti; Sotto il sole di Roma, 1948 (con un giovane Alberto Sordi) di Renato Castellani, autore anche di Due soldi di speranza, 1952, come sempre snobbato dalla critica “colta” ma amato dal pubblico e vincitore di un Grand Prix al Festival di Cannes; Luci di Varietà, 1950, di Alberto Lattuada e Federico Fellini al suo esordio alla regia; un capolavoro assoluto come Bellissima, ancora di Luchino Visconti e sempre con Anna Magnani; Lo sceicco bianco, 1952, di Federico Fellini, ancora con Alberto Sordi; Il sole negli occhi, 1953, di Antonio Pietrangeli, anch’esso esordiente, con Gabriele Ferzetti, tanto per citarne alcuni; a metà strada tra il neorealismo e il filone “nazionalpopolare” possono collocarsi altri capolavori come Riso amaro, 1949, con una prorompente Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Raf Vallone, di Giuseppe De Santis, autore l’anno seguente del meno riuscito ma storicamente molto istruttivo Non c’è pace tra gli ulivi, ancora con Raf Vallone, protagonista anche dell’epico Il cammino della speranza, 1950, di Pietro Germi, vincitore di un Orso d’oro a Berlino.

Ed è proprio a quest’ultimo genere cinematografico che paragonerei una delle tele più impegnative e impegnate di Annigoni, il gigantesco Sermone della montagna, eseguito tra il 1938 e il 1953 [fig.10], una sorta di inno laico contro tutte le guerre, opera di rara potenza evocativa e grande pathos drammatico, sicuramente uno dei raggiungimenti più alti del nostro artista, che pure aveva già prodotto altri autentici capolavori.

Penso agli splendidi ritratti a matita di Renzo Simi, Ugo Ojetti, Enrico Serafini o a tempera grassa del padre Ricciardo [fig.11]; agli olii altrettanto potenti del Ritratto del Cinciarda del 1942 e dell’Autoritratto alla fiamminga del 1946; alle dolenti chine acquarellate sulla Firenze dell’immediato dopoguerra. Ed eccolo rievocare come un fantasma il Cinciarda nel 1945 ; rifarsi ai nazareni nella Resurrezione di Lazzaro del 1946; rileggere a modo suo e che più antidechirichiano non poteva essere il tema dei manichini con la Soffitta del torero, a metà strada tra Goya e Dalì [fig.12];

eseguire infine dei pregevoli ritratti femminili come La bella italiana del 1951 o Il ritratto di Patricia Rowlings del 1959. Ma Annigoni ha nel frattempo dipinto, nel 1954, il primo dei suoi ritratti della Regina Elisabetta e si appresta a diventare il pittore delle teste coronate, dei principi, di importanti personalità politiche e religiose come John Kennedy o Giovanni XXIII, mortificando la propria vena creatrice in cambio di fama ed onori, per altro effimeri; spinto tuttavia, io credo, più che da questi ultimi proprio da quella voglia di rivalsa verso la critica “ufficiale” di sinistra che tanto lo aveva ingiustamente snobbato, un po’ come era accaduto per altri versi al filosofo Lucio Colletti, allievo di Galvano della Volpe, passato dal P.C.I alla sinistra radicale per approdare infine in Forza Italia di cui fu deputato per due legislature.

Diverso è stato invece il caso dei fratelli Xavier ed Antonio Bueno. Il primo esordisce poco più che ventenne nel 1938 con quel potentissimo Miliziano, tutto intriso di cultura spagnola del ‘600 ma con un occhio anche ai murales messicani di Siqueiros e Rivera [fig.13] e si ripete sei anni più tardi con quel drammatico Ecce homo che è forse il più autenticamente e profondamente caravaggesco tra tutti i quadri esposti nella mostra; nel frattempo il fratello Antonio, anch’egli giovanissimo, esegue (1941) il purissimo e dolente Amelia, un interno di cucina con dei brani di altissima resa pittorica degni di Giorgio Morandi e Felice Casorati, come le teste d’aglio o lo strofinaccio bianco sul fondo marrone di un tavolo di legno. I due fratelli decidono ora per un breve periodo di lavorare a quattro mani divenendo, come osserva Sgarbi «assoluti e insuperabili in un capolavoro epocale come Passeggiata alle cascine del 1942 [fig. 14]

e nel Doppio autoritratto [fig.15] del 1944, dove le loro diversità si annullano e i risultati si potenziano, giungendo a una singolare rigenerazione del Realismo Magico. Opere di incantata poesia che non temono il confronto con i capolavori, ampiamente sdoganati, di Antonio Donghi».[10]

Antonio si manterrà ancora ad un livello altissimo con opere come Natura morta con pane e vino del 1947, anch’essa degna del miglior Morandi o il Nudo con fiori dello stesso anno, insieme delicato e potente [fig.16],

fino al Ritratto di Sonia Bueno di un anno più tardi [fig.17].

olio su tavola, cm. 34 x 26

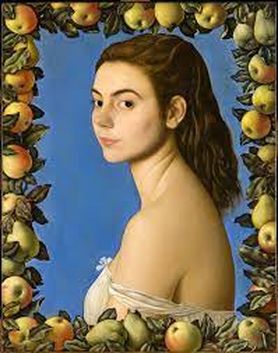

E Xavier gli tiene testa con Evelina, un dolce ritratto femminile a mezzo busto incorniciato da una ghirlanda di mele e di pere come fosse una madonna rinascimentale [fig.18].

Un capitolo a parte merita poi la fascinazione che su tutti questi artisti aveva esercitato Giorgio de Chirico, cui viene dedicato un apposito saggio in Catalogo.

Fascinazione che per altro tocca solo marginalmente Sciltian, non ostante fosse amico di de Chirico fin dagli anni di Parigi e Annigoni, che pure il “pictor optimus” stimava fin dai suoi esordi, ma investe in pieno i fratelli Bueno, anche se la loro lettura della pittura metafisica è molto personale e quelle asprezze geometriche e quei colori freddi, quasi acidi che la caratterizzano nei suoi principali esponenti si stempera nella lettura sinuosa, avvolgente e dai toni molto più caldi dei due Bueno, la cui arte subisce poi un ulteriore divaricazione, che però la mostra segue solo fino ai primi anni Cinquanta.

Xavier torna ad un realismo dal forte impatto drammatico e ad un cromatismo scuro e quasi violento in quadri di impegno sociale come Il lavoratore stanco del ’52 [fig.19], o Il ferito dell’anno seguente. Antonio continua invece con opere chiare, quasi diafane nel loro virtuosismo estremo eppure controllatissimo, come Composizione con pipe e uovo n. 2, del 1949, La scacchiera del 1951 o Il pittore e la modella del ’52 [fig.20].

La mostra dà infine conto di quegli artisti che pur non avendo firmato il Manifesto con cui abbiamo aperto questo saggio, avevano comunque partecipato alle mostre del gruppo come Giovanni Acci

«il cui radicalismo espressionistico lo porta a risultati sorprendentemente affini a quelli dei più severi maestri della Nuova Oggettività tedesca»,

o Carlo Guarienti, l’unico ancora vivo a quasi cento anni e che ha saputo interpretare

«più di ogni altro, con gusto per l’invenzione e beffarda ironia le tradizioni veneziane e mantegnesche (ha vissuto a Verona sotto il cielo di Tiepolo nel palazzo di famiglia»[11].

Nell’insieme dunque, una ricostruzione storicamente fedele e visivamente stimolante di un periodo controverso eppure straordinariamente vivo della cultura italiana, che possiamo meglio apprezzare ora che sono caduti quei pregiudizi ideologici e quelle false distinzioni tra astrazione e figurazione, manualità e concettualismo, che hanno dominato il nostro dibattito culturale per troppi anni. Del resto, come vado ripetendo ormai da molto tempo, scolpire una figura umana o dipingere una natura morta o un paesaggio è attuale tanto quanto esporre una installazione concettuale. Così come un dipinto o una statua completamente astratti possono esprimere una profonda ribellione contro la società contemporanea almeno quanto se non più di un’opera di forma e contenuto realistici. L’arte vive del suo indissolubile rapporto tra mente e mano, tra lavoro e intelletto. Per tanto la vera distinzione non può più porsi tra artisti figurativi e artisti astratti o concettuali, ma tra coloro che sanno usare insieme la mente e la mano, qualsiasi tipo di arte facciano e coloro che non sanno farlo. E i pittori moderni della realtà indubbiamente sapevano farlo molto bene.

Sergio ROSSI Roma 11 Settembre 2022

NOTE