di Simone ANDREONI

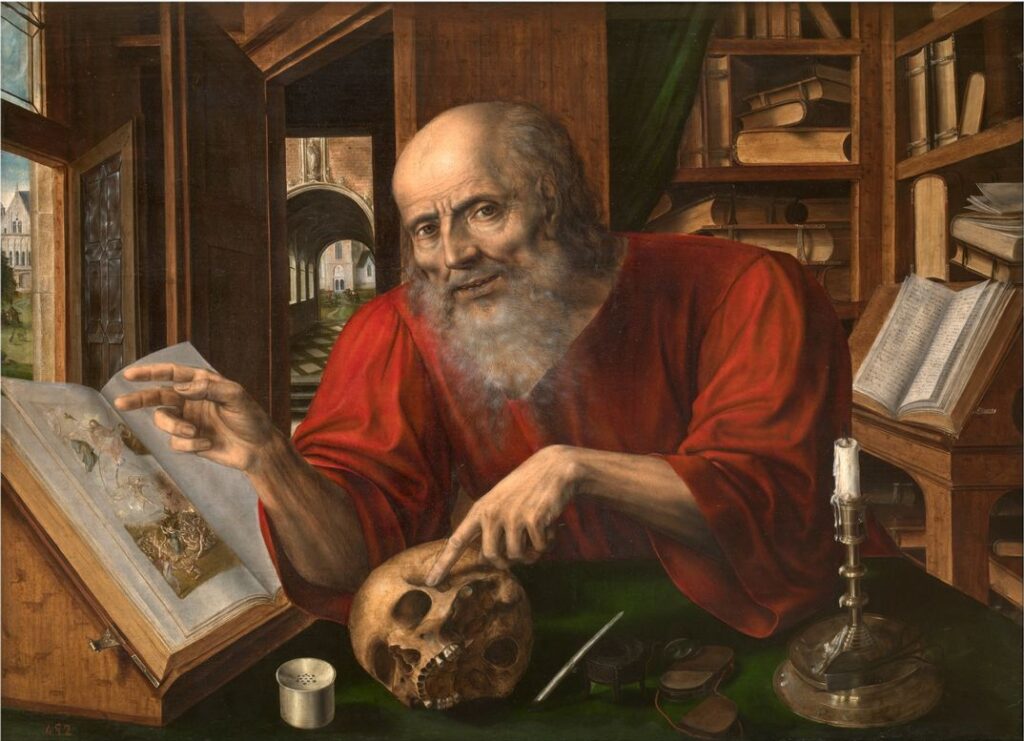

Nell’Arcivescovado di Gorizia esiste un piccolo tesoro, ma lo sanno in pochi: questo quadro, raffigurante San Girolamo nel suo studio (fig. 1).

È una visione potente, ad avviso di chi scrive, perché sa rendere la fatica dello studio – in chiave davvero credibile – con quel senso di Vanitas vanitatum che, talora, le si può associare: <<traduco la Bibbia in latino, a beneficio della Chiesa di Roma>>, il santo starà forse pensando, <<ma i miei giorni si avvicinano comunque al termine, e prima o poi anche il mio lavoro, tanto duro, potrebbe essere superato…sia fatta la volontà di Dio!>> O magari, invece, gli starà risuonando nella mente il ricordo di Cristo che lo rimprovera in sogno per quanto ama Cicerone, oppure sarà ancora traumatizzato dalla visione che ha avuto del Giudizio Universale.

Il potere visivo ed emotivo della mise-en-scène del quadro goriziano è dato anche dalla sua origine düreriana, filtrata attraverso innumerevoli traduzioni fiamminghe ed olandesi. Tra le più pertinenti si direbbero quelle della bottega di Jan Massys al Prado e di Aertgen Claesz. van Leyden (figg. 2-3).

Uno sguardo ravvicinato, ora, ai particolari del quadro in esame fa emergere quanto il suo creatore volesse davvero fornire al committente una riflessione profonda sulla melancolia: l’elegante, dettagliata definizione del volto di san Girolamo, del suo braccio, magro ma forte, e del libro dirige lo sguardo di noi osservatori proprio dove possiamo empatizzare con il suo sforzo intellettuale. Il resto è dominato dal colore, e dalla poesia più delicata, più che patente – ad esempio – nei capelli dell’effigiato, scompigliati dalla fatica.

Chi scrive ha attribuito il dipinto al Maestro del Lume di Candela[1], personalità distinta da Trophime Bigot (o Teofilo Truffamondi), come anche da Giacomo Massa (o Mastro Jacomo), ma comunque dipendente da entrambi, come hanno ben argomentato le ricerche di Gianni Papi in materia.

Questo anonimo singolare, il Maestro, fu ad evidenza un ammiratore di Gerrit van Honthorst, e si contraddistingue per la sua spiccata attitudine poetica, nonché per i suoi soggetti talora rari ed eccentrici[2]. Egli fu, forse, una personalità singola; talora sembra piuttosto un nome collettivo per esprimere la produzione della bottega di cui il Massa potrebbe essere stato guida e imprenditore: i dipinti del gruppo “Candlelight Master” radunati da Nicolson, infatti, sono caratterizzati da una notevole varietà stilistica, e continuarono a essere prodotti mentre si cimentarono con simili colori, iconografie e mise-en-scène dei pittori di primo ordine, come Jacques De L’Ange, Matthias Stom, Adam De Coster e Gerard Seghers. Talora l’affinità sembra essere così forte da indurre una fatidica domanda: perché? Intenzionalmente taccio la polimorfa figura di Georges de la Tour; spero che i lettori e le lettrici mi perdoneranno.

Tornando al quadro di Gorizia, esso ha un fratello (fig. 4) attribuito, sempre, a Trophime Bigot, nella quadreria della Cassa Depositi e Prestiti di Roma.

Con più dettagli, ma meno concentrazione sulla resa dello sforzo intellettuale: supponendo che entrambi provengano dalla bottega romana gestita dal pittore-imprenditore Giacomo Massa, o Mastro Jacomo, che seppe attualizzare lo stile di Trophime Bigot, suo amico e nella Capitale dello Stato pontificio dal 1620 al 1634, si potrebbe davvero credere che questo sfuggente personaggio attuasse una certa standardizzazione del lavoro, servendosi di cartoni lasciati poi alla libera interpretazione dei suoi allievi, tra cui il Maestro del Lume di Candela.

La stessa essenzialità emotiva, tra disegno e colore, del quadro di Gorizia si ritrova anche nella Cattura di Cristo (fig. 5) della Galleria Spada

o, con una declinazione certo diversa, nelle teste della Galleria Doria-Pamphilj attribuite a Maestro Jacomo ab antiquo (fig. 6)[3].

Si vorrebbe restituire al quadro goriziano il suo valore, in pieno, ma purtroppo non è stato possibile: è emerso, in fondo, come un pezzo senza storia né memoria all’interno degli appartamenti arcivescovili. Tuttavia, l’opera è importante e si può inserire senza troppe difficoltà all’interno del percorso creativo del Maestro del Lume di Candela: ciò ha obbligato, pertanto, a presentarla in ogni caso, ancorché in maniera tanto rapida.

Chi volesse avere un resoconto più dettagliato sul ritrovamento, e le caratteristiche, di questo San Girolamo e di altre opere, meno sconvolgenti ma comunque più o meno ignote, nel Friuli-Venezia Giulia (e non solo), sappia che ad aprile uscirà un libro, curato da chi scrive, in tema.

Simone ANDREONI Roma 22 Dicembre 2022

Biblioteca.