di Massimo PULINI

L’Apostolato di Gregorio Preti e un parallelo con Giuseppe Vermiglio.

(atto secondo)

Nel corso del XVII secolo la rappresentazione del tema apostolare, in serie pittoriche complete, è diffusa a macchie di leopardo lungo il territorio italiano, ma trova una più decisa concentrazione nelle aree che hanno avuto una dominazione o una marcata influenza spagnola. Nella penisola iberica, in quel secolo, si riscontrano sovente anche gruppi di opere che intendono raffigurare i differenti martirii degli Apostoli, mentre le iconografie italiane si limitano a elencare i primi seguaci di Gesù presentandoli, in genere, a mezzo busto e con i soli attributi che permettono di identificarli.

La differenza è sostanziale e produce risultati espressivi decisamente contrastanti. Le variegate modalità di supplizio che furono imposte a quei discepoli della prima ora, al compimento della loro missione evangelica, si concentrano sovente nelle chiese spagnole in un unico retablo che viene concepito come un vero e proprio repertorio di orrori. Decollazioni e bastonate, lapidazioni e scorticamenti, mutilazioni di arti e lance che trafiggono i corpi si avvicendano in un elenco brutale, che nel suo moltiplicarsi assume una intonazione morbosa. Quelle scene atroci non possono che dimostrarsi concitate e chiassose, drammaticamente mosse, e immaginate in scenari vagamente esotici.

Per comprendere tale tradizione e quanto fossero le stesse committenze iberiche a richiedere vere e proprie sequenze di macelleria umana, basterebbe ricordarsi come si comportò nel suo soggiorno spagnolo un artista italiano come Luigi Amidani, chiamato più volte ad eseguire quel vasto apparato di iconografie. Ne diedi notizia in un mio saggio di qualche anno fa proprio su questa rivista e a quello rimando per dimostrare come la serie del pittore parmense divenne organica al mondo spagnolo finendo per essere da ispirazione ai Disastri della Guerra di Francisco Goya[1].

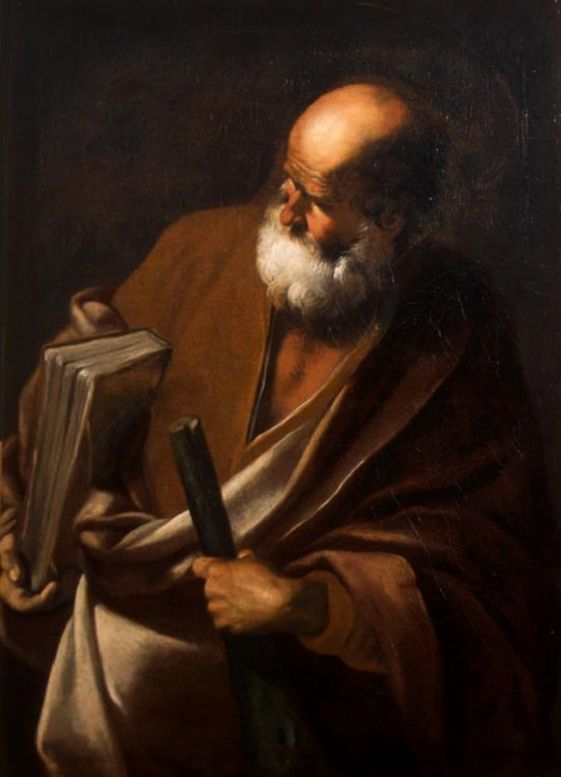

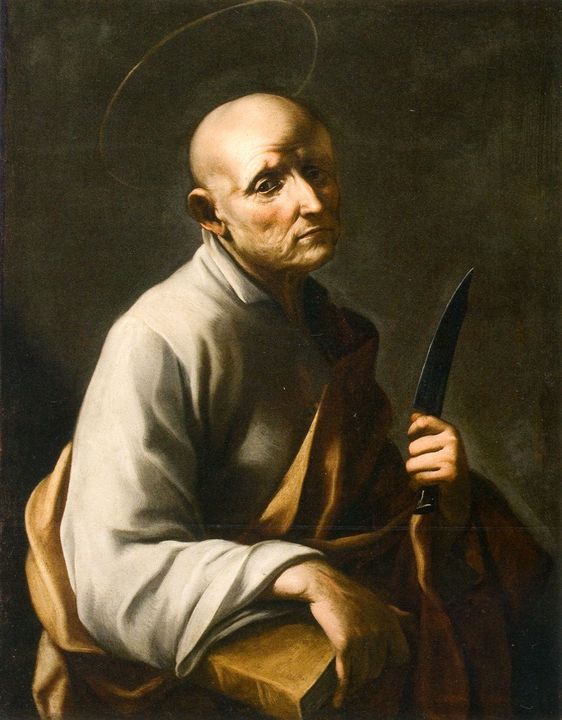

Disponiamo anche di una controprova, perché a un artista spagnolo che si trovava a operare in Italia poteva capitare invece di venir chiamato a compiere serie apostolari molto più semplici e risolte in forma di ritratto ideale. I cicli di Jusepe de Ribera sono esemplari in tal senso e mostrano i dodici [2] a figura singola con un solo strumento in mano, che in genere si limita ad evocarne il martirio, evitandone l’ostentazione.

Questa tipologia iconografica risulta decisamente più intima e nel suo somigliare a un ritratto eseguito in un interno, si sposa maggiormente anche allo stile caravaggesco. Le composizioni sono risolte con un’unica figura posta a ridosso di un muro e investita da una luce diagonale, tutto questo spinge d’abitudine l’autore a uno scandaglio dell’individuo determinando, attorno a quello, un silenzio profondo che ispira meditazione. Per tale ragione anche le opere di Gregorio Preti, legate al genere, appaiono più naturalistiche di quanto non siano nell’indole dello stesso autore.

Se nel primo saggio [3] sul pittore calabrese ho cercato di dimostrare lo scarto di verità nella presunta adesione al caravaggismo, con questo secondo testo devo riconoscere che il tema degli Apostoli avvicina Gregorio ai risultati di alcuni sinceri seguaci del Merisi. L’apostolato di Sutri e Nepi [4], già protagonista di due appuntamenti espositivi che hanno segnato la riscoperta del fratello maggiore di Mattia, evidenzia una poetica che risente di esiti ribereschi e ora possiamo anche dire ‘mendozziani’. Dopo il riemergere dell’ultima importante personalità del caravaggismo romano infatti è agevole constatare un ruolo non secondario di quello che fino a poco tempo fa veniva chiamato il “Maestro dell’Incredulità di San Tommaso”[5].

Anche in quei casi si è tuttavia reiterata l’abitudine a sottrarre le idee migliori a Gregorio, malgrado la serie si presenti del tutto coerente. Alcuni aiuti di Mattia sono di certo immaginabili, ma solo nelle opere dei primi anni Trenta e si dovrebbe iniziare a dare un più consistente credito creativo al fratello maggiore, la cui attività era feconda e per nulla carente di invenzioni. Semmai gli si può imputare qualche lacuna nella cura dei dettagli espressivi e un eccesso di sintesi sbrigativa nella stesura pittorica. Ritengo perciò che il gruppo viterbese vada assegnato interamente a Gregorio perché tutte le figure corrispondono ai personaggi presenti in vari altri suoi quadri, segnando un alfabeto sentimentale che ormai gli si deve riconoscere senza ulteriori riserve.

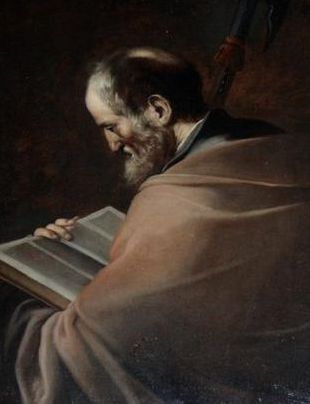

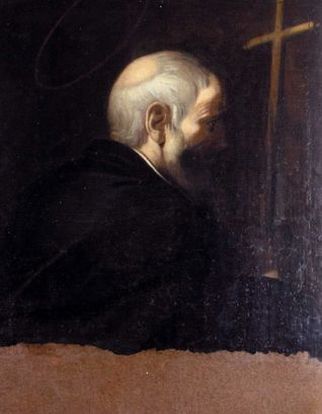

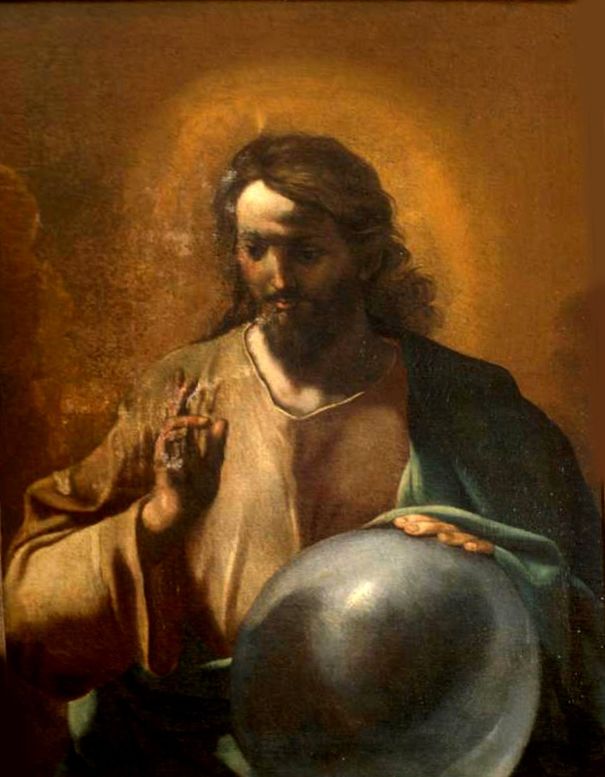

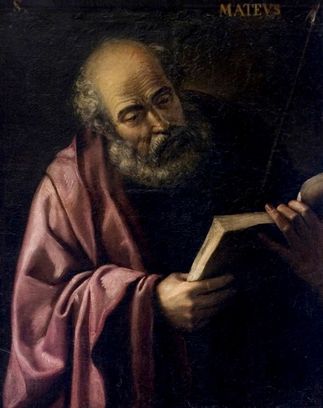

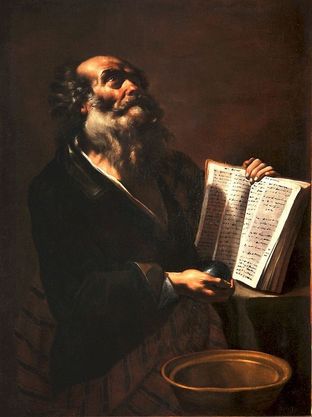

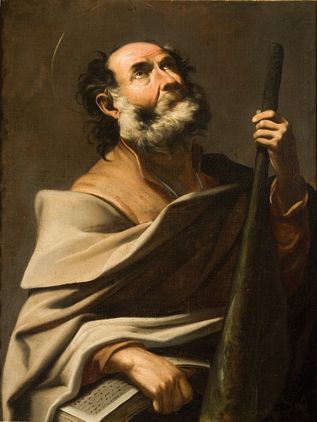

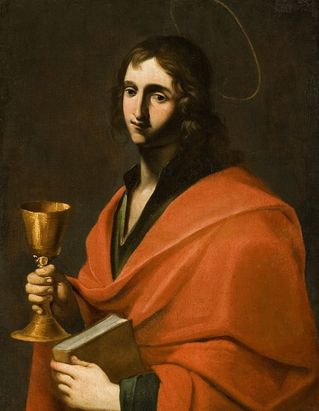

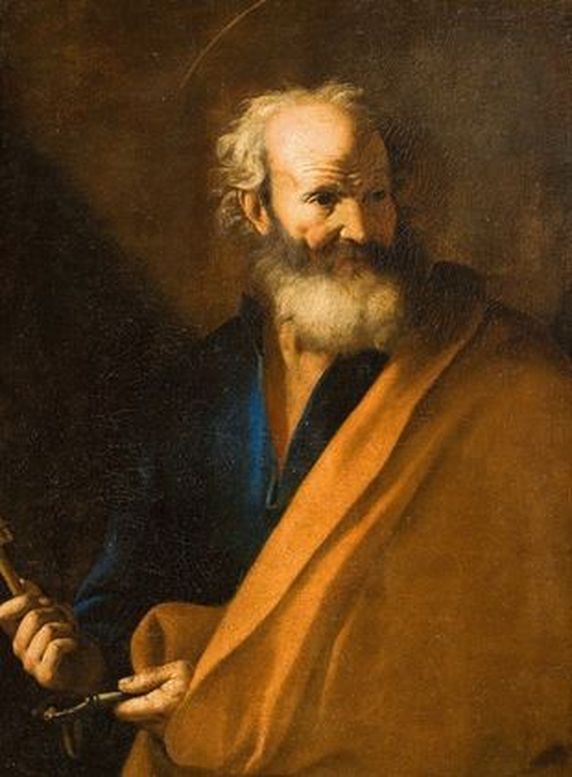

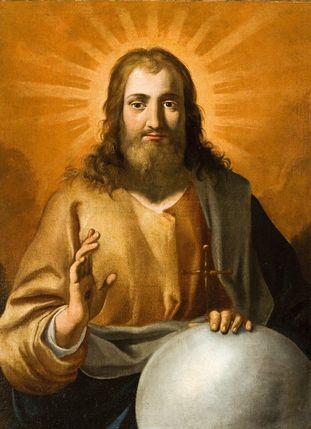

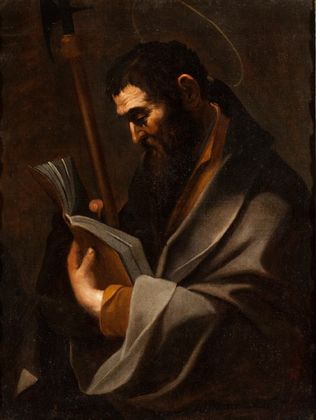

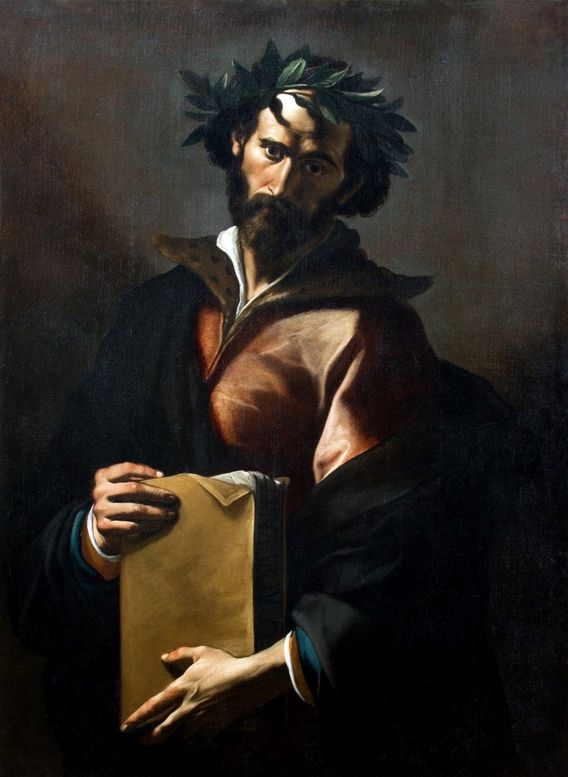

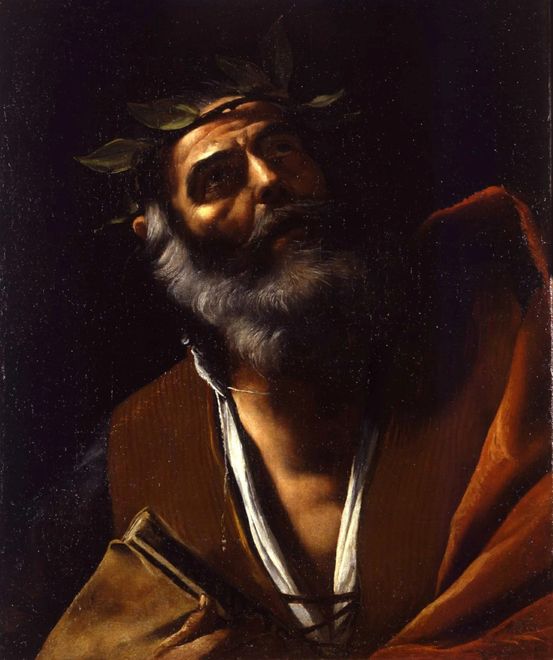

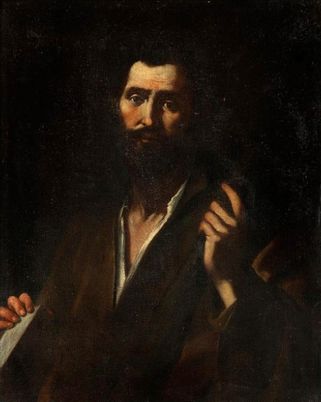

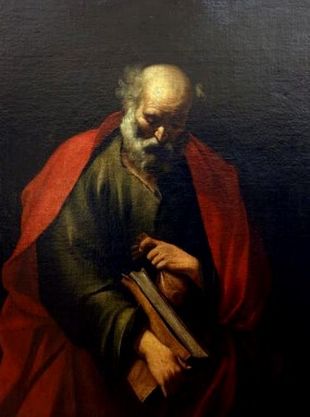

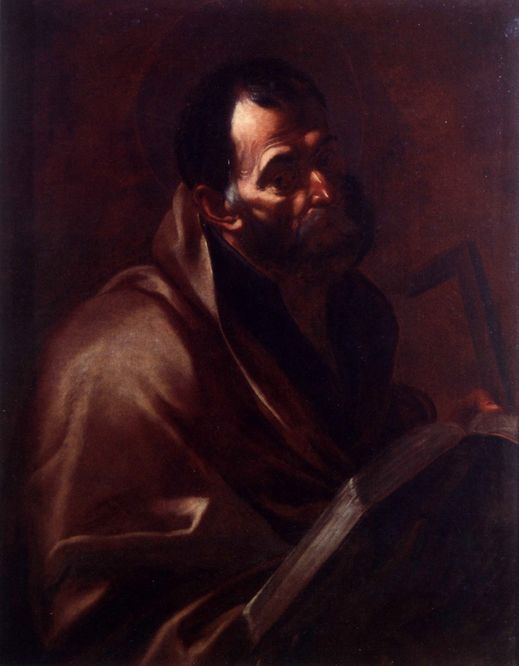

Le undici tele Sutri e Nepi (foto 1-11), giustamente variegate nei caratteri di ogni singolo Apostolo, formano un insieme armonico e coerente[6]. L’aggraziarsi del volto di San Giovanni e del Cristo deriva da una necessità tematica e lascia emergere quella vocazione alla maniera che ho già indicato essere la sua cifra più genuina.

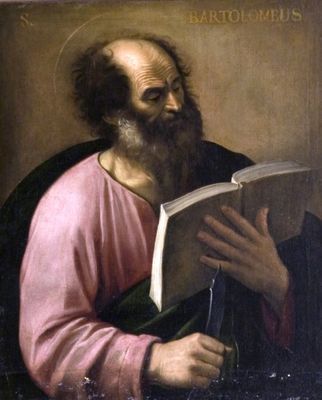

Indubbiamente San Tommaso, San Paolo, San Pietro, San Matteo, Sant’Andrea e San Bartolomeo hanno una attitudine psicologica più intensa, corrispondente alle cosiddette “teste di carattere” che la lezione carraccesca aveva posto come canone in epoca di controriforma.

Giuseppe Porzio, in un suo articolo del 2012[7]

ha pubblicato le foto di quattro Apostoli ritrovati ad Entracque, in provincia di Cuneo con la giusta attribuzione a Gregorio, ma credo sia opportuno mostrare in questa occasione gli undici dipinti sopravvissuti della serie (foto 12-22), perché costituiscono un’aggiunta cruciale alla ridefinizione del laboratorio pretiano.

Nel corpus di Entracque non vi è nulla che possa ricondurre alla mano di Mattia eppure risulta nobile l’impianto di ogni figura e molto raffinato appare l’insieme.

Mi viene a questo punto spontaneo allestire un confronto con una serie inedita di Apostoli che qui attribuisco a Giuseppe Vermiglio e che si trova a Concorezzo[8] (foto 23-31), nei pressi di Monza, anch’essa dunque ai margini dell’arco occidentale della Pianura Padana, ma nel versante meneghino.

Anche le scelte di Vermiglio cadono sulla semplicità e sull’atmosfera silente che avvolge i protagonisti, ma la sobrietà dell’artista lombardo, nella produzione matura che realizzò una volta rientrato in patria, è il risultato di una spoliazione quasi francescana che in qualche misura si allontana dalla cultura romana e caravaggesca nella quale si era formato.

Giuseppe è un “Pittore del ritorno”[9], che sembra intenerirsi nel cercare una rinnovata sintonia con l’ossequiosa devozione parrocchiale delle proprie terre.

Quindi le ragioni che separano il gruppo apostolare di Concorezzo di Vermiglio dall’acuto caravaggismo che lo stesso artista lombardo espresse a Roma sono frutto di un percorso quasi inverso rispetto a quello messo in campo da Gregorio Preti.

È come se i due si fossero dati appuntamento nel nord giungendovi da sentieri opposti.

Ritengo che il gruppo pretiano di Nepi e Sutri, assieme agli altri che ora vedremo, attesti dunque il punto di sua massima prossimità al movimento naturalista, al linguaggio dei seguaci di Merisi, mentre per Vermiglio quel simile esito costituisce la dichiarazione di una volontaria separazione.

Cionondimeno va ribadito che neppure nelle opere viterbesi di Gregorio l’attenzione pittorica si avventura nell’anima dei dettagli, nelle pieghe del tempo umano o nell’analisi fisica degli individui.

Il suo caravaggismo rimane “alla maniera” e forse non dobbiamo chiedergli più di questo, semmai dovremmo comprenderne gli intenti che lo muovono e trovare nella medianità la poetica che vi è di certo annidata.

Ma in questo dialogo indiretto tra Vermiglio e Gregorio ci sono ancora alcune scoperte che possono aggiungere ulteriori elementi di confronto e di riflessione.

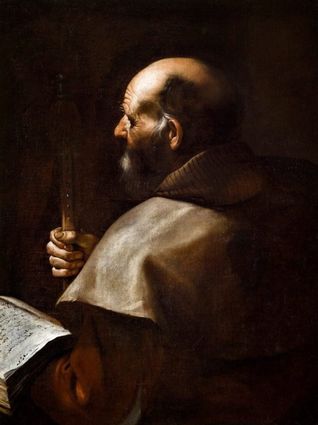

Nel Museo Diocesano di San Sebastiano a Cuneo sono conservati infatti i busti di cinque Apostoli: San Bartolomeo, San Matteo, San Filippo, Sant’Andrea e San Tommaso (foto 32-36), che facevano certamente parte di una serie completa, per la prima volta qui vengono presentati sotto il nome di Gregorio Preti e documentata presso il complesso monastico di San Sebastiano sin dal 1645, ma fino ad ora relegati all’anonimato[10].

In una nota di quell’anno viene fatta menzione di ben due serie apostolari che giungevano da Roma e che venivano offerte al prezzo complessivo di 240 scudi, una cifra che appare modesta in rapporto al numero elevato delle opere acquistate. Spicca sulle cinque tele superstiti lo sguardo di mesta malinconia che rivolge il San Bartolomeo. Totalmente privo di capelli, ma ancora vestito della propria pelle, quasi che il supplizio avesse riguardato solo lo scalpo anziché l’intero corpo.

Bellissimi anche il San Matteo con l’accetta in pugno e il probabile Sant’Andrea che con la mano alzata e la posa frontale si rivolge all’osservatore con insolita intensità.

Ma nella diocesi di Cuneo, così lontana dalla postazione romana di Gregorio, si possono enumerare ben tre serie di Apostoli che ora possiamo ricondurre a lui e la terza che presento si trova conservata presso l’Azienda Ospedaliera cuneense intitolata a Santa Croce[11] (foto 38-51).

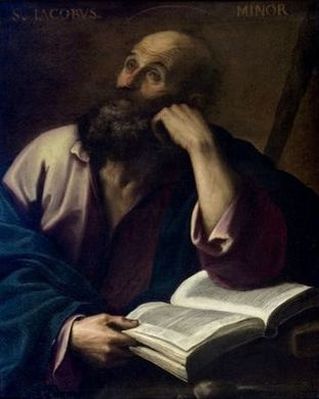

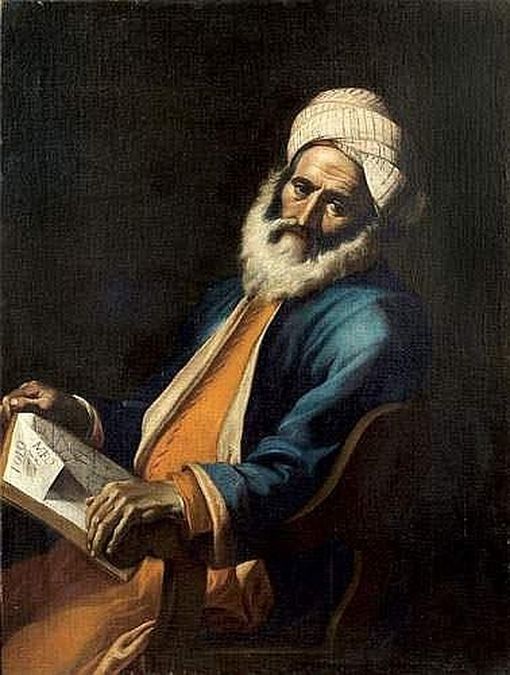

Nel gruppo di quattordici tele ricorrono fisionomie familiari ed un ventaglio di espressioni che conferma senza meno l’attribuzione, ma in particolare emerge la qualità espressiva di uno degli Apostoli, il San Giacomo Minore, che ha la mazza del suo martirio in mano, il volto rivolto al cielo e porta una singolare barba metà bianca e metà nera. In questo caso si scorge l’utilizzo di un modello vivente e dovette essere lo stesso che ha posato per l’Archimede del Museo Larizza di Varese (vedi foto 37), opera assegnata al fratello Mattia ma che da tempo ritengo frutto condiviso con la mano di Gregorio.

Stabilire con precisione i perimetri di stile della bottega di Gregorio, entro la quale fiorì il genio di Mattia, risulta ancora arduo;

prima che quei contorni diventino netti, totalmente distinti tra i due fratelli, ci sarà ancora una stagione di studi lungo la quale rimarranno pareri discordanti e oscillazioni di posizione.

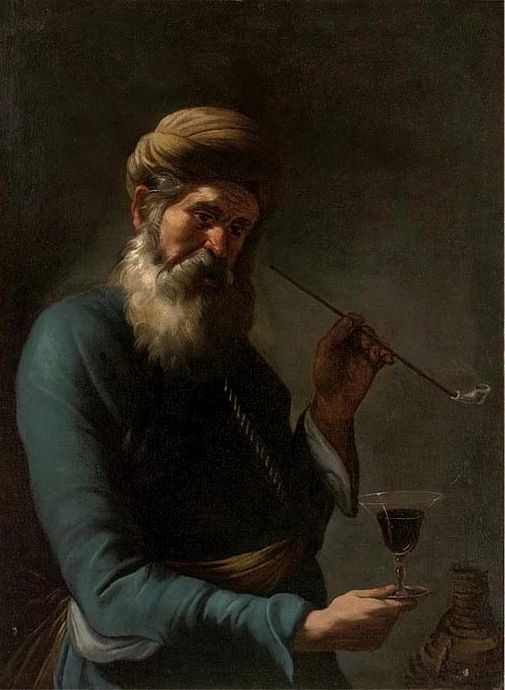

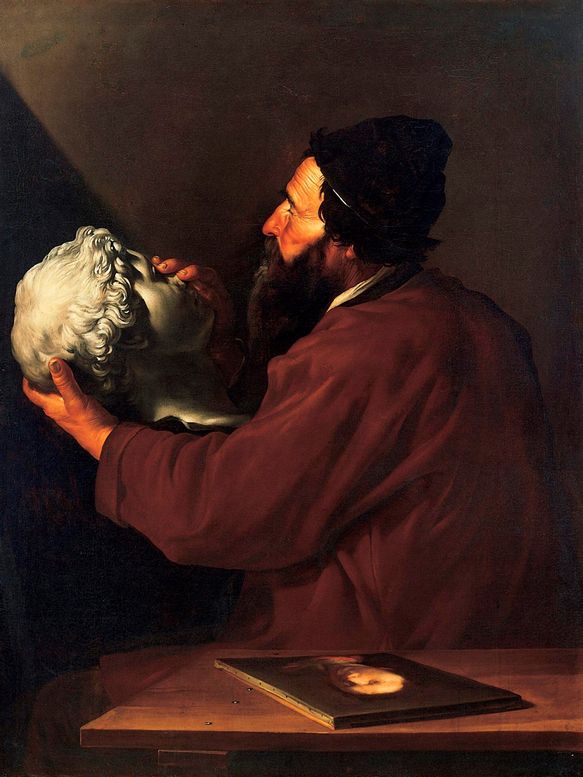

Ma le cento nuove tracce di ricerca e il ritrovamento di queste serie di Apostoli permette, a mio avviso, di estrarre altre opere dal catalogo strutturato di Mattia per aggiungerle a quello esuberante, ma finora approssimativo, di Gregorio. Forse i due congiunti decisero di realizzare insieme alcuni cicli di opere e ritengo impossibile stabilire a chi spetti l’idea di iniziare una tematica laica, legata al pensiero umanistico e scientifico. Di certo videro opere di Ribera che potevano scuotere il pensiero e indicare una nuova strada di lavoro. Va pensato allora, come frutto del solo Gregorio, come già ritenuto da altri studiosi[12], anche un secondo filosofo, il Tolomeo di collezione privata (foto 52), oltre a due più misteriosi personaggi (foto 53 e 54) che dimostrano eloquenti differenze dallo stile del fratello più famoso, vi emerge infatti una maggiore essenzialità di esecuzione che ormai è divenuta cifra del Preti più anziano[13].

Non mi sento di dire con certezza se l’uomo con gli occhiali che infila un ago (foto 53) o il fumatore col turbante che regge un calice (foto 54) nascondano pure loro le figure di due pensatori dell’antichità, ma è evidente che condividono lo spirito dei ritratti ideali e insieme quel tanto di enigma che anche gesti semplici possono contenere. Aderisco all’idea di Tommaso Borgogelli che vede il ‘sarto’ come parte di una serie legata ai Cinque sensi[14] e anche le misure consentono di tenerlo affiancato al ‘fumatore di pipa’. Anche se dal tema sacro si passa all’Allegoria o al contesto storico, che restituisce un volto a grandi letterati e studiosi delle scienze naturali, non risultano troppo differenti le scelte compositive delle tele, da quelle degli Apostoli. Ancora non sappiamo se i filosofi facessero parte di una serie compiuta o fossero concepiti come opere isolate, fatto sta che questa può essere l’occasione per mettere, uno di fronte all’altro anche alcune opere che sono state di recente attribuite giustamente a Mattia.

Credo significativo il fatto che l’Allegoria della vista, reggesse una tradizionale attribuzione a Salvator Rosa, la stessa che aveva il Pindaro di collezione privata (foto 55) prima di venir riportato nel catalogo di Mattia[15].

Quest’ultimo dipinto ha una innegabile prossimità col giovanile Autoritratto del Rosa conservato alla National Gallery di Londra (foto 56). Non a caso quel ritrarsi con la mano appoggiata sul motto che invita al silenzio equivale a un Autoritratto in veste di filosofo.

Credo appartenga a Mattia Preti anche un altro inedito Filosofo coronato d’alloro con una coppa di vino in mano, forse identificabile con Pitagora (salvo non si tratti di un’altra Allegoria del Gusto), che è transitato da Wannenes a Genova il 30 maggio 2018 come opera di anonimo, ma ne veniva segnalata una precedente attribuzione a Jan Van Dalem[16] (foto 57).

Ritengo possa considerarsi un esempio giovanile di Mattia ancora interno al laboratorio del fratello. Le dimensioni della tela sono inferiori alle altre finora raccolte, ma sono analoghe al Virgilio di collezione privata (foto 58) che tuttavia dimostra una già avvenuta conoscenza con Guercino.

Non va dimenticato anche l’Omero delle Gallerie dell’Accademia di Venezia che chiude al momento il cerchio dei grandi pensatori antichi riferibili a Mattia.

In questo caso va ricordata la vicinanza, di stile e di tema, con certi esiti di Pier Francesco Mola (foto 60) ed è sintomatico che Federico Zeri concepisse la tela veneziana come prodotto di quest’ultimo[17].

Resta innegabile però che la matrice primaria degli Apostoli e dei Filosofi, sia quella di Gregorio che di Mattia, vada rintracciata nelle opere romane del Ribera e più di ogni altra lo dimostra la raffigurazione del Tatto di Pasadena (foto 61) che è quasi un’altra interpretazione della figura di Omero.

L’Apostolo della Galleria Giamblanco di Torino (foto 62), è mutuato da quello e forse vede nella stessa tela la mano di entrambi i fratelli. Mentre risulta del solo Gregorio il San Tommaso d’Aquino del Museo di Taverna (foto 63), che pur dimostrandosi un ritratto fortemente introspettivo è infatti evidente che l’intera gestione dell’opera sia stata condotta dal fratello più anziano.

Chiudo questo secondo saggio su Gregorio ritornando al tema degli Apostoli e segnalando alcune opere sparse, a partire da un San Giacomo Minore transitato nel mercato antiquario tedesco come Mattia (foto 64), dove tuttavia lo stile di Gregorio risulta palese. Difficile dire se è della stessa serie di un San Matteo che nel museo di Zagabria[18] è ancora assegnato al Ribera (foto 65), mentre è già giustamente attribuito a Gregorio da Marini e Spike il bellissimo San Tommaso apostolo di collezione privata napoletana[19] (foto 66) al quale affianco due volti intensi il primo (foto 67) trattato con una sapienza pittorica carraccesca che impressiona e l’altro (foto 68) che, come in un esercizio di stile, declina in direzione caravaggesca la medesima fisionomia[20].

Il carattere mutevole di queste ultime opere, ruotato intorno a una stessa espressione scorciata, pone qualche quesito ancora da risolvere, ma fa comprendere le alte potenzialità di un artista, generoso per quantità e per varietà di stile. Dopo questa sequenza viene da chiedersi se si deve a Gregorio o al fratello Mattia la figura di intenso lupo di mare che qualche anno fa Leone De Castris ha riferito ad Agostino Beltrano[21], con la collaborazione di Paolo Porpora (Foto 69). La questione è del tutto aperta e in un’Ultima Cena storicamente assegnata ad Agostino e conservata nel Duomo di Pozzuoli (Foto 70) si ritrova, proprio tra gli apostoli, il volto torvo del Pescatore che mostra una cesta di pesci.

In ogni caso quel quadro straordinario, che dietro alla figura aggiunge anche un inedito paesaggio marino da ricondurre allo stesso Porpora, implicherebbe un rapporto più stretto dei due fratelli Preti con l’ambiente napoletano. Non è dunque un caso che si siano tolte opere dal catalogo di Andrea Vaccaro o di Guarino, così come ancora transitano, proprio sotto il nome di Beltrano[22], opere che vanno restituite a Gregorio (Foto 71).

Se la prima mostra dedicata al pittore portava come sottotitolo “un problema aperto”[23] anche questi due lunghi saggi, queste cento tracce per un nuovo percorso di studi, non potevano che chiudersi con qualche punto interrogativo su Gregorio Preti.

Un pittore pratico di mestiere anche se discontinuo, ma non certo estraneo al sentimento, un pittore che faticosamente tenta tuttora di uscire dal cono d’ombra proiettato dalla luminosa carriera del fratello. La stima ricevuta in vita e il ruolo avuto nella piazza romana, la più competitiva dell’epoca, cinondimeno attestano Gregorio come un maestro e spezzare una lancia in suo favore acquista un sapore particolare leggendo i passi a lui dedicati dal De Dominici: “Lo amavano, e proteggeano fra gli altri il Cardinale Rospigliosi, e D. Paolo Borghese Principe di Rossano, e gli avevano ottenuto dal Papa l’onore del Cavalierato delle lancie spezzate”[24], sicché, anche l’appellativo di “Cavalier Calabrese”, che comunemente definisce la figura e lo status di Mattia, andrebbe quantomeno allargato spettando, di fatto, pure a Gregorio che ottenne la carica ancor prima del fratello minore.

Massimo Pulini

Per aver agevolato la mia ricerca va un sincero ringraziamento a Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano di Cuneo, a Rita Aimale responsabile del patrimonio dell’Azienda Ospedaliera di Santa Croce e Carle e, sempre a Cuneo, a Giorgio Olivero, fotografo delle due serie di Apostoli. Anche a Alberto Marchesin e Tommaso Borgogelli va la mia riconoscenza per avermi segnalato alcune pubblicazioni che non conoscevo.

Massimo PULINI Montiano, 12 Febbraio 2023

NOTE