P d L

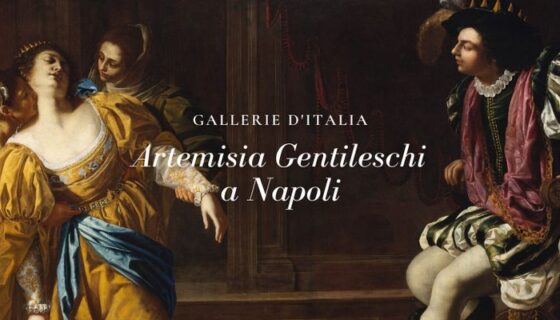

Si dice che Oscar Wilde fosse solito affermare che per superare una tentazione occorrerebbe immergercisi dentro. Non crediamo di essere lontani dal vero se pensiamo che Antonio Ernesto De Nunzio e Giuseppe Porzio abbiano conosciuto entrambi una sensazione del genere nel momento in cui hanno pensato, progettato e infine curato, valendosi della consulenza di Gabriele Finaldi, l’esposizione dedicata agli anni napoletani di Artemisia Gentileschi (Fig. 1) che chiuderà i battenti il prossimo 19 marzo, e quindi ancora per pochi giorni visitabile nella splendida sede delle Gallerie d’Italia in palazzo Zevallos.

L’argomento specifico in effetti per quanto attraversato ma che i due studiosi hanno evidentemente ritenuto non ancora del tutto sistematizzato dai non pochi studiosi, italiani e non, che alla pittrice hanno dedicato i loro lavori non era privo di fascino ma nascondeva anche vari trabocchetti tanto di ordine filologico quanto di ordine artistico ma sarebbe meglio dire culturale latu sensu, se non addirittura sociale, collegati alla vicenda personale dell’artista – ormai stranota dopo così tante indagini, pubblicazioni e filmati- la quale, si sa, è da tempo assurta per un forse malinteso senso di solidarietà ad icona di una battaglia ante litteram per l’emancipazione femminile. Proprio su questo tema, in queste stesse pagine di About Art qualche mese fa Keith Christiansen, che è precisamente tra coloro che di questa figura di pittrice più si sono occupati così annotava:

Artemisia è stata trasformata da artista di talento, ma non propriamente rivoluzionaria come artista, in proto-femminista e vittima. L’arte di suo padre – un’arte che sta a un livello sempre più elevato – è stata perfino quasi oscurata dalla sua. Ricordo che Charles Dempsey mi disse che non avrebbe mai creduto che Orazio sarebbe stato messo in ombra da sua figlia. (cfr. https://www.aboutartonline.com/parla-keith-christiansen-e-tempo-di-affrontare-la-questione-di-come-la-rivoluzione-caravaggesca-ha-avuto-implicazioni-sociali-piuttosto-che-puramente-artistiche-english-text-with-italian-tran/)

In effetti già nelle non rare iniziative espositive precedenti (rimandiamo in proposito alla ricca bibliografia presente nel catalogo della mostra ma curiosamente assente nelle schede delle opere), i rapporti tra padre e figlia erano stati abbondantemente acclarati, a cominciare dall’articolo del 1916 di Roberto Longhi “testo profetico ma al tempo stesso profondamente denso di pregiudizi”, secondo Elisabeth Cropper (cfr. E. Cropper, Riflessioni su Artemisia, in Artemisia, la musa Clio e gli anni napoletani, Pisa Palazzo Blu, 23 marzo – 30 giugno 2013, Roma, 2103, p. 12), rapporti che possiamo dire nella sostanza circoscritti alla iniziale quanto ovvia educazione all’arte cui la giovane sembrava indirizzata già a partire dal nome di battesimo (Arte mi sia gentil esca), e in ogni caso la pittrice aveva dato mostra di quanto fosse precoce il suo talento esordendo diciottenne con la pur discussa Susanna e i Vecchioni di Pommersfelden e poi con l’ingresso due anni dopo nell’Accademia del Disegno a Firenze, prima donna ad esserci ammessa. E tuttavia, pur riconoscendole sostanzialmente un “innato talento”, la critica ha inserito più o meno concordemente Artemisia in un ambito di valori “medio alto” come riassumeva poco più di dieci anni fa Roberto Contini – altro studioso molto addentratosi nella materia- sottolineando poi come “a Napoli la sua lunghissima presenza non si staccò forse che raramente da una argentea medietas”, anche se “il suo rango non fu mai quello di comprimaria” (Cfr. R. Contini, Fino a qual segno giungesse l’ingegno e la mano di una tal donna, in F. Solinas – R. Contini, a cura di, Artemisia Gentileschi. Storia di una passione. Milano, Palazzo Reale, 22 settembre 2011 – 29 gennaio 2012, p. 36 segg.).

Vero è che ciò che capita nella vita sono eventi e di sicuro quello che ha segnato in misura determinante la narrazione concernente la nostra pittrice, tanto da farla diventare, come dice Christiansen, una sorta di eroina protofemminista, è stata la violenza subita nel 1611 da parte di Agostino Tassi, poi denunciato per non aver rispettato la promessa di matrimonio. Tuttavia, come non è difficile capire, gli eventi possono essere raccontati in modi diversi, anche – e nel nostro caso soprattutto- con l’arte, sia essa pittura, scultura o altro ancora. Ed a guardar bene avere nelle mani una matita o un pennello o un bulino costringe sostanzialmente a scegliere attentamente cosa dover riprendere o estrarre dalla realtà, seguendo certamente una modalità all’apparenza forse più lenta rispetto ad un racconto, più intima rispetto ad uno spettacolo, ma non per questo meno significativa ed accurata. L’opera d’arte insomma s’intreccia strettamente all’esistenza, e allora se di “scarti qualitativi” nella produzione della pittrice si parla anche in questo evento espositivo, come fanno De Nunzio e Porzio ammettendone alti e bassi, è però dentro questa curvatura e nella consapevolezza che la materia si è spesso prestata a visioni strumentali che va posta la critica all’esperienza artistica della Gentileschi, evitando il rischio evocato dalla Cropper, ma anche quello opposto: “Non dobbiamo ignorare la sua vita mentre osserviamo la sua opera perché la vita è nell’opera”, sottolineava ancora la studiosa britannica nel testo sopra citato, contestando come si è detto la “maniera” con cui aveva scritto della pittrice Roberto Longhi, che, pure, la riconosceva come “l’unica pittrice in Italia che abbia mai saputo cosa sia pittura”.

Tutto ciò per dire che non erano semplici da affrontare le sfide cui si sono sottoposti non senza una certa temerarietà De Nunzio e Porzio mettendo in pratica questo importante evento di cui a pochi giorni dalla conclusione è opportuno iniziare a tirare le somme.

In primo luogo si trattava di riuscire ad intrecciare senza pedanteria una vicenda personale, così significativa, dentro la Storia dell’Arte, quella con la S maiuscola, quella che oltre alla forma determina la sostanza, s’intreccia con i grandi eventi, li plasma e li scansiona nel corso del tempo; sotto questo aspetto ci pare che il lavoro abbia seguito un filo conduttore estremamente attento lavorando su dati già noti ma recuperati e rivisitati, e soprattutto sulle novità emerse da uno scavo archivistico che appare davvero ragguardevole che, se non ha consentito di sciogliere i non pochi quesiti legati alla vicenda umana e artistica della Gentileschi, quanto meno ha schivato (e sarebbe stato l’inevitabile corollario) mal poste giustapposizioni con lo sguardo e la mentalità dell’epoca.

Fa bene in effetti Porzio nel suo saggio introduttivo a sottolineare come si sia cercato di

“stare quanto più possibile sui dati concreti (…) cercando di evitare quell’intrico tra storia e fiction che contrassegna l’enorme letteratura cresciuta sulla ‘pittora’ negli ultimi decenni”.

Uno studioso in effetti non vive dentro una torre d’avorio e in tempi di inedite e a volte gratuite sensibilità e suscettibilità circa le infinite declinazioni del dibattito sui “generi” anche questa, quanto meno per un semplice fruitore come chi scrive, appariva una sfida da vincere.

I temi affrontati nei vari saggi ci portano effettivamente dentro varie determinanti questioni, si deve dire in parte risolte in parte no ancorché approcciate in modo che ci appare scientificamente adeguato, e in ogni caso davvero di grande interesse. Eva Straussman-Pfanzer si esprime sulla fortuna di Artemisia, da David Garcia Cueto in coppia con Rafael Japòn apprendiamo novità su Artemisia a confronto con Giovanna Garzoni; vanno poi letti con la dovuta attenzione per le precisazioni e gli accostamenti che presentano, i contributi degli stessi Porzio e De Nunzio, oltre che di Ruotolo e Shaila Baker, che segnano a nostro parere i veri punti di discussione, di cui in questa sede non potremo dar conto che in poche ma per noi essenziali notazioni lasciando ai lettori del catalogo ulteriori necessari approfondimenti.

E’ ben noto agli addetti ai lavori quanto sia radicata e in che modo sia stata sperimentata in numerose circostanze l’attività di ricerca e analisi circa il ricco e vario linguaggio artistico seicentesco partenopeo (ma non solo naturalmente, ma in questa sede è di questo che stiamo parlando), svolta a Napoli da valorosi studiosi, compresi naturalmente i due curatori, certamente da annoverare tra i maggiori intenditori attuali, tanto che la ricostruzione operata ancora da Porzio sul percorso creativo / stilistico negli anni del soggiorno napoletano di Artemisia, non può certamente non essere lodata, vista la dichiarata volontà di tenere “quanto più possibile alta la tensione qualitativa”.

Non a caso il catalogo apre con quello che viene definito “il cuore della produzione di Artemisia e della mostra stessa”, vale a dire “la galleria di donne forti tratte dall’immaginario classico e giudaico – cristiano” a cominciare dalla Santa Caterina d’Alessandria (Fig. 2) oggi alla National Gallery di Londra, riprodotta “in uno stile fortemente naturalistico” tale che di fronte alla immagine lo spettatore non può sottrarsi “dallo sguardo di Artemisia” (lo scrive Letizia Treves, nella scheda), per continuare con le recenti acquisizioni di un’altra Santa Caterina d’Alessandria del museo di Stoccolma, come pure una Giuditta con la testa di Oloferne (Fig. 3) del museo di Oslo, che ci rimanda ad altri soggetti del genere realizzati dall’artista, alcuni autentici capolavori, che declinano anni ed anni di opere visivamente impressionanti che come tessere di un mosaico s’incastrano fino a restituirci un possibile senso d’insieme.

Cui contribuiscono altresì “le più impegnative e complesse composizioni a sfondo erotico di ispirazione veterotestamentaria e mitologica” quali ad esempio la Betshabea al bagno” (a Pitti), o la tarda “Susanna e i vecchioni” (alla Pinacoteca di Bologna), per finire con “l’ambizioso trionfo di Galatea” (Fig 4) oggi alla National Gallery di Washington, tutte opere che pongono però il problema delle “lampanti eterogeneità stilistiche” e cioè dell’intervento di collaboratori ovvero di una “officina diretta da Artemisia”.

E’ un tema questo delle collaborazioni con altri artisti ben trattato nella mostra anche tramite un’accorta esposizione di pezzi assai rilevanti (citiamo per tutti due notevoli Santa Caterina di Giovanni Ricca (Fig. 5) e di Paolo Finoglio e che tuttavia fa anche nascere dei dubbi per la scelta di assegnare tout court alla mano dell’artista opere di chiara collaborazione, ma è un tema questo che riprenderemo tra poco.

Perché prima ci pare necessario porsi (e porre) una questione che ci pare sia rimasta inevasa, e cioè se ci fosse, e semmai quale sia stato, un qualche significativo substrato di carattere ideologico anche in senso lato nella scelta di queste figurazioni, se cioè i richiamati temi veterotestamentari o mitologici fossero il frutto di un preciso percorso scelto dall’artista, magari dentro la logica dell’exemplum virtutis. Perché effettivamente una prima vera sorpresa è rilevare come all’interno di questo corpus cosi precisamente caratterizzato e delineato non compaia affatto un tema pure all’ordine del giorno nel lungo torno di anni in cui Artemisia visse e operò nella capitale del viceregno, ma che tale era anche a Firenze, alla corte medicea di Cosimo II frequentata e certo poi rimpianta dalla pittrice, per non dire a Roma prima, durante e oltre il pontificato barberiniano.

Ci riferiamo alla “Iconografia dei filosofi antichi” del tutto assente dalla produzione di Artemisia e che lascia perplessi dato che, come ebbe a scrivere in proposito Oreste Ferrari in un saggio magistrale ancorché datato al 1986, questo tema “investe tutta la problematica del rapporto tra la cultura artistica del Seicento e l’antico” (Cfr. L’Iconografia dei filosofi antichi nella pittura del sec. XVII in Italia, in “Storia dell’Arte”, n. 57, a. 1986, p. 103).

Possibile che Artemisia non abbia neppure percepito il dibattito culturale che interessò proprio in quegli anni la tematica dei “caratteri” e la “teoria degli affetti”, all’interno del “più vasto tema speculativo dell’ ‘ut pictura poesis’”? e che suscitò l’interesse di teorici come Agucchi e Bellori, di pittori come Poussin, di filosofi come Cartesio e Gassendi, di storici come Chantelou? Il Ferrari dà anche conto di quanti artisti partenopei, da Ribera a Fracanzano, a Giovanni Do a Bartolomeo Bassante per non dire Luca Giordano e Salvator Rosa, e collezionisti partenopei, quali il principe di Minervino, il principe di Avellino, il duca della Torre, il duca di Maddaloni, per non dire del messinese Antonio Ruffo, e altri ancora, per non citare gli spagnoli, tra cui lo stesso duca d’Alcalà, ne fossero attratti. Nella raccolta di quest’ultimo che passò poi al duca di Medinaceli, per finire al duca di Lerma, tanto per citarne solo alcuni, si crede a ragione che si conservassero tutta una serie di filosofi dello Spagnoletto, mentre, al contrario, non si trova nell’Artemisia partenopea alcun Socrate, Cratete, Diogene, Anassagora, Pitagora, Eraclito – Democrito, etc. etc.

Come ancora annotava Ferrari, in quelle iconografie

“non è difficile riconoscere … moventi che generalmente aderiscono alle correnti del neo-stoicismo secentesco”,

né ci pare che la stessa cosa si debba dire delle “eroine” gentileschiane, posto che l’autrice non risulta essere impegnata in alcun modo sul versante intellettuale –almeno a quanto se ne sa finora, anche a leggere il catalogo di questa esposizione che si deve ritenere il più aggiornato anche a questo riguardo-.

E tuttavia la questione di quale fosse la sua fonte ispiratrice resterebbe un enigma, tanto più se consideriamo come la pittrice fosse senza debbio a contatto con gli ambienti colti della società partenopea di casa nella corte vicereale tanto al tempo del duca d’Alcalà quanto a quello del conte di Monterery , vivendo per di più in una città in cui il dibattito culturale era tutt’altro che modesto, al contrario, si pensi al ruolo di un nobile come Giovan Battista Manzo, marchese di Villa, animatore e fondatore della Accademia degli Oziosi, laddove Napoli anzi proprio allora appariva senz’altro come “uno dei più fervidi centri dell’esperienza speculativa secentesca”. L’assenza di dati a questo riguardo porta insomma a ritenere che l’attrazione o l’attenzione verso modelli dell’arte antica non fosse che puramente formale. Il problema probabilmente avrebbe meritato un qualche approfondimento anche perché rimanda alla questione spesso emersa in casi del genere se cioè un artista possa essere indirizzato su determinate tematiche dalla committenza, ovvero, come notava ancora il Ferrari “quanto (i committenti) siano indotti a dar commissioni dalla percezione delle peculiari vocazioni espressive degli artisti”.

Evidentemente a fronte di una tradizione culturale che si veniva delineando come una

“esaltazione della tolleranza delle opinioni” dentro un “umanesimo a sfondo erasmiano del tutto coerente con gli orientamenti della scuola giuridica napoletana”

la scelta iconografica di quelle protagoniste al femminile non poteva che essere obbligata e comunque la più opportuna per Artemisia proprio nella logica evocata più sopra dalla Cropper quando ammoniva, vale ripeterlo:

“Non dobbiamo ignorare la sua vita mentre osserviamo la sua opera perché la vita è nell’opera”.

Non molto altro insomma si deve intendere da queste prove, dove se è vero che c’è molta Artemisia nell’instancabile tentativo di esprimere modi di operare e messaggi che cercano faticosamente di sottrarsi alle etichette dello ‘scontato’, che non le si possono accostare, tuttavia ci sembra manchi quel respiro ideale che fa salire le quotazioni di un artista al livello massimo di caposcuola.

Se questo è vero, non sembrerà un caso trovare insieme alla rappresentazione di sante e figure di eroine un altro tema piuttosto determinate e che pare giusto essere l’altra faccia della medaglia, vale a dire quello della decapitazione. Se fossimo stati nel Trecento e nel Quattrocento probabilmente dovremmo entrare in una logica compositiva non troppo distante dal tema della “pittura infamante” che conobbe in quei tempi com’è noto un notevole dispiegamento specie in ambito toscano (ma non solo) tanto che con Andrea del Castagno e Andrea del Sarto (per non dire di Botticelli, autore come si sa delle pitture a muro eseguite nel 1468 dopo la Congiura dei Pazzi) si raggiunsero momenti assolutamente non secondari per l’intera vicenda artistica (cfr, in proposito G. Ortalli, La pittura infamante. Secoli XIII – XIV. Nuova edizione riveduta e aggiornata. Roma, 2015, per le citazioni seguenti)

Con la Gentileschi siamo però nel XVII secolo e i rapporti sono mutati ma resta pur vero che è necessario ricorrere alle immagini perchè

“in una contrapposizione di parti quanto più spregevole e vituperata è l’una, tanto più, di riflesso, appare buona e rispettabile l’altra”

e da questo punto di vista le non certo troppo velate allusioni alla vicenda giudiziaria che come tutti sanno vide condannato il Tassi ma senza effetti davvero concreti richiamavano ad un “uso della pittura per colpire il nemico quando la sua infamia non era poi così riconosciuta nell’opinione corrente” dove, al contrario fu la vittima a pagarne lo scotto.

Ma per tornare al rimarchevole lavoro svolto per approntare una esposizione che proponesse novità e precisazioni si deve iniziare con il notevole Sinite Parvuols (Fig 6) che da poco è stato certificato come “facente parte dell’Apostolato”, la cui ricomposizione pur parziale viene segnalata come “novità e primo fulcro tematico della esposizione”.

Si tratta della serie di tredici dipinti che nel 1629 Fernando Enriquez d’Afan de Ribera, III Duca di Alcalà “prima di lasciare Siviglia alla volta di Napoli dove era stato nominato Vicerè, aveva consegnato alla Certosa di Santa Maria de la Cuevas nella città andalusa”. I dipinti, commissionati per la cappella che lo stesso Duca concepiva come sepoltura per sé e la sua famiglia, erano stati eseguiti “cada uno de diferente pintor de los mas insignes que se hallaron en Italia a quel ano (1625)”.

Queste citazioni prese da un saggio (scritto per un volume in onore di don Sandro Corradini, ignorato però nel catalogo della esposizione partenopea da Rafael Japòn che firma le schede di prammatica) di Gianni Papi autore della scoperta del dipinto presso la chiesa romana di San Carlo al Corso (seguita al riconoscimento di Riccardo Lattuada e alle ricerche di Gianluca Forgione e Francesco Saracino), sono propedeutiche ad ulteriori osservazioni; in primo luogo ci fanno riflettere sui rapporti intercorsi tra l’artista e la committenza spagnola, uno dei temi basilari affrontati nella esposizione, che ci proietta senza esitazioni all’interno del lungo soggiorno della pittrice sotto il Vesuvio, iniziato giustappunto a seguito della committenza del Duca d’Alcalà e durato circa 26 anni tolti i due passati a Londra.

Fu proprio il Duca d’Alcalà – viceré a Napoli dal 1629 al ’31- “mecenate, bibliofilo e raffinato cultore della pittura naturalistica italiana contemporanea” colui che, come è stato scritto “in Spagna contribuì a far conoscere Caravaggio e Artemisia Gentileschi” (cfr. A. Musi, Filippo IV. El Rey Planeta …, Roma, 2021, p. 167). E’ peraltro il momento in cui nell’incertezza del clima politico seguito in Spagna alla scomparsa prematura dell’erede al trono e alla irresolutezza de El Rey Planeta

“la periferia conquistò un vivace protagonismo e, ancor più i viceré, soprattutto italiani, guadagnarono nei blocchi di potere madrileni uno spazio prima forse inimmaginabile”.

Quello della esportazione di modelli culturali fu proprio “il campo in cui la corte vicereale napoletana si mosse con maggiore autonomia” nella logica della “rappresentazione e propaganda del potere regio”; in sostanza

“i vicerè napoletani furono a buon titolo considerati i migliori agenti della proiezione esterna e diffusione dell’arte napoletana all’estero” (Musi, p. 243).

Se accettiamo che la “Annunciazione“ di Capodimonte (Fig. 7) fissi “il primo termine certo del percorso artistico della pittrice” (giusto a ridosso della presa di possesso del vicereame da parte del duca d’Alcalà) e che –sempre seguendo Porzio- a qualche anno dopo risalgono le “due delle tre tele monumentali realizzate tra il 1635 e il 1637 circa, ancora una volta nell’orbita della committenza vicereale (siamo negli anni del 6° Duca di Monterrey – 1632 – 1637- cui seguirà il Duca di Medina La Torre -1637 – 1644, ndA), per il coro della cattedrale di Pozzuoli, San Gennaro e i compagni gettati nell’anfiteatro ammansiscono le belve, e San Procolo e Santa Nicea” ne consegue che Artemisia avesse ormai tutte le carte in mano per gestire al meglio il suo rapporto con la committenza partenopea.

Lo dimostra la grande tela cui abbiamo fatto cenno raffigurante appunto l’Annunciazione firmata e datata 1630, allorquando, come scrive Maria Cristina Terzaghi nella scheda di catalogo “Il circuito di committenza in cui la pittrice risulta inserita in quel momento è dei più elitari” se è vero che coinvolgeva personaggi come l’imperatrice Eleonora Gonzaga, l’infanta Maria Anna d’Asburgo, il nipote di Urbano VIII Taddeo Barberini, e un intellettuale raffinato collezionista come Cassiano del Pozzo.

Ma qui c’è un altro colpo di scena: in effetti, una lettera dell’artista apre ad uno scenario del tutto differente se è giusta la data dell’11 febbraio 1636 della missiva spedita al segretario del Granduca di Toscana, nonché amico personale della pittrice, Andrea Cioli con cui la stessa dichiarava l’intenzione di voler abbandonare la città pregandolo di aiutarla per un eventuale trasferimento a Firenze:

“La priego non si dimentichi di quello che li accennai per la mia ultima che gli scrissi, perché in Napoli non ho voluntà de più starci, si per li tumulti di guerra, come anco il male di vivere, et delle cose care” (in F. Solinas, a cura di, Lettere di Artemisia, con la collaborazione di M. Nicolaci e Y. Primarosa, Roma, 2011, pp. 115-6)-

Come è noto, dopo appena due anni l’artista attraversava la Manica. Anche questo resta un passaggio non chiarito: cosa veramente accadde in quel torno di anni da spingere Artemisia a ricongiungersi col padre? Non c’è traccia nella non certo modesta campionatura di lettere realizzata da Solinas dei tormentati eventi che intercorsero in questo periodo a Napoli, eppure la donna come si è visto ne fa cenno accennando a “tumulti”. E cosa intendeva con quella formulazione divenuta popolare nella poesia italiana del Novecento riassunta nel “male di vivere”?

Forse si deve credere ad una intervenuta necessità di aggirare quella sorta di griglia stretta che imponeva di circoscrivere il proprio estro creativo nei perimetri angusti di una committenza ormai dai temi scontati e che impediva il dischiudersi a tematiche su cui non era possibile esprimersi? Ed è quindi forse sotto questo punto di vista che va inquadrato il successivo viaggio a Londra nel 1638? Sono ipotesi che né la pur notevole ricerca documentaria operata nella circostanza della esposizione, né l’epistolario pubblicato da Francesco Solinas per ora hanno dato risposta. Quello che si sa è che a Londra probabilmente collaborò con il padre in alcune imprese e che compose un dipinto per Carlo I, Stuart il noto Autoritratto in veste di Pittura, oggi a Kensigton Palace (Fig. 8), che la maggior parte della critica assegna alla mano della Gentileschi e che qui viene riconfermato.

E in questa direzione è interessante ora cercare di riprendere il discorso lasciato in sospeso sopra, e provare a diradare qualche nube che è apparsa sullo sdrucciolevole terreno dell’attribuzionismo dove qualche stranezza non va sottaciuta.

Occorre intanto dire, riguardo a questo tema delle attribuzioni di opere che in qualche caso possono lasciare sconcertati, ciò che annotava Winckelmann, vale a dire che anche la cosiddetta connoisseurship può essere considerata una “vera scienza” sempre che lo studioso “arrivi a conclusione dopo lunghe ricerche e confronti”.

Abbiamo già dato atto di quanto encomiabile sia stato nell’occasione il lavoro dei nostri studiosi che hanno partecipato all’evento di Palazzo Zevallos e tuttavia non possiamo non confessare certo non lo sconcerto ma un po’ d’incertezza si, girando per le splendide sale della esposizione, allestite in modo davvero egregio, di fronte ad alcuni quadri che apparivano assegnati senz’altro alla mano di Artemisia Gentileschi, pur a fronte delle “sconcertanti variazioni stilistiche” – sono ancora parole di Porzio– di opere bensì interessanti però non del tutto adeguate, diciamo così, alla elevata caratura della pittrice.

Il saggio che apre il catalogo e che abbiamo già citato pare voler prendere di petto proprio la questione della “pratica di bottega” che, intensificatasi nel corso del tempo, può spiegare quella “involuzione” che finisce per contrassegnare anche “opere che recano la sua firma”. E certo convince ma fino a un certo punto la pur abile giustificazione opposta da Porzio per cui, garantita “la responsabilità ideativa” a carico di Artemisia piuttosto che la “coerenza esecutiva” dell’opera, ne deriverebbe che distinguere la sua mano da quella dei suoi assistenti sarebbe

“un atto probabilmente illegittimo … per tale motivo si è scelto di adottare l’etichetta ‘Artemisia’ anche per opere dove è evidente la partecipazione di aiutanti”.

Ora, detto che la completissima scheda dei dipinti citati ai numeri 14 e 15 firmata dal nostro curatore dà proprio conto della “presenza di aiuti a fianco della pittrice”, come del resto fa Maria Cristina Terzaghi per quanto riguarda Giuditta e la sua ancella con la testa di Oloferne di Capodimonte (Fig. 9)

da collocare “in un momento probabilmente successivo al soggiorno londinese ormai dentro il quinto decennio del Seicento” allorquando “la capacità ideativa di Artemisia appare più stanca e il contributo della bottega più generoso”, resta da capire quali siano stati i motivi veri di questa involuzione.

Cosa accadde negli anni intercorsi tra la data del suo arrivo a Napoli (probabilmente il 1630, direttamente da Venezia) e quella della sua scomparsa (che viene indicata come post 1654, rimanendo questo uno degli enigmi che la mostra non ha potuto sciogliere come riconosce De Nunzio)?

Sembra anche in questo caso che gli eventi assolutamente clamorosi che si susseguirono prima e soprattutto dopo la rivolta di Masaniello la Gentileschi non li abbia neppure percepiti: le proteste popolari, l’ascesa e la triste fine del pescivendolo amalfitano, i tentativi di colpo di stato (se possiamo definirli così) cui si alternarono capipopolo dalla scarsa credibilità a nobili francesi di tutt’altro lignaggio, l’intervento delle truppe e la sanguinosissima repressione che ne seguì non sembrano aver avuto riflesso non diciamo nella produzione artistica ma neppure nella vita quotidiana della pittrice, a quanto è dato sapere.

Anche in questo caso insomma è difficile poter rispondere in modo esaustivo e dunque va presa per buona la considerazione che il lavoro dell’artista abbia iniziato a conoscere una traiettoria al ribasso “dopo il ritorno dall’Inghilterra” quando la sua felicità creativa “appare francamente involutiva” causa la indifferenza dei committenti spagnoli se è vero quello che nota Porzio cioè che fu “il soggiorno londinese” a compromettere il favore del potere spagnolo:

“Al rientro da Londra – nota lo studioso- tutti i contati con i ‘potentati’ ricercati e coltivati con pertinacia dalla pittrice negli anni precedenti pare abbiano subito una battuta d’arresto forse legata ad una forma di declino …”.

Furono Luca Giordano e soprattutto Massimo Stanzione a giocare allora un ruolo determinante nella corte sia madrilena che partenopea; addirittura lo Stanzione “divenne l’artista più influente presso l’una e l’altra corte“.

Fiutato il vento, capito come stavano ormai le cose, ci volle poco all’artista di Orta di Atella a produrre opere che in tempi di reazione politica senza freni, avessero al centro del loro ciclo il tema del buon governo “comune sia al progetto filippino di restaurazione sia all’azione dell’Onate a Napoli”, il sedicente “vicerè della pacificazione” dopo Masaniello. Ma questa, come si dice, è un’altra storia.

P d L Roma 12 Marzo 2023