di Francesco CARACCIOLO

Così come il Palladio in ambito architettonico, Alessandro Maganza è parimenti ricordato tra le personalità di spicco che plasmò il linguaggio pittorico di Vicenza, costituendone il protagonista incontrastato prima dell’ascesa di Giulio Carpioni e Francesco Maffei in epoca barocca.

La guida di Marco Boschini dal titolo “I gioelli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza” del 1676 ricostruisce il complesso iter pittorico dei grandi artisti che operarono in città a partire dagli anni settanta del XV secolo fino alla seconda metà del 600’: dominarono incontrastati pochissimi artisti che con la collaborazione delle botteghe da essi fondate, lasciarono un’impronta duratura per quanto riguarda la storia artistica del capoluogo berico. La guida del Boschini, inoltre,comprende l’inventario dei numerosissimi dipinti presenti nelle chiese vicentine all’epoca della pubblicazione del volume. Essendo ricchissima di affreschi e di pale d’altare, sparse nelle principali istituzioni religiose della città tra chiese, cappelle e oratori, la Guida di Marco Boschini costituisce per noi una fonte preziosissima e completa della conoscenza sulla pittura vicentina tra Rinascimento e Barocco.

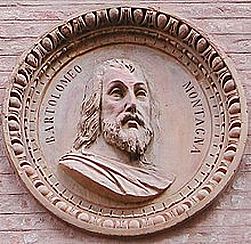

Il primo grande pittore di cui il Boschini tesse le lodi è Bartolomeo Montagna (ca. 1449-1523), la cui attività coincise con la “Renovatio Urbis” di Vicenza, periodo in cui, entrata nell’orbita della Repubblica di Venezia, la città conobbe una sostanziale ripresa economica e una più consapevole prosperità legata soprattutto al rinnovamento sia del tessuto urbanistico che di quello architettonico. Di fatto, la rinascita di Vicenza, a partire dal nuovo assetto politico ed amministrativo nell’anno 1404, è testimoniata innanzitutto dal fervore edilizio d’impronta veneziana che si tradusse nella realizzazione di splendidi palazzi in stile gotico quali Ca d’Oro e Casa Pigafetta, presenti ancora oggi nel tessuto architettonico della città.

Sicuramente Bartolomeo Montagna e la sua bottega realizzarono i città non meno di 90 opere tra cui 41 pale d’altare; la ristrutturazione e la ricostruzione di chiese e di oratori fu la conseguenza di un nuovo clima di riforme religiose che si proponevano di porre fine alla decadenza della vita religiosa cittadina. Collaborarono insieme a Bartolomeo Montagna anche il figlio Benedetto e Marcello Fogolino, altro nome importante della vicenda artistica del Rinascimento vicentino. Bartolomeo ricevette alcuni prestigiosi incarichi tra cui non si può non menzionare l’impresa pittorica di San Bartolomeo dove operarono persino Giovanni Buonconsiglio, Francesco Verla e Marcello Fogolino.

Verso la metà del 500’ si diffuse la tendenza di affrescare le facciate dei palazzi vicentini per i quali operarono per circa un ventennio i due artisti manieristi, famosi per gli affreschi all’interno delle ville palladiane, Giovanni Antonio Fasolo e Giambattista Zelotti. Il Boschini fa riferimento ai principali committenti di affreschi sulle facciate dei palazzi di Vicenza e in particolare delle famiglie Chiericati, Thiene e Fieramosca. Alcune tra le più importanti istituzioni pubbliche della città quali il Monte di Pietà vennero abbellite esternamente da pitture murali come nei coevi esempi veneziani.

A partire dalla seconda metà del 500’, in pieno clima controriformistico e di pieno rinnovamento della chiesa cattolica, il primato artistico sulla città di Vicenza lo ebbe Alessandro Maganza insieme ai suoi figli Giambattista il giovane, Girolamo e Marcantonio, creando la più importante bottega che Vicenza avesse mai conosciuto. All’interno di questa fiorente bottega, dove trovò impiego anche il nipote Vincenzo, i Maganza operarono per i nuovi cantieri religiosi della città di Vicenza caratterizzati dal pieno fervore edilizio in concomitanza con le nuove prescrizioni dell’arte sacra che doveva apparire pia,educativa e didattica affinchè il popolo fosse istruito sui misteri delle storie della passione di Cristo ma anche dei santi martiri ma nello stesso tempo l’arte doveva costituire un modello d’ insegnamento etico per tutti.

A partire dalla seconda metà del 500’, in pieno clima controriformistico e di pieno rinnovamento della chiesa cattolica, il primato artistico sulla città di Vicenza lo ebbe Alessandro Maganza insieme ai suoi figli Giambattista il giovane, Girolamo e Marcantonio, creando la più importante bottega che Vicenza avesse mai conosciuto. All’interno di questa fiorente bottega, dove trovò impiego anche il nipote Vincenzo, i Maganza operarono per i nuovi cantieri religiosi della città di Vicenza caratterizzati dal pieno fervore edilizio in concomitanza con le nuove prescrizioni dell’arte sacra che doveva apparire pia,educativa e didattica affinchè il popolo fosse istruito sui misteri delle storie della passione di Cristo ma anche dei santi martiri ma nello stesso tempo l’arte doveva costituire un modello d’ insegnamento etico per tutti.

Una pittura estremamente chiara ed edulcorata in cui prevaleva decisamente una composizione calibrata e serena ma nello stesso tempo priva di tutte le artificiosità e ampollosità tipiche dell’arte manierista fiorentina. Tra la fine del XVI e gli inizi del XVII Vicenza divenne un importante cantiere architettonico in cui i nuovi edifici religiosi compresi oratori e confraternite modificarono profondamente il volto della città: per citarne alcuni, vennero fondate le chiese di San Valentino (1584), San Filippo e Giacomo (inizi del 600’) e l’oratorio del Gonfalone (1599). Alessandro Maganza e la sua bottega si distinsero in città per la grande mole di pale d’altare e di cicli pittorici di una grande forza espressiva ed innovativa che durò fino alla prima metà degli anni 30 del 600’ per lasciare il posto al pittore barocco Francesco Maffei e subito dopo al grande Giulio Carpioni, protagonisti incontrastati del barocco vicentino.

Durante la Controriforma l’opera di Alessandro Maganza diventa un punto di riferimento per l’arte sacra in città e si può parlare anche di un rinnovamento dell’iconografia religiosa dopo la fase rinascimentale in cui si guardava alle novità di Giovanni Bellini e di Veronese. Ma la pittura di Alessandro, altresì, si carica di una certa forza e di un evidente pathos e drammaticità che la pittura vicentina non aveva mai conosciuto prima d’ora: le figure appaiono possenti e monumentali e in modo particolare i gesti diventano evidenti e concitati; non si dovrebbe parlare solamente di un artista minore il quale ha attinto in modo poco originale da numerose fonti artistiche quali Veronese, Palma il giovane e in misura minore Tintoretto ma a mio avviso il vero Alessandro Maganza, svincolato dai modi ripetitivi e retorici della bottega, è abbastanza riconoscibile per una sua forza espressiva resa evidente nelle sue figure sacre di notevole impostazione sia nel modellato che nel forte chiaroscuro tale da rendere fortemente drammatiche le scene. Sicuramente il contributo maggiore di questo artista lo abbiamo nel cantiere del Duomo, nella chiesa di Santa Corona (cappella del Rosario), nell’oratorio del Gonfalone e in San Domenico. Addirittura un suo dipinto lo possiamo ammirare presso la Galleria Palatina a Firenze. Tuttavia troviamo i suoi numerosi dipinti nelle varie chiese di Vicenza e di Padova e persino a Palazzo Chiericati.

Francesco CARACCIOLO 17 ottobre 2021