di Anna COLIVA

Con piacere accogliamo e pubblichiamo questo importante contributo di Anna Coliva su un tema che ha sollevato varie prese di posizioni dopo l’uscita del suo volume intitolato Galleria Borghese catalogo generale. Scultura moderna, Ediz. illustrata vol.1, in collaborazione con V. Brunetti (Officina LIbraria, 2020), ossia la derubricazione ad Anonimo della famosa scultura raffigurante la Capra Amaltea, sulla quale, su About Art, sono intervenuti, ribadendone invece la paternità al giovane Gian Lorenzo Bernini, M.Grazia Bernardini, Marco Bussagli, Francesco Petrucci, e in vario modo Marcello Fagiolo. Anna Coliva è nota per essere stata per anni Direttrice della Galleria Borghese (dove l’opera è allocata) e per aver curato pubblicazioni, convegni, esposizioni di gran rilievo scientifico proprio sulla figura e sull’opera di Gian Lorenzo Bernini (oltre naturalmente a varie altre personalità artistiche).

Con piacere accogliamo e pubblichiamo questo importante contributo di Anna Coliva su un tema che ha sollevato varie prese di posizioni dopo l’uscita del suo volume intitolato Galleria Borghese catalogo generale. Scultura moderna, Ediz. illustrata vol.1, in collaborazione con V. Brunetti (Officina LIbraria, 2020), ossia la derubricazione ad Anonimo della famosa scultura raffigurante la Capra Amaltea, sulla quale, su About Art, sono intervenuti, ribadendone invece la paternità al giovane Gian Lorenzo Bernini, M.Grazia Bernardini, Marco Bussagli, Francesco Petrucci, e in vario modo Marcello Fagiolo. Anna Coliva è nota per essere stata per anni Direttrice della Galleria Borghese (dove l’opera è allocata) e per aver curato pubblicazioni, convegni, esposizioni di gran rilievo scientifico proprio sulla figura e sull’opera di Gian Lorenzo Bernini (oltre naturalmente a varie altre personalità artistiche).

Caro Direttore,

mi chiedi di rispondere alle obiezioni mosse in sede di recensione di una monografia berniniana alle mie perplessità sull’autore della Capra Amaltea.

Lo faccio volentieri, benché ritenga che la scheda nel Catalogo e gli studi connessi possano essere sufficienti. Ma comprendo che essi sono rivolti, come ovvio per un catalogo generale, agli specialisti.

Ha ben ragione Marco Bussagli a definire tardiva la riflessione che mi ha portato alla convinzione definitiva che, ahimè, la Capra Amaltea non sia opera di Gianlorenzo Bernini.

Più che tardiva la definirei molto sofferta.

Più che tardiva la definirei molto sofferta.

La grande mostra antologica del 2017, irripetibile per completezza poiché comprendeva non solo busti, ritratti e opere di dimensioni ridotte, come era sinora accaduto, ma molte delle sculture monumentali non legate al gran composto, quelle che si sono definite statue autonome, doveva permettere di seguire passo dopo passo l’evoluzione dell’artista in termini stilistici, tecnici e di rapporto con la materia. Avevamo dunque la consapevolezza che molte questioni cruciali si sarebbero risolte grazie a confronti sino a quel momento impensabili, decisivi per risolvere in maniera definitiva questa come altre annose vicende berniniane. Così fu in molti casi.

Il busto di Antonio Coppola ad esempio, che apriva la sequenza dei  ritratti, ritrovava, attraverso gli stringenti confronti con le opere postegli accanto, la sua giusta attribuzione a Pietro Bernini, rivelata ad evidenza dalle pieghe del mantello e dal trattamento dei capelli cui manca la naturalezza ariosa di Bernini. Viene eliminata così sia la facile scappatoia dell’ipotesi di collaborazione tra padre e figlio; sia la mitologica propensione, che ormai è da ritenersi superata, ad attribuire ad un undicenne, per quanto dotatissimo, questa ed altre realizzazioni.

ritratti, ritrovava, attraverso gli stringenti confronti con le opere postegli accanto, la sua giusta attribuzione a Pietro Bernini, rivelata ad evidenza dalle pieghe del mantello e dal trattamento dei capelli cui manca la naturalezza ariosa di Bernini. Viene eliminata così sia la facile scappatoia dell’ipotesi di collaborazione tra padre e figlio; sia la mitologica propensione, che ormai è da ritenersi superata, ad attribuire ad un undicenne, per quanto dotatissimo, questa ed altre realizzazioni.

La collocazione del meraviglioso crocifisso in bronzo dorato dell’Escorial, eseguito da Bernini tra 1654 e ’56, a fianco del crocifisso bronzeo acquistato dal museo di Toronto nel 2006, ha rivelato insostenibile una diretta esecuzione da parte di Bernini, avanzata soprattutto da Montanari sulla scorta di una documentazione ritenuta plausibile ma alla quale si sono in seguito opposte nuove ricerche archivistiche (López Conde, 2011). Nel catalogo, completato ovviamente prima che le opere venissero affiancate in mostra, l’attribuzione del Museo prestatore è stata doverosamente rispettata. Vi sono però stati espressi dettagliatamente i molti dubbi e le conclusioni derivanti dalle ricerche di Scribner (2017) facendoli propri. Ma fu la possibilità dello studio comparato offerto dalla messa a stretto confronto delle due opere a convincere della debolezza dell’ipotesi attributiva. I medesimi particolari, così ravvicinati, hanno fatto emergere la poca perizia nella tecnica di fusione dell’esemplare di Toronto rispetto all’altissimo livello di quello di Toledo; così come la compattezza delle proporzioni di quest’ultimo ha reso evidente l’incongruità dell’eccessivo sviluppo degli arti che conferisce al Crocifisso canadese un andamento “sgusciante”.

Il confronto diretto ha reso nello stesso modo insostenibile l’ipotesi di attribuzione a Bernini del Salvator Mundi di Norfolk (Montanari), abbandonata a seguito della mostra da tutti gli studiosi, compresi gli stessi curatori del Chrysler Museum.

Le numerose questioni berniniane affrontate dalla mostra furono ulteriormente chiarite in una giornata di studio consistita in un percorso attraverso le opere, commentato dai massimi studiosi berniniani guidati, con la solita generosità intellettuale e la disponibilità da alto magister, da Jennifer Montague. In questa occasione gli specialisti poterono affrontare sul posto problemi sia attribuzionistici che cronologici, primi tra tutti quelli degli esordi del giovane Gian Lorenzo.

L’opportunità di vedere riunite tutte le opere degli esordi dello scultore, a cominciare da quelle in collaborazione con il padre Pietro, averne la frequentazione giornaliera per più di quattro mesi, esaminare ripetutamente i particolari della loro confrontabilità, mi obbligarono a trarre inevitabili conclusioni, che sino a quel momento avevo cercato di schivare, sulla incompatibilità stilistica, oltre che culturale in senso complessivo, della Capra Amaltea rispetto alle opere documentabili della prima giovinezza di Bernini.

È stata la circostanza dell’edizione del catalogo generale a richiedere una presa d’atto definitiva sulla questione, coerentemente con quanto richiesto dall’articolazione di un’opera complessiva sulla scultura moderna all’interno della Galleria Borghese ed in particolare dell’attività berniniana in rapporto a quel luogo.

Riguardo alle vicende storiche, la Capra Amaltea, come è noto, è stata sempre considerata opera anonima dalle fonti anche contemporanee riguardanti sia la descrizione della collezione sia le vicende berniniane. La precisione di Manilli, nella sua Villa Borghese fuori porta Pinciana (1650) da considerarsi come la prima, effettiva guida di un museo ante litteram, non mancò di descriverla ma senza alcun riferimento di autore, nonostante si trattasse di un’opera di pieno spirito borghesiano: la capra Amaltea nutrice di Giove, colui che riporterà la pace nei cieli ed in terra e che ha nel suo corno, o cornucopia, il simbolo dell’abbondanza, è il tema ricorrente del ritorno dell’età dell’oro sotto il pontificato pacifico, giusto, portatore di abbondanza, di papa Paolo V Borghese. Questo era il topos letterario frequentemente usato sotto il papa regnante e fu forse il motivo della sua presenza nella collezione Borghese, chiunque ne fosse stato l’autore.

Il silenzio dei cronisti contemporanei e dei biografi, pur inclini al panegirico, riguardo ad un’opera così fortemente connotata in termini iconografici e così nel gusto dei maggiori committenti dell’epoca, è quantomeno anomalo.

L’opera non viene rivendicata a Bernini neppure nelle precoci biografie (Domenico Bernini e Baldinucci) in parte riconducibili all’influenza diretta dell’artista, nonostante egli non mancasse di vantarsi dell’eccezionalità delle sue imprese infantili, per esempio riguardo a certe teste da lui scolpite nei bassorilievi che stava eseguendo il padre a Santa Maria Maggiore. La Capra Amaltea, che sarebbe stata la prima di sua piena e autonoma invenzione e nella completa sintonia con i suoi committenti borghesiani, non è mai citata.

Fu Roberto Longhi, nel 1926, a recuperare nel testo di Johachim Sandrart, pubblicato nel 1675, la notazione che riferiva la Capra Amaltea a Bernini e che sino a quel momento era sfuggita a tutti gli storici con l’eccezione di von Boehn (1912) che però considerava l’opera perduta.

Lo studioso non rilevò però che i ricordi di Sandrart, non esenti peraltro da numerose imprecisioni, risalivano al suo soggiorno romano di quarant’anni prima e che nel frattempo la fama immensa che Bernini aveva raggiunto poteva aver alterato il ricordo dello scrittore (cfr. Pierguidi 2017); il quale, per una sorta di automatismo provocato anche dalla tipicità del soggetto, calzante con gli sviluppi di Bernini nell’illustrazione del mito e della favola, poté avervi associato in nome di Bernini.

Dal momento del recupero longhiano la Capra Amaltea fu unanimemente ritenuta una prova giovanile di Gian Lorenzo come testimonianza dei suoi studi sull’antico spinti sino alla mimesi, a paragone dell’esempio di Michelangelo nel giardino mediceo.

Nel corpus berniniano l’opera viene riferita al secondo decennio dalla maggior parte degli studiosi, con l’eccezione di Irving Lavin che, con spirito romantico, tendeva ad anticipare l’opera al 1609, avvalorando l’autocelebrazione di Bernini quale genio di prodigiosa precocità (Lavin 1968, p. 229). Il preciso termine ante quem è comunque costituito dal 18 agosto 1615, data del documento rinvenuto da Italo Faldi nell’archivio Borghese che registra il pagamento all’ebanista Giovan Battista Soria di alcuni piedistalli in noce, uno per «mettere sopra capretta e baco»; un altro per «il gruppo delli putti» che erano posti prevedibilmente a pendant. La data di acquisizione dei putti, entrati in collezione nel 1609, fu elemento ulteriore portato da Lavin, seguito da Montanari (2004, p. 54), per avvalorare la tesi dell’esecuzione dell’opera a soli 12 anni.

Si è anche addotta, come prova della consapevolezza dell’autografia berniniana in casa Borghese, il fatto che venisse fatto eseguire un dispendioso piedistallo per un’opera anonima. Ma si dimentica che anche l’altra opera per cui fu eseguito en pendant il piedistallo era anonima e tale è rimasta sino al 2012 (Pierguidi); ma soprattutto si ignora la complessa prassi di decoro e arredo che dai tempi di Scipione si impose a Roma proprio grazie alla concezione della Villa Borghese.

Ma questo riassunto documentario è del tutto inutile per i periti archivisti che sostengono su queste basi l’autografia berniniana, in quanto si tratta di elementi tutti notissimi cui nulla di significativo è stato aggiunto.

Più interessanti invece potrebbero rivelarsi, per i massimi studiosi di Bernini che sinora non si sono espressi nel merito -con l’illustre eccezione di Andrea Bacchi- le notazioni stilistiche e tecniche sull’opera.

La Capra Amaltea è sempre stata collocata negli anni di esordio del giovanissimo scultore, più esattamente tra Il putto sopra un drago del museo Getty a Los Angeles e Il putto morso da un pesce dei Musei di Berlino. Ed è quello che anch’io ho sempre ritenuto plausibile.

Sono le opere che inaugurarono quella tipologia dei ‘putti’ destinata a divenire un genere specifico all’interno della produzione berniniana cui nella mostra del 2017 era dedicata un’intera sezione.

Ma una volta riunite tutte assieme le sue opere di esordio e quelle eseguite insieme al padre Pietro, appariva evidente come il Giove bambino e il Satirello della Capra Amaltea non riuscissero a trovare posto a fianco dei putti del Satiro molestato del Metropolitan, dove le mani di Lorenzo e Pietro si incrociano e si separano incessantemente nello scolpire un intero repertorio di putti. Ancor meno era confrontabile con il Putto sul drago che conserva con precisione i tratti fisiognomici che Pietro imprime in quelli che accompagnano l’Assunta di Santa Maria Maggiore; o alla tenerezza meravigliosa, dalla stupefacente, mobilissima espressività, del Putto morso dal pesce in cui Gian Lorenzo è completamente svincolato dal padre.

Già da questo momento è distinguibile dalla mano del padre per la sensibilità del suo naturalismo ellenistico, capace di evocare un repertorio di delicatezze, di sorrisi, tali da annunciare una moderna poetica della grazia, che rinnova i preziosi precedenti della toscana tardo manierista.

Chi ha eseguito quest’opera magistrale non può riconoscersi nei volti camusi, irrigiditi, dei due fanciulli della Capra Amaltea che peraltro non trovano alcun precedente nella produzione dei Bernini padre e figlio; né vi avranno alcun seguito. Le incompatibilità stilistiche rispetto ad opere incontrovertibili non possono dunque, in alcun modo, essere celate dietro al facile escamotage di ‘opera giovanile’.

Le figure della Capra Amaltea hanno stilemi ben maturati che non derivano da incertezza ma da imperizia.

Gli occhi, in particolare nel piccolo satiro, sono incisi in modo molto secco e sono privi della pupilla e della morbidezza della palpebra; così come appaiono duri i solchi ai lati delle bocche; le fronti e le sopracciglia sono eseguiti con piani taglienti che, in particolare nel Satiretto, si pietrificano in un ghigno accentuato dall’acutezza del naso. Vi è una tendenza al grottesco che si potrebbe definire, se appena si potesse rinvenire qualche appiglio ulteriore rispetto a quello stilistico, ‘tedesca’. È soprattutto nelle capigliature, nelle cui morbide volute la mano di Gianlorenzo si esibisce sin dai primissimi esordi, che si rivela l’impossibilità di una sua autografia; o nelle foglie di vite, piatte, schiacciate, senza volume.

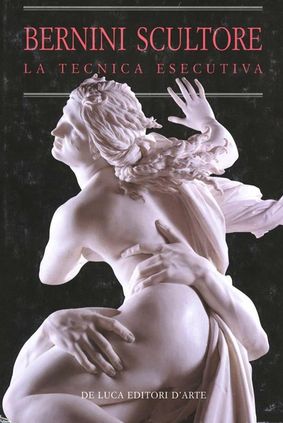

L’errore di imputare a imperizia giovanile le sgrammaticature esecutive che presenta la Capra Amaltea fu già commesso da me nel complessivo studio sulla tecnica esecutiva e sulla tipologia dei marmi impiegati in Bernini scultore-La tecnica esecutiva (2002), dove le evidenze di incompatibilità tecnica tra l’esecuzione di quest’opera e quella di tutte le altre documentariamente e stilisticamente incontrovertibili avrebbero dovuto mettermi in allarme. Ma è davvero difficile sgombrare lo sguardo da qualcosa che si ritiene assodato e che si vorrebbe profondamente non mettere in discussione.

L’errore di imputare a imperizia giovanile le sgrammaticature esecutive che presenta la Capra Amaltea fu già commesso da me nel complessivo studio sulla tecnica esecutiva e sulla tipologia dei marmi impiegati in Bernini scultore-La tecnica esecutiva (2002), dove le evidenze di incompatibilità tecnica tra l’esecuzione di quest’opera e quella di tutte le altre documentariamente e stilisticamente incontrovertibili avrebbero dovuto mettermi in allarme. Ma è davvero difficile sgombrare lo sguardo da qualcosa che si ritiene assodato e che si vorrebbe profondamente non mettere in discussione.

Se si considera ad esempio che gli unici particolari del gruppo scultoreo che siano aggettanti, molto sottili e pertanto di difficilissima esecuzione, sono stati inseriti a lavoro finito e non nella lavorazione complessiva del blocco di marmo, si comprende come sia inverosimile pensare alla mano di Bernini.

Sia le corna della Capra che il ricciolo di coda del Satirello sono stati eseguiti a parte e poi aggiunti, come provano il perno in metallo appositamente predisposto all’interno delle corna o la preparazione squadrata della superficie di alloggio del codino, accuratamente predisposta in fase di esecuzione complessiva. Sono volgarità esecutive inconcepibili per un artista che nello stesso giro di anni fu capace di eseguire le spirali nel pesce di Berlino o un’opera assoluta come il San Sebastiano in cui, per la prima volta egli teorizza, attraverso la fattualità dell’esecuzione, la differenza tattile tra i materiali, dove si trascorre dalla politezza del corpo del santo alla scabrosità del tronco, passando attraverso l’addensamento materico intermedio del perizoma. Era già il manifesto compiuto della critica michelangiolesca, del rapporto eristico di competizione che Bernini instaurò da subito con il sommo modello nell’esplicita imitazione dell’antico.

L’esecuzione del piccolo gruppo è realizzata quasi esclusivamente a scalpello e manca del tutto l’uso della gradina. È un particolare significativo poiché, specialmente nelle capigliature e nel vello, questo strumento è capace di creare l’effetto si sofficità e di spessore. Ma la gradina, così come il trapano completamente assente, è strumento difficile da governare e appartiene alla tecnica virtuosistica di Bernini che già dagli esordi ama affrontare con improntitudine le maggiori difficoltà tecniche. Ne è prova ulteriore un vistoso buco di trapano rintracciato sotto l’ascella del Satiretto, segno del tentativo di creare due piani diversi tra la spalla del putto e il fianco di Amaltea per dare maggior rilievo plastico al gruppo. Tentativo lasciato cadere per l’evidente difficoltà dell’operazione.

Deriva dall’uso pressoché esclusivo dello scalpello l’effetto delle ciocche delle capigliature, serpentiformi e senza sofficità, così come la mancanza di plasticità e volume delle foglie di vite o la monotonia del vello della capra che non conosce modulazioni.

L’insieme di queste rilevazioni tecniche mostra una mano poco sicura, che tende a tenersi al riparo dai rischi e a non affrontare nessuna sfida, in un procedere «quasi artigianale», come fu ottimamente definito da Rockwell (in Bernini scultore 2002).

In sintesi la Capra Amaltea appare opera di uno scultore non tanto inesperto poiché agli esordi, al contrario: frutto di consolidata tecnica tradizionalista che limita la possibilità espressiva dello scultore e non ha spazio per evolversi attraverso il talento esecutivo.

Diverse ipotesi, oltre quella berniniana, possono essere avanzate in una contingenza epocale che vedeva al lavoro sulla scena romana numerosissimi talenti. Ma per queste si rimanda alla scheda di catalogo. Qui resta solo da dire che la possibilità di comprendere a fondo l’opera da scultore di Gianlorenzo Bernini deriva dall’opportunità davvero eccezionale, non so quanto ripetibile e a quanti altri offerta, non solo di essere a contatto per più di trent’anni con i suoi massimi capolavori nella statuaria; esperienza arricchita per di più dalla diretta partecipazione ai restauri della maggior parte delle statue romane e non solo (penso al San Lorenzo di Firenze o il San Sebastiano di Madrid) che si svolsero nel corso di vent’anni, dagli angeli di Santa Maria delle Fratte alla Santa Bibiana e che sfociarono nello studio complessivo sulla tecnica esecutiva di Bernini e sulla materia costitutiva delle sue sculture.

Ma devo essere profondamente debitrice anche all’opportunità di aver potuto ideare ed organizzare due mostre sulla specificità di Bernini scultore di statue, nel 1998 per il centenario della nascita e nel 2017. Opportunità che mi permisero di maneggiare e avere costantemente sotto gli occhi, per mesi e mesi, praticamente l’intera produzione scultorea di Bernini. Assieme alle mostre furono promosse approfondite ricerche sia archivistiche che materiche e tecniche che stilistiche, che portarono a sorprendenti arricchimenti e riconsiderazioni.

Sono state condizioni di straordinarie, rare opportunità, capaci di offrire esperienze e conoscenze non comparabili con quelle raggiungibili da soli studi accademici.

Molto singolare pertanto ritenere che non si sia stati abbastanza riflessivi.

Anna COLIVA Roma 9 Luglio 2023