di Francesca SARACENO

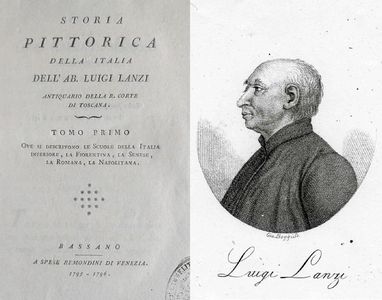

Tra le biografie conosciute del Caravaggio, notevole interesse ricopre quella scritta da Luigi Antonio Lanzi, storico dell’arte gesuita marchigiano, vissuto dal 1732 al 1810, all’interno di un’opera letteraria mastodontica intitolata “Storia pittorica della Italia. Dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine del XVIII secolo”, la cui edizione completa venne pubblicata a Bassano del Grappa tra il 1795 e il 1796. Un lavoro “poderoso” sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, nel quale il Lanzi si distinse dalle precedenti pubblicazioni biografiche, costruite sostanzialmente come un mero elenco di “vite”, suddividendo le sue dissertazioni non per artista ma per “scuole” pittoriche regionali, legando quindi la diffusione di un certo gusto e stile al territorio in cui era sorto e del quale aveva assimilato le influenze.

L’opera del Lanzi si caratterizza per lo spirito critico, la padronanza e la competenza con cui tratta la storia della pittura e dei suoi “artefici”, certamente avvalendosi anche della letteratura fino ad allora licenziata da altri autori ma aggiungendovi la sua personale “visione” e l’osservazione diretta di molte delle opere dei vari artisti, senza tralasciare i nomi di minor impatto o i seguaci dei vari maestri che, con la loro attività, avevano diffuso ovunque le nuove tendenze dell’arte. Il che, oltre a permettere una nuova e più ampia valutazione di argomenti e informazioni, stacca l’autore marchigiano dal conformismo interessato di certa critica del passato, elevandolo ad un livello di imparzialità e credibilità decisamente maggiore; e questo nonostante lo stesso Lanzi fosse un sostenitore dell’arte classica.

L’opera del Lanzi si caratterizza per lo spirito critico, la padronanza e la competenza con cui tratta la storia della pittura e dei suoi “artefici”, certamente avvalendosi anche della letteratura fino ad allora licenziata da altri autori ma aggiungendovi la sua personale “visione” e l’osservazione diretta di molte delle opere dei vari artisti, senza tralasciare i nomi di minor impatto o i seguaci dei vari maestri che, con la loro attività, avevano diffuso ovunque le nuove tendenze dell’arte. Il che, oltre a permettere una nuova e più ampia valutazione di argomenti e informazioni, stacca l’autore marchigiano dal conformismo interessato di certa critica del passato, elevandolo ad un livello di imparzialità e credibilità decisamente maggiore; e questo nonostante lo stesso Lanzi fosse un sostenitore dell’arte classica.

Tutto ciò si evince prima ancora di arrivare alla biografia del Merisi, leggendo come Lanzi introduce il periodo di riferimento focalizzando l’attenzione sulla situazione della Roma dei papi a cavallo tra ‘500 e ‘600, ponendosi in tal modo come osservatore attento e lucido del contesto storico, politico e sociale in cui l’arte veniva espressa. Aspetto, questo, spesso trascurato dalla critica precedente in favore di una più superficiale, benché mirata, trattazione in termini di “merito” (non solo artistico) dei vari pittori, e che comunque pativa gli intenti moralistici e “partigiani” di ciascun autore. È chiaro invece che, per Lanzi, un movimento artistico, una nuova tendenza, nascevano da contesti territoriali, politici e sociali particolari ed esprimevano esattamente gli umori e le tensioni intellettuali di quei contesti.

Così, secondo il Lanzi, nel periodo intercorso tra i papati di Gregorio XIII e Sisto V, la pittura a Roma non aveva visto gran lustro (intendendolo in senso qualitativo) per via di una certa autoreferenzialità ed “impazienza” dei pontefici, i quali avevano inondato la città di opere pubbliche cui apporre il loro sigillo a imperitura memoria, ma senza curarsi che tali opere fossero condotte con attenzione e qualità. A tal proposito, scrive lo storico:

“È proprio de’ vecchi il contentarsi della mediocrità ne’ lavori che ordinano; perciocché temono di non godersegli se pretendono la eccellenza”.

Ragion per cui, secondo Lanzi, spesso venivano favoriti artisti mediocri ma che “aveano celerità di pennello” rispetto ad altri di maggior pregio ma proprio per questo meno “veloci” nell’esecuzione delle loro opere. Dunque la fretta non era amica della qualità e, evidentemente, nemmeno del fermento innovatore.

E le cose non migliorarono granché sotto Clemente VIII perché, avvicinandosi a grandi passi il giubileo del ‘600, l’urgenza di portare a termine i lavori di decorazione della città fu ancora più pregnante. Roma fu invasa da artisti provenienti dalle più disparate zone d’Italia e d’Europa e questo “affollamento” di stili e di tendenze, lavorati col pensiero di dover “far presto”, secondo lo storico marchigiano, resero la pittura – soprattutto quella a fresco –

“un lavoro di pratica, e quasi un meccanismo, una imitazione non del naturale a cui non guardavasi, ma delle idee capricciose che nascevano in testa agli artefici”. E aggiunge “Il colorito non era migliore del disegno.”

Riguardo quest’ultimo passaggio, bisogna tener presente che certi capisaldi della pittura, nonostante l’evoluzione nel tempo, non erano mai decaduti e anzi si erano fortificati negli ambienti accademici come i fondamenti della retorica in filosofia o come certi teoremi nella scienza. Ed è per questo che anche Lanzi, in diverse occasioni, punta il dito verso il disegno come elemento indispensabile nel bagaglio di competenze di un artista. Ma i “manieristi”, secondo lo storico, avevano esagerato soprattutto nella idealizzazione dei soggetti, delle scene, e nei cromatismi piatti, producendo lavori ridondanti ma senza “anima”. Tuttavia, ritiene il Lanzi, quell’epoca non fu priva di guizzi meritori:

“contando anch’essa de’ valentuomini e quasi reliquie della buona età precedente”.

Dei numerosi artisti trattati dal Lanzi, notevole interesse rivestono le biografie di alcuni di quelli che operarono nel periodo in cui fu in attività il Caravaggio e che, in qualche modo, nella sua orbita si mossero. Ed è importante constatare che, a differenza dei suoi predecessori, lo storico marchigiano non usa mai due pesi e due misure, non patteggia e non “condanna” a senso unico ma, considerando il contesto generale in cui aveva lavorato, rileva per ciascuno pregi e difetti che ne avevano caratterizzato l’opera e la storia.

Così, non senza una certa sorpresa, si scopre quella che sembra una vera e propria stroncatura dell’operato di Giuseppe Cesari, il Cavalier d’Arpino, venerato pittore nella Roma di fine ‘500 (e, per un periodo, maestro anche del Merisi) di cui neanche Baglione – in effetti – aveva detto totalmente bene ma certo non in questi termini. Del pittore arpinate Lanzi scrive:

“Il gran talento si sviluppò nel Cesari fin dalla sua fanciullezza: gli conciliò subito l’ammirazione de’ periti e la protezione del Danti, e da Gregorio XIII gli aiuti per avanzarsi: né molto andò ch’egli salì in credito del maggior maestro che fosse in Roma”.

Ma subito dopo specifica che questo accadde perché

“in quel secolo non vi era bisogno di tanto. I più si appagavano di quella facilità, di quel fuoco, di quel fracasso, di quella turba di gente che riempie le sue istorie. I cavalli che ritraeva egregiamente, i volti che atteggiava con forza, soddisfacevano a tutti: pochi avvertivano le scorrezioni del disegno, pochi la monotonia dell’estremità, pochi il non render ragione a sufficienza delle pieghe, delle degradazioni e degli accidenti de’ lumi e delle ombre.”

Dunque Cesari maestro sì, ammiratissimo, ma senza reale grande merito. E – attenzione! – tra i pochi che “avvertivano” quelle “scorrezioni” Lanzi individua subito Michelangelo da Caravaggio e Annibale Carracci, con i quali il cavalier d’Arpino, non a caso,

“venne a parole e ne seguiron disfide. Egli non accettò quella del Caravaggio, perché questi non era ancor cavaliere; e Annibale non accettò quella del Cavalier d’Arpino, perché diceva che la sua spada era il suo pennello”

mettendo in chiaro in tal modo le “priorità” (e le attitudini) di ciascuno dei “contendenti”. E aggiunge:

“Così questi due grandi professori non ebbono in Roma maggiore ostacolo per riformar la pittura, che il Cesari, la sua scuola, i suoi fautori.”

Ed ecco che già si profila, rispetto alle precedenti biografie dell’artista lombardo, qualcosa di diverso: al Caravaggio è riconosciuto un intento innovatore. Egli è considerato “professore” e “riformatore” della pittura tanto quanto il grande Annibale. Almeno nelle intenzioni. Ed è una novità assoluta che lo si affermi così chiaramente. Come innegabile è anche la lucidità con cui Lanzi rileva che i grossi problemi del Merisi ebbero origine proprio dalla inimicizia col cavalier d’Arpino (e con la sua cerchia) che tanta influenza aveva nell’ambito professionale entro il quale entrambi si muovevano; dunque non era solo questione di “caratteraccio” per il Merisi, come fino ad allora si era voluto far credere.

E, a fronte della cattiva reputazione caratteriale del Caravaggio, Lanzi riferisce sì, delle innumerevoli opere lasciate in Roma e altrove dal Cesari nell’arco di tre pontificati, ma (come già il Baglione) sottolinea che al cavaliere piaceva farsi desiderare, preferiva lavorare per committenti non blasonati piuttosto che per i “principi” ai quali:

“amava di comparire svogliato e restio; ambiva di esser pregato da loro, affettava di non curargli: tanto dal plauso di un guasto secolo avea preso orgoglio”.

Lanzi avrà certamente mutuato questo passaggio dal Baglione, ma puntualizzando acutamente il contesto di un “guasto secolo” che troppo aveva favorito l’arpinate tanto da renderlo indolente e ormai sicuro del proprio successo. Un ridimensionamento dell’aulica figura del Cesari davvero importante, non solo dal punto di vista artistico.

Eppure, nonostante la mediocrità insita nell’abbondanza di pittori accorsi a Roma in vista del giubileo, Lanzi come abbiamo visto, non manca di individuare tra quelli anche alcuni tra i più grandi “artefici” che da quel bailamme emersero, restituendo alla città e alla “scuola romana” quel “sapor del buono” che i pontificati di Gregorio XIII, Sisto V e in parte anche di Clemente VIII le avevano tolto. Ci provò il Barocci “a riformare un secolo trascurato in ogni parte, […] specialmente nel colorito e nel chiaroscuro” ma dovette allontanarsi da Roma dopo che

“alcuni finti amici con esecrabile tradimento gli diedero per invidia il veleno; e guastarongli la salute per modo che non poté mai più dipingere se non poco e interrottamente”,

inquadrando così (al di là del presunto avvelenamento) l’ambiente fortemente conservatore e intollerante nel quale gli artisti aspiranti innovatori dovevano operare. Insieme al Barocci, Lanzi menziona Cigoli, Passignano, Vanni, Roncalli e Baglione ai quali attribuisce l’input verso il “cambiamento”. Una “scossa grave” e forte, dice Lanzi, arrivò dal Caravaggio “con quel suo stile tutto natura”.

E qui – a sorpresa ma neanche troppo – lo storico marchigiano ci fornisce una lettura un po’ diversa della reazione accademica al nuovo stile del lombardo, rilevando come

“il Baglione ci attesta che questo giovane, col gran plauso che riscuoteva, mise in gelosia Federigo Zuccaro già vecchio ed entrò in rivalità col Cesari, una volta suo principale.”

Quindi la famosa critica “che rumore è questo? […] Io non ci vedo altro che la maniera di Giorgione…” ecc. messa in bocca a Zuccari dal Baglione con l’intento di ridimensionare le velleità “rivoluzionarie” del Merisi, per Lanzi altro non era che… “gelosia”. Non una vera critica allo stile, dunque, ma gretta gelosia di un vecchio conservatore senza più prospettive ma ancora molto, molto “influente” che prendeva atto di una novità alla quale non era più in grado di opporsi se non ridimensionandola come qualcosa di “già visto”.

Ciò non di meno, anche Lanzi, come i suoi predecessori, osserva che a quel punto la pittura a Roma era stretta tra due fuochi:

“Il Caravaggio e i seguaci eran pretti naturalisti; l’Arpino e i suoi erano pretti ideali.”.

E giustamente, anche Lanzi come già a suo tempo il Bellori, individua l’elemento equilibratore di tale profonda antitesi nella “scuola bolognese” dei Carracci, i quali diedero “il più grave urto a’ manieristi”.

“Annibale insegnò il modo d’imitar la natura sempre nobilitandola colla idea, e di sollevare la idea verificandola sempre con la natura”

e per questa sua sintesi virtuosa e di gran successo, anche lui, Agostino e Ludovico all’inizio, furono oggetto di invidie e gelosie che non resero loro la vita facile.

Ma, osserva il Lanzi

“l’invidia faccia quel che può e sa; si divincoli, si scontorca, si aiuti con protezioni, con amicizie, con cabale, con soverchierie: avrà talora il meschino piacere di affliggere un uomo di merito, ma non avrà forza di acciecare il pubblico, giudice incorrotto de’ privati e consigliere rispettato sempre da’ prìncipi.”

Questa forte asserzione riferita alle vicende dei Carracci, può però, a buon diritto credo, godere di un respiro più ampio, poiché di invidie e gelosie era pieno l’ambiente artistico romano ma, come lo stesso Lanzi fa notare, il giudice supremo e “incorrotto”, che faceva il bello e il cattivo tempo per un pittore, era “il pubblico”, al quale lo storico sembra riconoscere quella capacità critica che Celio, Baglione, ed altri dopo di loro, avevano negato; e attribuendo, anzi, agli umori del “pubblico” anche una certa influenza sui “privati” e sui “principi”. Lanzi non parla di “turcimanni” a cui tributare il merito del suo successo, si limita a rilevare che il Caravaggio, di pubblico a favore, ne aveva più che in abbondanza… “col gran plauso che riscuoteva”.

E dunque, ne deduco, a prescindere dai comunque efficacissimi “schiamazzi” di Prosperino…

In ogni caso, il successo ottenuto dalle splendide decorazioni di Annibale alla Galleria Farnese avevano chiarito che i lavori “frettolosi” degli anni precedenti non erano stati la strada giusta per traghettare Roma verso il nuovo secolo…

“Allora si accorse che i pontificati passati avean profuso denaro per guastar l’arte; e che il segreto de’ grandi per ravvivarla in due parole restringesi: sceglier bene e dar tempo.”

Dunque “qualità” di maestranze e “tempo” per realizzare le opere.

Come detto, aveva cominciato il Barocci questo viaggio di transizione, virando verso il

“chiaroscuro, a cui tanto attese e a cui per tutta l’Italia inferiore si può dir che fu il primo a ridestare gli artefici. […] Per la composizione, per la espressione di ogni figura consultava il vero. Provava in varie guise i modelli, e interrogavagli se in quell’atteggiamento sentissero sforzo alcuno, finché giungeva in tutto a trovare il più naturale: così in ogni vestito, in ogni piega non faceva linea se non veduta in modello. Fatto il disegno, preparava un cartone grande quanto l’opera, e calcandolo su la imprimitura della tela segnava con lo stile i dintorni: e in altro più piccolo provava la disposizione de’ colori e l’eseguiva poi in grande”.

Parla del Barocci ma sembra la descrizione del metodo di lavoro utilizzato dal Caravaggio…

Ed ecco, infatti, arrivare proprio la sua biografia, poco dopo. Breve ma analizzata con somma lucidità e non senza ammirazione. Luigi Lanzi presenta il maestro lombardo come “memorabile in quest’epoca, in quanto richiamò la pittura dalla maniera alla verità”; ed è indicativo che non parli di “natura” ma di “verità”, a sottolineare il valore “estremo” dell’innovazione apportata dal Merisi, così contrastante con la pittura di maniera. E fin da subito Lanzi registra che al Caravaggio guardarono con estrema ammirazione alcuni tra i più grandi nomi che si affermarono in quegli anni…

“Annibale diceva in sua lode che costui macinava carne; e il Guercino e Guido assai l’ammirarono e profittarono de’ suoi esempi”.

Rispetto allo stile del Merisi, la prima impressione generale dello storico marchigiano pare essere un misto di meraviglia e perplessità…

“Sembra che le figure abitino in un carcere illuminato da scarso lume e preso da alto. Così i fondi son sempre tetri, e gli attori posano in un sol piano, né v’è quasi degradazione ne’ suoi dipinti.”

Al di là dello stupore comprensibile di fronte al “tenebrismo” caravaggesco, il fatto che Lanzi parli di “attori” e non di modelli è un altro elemento importante nell’interpretazione del metodo e dello stile del Merisi, che sottolinea il carattere e la resa fortemente “teatrali” delle sue scene. Puntualizzare i “difetti” prospettici, invece, rientra tra le critiche tradizionali rivolte all’artista. Ma d’altra parte, da un cultore dell’arte classica quale Lanzi era, per quanto lucido ed equanime, non si può certo pretendere “clemenza” totale; dunque anch’egli, come in precedenza i suoi colleghi biografi (dai quali chiaramente aveva attinto), sottolinea le “mancanze” tecniche ed estetiche del Merisi rilevando che

“Non è da cercare in lui correzione di disegno né elezione di bellezza. Egli ridevasi delle altrui specolazioni per nobilitare un’aria di volto, o per rintracciare un bel panneggiato, o per imitare una statua greca: il suo bello era qualunque vero”,

tradendo in quest’ultimo passaggio la lettura di Baglione e Bellori. Poi Lanzi continua asserendo che il Caravaggio

“pareva si compiacesse maggiormente ove assai trovava di caricato: armature rugginose, vasi rotti, fogge di abiti antiquate, forme di corpi alterate e guaste. Quindi alcune sue tavole furon poi tolte da’ sacri altari”,

probabilmente – anche qui – calcando un po’ su ciò che dai biografi precedenti aveva letto.

Ma non può non ammettere che quei suoi lavori “nondimeno […] incantano pel grand’effetto che risulta da quel contrasto di luce e d’ombra” e il fatto che quest’ultimo passaggio lo declini al “presente” (“incantano” e non incantavano) credo riveli che quasi certamente molte delle opere del Caravaggio, Lanzi le aveva viste dal vivo… e l’effetto di cui parla è quello che egli stesso doveva aver percepito e che ancora al suo tempo evidentemente faceva presa. Lanzi fa menzione del “Transito della Vergine” “alla Scala” che fu rimosso perché vi “era un cadavero stranamente enfiato”, e poi

“la Santa Madre di Loreto a Sant’Agostino; ma l’ottima è il Deposto di Croce alla Vallicella, che ivi al ridente di Barocci e al soave di Guido, che sono in altri altari, fa un contrapposto maraviglioso”.

Sappiamo dalla biografia di Lanzi di un dipinto da lui visto a palazzo Spada nell’omonima Galleria, una “Sant’Anna intenta a’ femminili lavori con Nostra Signora a lato”, dipinto che ancora il Venturi, nel 1910, attribuisce al Caravaggio (“Sant’Anna fila e la Madonna cuce”) ma che in realtà risulta essere solo di un “anonimo caravaggesco”; dunque possiamo dedurre che ancora all’epoca del Lanzi, passasse “stilisticamente” per “Caravaggio” l’opera di un suo seguace.

Riferisce poi il Lanzi di un “San Bastiano”, del quale in effetti parlano anche altri biografi ma che lo storico marchigiano colloca “in Campidoglio” (dove oggi si trova in effetti un San Sebastiano ma di Guido Reni); e poi “nella quadreria Panfili la storia di Agar con Ismaele moribondo” che però sappiamo essere di Mattia Preti, e un “quadro della Fruttaiuola naturalissimo nella figura e negli accessori”. Ma in questo caso, o si tratta di un dipinto diverso dal supponibile “Ragazzo con canestra di frutta” o Lanzi sbaglia collocazione, giacché quest’ultimo dipinto figura in collezione Borghese fin dal sequestro della quadreria del d’Arpino nel 1607.

Quindi, cedendo alla retorica malevola delle biografie passate, e forse aggiungendovi le sue deduzioni, ma probabilmente in buona fede, Lanzi concentra in un paio di righe la narrazione ormai “tradizionale” del Caravaggio pittore balordo che

“Più ancora prevalse in rappresentare risse, omicidii, tradimenti notturni; per le quali arti egli stesso, che non ne fu alieno, ebbe travagliosa la vita e infame la storia”,

unificando in tal modo vita personale e professionale dando per scontato che l’artista dipingesse ciò che egli stesso viveva.

D’altra parte, i “danni” di due secoli di maldicenze non si cancellano così facilmente, purtroppo…

Lanzi continua il suo breve excursus riassumendo gli ultimi anni del Merisi tra l’omicidio di Tomassoni, il soggiorno a Napoli, la permanenza a Malta e il ritorno in patria, adducendo anche lui come i suoi predecessori, non disponendo di altri elementi documentali, la data della morte a Porto Ercole nel 1609. Ma è leggendo ciò che scrive dei seguaci del Caravaggio e dei pittori suoi concorrenti che si comprende meglio l’obbiettività del Lanzi.

Dopo aver riferito della morte del pittore lombardo, lo storico annovera gli artisti che seguirono il suo stile osservando che

“La sua scuola, o, a dir meglio, la schiera de’ suoi imitatori moltiplicatasi dopo la sua morte, non contò un cattivo colorista: nondimeno ella è gravemente accusata per aver trascurato il disegno e il decoro”.

A conferma che l’artista non ebbe in realtà una “scuola” come i Carracci, ma il suo stile così innovativo fu perpetuato ugualmente da numerosi accoliti, benché bistrattati dal mondo accademico, testimoniando così un successo stilistico spesso minimizzato. Lanzi non tralascia di citare i più valenti seguaci del Merisi, e il più aderente al suo stile fu certamente Bartolomeo Manfredi, il quale “si direbbe un altro Caravaggio, se non che usò qualche sceltezza maggiore”, e pagò forse anche qualche poco di gloria perché era tanto forte la somiglianza stilistica con il lombardo che “al suo nome è succeduto non di rado quel del maestro”, volendo intendere che alcune opere, negli anni, probabilmente erano state attribuite al maestro e non all’allievo.

Oltre a Manfredi, Lanzi menziona Carlo Saraceni, Valentin de Boulogne, Simon Vouet, Angelo Caroselli e Gherardo delle Notti. Di ciascuno riferisce aderenze e distanze dallo stile del Caravaggio e afferma che “I caravaggeschi durarono lungo tempo” nonostante non godettero grande fama presso le corti più aristocratiche “avendo servito molto a’ privati”, confermando così la connotazione di uno stile pittorico caravaggesco poco adatto alle commissioni pubbliche ma osannato dai collezionisti.

Conclude poi la carrellata ricordando Giovanni Serodine, Tommaso Luini, Giovanni Campino e Giovanni Francesco Guerrieri di Fossombrone tra i caravaggeschi che accrebbero “il numero di questa setta”. Di Guerrieri, in particolare, ricorda diverse opere nelle quali gli era parso di “vedere lo stile del Caravaggio mitigato nelle tinte e ingentilito nelle forme” ma stranamente non fa menzione della copia della “Deposizione” da lui dipinta nel 1605 e collocata nella Chiesa di S. Marco a Milano.

Non è un caso – credo – che, subito dopo aver finito con Caravaggio e i suoi seguaci, come a riequilibrare gli eccessi di quello stile, Lanzi passi a narrare degli “apostoli” dei Carracci, dei quali riferisce che quelli formatisi a Bologna, presso il cugino Ludovico, risentono una certa mancanza nel disegno. Mancanza che invece non patiscono gli adepti romani formatisi alla scuola di Annibale, dopo che lui stesso aveva perfezionato la sua tecnica trasferendosi nell’Urbe. Cosa non di poco conto, perché, come vedremo, la storia della fortuna dei Carracci, per come la racconta Lanzi, fu tutt’altro che scontata.

Tra i carracciani della “scuola romana” che perpetuarono con i loro insegnamenti quelli dei maestri bolognesi, Lanzi ricorda Domenico Zampieri, Guido Reni, del quale però dice:

“Poco contribuì […] alla scuola romana, se non in quanto lasciò in quella capitale un gran numero di opere, piene di quella soavità di stile e ornate di quella sovrumana bellezza che fa il suo carattere”,

e poi Giovanni Lanfranco, Francesco Albani, Cristoforo Roncalli (il Pomarancio) al cui stile, dice, si avvicinò “il cav. Gaspare Celio”.

Tra gli artisti della “scuola romana”, come già accennato, Lanzi non poteva non citare Giovanni Baglione del quale riferisce, senza fare sconti, che “È men forte in disegno e in espressione che in colorito e in chiaroscuro”. Tra le opere romane del Baglione ricorda anche la perduta già al suo tempo (“ita male”) “Resurezione di Tabita” per la Basilica Vaticana mentre annota invece che “Nelle quadrerie non è frequente”, sottolineando così, implicitamente, il carattere opposto – rispetto a quello di Caravaggio – dello stile del Baglione, più apprezzato per le opere pubbliche che per quelle private.

Ma dove il giudizio di Lanzi sul Baglione si rivela notevole per una valutazione critica del “personaggio” oltre che del pittore, è nel passaggio in cui descrive le sue “Vite”, opera letteraria che lo storico marchigiano ritiene “senz’ambizione e senza spirito di partito” nonché “facile verso d’ogni soggetto più a lodare il buono che a biasimare il cattivo”, cogliendo forse in tal modo quell’intenzione strisciante nella narrazione del Baglione volta a mascherare le sue talvolta aspre critiche attraverso un apparente condiscendenza con la quale cercava di nascondere il suo malanimo. Ed è forse in virtù di questa sensazione che Lanzi aggiunge:

“Quantunque volte io lo leggo parmi udir favellare un vecchio onorato, che più insinua precetti di morale che di belle arti.”

Ebbene: quest’ultimo passaggio è piuttosto indicativo, perché insinua l’idea che il Baglione, nonostante la sua attività di pittore, non fosse poi così “erudito” in fatto di precetti di “belle arti”. E infatti, subito dopo lo storico spiega :

“Di questi veramente è assai parco; e fa supporre aver lui operato bene più per certa buona disposizione e talento d’imitare che per princìpi scientifici di critica e di sodo gusto.”

Come a dire che l’opera letteraria del Baglione, per quanto lodevole, si fondava più sull’imitazione di altre opere simili (probabilmente quella del Vasari) che sulla reale conoscenza teorica degli argomenti.

Questo ridimensionerebbe grandemente le “competenze” del Baglione e, di conseguenza, il suo giudizio critico sull’opera altrui. Non solo; a quanto pare, per non avere il problema di dover giustificare queste sue lacune, Baglione si sarebbe tolto d’impiccio com’era nel suo stile…

“forse per non impegnarsi troppo a trattar teorie e a scriver profondo, ha distribuita l’opera in cinque dialoghi, ne’ quali non interviene alcun artefice, ma solo un Forestiere e un Gentiluomo romano; il primo per apprendere, il secondo per istruire. Né, credo, più semplici dialoghi si lesser mai, anzi si udirono in veruna lingua del mondo. I due interlocutori si trovano al chiostro della Minerva; si fanno un breve complimento; poi l’uno racconta fino a ottant’una vite di professori, che cominciano, prosieguono e finiscono con un andamento assai monotono, e pressoché con le medesime frasi: l’altro ascolta sì lunga narrazione, senza né interrogare, né rispondere, né far motto mai; e si chiude finalmente quel dialogo, o soliloquio che sia, senza che l’uno ringrazi l’altro o che pur gli auguri la buona sera.”

Duecento anni dopo, l’orgoglio del cavalier Baglione, sia in campo artistico che letterario, viene ampiamente smorzato.

Ma veniamo ai Carracci “salvatori della patria”. Così esordisce Lanzi:

“Scriver la storia de’ Caracci e de’ lor seguaci è quasi scriver la storia pittorica di tutta Italia da due secoli in qua”,

perché non c’era stato artista in quel lasso di tempo che dal loro stile non avesse attinto qualcosa. E si sorprende Lanzi nello scoprire che le origini di tale fortunatissima “maniera” erano state piuttosto accidentate. Pare infatti che tutto partì dal non troppo stimato Ludovico Carracci che il

“suo maestro in Bologna, e il Tintoretto, direttore de’ suoi studi in Venezia, lo consigliavano, come inetto alla pittura, a cangiar mestiere.”

Non solo, ma

“i condiscepoli, dileggiandolo come tardo d’ingegno, non con altro nome che con quello di bue lo additavan fra loro.”

Di fronte a tanto ludibrio, un altro a questo punto avrebbe davvero cambiato mestiere. E invece, mentre “tutto cospirava a disanimarlo”, Ludovico da “solo si faceva coraggio, e dalle opposizioni prendea motivo non di sgomentarsi, ma di riscuotersi.” E ne aveva ben d’onde:

“Era quella sua tardanza non effetto di corto ingegno, ma di penetrazione profonda: temea l’ideale come uno scoglio, ove tanti de’ suoi contemporanei avean rotto; cercava in tutto la natura; di ogni linea chiedea ragione a sé stesso; credeva essere le parti di un giovane non voler far se non bene, finché il far bene passi in abito e l’abito aiuti a far presto.”

Dunque un ideale artistico alternativo quanto impopolare, quello “naturalista” di Ludovico, ma sostenuto dalla ferma volontà di migliorarsi ed eccellere proprio in quello. Passò egli gran parte della sua vita a studiare i veneziani Tiziano e Tintoretto e, dopo un periodo trascorso a Firenze dove ricavò efficaci stimoli verso l’affermazione di quel nuovo stile con cui avrebbe voluto riformare la pittura, tornato a Bologna – già avanti negli anni – comprese che era necessario, affinché quel suo progetto si realizzasse, ottenere l’attenzione e l’entusiasmo dei giovani artisti. E, prima che altrove, si rivolse alla “famiglia”. Nello specifico ai figli dello zio paterno, il sarto Antonio Carracci.

Agostino e Annibale erano ancora ragazzini ma entrambi molto portati per le attività artistiche. Il primo come incisore nei lavori di oreficeria e il secondo, dice Lanzi, seguiva il mestiere del padre. I due fratelli però erano diversissimi nel carattere e nelle inclinazioni:

“Agostino colto in letteratura vedevasi del continuo coi dotti, né vi era scienza ove non mettesse lingua: egli filosofo, egli geometra, egli poeta; manieroso nel tratto, arguto ne’ motti, alieno da’ modi del basso volgo. Annibale oltre il saper leggere e scrivere non affettava altre lettere; una certa ingenita rozzezza inclinavalo alla taciturnità; e avvenendogli di dover parlare, era portato al disprezzo, allo scherno, alla rissa.”

Ciò non di meno, Ludovico convinse i due fratelli a intraprendere lo studio della pittura, ma anche in questo frangente essi si rivelarono agli antipodi…

“Il primo (Agostino) timido e ricercato, lento a risolvere, difficile a contentarsi, non vedeva malagevolezza che non l’affrontasse e non si provasse a superarla; l’altro (Annibale), all’uso di una gran parte degli artigiani, spedito faticatore, insofferente d’indugi e specolazioni, cercava ogni ripiego onde sfuggire l’aspro dell’arte, batter la via più facile, far molto in poco tempo.”

Stando così le cose, Ludovico capì che non avrebbe potuto sortire nulla di buono fin tanto che ciascuno dei due ragazzi non avesse smussato le asperità che li caratterizzavano e che spesso impedivano loro una pacifica convivenza. Quindi fece in modo che proseguissero il loro cammino separatamente. Destinò Agostino alla scuola del Fontana e Annibale lo tenne con sé nel suo studio. Pochi anni dopo, nel 1580, li portò entrambi a lavorare e studiare a Parma e a Venezia dove i due ragazzi trassero grande profitto, crescendo proprio in quei tratti stilistici tanto cari al cugino Ludovico sui quali egli voleva fondare una sua scuola e dar vita ad un vero e proprio movimento.

Tornati in patria a Bologna, però, i fratelli Carracci non ebbero l’accoglienza che si aspettavano e i loro primi lavori, recanti già i segni del “cambiamento” rispetto alla tradizionale maniera,

“furono da’ vecchi pittori con insopportabil fasto vituperati come mancanti di accuratezza e di eleganza. Dava peso alla censura il credito di que’ maestri vivuti in Roma, ornati di poesie e di diplomi, riguardati dal guasto secolo come sostegni dell’arte. Ad essi facean eco i discepoli e a questi il volgo; e le tante mormorazioni di un volgo che favella con quel brio con cui si declama altrove o si disputa, ferivan le orecchie de’ Caracci, gli confondevano, gli avvilivano.”

I Carracci quindi, ai loro esordi, vennero osteggiati proprio in quelle stesse “mancanze” di cui fu “colpevolizzato” successivamente il Caravaggio. Ed è interessante come ciò risulti da imputare, ancora una volta, a quel “guasto secolo”, così tanto (forse troppo) ancorato ai maestri del passato, e che costituisce costantemente lo sfondo nel quale Lanzi inquadra la difficoltà di affermazione degli aspiranti innovatori; testimoniando – tra l’altro – la consapevolezza, da parte dello storico marchigiano, dell’opportunità di un’evoluzione artistica che, per compiersi, necessitava di una certa “libertà” di espressione troppo spesso contestata o negata agli artisti.

Ludovico e Agostino davano segno di non prendere molto bene quelle critiche e, temendo di non riuscire a procacciarsi lavori e ottenere quel credito cui invece ambivano, erano sul punto di “cedere alla corrente e di rivolgersi al vecchio stile”. Inaspettatamente fu Annibale a convincerli a non desistere dal loro progetto comune e, anzi, di insistere proprio laddove venivano criticati opponendo “alle voci le opere; anzi alle opere de’ vecchi, snervate e lontane dal vero, altre opere condotte con robustezza e con verità.”

Il consiglio di Annibale venne seguito e fu la fortuna di tutti i Carracci, perché da quel momento in poi il progetto della “scuola” prese corpo e attrasse schiere di giovani aspiranti pittori in cerca di novità, di nuove “visioni”. La loro “accademia” della pittura fu detta degli “Incamminati” e non a caso, perché gli stessi maestri percorrevano quel nuovo sentiero di crescita comune insieme ai loro allievi.

Giovan Pietro Bellori, invece, aveva attribuito la costituzione dell’accademia ad Agostino e ne aveva riferito il secondo titolo dei “Desiderosi” (il primo pare sia stato “del Naturale”) “per lo desiderio, ch’era in tutti d’imparare”, con il chiaro scopo di glorificare il nuovo stile dei fratelli bolognesi sorto come dono divino per venire in soccorso della moribonda pittura. La titolazione di “Incamminati” che fu quella definitiva, è utile invece al Lanzi per sottolinearne la connotazione di percorso comune, una sorta di “work in progress” verso una nuova idea di pittura. In ogni caso, era così allettante questa nuova “idea”, che all’accademia dei Carracci accorrevano giovani leve da ogni dove, come fecero Guido Reni, Francesco Albani e il Domenichino lasciando le loro precedenti scuole, le quali poco a poco dovettero chiudere i battenti per mancanza di allievi.

I Carracci divennero assi piglia tutto

“ad essi le commissioni migliori, ad essi il maggior grido. Umiliati, i loro rivali mutaron linguaggio; e specialmente quando fu aperta la gran sala Magnani, miracol dell’arte caraccesca.”

L’arte del “compromesso” (e aggiungerei dell’opportunismo) aveva vinto.

I motivi di tanto inatteso successo Lanzi li individua nel modo dei Carracci di condurre la loro accademia ossia “ammaestrare senza venalità e senza invidia”. Non solo. Presso i Carracci gli studenti

“Erano […] addestrati alla vera critica: si vedevan le opere altrui e notavasi ciò che v’era degno di lode o di riprensione; si esponevan le opere proprie e se ne censurava questa o quella parte; e chi con buone ragioni non difendeva il suo operato, di presente lo scancellava.”

La lungimiranza dei tre maestri bolognesi faceva sì che

“Ciascuno (fosse) libero a tener quella via che più gli piaceva; anzi era incamminato ciascuno per quello stile a cui la natura il guidava, ragione per cui tante maniere originali pullularono da un medesimo studio: ogni stile però dovea avere per base la ragione, la natura, l’imitazione.”

Fu questo quindi il segreto del loro successo

“La massima di unire insieme la osservazione della natura e la imitazione di tutti i miglior maestri[…] ancorché la modificassero secondo i talenti, come abbiam detto.”

E questo sia a Bologna che a Roma, dove i due Carracci più giovani arrivarono già colmi di onori e continuarono ad insegnare con lo stesso metodo.

A coronamento di tale metodo e a dimostrazione del credito di cui i due fratelli godettero nell’Urbe, riferisce Lanzi che le loro “lezioni” erano impreziosite dagli autorevoli interventi di vere e proprie “guess star”; letterati e intellettuali di grido che proponevano agli studenti diverse “istorie” da disegnare e premiavano chi di loro le eseguiva meglio. Questo creava una sana e fruttuosa competizione che faceva emergere i migliori talenti.

A Roma, per i fratelli Carraci, si ebbe dunque la consacrazione di un’idea intelligente ed efficace. Il mondo accademico temeva la degenerazione del manierismo quanto quella del naturalismo; proporre uno stile che fosse “a metà strada” tra i due opposti fu la scelta vincente. “Essi (i Carraci) prendean le teste dal vero e le miglioravano colle idee generali del bello”. E ancora:“Del nudo furono i Caracci intelligentissimi; e saria far loro un torto manifesto a non credergli grandi estimatori del Bonarruoti, di cui furono imitatori.” E se

“Ch’e’ fossero sommi coloritori, quantunque studiassero ne’ Lombardi e ne’ Veneti, lo negò Mengs e lo negano varie pitture a olio, specialmente di Lodovico, scolorite e quasi perdute […] Non così può dirsi de’ freschi. Questi veduti dappresso scuoprono una bravura di pennello quasi paolesca; […] È quivi una verità, una forza, un temperamento, un accordo di colori, che in questa parte ancora si deon dire riformatori della pittura. Essi sbandirono que’ giallicci e quelle altre deboli tinte introdotte per avarizia invece degli azzurri e degli altri colori di maggior prezzo.”

L’innovazione virtuosa portata negli affreschi dai Carracci, secondo Lanzi, si nota anche nel fatto che essi “non largheggiarono in figure: il numero di dodici parve ad essi sufficiente in qualunque istoria, toltene certe di folle popolaresche o di battaglie” e poi

“Che sapessero comporre con giudizio, con dottrina, con varietà scorgesi nelle storie sacre che dipinsero sopra gli altari; sfuggendo, in quanto potevano, quella trita composizione di una Madonna fra vari Santi.”

Un trionfo di studio, disciplina e novità che li rese “universali nella pittura: prospettivi, paesisti, ornatori, padroni di ogni stile, raccolgono in un punto di veduta, per così dire, quanto di meglio si può bramare in un’opera.”

A completare l’immagine di eroi virtuosi Lanzi ricorda che il successo non impedì ai due fratelli di onorare colui che li aveva “incamminati” verso la gloria, ovvero il cugino Ludovico “intantoché Annibale, compiuta oggimai la Galleria de’ Farnesi, lo chiamò a Roma consigliere, arbitro, ultimatore di tanta opera.”

Infine, creare una scuola che insegnasse quello stile con un metodo improntato alla “meritocrazia” consapevole e alla concorrenza fruttuosa, fu il coronamento di un percorso iniziato con molte difficoltà ma affermatosi con determinazione. Al punto che, dice Lanzi riferendo quanto scritto dal Passeri:

“nell’Accademia Romana si adottò di poi lo stesso metodo, e che il card. Francesco Barberini nipote di Urbano VIII interveniva alla elezione del primo, e di sua moneta premiava lui e gli altri che gli si erano appressati fino al quarto: oltreché al primo ordinava un quadro del soggetto stesso di cui era stato il disegno.”

Ed è colmo di entusiasmo Lanzi nell’affermare “Qual segreto è questo per promovere le belle arti!”

È chiaro che al nuovo stile dei Carracci si era attribuito da più parti – e la narrazione del Lanzi non si sottrae a tale interpretazione – un respiro più ampio e l’ambizione di una potenziale durevolezza nel tempo, rispetto a quello cui un gusto più marcato e “radicale”, come quello del Merisi, poteva aspirare. Peraltro, leggendo di tanto appassionato trasporto verso i tre maestri bolognesi, non si fatica a comprendere quale livello di ostilità dovette fronteggiare il Caravaggio per far accettare al mondo accademico romano il suo “testardo” naturalismo. Operazione mai interamente riuscita che però non gli impedì di ottenere quel “gran credito” che tutti i suoi biografi furono obbligati a riconoscergli, nonché una sequela non indifferente che lo stesso Lanzi, come abbiamo visto, gli accredita, oltre al ruolo di “outsider” di grande valore, all’interno di un fermento innovatore variegato, a cui molti giovani arditi avevano guardato anche a scapito del più “sicuro” stile carraccesco o poco prima di abbracciarlo. Come Ribera, ad esempio, che secondo Lanzi dopo essere cresciuto a Napoli nel mito del Caravaggio, una volta a Roma

“veduto […] Raffaello ed Annibale, e il Coreggio in Modena e in Parma, si mise sul loro esempio per una via più amena e più gaia, in cui dipinse per poco tempo e con poca fortuna”; ma nel frattempo aveva imparato “a disegnare meglio che il Caravaggio”.

Cosicché, quando tornò allo stile che più gli era congeniale, ossia quello del maestro lombardo, Ribera fu grandemente onorato “e poco andò ch’egli fu creato pittor di corte, e in seguito ne divenne anche l’arbitro.”

Sul finire dell’artisticamente movimentato Settecento italiano, il tempo dell’Illuminismo, con le sue mutazioni intellettuali e scientifiche, che già guardava alle rivoluzioni del nuovo secolo, lo sguardo lucido di un classicista “coscienzioso” getta una nuova luce sulla parabola artista del Caravaggio ed apre uno spiraglio in quella damnatio memoriae nella quale l’artista era stato precipitato da una letteratura faziosa e ostile. Ma, come sappiamo, sarà il Novecento a rivalutare davvero e ampiamente la figura del genio lombardo, anche e soprattutto con una rilettura critica delle fonti biografiche, tra le quali l’opera di Luigi Antonio Lanzi è forse da accreditare come la più obbiettiva.

©Francesca SARACENO Catania 2 gennaio 2022