di Francesca SARACENO

CARAVAGGIO “COLPEVOLE”. FINO A PROVA CONTRARIA.

Roma: il sogno di una vita.

E finalmente era lì, davanti a lui. Sul finire del 1595 (si presume) la città degli artisti, la Mecca della creatività universale, accoglieva quel suo nuovo figlio adottivo; forestiero ma devoto.

Brulicante e smargiassa, Roma ingurgitava stranieri; li inglobava nel suo dedalo di vicoli, chiassosi di giorno e pericolosi di notte. Li ubriacava di magnificenza e bellezza, li concupiva di lussuria e avidità. Ma soprattutto, li avvinghiava – subdola e insidiosa – nelle maglie strette della legge, di un sistema giudiziario mutevole, corrotto e discrezionale, al quale nessuno poteva sottrarsi.

Michelangelo da Caravaggio non era certo un angioletto, prendeva fuoco piuttosto facilmente; ma non pretendeva nulla, in quella città, se non che gli fosse permesso di compiere il suo percorso umano e artistico, di ritagliarsi il suo “posto al sole”, senza che gli venisse pestata la coda a ogni piè sospinto. Come certi animali selvatici, dediti per natura alla propria sussistenza, Michele badava ai fatti suoi fintanto che il resto del mondo faceva lo stesso; “attaccava” quando si sentiva minacciato o quando veniva attaccato a sua volta. Non era solo questione di “caratteraccio”: era (anche) sopravvivenza.

Secondo quanto già Gaspare Celio accenna nelle sue “Vite” del 1614, e che Giulio Mancini – tra i biografi del Merisi più informati – avrebbe confermato qualche anno più tardi, annotando in maniera sibillina una postilla manoscritta alle sue “Considerazioni sopra la pittura”, i guai del Caravaggio erano iniziati a Milano, prima del suo arrivo nell’Urbe, con quel fatto di sangue, dai contorni tutt’altro che netti, in cui pare fosse rimasto coinvolto insieme a una “puttana”, un “gentilhuomo” e alcuni “sbirri”; evento che – a detta del medico senese – gli sarebbe costato un anno di prigione e parecchio denaro, ma che – in realtà – è ancora tutto da definire.

I guai che lo colsero, o che egli stesso si procurò a Roma, però, ebbero il retaggio fatale e ineluttabile della “predestinazione”. Michelangelo Merisi non sarebbe mai potuto passare inosservato in una città come Roma, dove per le strade e le piazze risuonava quotidianamente il clangore metallico delle spade, dove uno sguardo di sbieco equivaleva a una minaccia e un commento sarcastico a un’offesa, dove sui palchi delle esecuzioni, in piazza di Ponte S. Angelo, si diceva che Sisto V avesse fatto issare sui pali più teste mozzate di quante zucche ci fossero sui banchi dei mercati.

Gli uffici giudiziari della curia romana pullulavano di denunce, querele e verbali di polizia, che si producevano in seguito ai più disparati accadimenti: dall’insulto all’aggressione, dallo sfregio alla “deturpatio portae”, dal vilipendio di pubblico ufficiale al delitto di lesa maestà, ogni occasione era buona per un soggiorno “all inclusive” a Tor di Nona, o a Corte Savella. Pellegrinaggi a “nostra signora del carcere” affollati di gente spesso impossibilitata a difendersi, che sbarcava il lunario o che semplicemente viveva la propria vita tra mille difficoltà in una città pericolosa e in un tempo difficile, difendendo con le unghie e con i denti il poco che aveva, la propria attività, la posizione sociale conquistata, nonché qualcosa di altrettanto importante: “l’onore”. Sgradevoli trasferte a cui partecipò, con una certa frequenza, anche il Merisi; a volte per sue mancanze, altre volte – e non si stenti a crederlo – suo malgrado. Chi pensa che “se le andasse a cercare” sbaglia registro. Peggio: chi pensa che egli fosse un trasgressivo seriale, fuorilegge per vocazione, o ignora i fatti o è in malafede.

Caravaggio era un uomo ambizioso e come tutte le persone ambiziose cercava di perseguire il suo obbiettivo procedendo con coraggio e determinazione in un ambiente ostile e molto competitivo, in un tempo di forti contrasti, con lo spirito audace e libero dell’artista consapevole delle proprie capacità; e si, anche con l’orgoglio ostinato e gradasso del provinciale che vuole, a tutti i costi, “emergere”. Ma non era certo il solo, ed è chiaro che, una volta compreso il soggetto, ma soprattutto il suo straordinario talento, i suoi detrattori si fecero una missione di fiaccare le sue ambizioni rendendogli la vita difficile.

Che nel suo percorso potesse avere guai con la legge, credo lo avesse messo in conto; tre quarti della popolazione romana, ne aveva, e lui – impulsivo, impetuoso e permaloso com’era – non avrebbe certo fatto eccezione, anzi.

A quel che ne sappiamo, Caravaggio cominciò abbastanza presto a saggiare le turbolenze della “movida” romana di fine Cinquecento; la sera di martedì 8 luglio 1597, dopo aver cenato con gli amici Prospero Orsi e Costantino Spada all’Osteria della Lupa, arrivati “al cantone del sellaro, che tira a San Salvatore delle Cuppelle”, i tre si accorsero di grida e tafferugli poco lontano. Qualcuno, nel buio della sera, correva nella loro direzione urlando e lamentandosi; guai in arrivo, meglio dileguarsi. Costantino fece appena in tempo a veder passare l’uomo che correva, poi prese subito la via di casa; almeno così disse all’inquirente. Caravaggio e Orsi si diressero verso Sant’Agostino, dove videro anche loro passare l’uomo che si lamentava “ohimé! ohimé!” correndo giù verso la Scrofa. Ripreso il cammino in direzione di San Luigi dei Francesi, i due amici (o forse tutti e tre, stando – invece – alla deposizione di Prospero) trovarono per strada un ferraiolo, una sorta di mantello, e il Merisi propose di consegnarlo a qualcuno della zona lì vicino. C’era una bottega aperta, quella che “fa cantone per andare a Santo Agostino”. Si trattava della barberia di Marco Benni, dove il garzone Pietropaolo Pellegrini, che stava sulla porta aspettando che il titolare gli ordinasse di chiudere, ricevette dalle mani di Michelangelo il ferraiolo perduto; “che se ne vedeva il padrone […] lo ristituesse”, fu la raccomandazione.

Avrebbe potuto lasciar perdere, il nostro Michele, tirare dritto per la sua strada, disinteressarsi di quel ferraiolo per terra, e invece pensò: «Sarìa bene dare questo ferraiolo a qualche vicino». Un gesto che si potrebbe interpretare come di semplice gentilezza che diventa, però, la prima occasione (almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze) in cui il nome del Caravaggio viene iscritto a Roma in un verbale di polizia, e il pittore indagato e sospettato di essere uno degli aggressori del musico Angelo Zanconi, l’uomo che, correndo giù per la Scrofa, quella sera, aveva perso il ferraiolo.

Certo è singolare che il Merisi avesse deciso di portare il ferraiolo alla barberia di Benni, perché si dà il caso che anche Angelo Zanconi fosse un barbiere (oltre che musico) ed esercitasse insieme ai suoi due fratelli in una bottega tra il Pozzo delle Cornacchie e San Luigi dei Francesi; proprio il luogo dove Pietropaolo Pellegrini, il giorno dopo, andò a consegnare il ferraiolo, avendo riconosciuto Angelo dalla voce, la sera prima, mentre correva giù per la Scrofa chiedendo soccorso.

Che anche il Caravaggio sapesse a chi apparteneva il ferraiolo e per questo lo aveva dato a un collega barbiere?

Come dando per scontato che tra “colleghi” si conoscessero e quindi “se ne vedeva il padrone […] lo ristituesse”. A gettare il Merisi di diritto tra i sospettati, unitamente a questo particolare, il fatto di aver preso l’iniziativa personale di consegnare il ferraiolo (come a volersene disfare); ma probabilmente anche la deposizione in cui Prospero Orsi informò gli inquirenti che, quella sera, Michelangelo aveva con sé la sua spada… “ch’è servidore del cardinal del Monte”.

E proprio l’amata spada, orgoglio e simbolo della sua affermazione sociale, ottenuta con l’ingresso alla corte dell’illustre prelato (fig. 1), sarà la causa di molti scontri del Caravaggio con la polizia papale.

Il 4 maggio 1598, in Piazza Navona, viene fermato dai “birri” che lo perquiscono e gli trovano addosso la suddetta spada e due compassi. Michele affermò con fierezza di avere il permesso per portare quell’arma; era “pictore del cardinale del Monte”, aveva “la parte del cardinale” ed era “scritto a rolo”. Ma l’agente Bartolomeo, luogotenente del bargello di Roma, che “fra le due in tre hore di notte in circa” andava “alla cerca” …come un segugio, non ci pensò due volte: il pittore non aveva con sé la licenza, “et così lo presi et menai prigione in Tor di Nona”. Efficiente e sbrigativo.

L’iscrizione “a rolo” del cardinal del Monte, come vedremo, salverà Caravaggio in questa e in diverse altre occasioni, ben oltre la sua permanenza a Palazzo Madama. Ma già da queste prime circostanze possiamo arguire quanto arbitrari (e a volte immotivati) fossero gli interventi della polizia romana ai danni dei cittadini, e quanto poco valesse la parola di un uomo che venisse fermato per qualche motivo; quell’uomo era “colpevole fino a prova contraria”. O fino a quando qualcuno di influente non interveniva a garantire per lui.

L’artista lombardo, però, nonostante quel che si dice da sempre sul suo conto, non era certo il depositario unico dell’inottemperanza legale, in città. D’altra parte non era certo venuto a Roma a cercare problemi; e infatti, l’alba del nuovo secolo lo vide assolutamente protagonista della scena artistica, con le prime importanti opere eseguite per San Luigi dei Francesi. Peraltro – cosa che mai abbastanza viene sottolineata – alcuni dei suoi amici potevano “vantare” una fedina penale anche più “ricca” della sua. Tra questi era Onorio Longhi – ad esempio – il quale, il 27 ottobre del 1600, risulta inquisito per diversi episodi criminosi a suo carico. Interrogato riguardo a uno di questi episodi, e precisamente quello in cui, nel mese di luglio, era rimasto ferito a una mano Flavio Canonico, sergente dei soldati di custodia a Castel Sant’Angelo, Longhi tentò di glissare sviando il discorso su un altro accadimento simile, da lui considerato forse meno “pericoloso”; ma l’inquirente lo incalzò e costrinse a chiarire le circostanze specifiche del ferimento del Canonico, avvenuto “prope Scrofam verus Pasquinum”. Messo all’angolo, Onorio ammise che, quella sera di luglio, passeggiando proprio dalla Scrofa verso Pasquino, con alcuni amici, discorrevano ad alta voce sulle correnti “quotazioni” dei… “coglioni” che, a quanto pare, valevano “un baiocho”. Malauguratamente un passante (Flavio Canonico), che Onorio disse di non conoscere, equivocò che la suddetta “quotazione” fosse rivolta a lui e, dopo avergli risposto per le rime, lo prese a pugni finché i presenti non intervennero a dividere i due litiganti. Secondo Onorio la cosa non aveva avuto seguito, ma l’inquirente, che evidentemente aveva già sentito altre testimonianze e cercava conferme, volle sapere chi era stato a separarli; e fu a questo punto che Longhi rivelò la presenza di “un certo Marco Tullio pittore” al seguito del passante permaloso, “et meco messer Michelangelo Merisio pittore”.

Leggendo il verbale dell’interrogatorio salta agli occhi come, non appena venne fatto il nome di Caravaggio, l’inquisitore spostò su di lui l’attenzione e la prima cosa che chiese sul suo conto fu “an dictus Michelangelus Merisius pictor tunc temporis esset armatus vel ne quo armorum genere”, ovvero se l’artista fosse armato ed eventualmente di che tipo di arma si trattasse. Potrebbe sembrare una domanda opportuna e legittima, considerando che l’interrogatorio si svolgeva in seguito al ferimento della mano del Canonico a mezzo arma da taglio, ma che al solo nominare il Merisi già si facesse riferimento a un’arma, insinuando velatamente che si trattasse di una spada, fa nascere il sospetto che nell’ambiente giudiziario romano, il pittore godesse già a quel tempo di una certa fama. Tuttavia, sebbene Onorio non poté negare che l’amico fosse effettivamente armato, in questa particolare occasione, il coinvolgimento del Caravaggio nello scontro, almeno all’inizio, appare ininfluente, in quanto

“All’hora messer Michelangelo era convalescente et però si faceva portare la spada da un suo putto, il quale putto era con esso lui con la spada quando successe la detta rissa, ma detto messer Michelangelo non la cacciò mai dal fodero.”

Fu invece Flavio Canonico – racconta Longhi – mentre Caravaggio e Marco Tullio tentavano di sedare la rissa, a far scivolare via il fodero dalla spada del Merisi e, quando l’inquirente chiese a Onorio se l’amico pittore avesse reagito o riteneva che avrebbe voluto farlo, questi rispose chiosando che

“appena detto Michelangelo se p[oteva regge]re in piedi per la malathia, ma quando si vidde la spada senza fodero andò per li fatti suoi.”

Eppure Flavio Canonico querelò proprio il Caravaggio per quella ferita alla mano, che forse, invece, si era procurato da se stesso sfilando il fodero della spada nell’impeto della rissa, salvo poi acconsentire alla cassazione del processo e firmare la pace col pittore.

Roma, per il Merisi, si rivelò forse più problematica del previsto; la strada verso l’affermazione era tutta in salita, non c’era dubbio, nonostante lo straordinario talento dell’artista – supportato dall’aiuto prezioso del cardinal del Monte – si manifestasse in tutta la sua portata rivoluzionaria, strabiliando i popolani e affascinando colleghi e collezionisti. Le tele Contarelli, per San Luigi dei Francesi, avevano suscitato enorme meraviglia ma anche aspre critiche, sebbene l’apprezzamento avesse superato di gran lunga il dissenso. E così, anche il successo potrebbe essere diventato occasione di problemi con la legge, soprattutto se messo in discussione da qualcuno che certe “rivoluzioni” non le vedeva di buon occhio.

Fu forse il caso del giovane studente dell’Accademia di San Luca Girolamo Spampani (o Stampa), il quale, il 19 novembre del 1600, in casa del cardinal del Monte, querelò il Caravaggio, colpevole – qualche sera prima – di averlo preso a bastonate, in via della Scrofa, e poi aggredito di spada squarciandogli il ferraiolo.

Ora: perché mai Spampani andò a denunciare l’aggressione proprio in casa del cardinal del Monte? Ma soprattutto, perché Caravaggio avrebbe aggredito lo Spampani? Non abbiamo certezze in questo senso ma, essendo la “vittima” uno studente dell’Accademia, è presumibile che non avesse in gran conto la reputazione del nostro artista e, non è escluso, che potesse essersi espresso pubblicamente con qualche commento negativo nei suoi confronti, magari riguardo proprio le due tele della Vocazione e del Martirio di San Matteo, da poco collocate in San Luigi dei Francesi, la cui commissione era stata ottenuta dal Caravaggio, grazie alla mediazione del cardinal del Monte. Due opere che, come già accennato, avevano suscitato un grande clamore e altrettanto successo; ovunque tranne che tra gli accademici di San Luca, dal momento che, già il principe fondatore, Federico Zuccari – a detta del Baglione – aveva ridimensionato in modo sprezzante la portata rivoluzionaria di quei dipinti chiedendosi: “che rumore è questo? […] Io non ci vedo altro, che il pensiero di Giorgione […]”.

La denuncia di Spampani a Palazzo Madama, avrebbe avuto, quindi – in questo senso – un valore simbolico e quasi beffardo. Caravaggio era certamente uno spirito orgoglioso e fiero e, considerando quanto importante fosse l’appoggio di un mecenate per la reputazione e l’affermazione professionale di un pittore, una reazione così violenta, da parte dell’artista, in seguito a una eventuale critica, non è da considerare spropositata, né – a ben vedere – un fatto ascrivibile solo ed esclusivamente a lui in quanto personaggio notoriamente iracondo. I suoi colleghi erano egualmente “protettivi” rispetto alla propria reputazione, e la difendevano allo stesso modo. Non solo: tenendo conto di tutte le volte che il del Monte intervenne a difesa del Merisi, è presumibile che egli non fosse affatto “scandalizzato” dal comportamento del pittore, come se tirarlo fuori dai guai fosse qualcosa di “previsto”, o comunque di scontato; qualcosa a cui – in quanto mecenate – sapeva gli sarebbe capitato di dover ottemperare. La faccenda dell’aggressione a Spampani, si risolse, anche questa volta, con la cassazione del processo e la “pace” tra i due contendenti, e c’è da credere che il prezioso cardinale avesse fatto, anche questa volta, la sua parte.

Passa meno di un anno e, nell’agosto del 1601, il nome di Caravaggio si trova di nuovo in un verbale di polizia; il pittore spagnolo Cristoforo Orlandi venne aggredito da Vittorio Travagni, in casa del quale si era recato in compagnia del Merisi. Questi, però, “poco lontano dal[la] porta” si era allontanato dicendo: “Andate innanzi, che voglio restare a fare un servizio”. E fu meglio per lui, perché di lì a poco, si sarebbe trovato altrimenti invischiato nell’ennesima rissa (tra pittori, guarda caso).

L’ascesa del Caravaggio era un fatto ormai acclarato e i nemici si moltiplicavano proporzionalmente al successo ottenuto. L’artista, indicato da Tiberio Cerasi come “egregius in Urbe pictor”, non tollerava gli effetti nefasti delle invidie e delle maldicenze nei suoi confronti, soprattutto alla luce del crescente successo attestato da ulteriori importanti opere, come la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo commissionate – per l’appunto – dal tesoriere papale per la sua cappella in Santa Maria del Popolo. Il primo ottobre del 1601, a farne le spese fu Tommaso Salini (fig. 2), pittore amico nonché socio di Giovanni Baglione (fig. 3), forse il più acerrimo nemico del Caravaggio.

Salini, peraltro, era noto nell’ambiente, per essere un piantagrane patentato. Le sue diverse esperienze di collaborazione professionale si erano risolte, quasi sempre, con la rottura dei rapporti tra i soci, e se col Baglione il sodalizio (umano, oltre che artistico) persisteva, era forse solo in virtù dell’antica amicizia e dell’affetto fraterno che li legava. Salini venne assalito dal Merisi “che fu circa un’hora de notte”, a insulti e colpi di spada; e c’è da credere che i primi lo avessero ferito quanto le stoccate (se non di più). Pare che, quella sera, Michelangelo fosse “accompagnato da tre o quattro altri” che però, in un primo momento, “lassorno passare” Salini, e solo dopo il Caravaggio lo aggredì da dietro.

Un aspetto su cui riflettere, scorrendo i diversi verbali degli interrogatori in cui viene indagato l’artista, è che, il più delle volte, egli aggredisce alle spalle, come a voler sorprendere la sua “vittima”; forse con lo scopo di avere gioco facile cogliendo l’avversario impreparato alla difesa, ottenendo così il massimo risultato col minimo sforzo, e soprattutto evitando di far degenerare l’evento in qualcosa di più problematico e potenzialmente pericoloso. Ma soprattutto, spesso il Merisi colpisce con la spada sulla testa, usando l’arma in maniera impropria, come accadde anche in questo caso, secondo la deposizione di un testimone a favore di Salini, che riferì di come “detto Michel Agnelo tirò un colpo con la spada verso la testa del detto Tomasso”.

Ora: una spada è un’arma efficiente, veloce e assolutamente letale; se il colpo viene indirizzato opportunamente, l’avversario non ha scampo. Ma Caravaggio la usava quasi sempre come un bastone, sferrava colpi che non avevano velleità omicide ma solo “punitive”. Più che un’intenzione assassina, il suo sembrava uno sfogo di pancia. Però è chiaro che la querela, in quanto colpevole, la subiva ugualmente, com’è altrettanto chiaro che all’artista importava più della propria reputazione professionale (nonché onorabilità di uomo) che della propria fedina penale. Salini, giusto per non smentire la sua fama di omuncolo subdolo e meschino, tenne a sottolineare all’inquirente, che il querelato fosse “de continuo solito a far simil sorte de delitti et afffronti a diversi”, e si raccomandò, quindi, che fosse “castigato conforme al giusto”. Per il resto, la questione se la legò al dito, e di lì a poco, avrebbe avuto – comunque – la sua vendetta.

Nel frattempo, il nostro Merisi, solo undici giorni dopo l’aggressione a Salini, venne nuovamente “pizzicato” con la spada al fianco ma senza licenza in tasca. Fu una vecchia conoscenza ad arrestarlo e tradurlo a Tor di nona: di nuovo il luogotenente del bargello di Roma Bartolomeo Iannini, il quale, nonostante l’artista avesse dichiarato di essere autorizzato a portare l’arma in quanto «al rolo» del cardinal del Monte, affermò di aver agito “perché lui non aveva licentia, et io non sapevo fusse vero, et lo mandai prigione in Tor di Nona”. Ancora una volta un arresto “sbrigativo” che odora di pretestuoso…

A onor del vero, Caravaggio in quel momento non era più ospite di Palazzo Madama ma risiedeva presso il cardinale Girolamo Mattei, suo nuovo mecenate, insieme ai fratelli Ciriaco e Asdrubale, dai quali l’artista ricevette altre importanti commissioni, per dipinti come la Cena in Emmaus oggi a Londra e il San Giovanni Battista dei Musei Capitolini; dunque il “rolo” del cardinal del Monte non doveva essere più ufficialmente attivo, in quel momento. Tuttavia, considerando che l’artista lo invocava ancora come “salvacondotto”, e più volte, in occasione di altri arresti, è presumibile che lo stesso cardinale lo avesse autorizzato a farne menzione in caso di bisogno.

Il 1603 fu l’anno in cui Caravaggio venne costretto alla sbarra dal famoso processo intentato contro di lui e i suoi amici da Giovanni Baglione, in combutta con Tommaso Salini. Questa volta la giustizia fece il suo corso fino in fondo e Michelangelo dovette ricorrere, oltre che alle sue ormai consolidate protezioni, anche a una labile, ma quanto mai opportuna, diplomazia.

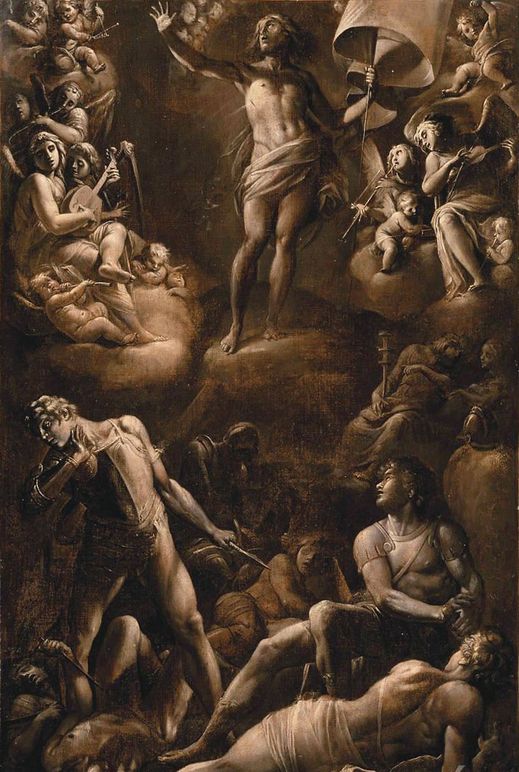

La vicenda dei libelli diffamatori contro l’odiato invidioso Baglione, sappiamo essere stata conseguenza della commissione “soffiata” dal pittore romano al Caravaggio, per la pala della Resurrezione alla Chiesa del Gesù. Ancora una volta l’artista era stato ostacolato nel suo cammino di crescita professionale; un oltraggio ingigantito, peraltro, dal precedente occorso con le due redazioni dell’Amor sacro e amor profano del Baglione (fig. 4 e 5), eseguite forse in opposizione all’Amor vincit omnia del Caravaggio (fig. 6),

nonché dalla goffa imitazione – da parte dell’artista romano – dello stile compositivo e pittorico del Merisi anche nella pala del Gesù (fig. 7).

Fatto che, probabilmente, aveva inviperito il pittore lombardo più ancora della mancata commissione. La sua reazione era stata proporzionale ai torti subiti, Baglione non avrebbe potuto aspettarsi di meno. Ma da “inquisito”, davanti al giudice, Caravaggio dovette fare buon viso a cattiva sorte e giocarsela al meglio delle sue possibilità. Interrogato sulla sua stima nei confronti dei colleghi, Caravaggio rispose citando tra i “valent’huomini” degni della sua considerazione, il Cavalier d’Arpino, Federico Zuccari e Annibale Carracci; tutti personaggi con cui non era affatto in buoni rapporti, né umani né professionali (sebbene sia verosimile che almeno il Carracci lo ammirasse davvero).

Attribuire una forma di riconoscimento “pubblico” a quelle personalità, strettamente legate all’ambiente accademico, da dove arrivavano le maggiori critiche al suo stile innovativo, gli avrebbe permesso – davanti al giudice – di non passare per un ricusatore delle istituzioni artistiche cittadine e gli avrebbe guadagnato quantomeno l’apparenza di una osservanza dell’autorità che quei nomi rappresentavano nel mondo dell’arte. Il processo, per Caravaggio, si concluse con una condanna ai domiciliari per un certo periodo, nonché la promessa “de non offendendo” nei confronti del rivale Baglione, “né nella vita né nel onore”. Garantì per Michele, in questo senso, Ainolfo Bardi dei Conti di Vernio, un cavaliere di Malta collaboratore personale di Ferdinando I de’ Medici. Anche in questo caso, l’ombra lunga del cardinal del Monte, che dei Medici era il delegato portavoce a Roma, si staglia piuttosto evidente.

Del Monte, i Giustiniani, i Mattei, i Costa, i Vittrice; affiliazioni e frequentazioni importanti, ottenute in poco tempo, per meriti artistici, attraverso l’esecuzione di dipinti strepitosi (come ad esempio – in questo periodo – il San Giovanni Battista oggi a Kansas City e la Deposizione per la chiesa di Santa Maria in Vallicella), erano per il Caravaggio, motivo di orgoglio e di altissima autostima, talché le sue origini non certo aristocratiche, ne venissero in qualche modo elevate; o almeno questo è ciò che l’artista doveva “avvertire” per se stesso, e si aspettava fosse palese anche agli occhi degli altri.

Fu per un mancato riconoscimento di questo suo percepito status sociale che Pietro da Fosaccia, garzone insolente dell’Osteria del Moro, si prese un piatto di carciofi “alla volta del mostaccio”, il 24 aprile del 1604. Se un cliente che ha ordinato due diverse pietanze di carciofi chiede quali siano quelli al burro e quali quelli all’olio, un garzone – ovvero cameriere – gentilmente dovrebbe fornire l’informazione richiesta; se decide, invece, di prendere un carciofo dal piatto con le mani e annusarlo, per mostrare al cliente in che modo avrebbe potuto ottenere da se stesso quell’informazione, il minimo che può capitargli è – per l’appunto – che i succitati carciofi gli vengano sbattuti sul muso, con una certa veemenza, accompagnati da commenti del tipo: «becco fottuto, ti credi di servire qualche barone». Laddove il termine “barone” credo non sia da intendersi come titolo nobiliare, bensì – forse – da “baro”, come imbroglione, impostore; più in generale, persona di bassa lega, indegna di rispetto. Il cardinale Federico Borromeo, nel suo De delectum ingeniorum del 1623, userà il termine “baronci” insieme a “cingare”, “fachini” e “sgratiati”, proprio in riferimento al Caravaggio, per definire la gentaglia che – a suo dire – dipingeva e frequentava quel “dipintore in Roma, il quale era di sozzi costumi”.

Per questa aggressione “a mezzo carciofi”, benché un testimone riferisca che una spada facesse bella mostra sul tavolo (ma il pittore “non tentò né fece segno nessuno di voler [vi] cacciar mano”), al Caravaggio fu comminata una condanna della quale però non abbiamo specifica menzione. Possiamo solo immaginare che l’avesse accolta con la stessa inveterata protervia con cui aveva affrontato e accolto le precedenti.

Tra l’autunno del 1604 e la primavera del 1605, l’artista era al culmine della sua carriera professionale; aveva eseguito una chiacchieratissima e altrettanto ammirata Madonna di Loreto per la cappella di Ermete Cavalletti in Sant’Agostino e ottenuto un’altra importante commissione per una pala da collocare su un altare della nuova basilica di San Pietro: la Madonna con Sant’Anna, eseguita per i Palafrenieri di sua Santità, che fu motivo di grande orgoglio ma anche delle ennesime aspre polemiche, riguardanti – ancora una volta – mancato decoro e iconografia. Più l’artista consolidava il consenso di committenti e collezionisti, più gli piovevano addosso critiche e calunnie. Era come se, al crescente successo del pittore, corrispondesse un uguale e contrario declino dell’uomo, che lo trascinava in un gorgo di tragica decadenza.

In questo clima pesante che, nell’ultimo periodo romano dell’artista sembrò rasentare il linciaggio, il Merisi dovette affrontare ancora problemi con la gendarmeria papale: la sera del 19 ottobre 1604, dopo un’altra cena in compagnia di amici, venne fermato perché sospettato di aver lanciato dei sassi; non è ben chiaro se verso un militare o verso una finestra. In ogni caso non fa differenza la sua presunta colpevolezza o l’eventuale bersaglio, perché anche stavolta, Michelangelo sapeva a chi rivolgersi: mentre veniva arrestato, incaricò uno dei suoi accompagnatori, il libraio Ottaviano Gabrielli, di correre a informare il cardinal del Monte. Ma la cosa interessante, in questa specifica circostanza, è che l’artista si rivolse al gendarme che lo sta portando via dicendo due cose: «Tu non haverai de […] quatrini» e poi «In ogni modo, domatina uscimo».

Non è un dettaglio di poco conto, perché queste poche parole, di cui riferirono rispettivamente Gabrielli nella sua deposizione, e un’incolpevole nonché casuale testimone, Alessandro Tonti profumiere, arrestato nel mucchio anche lui per possesso di armi che – perquisito – dimostrò di non avere, aprono uno scenario quantomeno dubbio.

Intanto confermano che i “birri” romani erano soliti arrestare in massa anche senza evidenze di reato; confermano che ancora nel 1604 il cardinal del Monte era il più affidabile protettore del Merisi, tanto da fargli affermare con certezza che il giorno dopo sarebbe stato rilasciato; e poi – ultimo ma non ultimo – Caravaggio avverte l’agente di polizia che lo sta arrestando, che non avrebbe guadagnato denaro; come a ridimensionarne le aspettative.

Ma da cosa, avrebbe potuto guadagnare? Dal suo arresto? E in che modo?

Il sospetto – presumibilmente fondato – è che da questo continuo andirivieni del Merisi da Tor di Nona e simili, le milizie papali – così sospettamente efficienti e veloci nell’arrestarlo – avessero il loro tornaconto pecuniario; e visto che il pittore godeva notoriamente di protezioni facoltose, non credo sia inverosimile che, per ottenergli il rilascio, non venisse richiesto ogni volta un qualche emolumento. Il pittore sarà stato anche “maledetto”, ma la polizia papale non appare certo un “fiore di virtù”, e ce lo conferma lo stesso Caravaggio.

Durante il suo interrogatorio, nel quale – tra le altre cose – gli venne chiesto conto di alcune ingiurie lanciate all’indirizzo dei gendarmi, il pittore rispose che uno di essi

“Malanno caporale sempre quando me trova me fa di queste sue insolentie”.

Se ne deduce che, spesso, l’artista veniva provocato o preso di mira al solo scopo di suscitarne la reazione e giustificarne l’arresto.

Passa un mese esatto e la storia si ripete: la sera del 18 novembre, alla chiavica del Bufalo, “alle cinque hore de notte”, il luogotenente Sacripante fermò Caravaggio per detenzione d’armi. Questa volta l’artista esibì la licenza, ma doveva essere davvero stufo di queste continue invadenze, perché nonostante il luogotenente lo avesse lasciato andare, egli lo aggredì verbalmente esclamando: “Ho in culo te e quanti par tui si trovano”. Evidentemente non ce l’aveva solo con Sacripante ma con tutta la “categoria”. In seguito a questo insulto, Caravaggio fu costretto a fare un’altra visita a Tor di Nona; ma a chi non sarebbero saltati i nervi vedendosi continuamente perseguitato? E non è finita, perché il 28 maggio 1605, l’artista venne arrestato, per l’ennesima volta, per detenzione d’armi: una spada e un pugnale (fig. 8).

Non aveva alcuna licenza da esibire in forma cartacea, ma questa volta affermò di essere stato autorizzato, verbalmente, dal Governatore di Roma in persona, il quale – disse – “haveva ordinato al barigello et i suoi caporali che mi lasciassero stare”. Se il Caravaggio aveva detto il vero, evidentemente l’ordine del Governatore non era stato comunicato diffusamente al corpo di polizia, oppure… era stato arbitrariamente ignorato.

Il 1605 si rivela annus orribilis per Caravaggio, che prelude a un 1606 disastroso. Troppe malignità intorno ai suoi dipinti avevano finito per minare e corrodere un consenso che sembrava inattaccabile, e creare intorno all’artista un ambiente avvelenato, nel quale diventava sempre più difficile vivere.

Il 19 luglio Michelangelo risulta detenuto a Tor di Nona per aver “deturpato” la porta di casa di Laura e Isabella Della Vecchia. Nonostante, nel tempo, qualcuno abbia volutamente “tradotto” questo episodio come una reazione alle maldicenze delle due donne nei confronti della presunta relazione tra Caravaggio e Lena Antognetti – celeberrima prostituta – i documenti certi in nostro possesso non consentono di formulare alcuna ipotesi sul reale movente della “deturpatio” né il luogo in cui avvenne. Quel che è certo è che questa volta, a tirare fuori dai guai il Caravaggio, non intervennero personalità di spicco dell’aristocrazia romana, ma i suoi amici: il pittore Cherubino Alberti, il ciabattino Girolamo Crocicchia, il fido turcimanno Prospero Orsi e il libraio Ottaviano Gabrielli, i quali garantirono per lui

“quod predictus Michael Agnelus Caravaggii […] ad executione mandati sub pena scutorum centum Reverende Camere Apostolice nec non quod non offendet nec offendi faciet Lauram et Isabellam de quibus in processum et filios Laure”.

Ma, pare, che la garanzia dei volenterosi soccorritori non fosse stata resa in maniera giuridicamente corretta e che, anzi, ci fosse il sospetto di corruzione dei garanti, i quali furono chiamati più volte a presentarsi al magistrato, mentre il Caravaggio venne dichiarato contumace.

L’escalation dei guai del Merisi non accennava a rallentare la sua corsa. Era il 29 luglio del 1605 quando, in Piazza Navona, il pittore aggredì con la spada – ancora una volta da dietro e sulla testa – Mariano Pasqualone di Accumoli, notaio del Vicario di Roma, con il quale, già nei giorni precedenti, si era scontrato verbalmente. La vicenda è ben nota a tutti, così come le “frizzanti” ipotesi, sul presunto movente passionale, che si sono prodotte nel tempo; ma il dato di fatto è che, nemmeno questa volta, le abituali protezioni del Caravaggio agirono nell’immediato per cavarlo d’impiccio, dopo la denuncia sporta dal notaio al tribunale dei Malefizi.

La faccenda era piuttosto intricata; potrebbe aver riguardato l’esecuzione di un importante dipinto (la Madonna di Loreto) e, in più, la “vittima” dell’aggressione era uno stimato e rispettato professionista al servizio della curia pontificia. Così, in attesa che le acque si calmassero, l’artista si allontanò da Roma e andò a Genova per qualche settimana (probabilmente ponendosi sotto la protezione di Ascanio Colonna, su suggerimento della marchesa Costanza). Rientrò in città solo quando fu sicuro che la questione si sarebbe risolta con minime conseguenze per lui. Non è improbabile che anche questa volta, l’aiuto prezioso del cardinal del Monte abbia avuto un ruolo determinante nell’ottenere la libertà al Caravaggio; da un lato solleticando le bramosie artistiche del novello “cardinal nepote” con la possibilità, allettante, di assicurarsi i servigi del pittore più quotato del momento approfittando della sua precaria posizione giuridica, e dall’altro consigliando al Merisi di blandire il potente prelato, con un “assaggio” delle sue qualità artistiche: probabilmente il San Girolamo scrivente oggi in Galleria Borghese.

La “pace” tra Pasqualone e Caravaggio, venne stipulata al Palazzo del Quirinale alla presenza del cardinale Scipione Borghese (fig. 9) e comportò, non solo l’ammissione di colpa da parte del pittore, ma anche il riconoscimento che “detto messer Mariano con la spada in mano sia uomo da rispondere a [m]e et a qualsivoglia altra persona.”. Un’affermazione che, da un lato sviliva l’aggressione a tradimento compiuta dal pittore sulla vittima, e dall’altra riabilitava l’onore del notaio il quale, pare, non avesse voluto “di giorno […] portar spada” per dar conto al pittore delle loro controversie, come – da par suo – avrebbe potuto, volendo. Se davvero Pasqualone, con il suo comportamento riguardo la famosa “Lena […] che è donna di Michelangelo”, nei giorni precedenti l’aggressione, aveva in qualche modo messo a rischio l’esecuzione o l’accettazione della pala d’altare del Caravaggio, è presumibile che, per l’artista, prendersi tutta la colpa e “dimanda (re) perdono et la pace”, non fu per nulla gradevole; ma il successo di quel suo magnifico dipinto e “l’umiltà” dimostrata davanti al più potente personaggio politico romano, ovvero Scipione Borghese, certamente valevano lo scotto.

Al ritorno da Genova, però, Caravaggio si ritrovò sfrattato per insolvenza e privato dei beni mobili dalla sua locataria Prudenzia Bruni, la quale non sfuggì all’ira del pittore che, la notte del 31 agosto 1605, decise di vendicarsi nel solo modo in cui poteva farlo – dopo l’episodio con Pasqualoni – senza avere troppi (altri) problemi, ovvero prendendo a sassate una finestra della casa della Bruni; e direi che il danno alla finestra, per Prudenzia, fu ben poca cosa rispetto a quello che lei aveva, invece, procurato al pittore facendogli pignorare tutti i suoi averi, compresi preziose tele e telai, dei quali è presumibile alcuni fossero quadri in via di esecuzione e altri, invece, finiti e quindi vendibili.

Ma l’artista probabilmente riuscì, tramite l’amico avvocato Andrea Ruffetti presso il quale aveva trovato rifugio, a riscattare parte dei suoi beni pagando, il 31 ottobre 1605, “scudi 12, baiocchi 75 de moneta de mandato del signor 2° Collaterale […] ai figli et heredi di Bonifacio Sinibaldi (defunto marito di Prudenzia Bruni) et per essi al signor Alberto Rossetti” o Roscetti, genero di Prudenzia, tenutario dei beni sequestrati al Merisi.

Il documento che attesta il pagamento è stato rinvenuto tra le registrazioni del Monte di Pietà, ma non è chiaro se esso si riferisca al saldo del debito che l’artista aveva con la Bruni o solo a un pagamento parziale. Tuttavia, qualche giorno prima, il 24 ottobre, proprio in casa di Andrea Ruffetti, Caravaggio era stato interrogato, dal notaio del Governatore di Roma, riguardo la modalità con cui si era procurato certe ferite da taglio alla gola e all’orecchio sinistro, per le quali risultava ancora convalescente. Il pittore dichiarò:

“Io me so’ ferito da me con la mia spada che so’ cascato per queste strade et non so dove se sia suto, né c’è stato nesuno”.

La reticenza del Merisi che, incalzato dal notaio del Governatore, rispose “Io non posso dire altro”, nonché la sequenza dei due eventi a stretto giro – ferimento dell’artista e pagamento del debito – lascerebbero margine per azzardare l’ipotesi di un’aggressione subita con intento “intimidatorio”, ma non è escluso che il Merisi fosse stato semplicemente coinvolto in qualche altra rissa e non avesse voluto aggravare la sua già delicata posizione giudiziaria.

Nell’ultimo periodo del suo soggiorno romano, Caravaggio è sempre più stretto nella morsa dell’ostilità e della maldicenza degli ambienti artistici (e non solo); è costretto a rispondere colpo su colpo e pararne ove possibile. Nella primavera del 1606 presentò la sua straordinaria Morte della Vergine a Laerte Cherubini, committente dell’opera, e ai padri carmelitani scalzi rettori di Santa Maria della Scala, i quali, scandalizzati – per non dire tramortiti – dalla potenza scenica di quel dipinto, ne impedirono l’esposizione al pubblico nella loro chiesa. Un rifiuto sprezzante che, c’è da credere, gettò il Merisi nell’amarezza più nera; sembrava che tutto ciò per cui aveva lavorato e sudato e lottato si stesse sgretolando sotto i suoi occhi. L’orgoglio e l’onore diventarono per lui valori imprescindibili, nonostante la sua condotta non fosse stata propriamente irreprensibile; ora più che mai, mentre si vedeva attaccato, ostacolato e dileggiato su tutti i fronti. È così che anche le vecchie ruggini, prima o poi, finiscono per venire al pettine, e l’ultima goccia fa traboccare il vaso.

L’omicidio, probabilmente preterintenzionale, del ternano Ranuccio Tomassoni, a seguito di un regolamento di conti tra i due, il 28 maggio del 1606, sancì la fine della carriera romana del Merisi, costretto a fuggire in tutta fretta e a porsi sotto la tutela dei Colonna, in uno dei loro feudi laziali, presumibilmente Paliano. Questa volta, sebbene la macchina delle sue protezioni romane si fosse messa in moto subito, l’iter giuridico e le trattative si prospettavano lunghi e perigliosi; il reato era tale da non potersi risolvere con la solita velocità e soprattutto con una pena leggera: al Merisi venne comminato, infatti, il bando capitale.

L’artista provò a guadagnarsi il perdono papale e ricostruirsi una reputazione ottenendo il titolo di Cavaliere di Malta, ma anche sull’isola governata dal potente Alof de Wignacourt, dopo un’accoglienza calorosa e diverse commissioni, tra cui il ritratto del Gran Maestro (fig. 10), il pittore sembra perseguitato da un destino avverso;

nell’estate del 1608 fu coinvolto in una rissa dove rimase ferito un confratello cavaliere e per questo, il 19 agosto, venne posto agli arresti in una cella di Forte Sant’Angelo in attesa di giudizio. Evaso dal carcere maltese, e per questo espulso dall’ordine dei Cavalieri come “membro fetido e putrido”, dopo il passaggio in Sicilia, nell’autunno del 1609 venne raggiunto a Napoli da un commando di quattro uomini che lo pestarono a sangue davanti all’Osteria del Cerriglio, procurandogli ferite piuttosto gravi.

Per quanto l’ipotesi dell’ennesima rissa non sia del tutto da scartare, questa aggressione al Caravaggio sembra avere più i connotati di una spedizione punitiva, i cui mandanti non sono noti ma la rosa degli eventuali papabili, si intuisce piuttosto definita. Tra i fratelli del defunto Ranuccio Tomassoni e i cavalieri di Malta, non stenterei a inserire anche qualche influente collega del pittore che paventava alquanto il suo imminente ritorno a Roma. D’altra parte non è un caso – credo – che, nonostante Caravaggio fosse ormai lontano dall’Urbe, con una posizione personale piuttosto precaria, ancora nel novembre del 1606, il suo rivale storico Giovanni Baglione, avesse temuto così tanto una possibile riabilitazione dell’artista, da indicarlo prontamente come “occulto” mandante dell’aggressione da lui subita, da parte di Carlo detto Bodello, qualche tempo dopo l’elezione del nuovo principe dell’Accademia di San Luca; secondo la denuncia resa sotto giuramento da Baglione al magistrato, Bodello aveva agito su istigazione di Carlo Saraceni e Orazio Borgianni, notoriamente “aderenti al Caravaggio” suo nemico.

Fino agli ultimi giorni di vita dell’artista, le milizie pontificie non smentirono la loro tendenza all’abuso di potere e, in generale, a una certa negligente, disinvolta approssimazione nel trarlo in arresto per qualunque motivo. Nel luglio del 1610, in condizioni di salute precarie ma finalmente a un passo dall’agognato ritorno a Roma dopo quattro anni di esilio, appena sbarcato a Palo Laziale dalla feluca proveniente da Napoli, l’artista subì la tragica beffa dell’ennesimo arresto, da parte del capitano della locale guarnigione, probabilmente per uno scambio di persona, o comunque per un errore. É vibrante di commozione il racconto di Deodato Gentile, vescovo di Caserta e agente di Scipione Borghese a Napoli, nel riferire al suo cardinale gli ultimi accadimenti riguardanti il Merisi, il 29 luglio del 1610:

“Ritrovo che il povero Caravaggio non è morto in Procida, ma a Porthercole, perché essendo capitato con la felluca in quale andava a Palo, ivi da quel Capitano fu carcerato e la felluca in quel romore tiratasi in alto mare se ne ritornò a Napoli. Il Caravaggio restato prigione, si liberò con un sborso grosso di denari, e per terra e forse a piedi si ridusse sino a Porthercole ove ammalatosi, ha lasciato la vita”.

Benché l’accorata missiva di Gentile non chiarisca le circostanze precise dell’arresto a Palo, i maggiori biografi del pittore lombardo, Baglione e Bellori (le cui fonti di informazione non sono note) riportano la probabilità che esso sia stato eseguito per un errore. Se Baglione sostiene che

“Arrivato ch’egli fu nella spiaggia, fu in cambio fatto prigione, e posto dentro le carceri, ove per due giorni ritenuto, e poi rilassato”,

Bellori conferma, precisando che

“La guardia Spagnuola che attendeva un altro cavaliere, l’arrestò in cambio, e lo ritenne prigione.”,

fornendo così, quanto meno, un quadro più dettagliato dell’evento.

Peraltro, che l’arresto a Palo possa essere stato uno sbaglio (Bellori dice che si attendeva “un altro cavaliere”, forse un cavaliere di Malta, quale si pensava fosse ancora il Caravaggio), è ipotesi supportata da una comunicazione fatta recapitare alla corte di Urbino il 31 luglio, in cui si informava della morte del pittore

“mentre da Napoli veniva a Roma per la gratia da Sua Santità fattali del bando capitale che haveva”.

Dunque circolava già la notizia che il perdono papale era stato concesso e, sebbene non vi sia allo stato attuale delle conoscenze, un documento specifico a riguardo, sono ancora i biografi del Merisi a confermarci che l’artista, sicuro della grazia ottenuta o in via di ottenimento, si era messo in viaggio

“per venirsene a Roma, tornando sotto la parola del Cardinal Gonzaga, che co’l Pontefice Paolo V la sua remissione trattava.” (G. Baglione);

scrive ancora Bellori che il Caravaggio

“s’inviò a Roma, havendo già con l’intercessione del Card. Gonzaga, ottenuto dal Papa la sua liberatione.”

Perché mai, quindi, questo ennesimo, ultimo arresto? Poteva un capitano della “guardia Spagnuola” arrestare il pittore in totale spregio di una sentenza di grazia trattata con un cardinale ed emessa da un pontefice (peraltro entrambi di chiara aderenza politica filo-spagnola)? Non era stato informato? Oppure, più semplicemente, non aveva davvero sbagliato persona? Certo è che, la mattina dopo, non esitò a rilasciare il pittore solo a fronte di “un sborso grosso di denari”. Pecunia impetrat omnia…

Qualunque sia la verità, il tragico epilogo di Porto Ercole, del 18 luglio 1610, mise fine all’odissea di un artista da un lato amatissimo, e dall’altro odiato al punto da rendergli la vita impossibile, da fiaccarne l’orgoglio, da volerne cancellare addirittura la memoria.

No, non era un “santo”, il Caravaggio; non sapeva resistere alle provocazioni, non perdonava nessun affronto, non cedeva se non in misura minima e solo se costretto dalla necessità. Ma certamente vivere in un ambiente così competitivo e ostile dev’essere stato per lui estenuante, e gli abusi di potere della corrotta e infida polizia papale, dovettero contribuire, senza dubbio, a logorarne l’animo, suscitandone le reazioni scomposte e rabbiose. Le ronde notturne dei “birri” romani, sempre in cerca di qualche malcapitato da perseguire, nelle quali Caravaggio più volte era incappato, venivano giustificate, in parte, da una situazione di oggettiva turbolenza in città, dovuta alla massiccia presenza di stranieri e reduci militari che rendevano le strade di Roma una sorta di far west; ma i soprusi perpetrati spesso ai danni di incolpevoli cittadini o l’uso arbitrario dell’autorità, ne delegittimavano il valore istituzionale e facevano di quei tutori della legge, per la popolazione, non dei “protettori” ma dei nemici.

Certo non fu il solo ad essere vessato dai “birri”, ma il Caravaggio ebbe in più la “colpa” di essere uno spirito libero per natura, refrattario ad ogni forma di ipocrisia, e la sua indole battagliera, forgiata da una lunga gavetta fatta di rinunce e privazioni (anche affettive), ne fece il bersaglio – suo malgrado – di rivalse professionali e giudiziarie.

Francesca SARACENO Catania 26 Giugno 2022

BIBLIOGRAFIA: