P d L

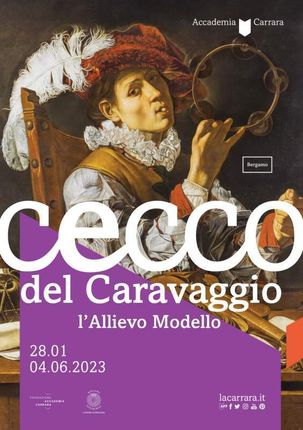

Non si può comprendere appieno il senso della splendida mostra dedicata a Cecco del Caravaggio. L’allievo modello, allestita presso l’Accademia Carrara e che è possibile vedere ancora per pochi giorni (chiude il 4 Giugno) se non si conosce bene Gianni Papi, curatore, con l’assistenza di M. Cristina Todeschini, del progetto espositivo realizzato dopo le chiusure causate dal Covid e strutturato in modo che, come vedremo, non si può non ritenere inappuntabile.

Lo diciamo perché occorre rendersi conto, a fronte di quanto l’esposizione propone e quindi dell’importanza del lavoro svolto, di quanto egli abbia contribuito, con le sue numerose pubblicazioni, alla conoscenza del periodo di tempo che la mostra racchiude, delle strepitose opere d’arte che furono realizzate, di quali vicende artistiche presero il via senza freni inibitori in tutta Europa, quasi fatalmente, quasi fossero un torrente in piena. E dunque era scontato che un impegno così arduo e insieme significativo messo in campo a Bergamo, nell’anno in cui la città, insieme con Brescia, è scelta come capitale della cultura, potesse essere progettato e promosso solo da uno studioso di cui sono ben note la caparbietà di ricercatore, la perseveranza di divulgatore, le conoscenze e competenze quanto mai articolate su Michelangelo Merisi da Caravaggio e sul variegato mondo che gira attorno al fenomeno espressivo e creativo sorto in seguito alla rivoluzione artistica provocata da quella prorompente pittura, acquisite in anni ed anni di lavori, studi e pubblicazioni, al punto che oggi Gianni Papi è – con pochi altri- un ineliminabile punto di riferimento per quanti – addetti ai lavori, riviste specializzate, collezionisti privati e financo istituzioni museali- debbano certificare un’opera che a quel mondo faccia riferimento.

Lo diciamo perché occorre rendersi conto, a fronte di quanto l’esposizione propone e quindi dell’importanza del lavoro svolto, di quanto egli abbia contribuito, con le sue numerose pubblicazioni, alla conoscenza del periodo di tempo che la mostra racchiude, delle strepitose opere d’arte che furono realizzate, di quali vicende artistiche presero il via senza freni inibitori in tutta Europa, quasi fatalmente, quasi fossero un torrente in piena. E dunque era scontato che un impegno così arduo e insieme significativo messo in campo a Bergamo, nell’anno in cui la città, insieme con Brescia, è scelta come capitale della cultura, potesse essere progettato e promosso solo da uno studioso di cui sono ben note la caparbietà di ricercatore, la perseveranza di divulgatore, le conoscenze e competenze quanto mai articolate su Michelangelo Merisi da Caravaggio e sul variegato mondo che gira attorno al fenomeno espressivo e creativo sorto in seguito alla rivoluzione artistica provocata da quella prorompente pittura, acquisite in anni ed anni di lavori, studi e pubblicazioni, al punto che oggi Gianni Papi è – con pochi altri- un ineliminabile punto di riferimento per quanti – addetti ai lavori, riviste specializzate, collezionisti privati e financo istituzioni museali- debbano certificare un’opera che a quel mondo faccia riferimento.

Crediamo che questa dedicata a Cecco sia probabilmente una delle prove più gravose ancorché affascinanti che lo studioso fiorentino abbia affrontato, perché si trattava di cercare di diradare le ombre che incombevano già dalla prima ampia ricognizione da lui operata sulla figura dell’artista (Cfr, Cecco del Caravaggio, edizioni del Soncino, 2001); e tuttavia giunti ormai quasi alla fine di questo evento espositivo, si deve concludere che del nostro Cecco poco ancora si sa, sia della sua vicenda umana sia di quella prettamente artistica, nonostante le numerose novità e acquisizioni che si sono registrate con l’occasione della mostra. Ancora oggi, in effetti, mancano la data precisa della nascita – le ipotesi più convincenti la fanno risalire al 1586 – e poi soprattutto l’anno e i motivi della misteriosa quanto inspiegabile scomparsa a far data dal 1620. Come scriverebbe uno specialista di ‘gialli’ manca la “pistola fumante” addirittura sul fatto che Cecco corrisponda davvero al bergamasco Francesco Boneri, cioè se il “Francesco garzone” abitante in vicolo san Biagio con Caravaggio sia da identificare con lui, anche se ormai gli studiosi, almeno quelli più accreditati, ne convengano. Insomma, come riconosce con tutta onestà il nostro autore:

“Cecco propone una sfida continua per la sua ostinata decisione di nascondersi, di non fornire tracce di sé … il suo ostinato mistero è rimasto tale anche in questa occasione: restano ignoti i limiti anagrafici”.

Anche lo studio approfondito di Gianmario Petrò (cfr. I Boneri di Alzano, una famiglia di artigiani, mercanti e pittori) se è stato opportuno e significativo per l’indagine sulle origini della famiglia del Cecco “che rimandano ad Alzano Lombardo e a Venezia” e sugli eventuali rapporti dei Boneri con gli Aratori originari della cittadina di Caravaggio, cui come si sa apparteneva la madre del Merisi, tuttavia non hanno portato a sciogliere i quesiti sopra accennati come forse ci si attendeva.

Allora perché – viene da chiedersi- questa esposizione assume – quanto meno a parere di chi scrive ma non solo- caratteri di una rilevanza superiore alla norma? E perché ha attirato l’attenzione dei maggiori esponenti del mondo della cultura caravaggesca, oltre che in genere di storici e critici d’arte, senza contare le migliaia e migliaia di visitatori che hanno affollato le sale del museo splendidamente allestite?

Per rispondere a queste domande occorre, come si diceva all’inizio, conoscere bene lo studioso che ha operato su questa materia da oltre vent’anni, cercare di capire quali fossero i suoi intendimenti, a quale approdo intenderebbe giungere e condurci. Per parte nostra la convinzione che emerge dalla lettura di un catalogo davvero esauriente come pochi, ed ancor più dalla sequela delle opere in esposizione all’Accademia Carrara, tanto dell’artista quanto dei “comprimari”, è che il curatore abbia voluto aggiungere un ulteriore straordinario tassello all’originale mosaico che sta costruendo da tempo sugli eredi più stretti del Merisi, fino a restituirci un possibile senso d’insieme molto fuori dal comune sentire e che, com’è capitato non di rado, potrà essere foriero di ulteriori approfondimenti oltre che di dibattiti e discussioni.

In effetti, dopo aver del tutto ridimensionato la figura e il ruolo di Bartolomeo Manfredi liquidando perfino l’idea che sia mai esistita una cosiddetta ‘manfrediana methodus‘ (“un termine cui sono allergico” – afferma spesso Papi senza mezzi termini) e con essa l’equivoco che ha portato la critica “a conferire a Manfredi un ruolo di caposcuola che nei fatti sembra da ridimensionare” – accreditando bensì Jusepe de Ribera come vero interprete della rivoluzione caravaggesca, la strada percorsa dallo studioso si è snodata secondo il tema più volte reiterato che, appunto, fu lo Spagnoletto a promuovere “tra la fine del primo decennio e il 1616” quella “serie di clamorose iconografie-prototipo, la maggior parte dall’andamento orizzontale” che ci obbligano a rivedere tutta una serie di priorità, al punto che, sono ancora parole dello studioso, nella monografia dedicata all’artista di Ostiano

“per tutti quegli artisti che giungevano a Roma nel corso di quel secondo decennio … non fossero le opere di Caravaggio a determinare la loro carriera … sul piano stilistico … c’erano già gli aggiornamenti naturalistici di quei quattro componenti la ‘schola’ , secondo la selezione operata da Mancini, cioè Ribera, Spadarino, Cecco del Caravaggio e Manfredi”

(Le affermazioni sono ricavate da G. Papi, Bartolomeo Manfredi al di là del Caravaggio e della Manfrediana Methodus” , Edizioni del Soncino, 2013).

Se dunque accettiamo che se non al pari quanto meno un mezzo gradino dopo Caravaggio, proprio Jusepe de Ribera sarebbe il perno fondamentale di uno dei passaggi cruciali dell’intera storia dell’arte primo-seicentesca, protagonista assoluto di un clamoroso rinnovamento del linguaggio artistico, quale ruolo assegnare agli altri protagonisti della cosiddetta Schola?, posto che almeno uno di costoro, il Manfredi, certo vi partecipò ma – come sembrerebbe – in maniera subordinata e comunque non certo da caposcuola, pur avendo con ogni probabilità convissuto con il Merisi se è lui quel “Bartolomeo servitore” citato nel famoso processo del 1603? Insomma come inquadrare in questa logica la figura e l’opera di Cecco che con Caravaggio pure lui conviveva ed anzi addirittura “giaceva” (parleremo più oltre di questo) ?

Se è vero che dal punto di vista strettamente storiografico Cecco venne riscoperto (pur con le dovute cautele dovute ad una disciplina come la Storia dell’Arte sempre suscettibile di conferme e smentite, dove peraltro per l’ennesima volta entra in causa –ça va sans dire- l’eterno Roberto Longhi) grazie ad una qualità pittorica davvero strepitosa, occorreva però dimostrare come certi vertici toccati dall’artista bergamasco fossero davvero tanto unici e grandiosi da strutturarsi in una langue, in un sistema lessicale tale da generare una curvatura in grado di includere e influenzare nomi come Valentin, Gerard Duffet, Juan Batista Mayno, Pedro Nunez del Valle, e perfino Artemisia Gentileschi, sia pure -per ora- solo nella Lucrezia in collezione Etro dove non pochi dettagli, scrive Papi “rimandano al magistero di Cecco”.

Cominciamo col dire che l’autore ha scavato a fondo sui precedenti lombardi ritenuti effettivamente determinanti nella formazione del linguaggio pittorico di Cecco – Boneri, in specie per quanto riguarda la lezione di Giovan Gerolamo Savoldo, tanto significativa per il giovane artista al punto che, così precisa

“la pittura del bresciano dovrà essere indicata come una delle matrici fondamentali del linguaggio di Boneri” perfino “di peso non minore rispetto alla influenza esercitata dal Merisi”.

Lo dimostrano alcuni ben conosciuti capolavori del Savoldo che appaiono in mostra e all’inizio del catalogo e che lo stesso Papi non per caso scheda di sua mano

“in quanto particolarmente significativi per dimostrare l’importanza avuta dal bresciano nella definizione del linguaggio di Cecco, al di là dell’influenza di Caravaggio”;

insomma, una sorta di “fulminazione adolescenziale” per il giovane bergamasco (ma si ipotizza anche un ritorno in Lombardia e a Venezia tra il 1606 e il 1607) che si fonde “con le rivoluzionarie novità apprese dal Merisi”. I lettori potranno rendersi conto dello stretto legame che in termini di soluzioni stilistiche collegano Cecco a Savoldo grazie alle puntuali precisazioni dell’autore cui rimandiamo. Fatto sta che questa decisiva asserzione separa già di per sé per così dire la figura di Cecco dal resto dei colleghi.

Significativi a questo riguardo in special modo due dipinti- capolavoro, la clamorosa Cacciata dei mercanti dal tempio (Fig. 1) (anch’essa schedata dallo stesso Papi e datata fra il 1613 e il 1615) dove un Cecco -che peraltro vi si ritrae- ormai “pittore maturo” esprime un linguaggio “caratterizzato mirabilmente dalla fusione fra la radice savoldesca … e l’irruenza caravaggesca”,

nonché la Decollazione del Battista (Fig. 2) con una esaustiva scheda di Tommaso Borgogelli, che con molto acume ne sottolinea “la forza e l’introspezione psicologica”, e dove peraltro per Papi si chiarisce la “fusione fra arcaismo savoldesco e naturalismo caravaggesco”.

E sicuramente questa acquisizione, ampiamente certificata dall’autore nel suo eccellente saggio in catalogo, già segna un punto rimarchevole circa il valore di quanto da lui proposto relativamente agli “aggiornamenti naturalistici sul terreno stilistico” di cui si diceva sopra, apportati da Cecco rispetto al maestro Merisi. Si resta in ogni caso nell’ambito di un ragionamento che investe la tipologia di uno stile, di un percorso determinato ancorché “disperatamente votato all’iperrealismo” che, come incalza Gianni Papi

“si traduce in immagini forti con una violenza compressa ed intrinseca, con una sensualità programmaticamente ricercata nella nitidezza delle forme”,

risultato di un precisa conduzione pittorica; e se pure certamente sono importanti le aggiunte al catalogo dell’artista, sicuramente giovevoli ad ampliarne la conoscenza e il carattere, come vedremo meglio dopo, c’è ancora qualcosa di ulteriore che oggi lascia tuttavia sconcertati, smarriti, al punto di dover dire che difficilmente nel campo pittorico un artista abbia saputo giocare in modo tanto spregiudicato con forme e dimensioni, con corpi reificati che trasferiscono le sensazioni in un altrove sempre più iperbolico, con nudi che sembrano voler assumere tutte le caratteristiche visive e tattili di un’epidermide drammaticamente pulsante vita.

Ed allora evidentemente il fatto che ancora non si conoscono certi dati anagrafici interessa poi relativamente a fronte di una personalità così esuberante, capace di sviluppare, già nel suo primo nucleo di opere come scrive Papi “la fisionomia di un artista di primo piano, di assoluta grandezza nel contesto del movimento caravaggesco”, nonché in grado di proporre nella “clamorosa novità delle iconografie” una atmosfera “misteriosa ed anticonformista”.

Non siamo lontani dal vero se affermiamo che proprio questo: il mistero, l’anticonformismo, l’eccentricità, l’eterodossia, abbiamo attratto l’attenzione, oggi possiamo dire in positivo, di studiosi e appassionati, ma molto probabilmente ieri in negativo di chi riteneva le sue creazioni troppo fuori dell’ortodossia e della tradizione, della logica realizzativa allora prevalente e dominante (la storia della Resurrezione Guicciardini su cui ovviamente torneremo, ne è la dimostrazione), al punto di far credere ad una sorta di damnatio memoriae, come lo stesso Papi ha più volte rimarcato

“come se già al suo tempo, o nel tempo a lui immediatamente successivo, di Cecco si fossero volute cancellare le tracce: alcuni elementi emergenti dalle sue opere e dalla sua scarna biografia potrebbero farlo pensare”.

I dipinti sub judice sotto questo aspetto, o meglio “i risultati più estremi” espressi dall’artista vengono chiaramente indicati dallo studioso ne “le due versioni del Fabbricante di strumenti musicali, l’Amore al fonte e la Resurrezione Guicciardini”. Ed è in particolare su questi ultimi straordinari testi che potremo concentrare il nostro contributo, posto che tutto il resto del catalogo dev’essere studiato con un’attenzione che nello stretto ambito di una recensione non è possibile.

Davanti all’Amore al fonte “si resta senza parole – scrive Papi- pensando che una mente del 1618 o del 1619 abbia concepito un’opera così complessa, una scatola cinese di immagini e significati, di erotismo e nostalgia” (Fig. 3).

Che ‘messaggio’ ci trasmette l’opera? Praticamente siamo di fronte ad una dichiarazione di intenti, un outing come suggerisce l’autore, un capolavoro in cui Cecco infine “rivela se stesso: davvero troppo avanti per quegli anni, si resta sbigottiti”. Anche perché la figura, un Eros in formato tutt’altro che da puttino, ricalca tanto nella completa nudità che nella provocatoria posa il San Giovanni al fonte (in mostra viene proposta la versione in collezione Pizzi – Fig. 4), con la differenza di un poderoso paio d’ali da un lato e di una aureola che sembra messa lì quasi forzatamente se non per sarcasmo, dall’altro.

Il tema a dire la verità travalica l’apparenza testuale, il tema vero, occorre dirlo, in una rappresentazione così ostentata di un corpo nudo, è precisamente ‘il nudo’ che comunque deve provocare reazioni e, soprattutto in questo caso, deve attrarre e confondere, che colpisce e atterrisce, che appare volgare e lirico assieme, che evoca insolenza e temerarietà. E non è poi così rilevante sapere quale dei due quadri sia stato dipinto per primo: nel mondo altolocato della Roma centro internazionale delle arti che Cecco conosce bene, dove i committenti (“committenti raffinati di consistente spessore intellettuale”, arguisce Papi) spendono e spandono, la realizzazione di una nudità integrale -per quanto in qualche modo schermata dalle ombre- risponde ad un criterio che oggi chiameremmo di autopromozione e insieme comunicazione.

Non per caso la nudità non appare affatto gioiosamente esibita, come nel caso dell’Amor vincitore del Merisi (Fig 5), anzi: evidentemente l’artista nella sua spregiudicatezza intende innescare una miccia: quel corpo nudo deve agitare le coscienze, perché richiama un problema sociale irrisolto, quello della omosessualità, del “vizio nefando” come veniva definito e che da tempo provocava condanne senza appello. I casi riportati nel libro “Bande giovanili e ‘vizio nefando’. Violenza e sessualità nella Roma barocca” di Marina Baldassari (Viella ed. Roma, 2005) sono significativi sotto questo punto di vista, anche perché aprono ad un aspetto che per quanto riguarda il nostro discorso occorre tenere presente, laddove chiarisce in un importante paragrafo che vale riprendere, che oltre ai casi di fanciulli “che cadono vittime delle violenze degli adulti … si incontrano fanciulli sensibilmente più grandi (dai dieci anni in poi) del tutto consapevoli delle conseguenze e dei rischi di determinate situazioni, e quindi non vittime passive, ma anzi protagonisti di vicende al punto da costituire una minaccia per la società”.

Cecco insomma sembra voler lanciare con quel gesto dell’Amore e del Santo (che designa o più propriamente disegna –bisognerà pur dirlo- una fellatio) un guanto di sfida con l’intenzione di far emergere il vero scandalo, l’autentica ipocrita oscenità di una società che rifiuta ed anzi condanna senza appello davanti ciò che tollera e magari pratica di nascosto. Denunciare un tabù sessuale per attirare un’attenzione che è certamente soggettiva ma allo stesso tempo plurale nella sua evidente varietà, è come lanciare un grido a favore della libertà corporea contro le menzogne di un tempo che ne dispone invece il divieto sacrale. Troppo avanti rispetto ai tempi – dice bene Gianni Papi: “Si resta sbigottiti!”

E’ nostra impressione in effetti che l’autore abbia voluto creare sotto questo aspetto una specie di paladino, una sorta di campione di una narrazione tutta identitaria fatta di provocazione, spregiudicatezza e spavalderia, per non dire impudenza, con modi e comportamenti che lo stesso Merisi non aveva potuto permettersi:

“Nessun pittore può essere paragonato a Cecco, nessuno come lui maneggia e costruisce interrogativi figurativi … rivestendoli di un esasperato naturalismo. Lui è completamente a parte rispetto a tutti gli altri pittori”.

Non possiamo del resto neppure pensare che Cecco non conoscesse le ‘regole’ da seguire nelle raffigurazioni artistiche, in un contesto in cui le immagini rivestivano un rilievo essenziale nella logica di una religione che affrontava battaglie fondamentali.

In una situazione in cui, com’è stato scritto:

“a Roma l’eredità ignaziana si connotava per una coerente e speciale intensità verso le istituzioni di recupero e la preparazione teologica, catechistica e psicologica” (Cfr, Stefano Andretta, Il governo dell’osservanza …, in “Storia d’Italia”. Roma città del Papa, vol.16, a cura di Luigi Fiorani e Adriano Prosperi, Einaudi, ed. 2000),

erano certamente altrettanto ben note le raccomandazioni contenute nei testi canonici di Gabriele Paleotti e di altri trattatisti cattolici a questo proposito, né vale la pena di soffermarcisi in questa sede; basti solo far cenno al Tractatio de poesia et pictura che il gesuita Antonio Possevino, inflessibile alfiere della lotta antiprotestante, licenziò nel 1595 in cui consigliava addirittura che i pittori provassero l’orrore su se stessi, se fosse servito a meglio commuovere lo spettatore. E realizzazioni tanto controcorrente e provocatorie come il Fabbricante, l’Amore al fonte, la Resurrezione ancorché dal significato nascosto, comprensibile solo ai pochi che sapessero “decifrare le sciarade e gli enigmi i significati non ortodossi” in esse contenuti come scrive Papi, potevano davvero sembrare oltre che provocazioni, vere e proprie “minacce”.

Questo potrebbe spiegare perché dopo il rifiuto della Pala per i Guicciardini nel 1620 (Fig. 6), ultima data nota della vita di Cecco, l’artista non dia più segno di sé, evidentemente aveva oltrepassato il segno.

Purtroppo ancora una volta è mancata l’occasione per apprezzare de visu quella “bomba”, come scrive Papi, e sappiamo bene quanto lui per primo ci tenesse e quanto abbia provato in più circostanze ad averla in mostra in Italia. I nostri lettori possono però approfittare dell’analisi dell’opera come appare in modo irreprensibile in catalogo, perché in ogni caso la riproduzione e la descrizione ci aiutano comunque ad entrare in una sorta di oltremondo, dentro l’incredibile magmatico montaggio creato da un artista dal genio cristallino per uscirne più ricchi, attraversati da una figura allo stesso tempo apocalittica e amorevole, che ci lascia appagati appieno se ci si lascia possedere dall’immagine. Una immagine accostata alla Resurrezione caravaggesca di Sant’Anna che Bernardo de Dominici definì “Idea bassa e indecente”, per capire come venivano concepite le novità caraveggesche anni dopo la scomparsa dell’autore; una considerazione che dovremo tener presente tra poco.

Potremmo però azzardare, a fronte delle molte analisi svolte sul tema trattato in modo così unico da Cecco, una osservazione che ci pare interessante, e se non sbagliamo mai svolta, ossia che quanto ci appare potrebbe richiamare – come ha ben spiegato su queste pagine la nostra Nica Fiori trattando in generale il tema della Resurrezione nei riti primaverili (cfr, https://www.aboutartonline.com/morte-e-resurrezione-nei-riti-religiosi-primaverili-a-roma-il-culto-di-cibele-ed-attis-tra-leggenda-e-mistero/ quanto riferisce Iacopo da Varazze nella sua Legenda Aurea, cioè che il luogo su cui Gesù poggiò i piedi prima di salire in cielo “non poté mai essere ricoperto da un pavimento, e anzi, il marmo saltava in faccia a chi voleva posarlo”. Chissà che Cecco non lo abbia tenuto presente …

Si tratterebbe ora di rendere il giusto tributo agli altri studiosi che hanno contribuito con grande competenza a scrivere il catalogo, come Enrico De Pascale che ha trattato dell’eredità di Cecco nel campo delle nature morte a carattere musicale in un saggio dal titolo Evaristo Baschenis. Musica Picta, in cui l’artista – sacerdote crea un genere

“che celebra non solo l’attività musicale ma l’insieme delle arti liberali (pittura, scultura, poesia, letteratura, teatro) capace di soddisfare i gusti di una ristretta cerchia di famiglie …”;

e come Fabrizio Rubini, autore di un sofisticato contributo dal titolo oltremodo indicativo Io sono come sono. Cecco del Caravaggio e l’Amore al fonte, un’opera che Longhi definì una “vera cannonata” peraltro “piena di enigmi figurativi” che lo studioso prova a decifrare, sulla scia di quanto individuato dallo stesso Papi, riflettendo sui significati omoerotici da alcuni studiosi contestati.

Né a questo riguardo possiamo esimerci dall’esprimere alcune personali riserve sulla a quanto appare incondizionata credibilità assegnata ad un testo risalente al 1650 (parliamo delle frasi a dire il vero traballanti del viaggiatore inglese Richard Simmonds) cioè molto dopo la scomparsa di Caravaggio quando è noto che l’arte e la figura del lombardo erano state abbondantemente oltraggiate, e che invece scrive Papi “confermavano le inclinazioni omosessuali di Caravaggio”, per il motivo che, tradotte, significherebbero che Cecco fosse il “suo ragazzo” che “giaceva con lui”. Se è dimostrabile l’omosessualità del bergamasco (ed abbiamo visto sopra come e perché fosse addirittura ostentata), resta da dimostrare a nostro parere che anche il Merisi lo fosse; lo stesso si dovrebbe dire ad esempio di un altro artista dell’epoca cioè Agostino Tassi con cui Cecco collaborò a Bagnaia, convivendo e giacendo (dormendo) per giorni con uno che in quanto a fama di violentatore non era secondo a nessuno.

Nell’impeccabile saggio di Francesca Curti (Cecco del Caravaggio e il cardinale Alessandro Peretti Montalto …) va letta bene la testimonianza dello stesso Tassi nel processo del 1619 che lo vedeva imputato di violenza carnale ai danni della cognata, perché si affronta proprio questo aspetto:

”Nel casino c’erano tre stanze, in una delle quali ce dormivano tutti li francesi, et nell’ultima camera accanto li francesi ce dormiva io ed meco ce stava Ceccho del Caravaggio …”.

Sono parole che possono alludere ad una liaison omoerotica ? Forse, ma fino ad ora non risulta che qualcuno lo abbia fatto.

Ma certamente il magistrale saggio di Francesca Curti va rimarcato per il lavoro davvero eccellente con cui ha potuto dimostrare quanto sia stato centrale per Cecco la figura del cardinale Montalto, oltre alle ulteriore novità emerse dagli archivi che approfondiscono le conoscenze circa luoghi e movimenti di Cecco a Roma, ulteriore tassello che contribuisce a dare sempre maggiore credibilità alla origine bergamasca dell’artista. Un saggio che conferma la classe cristallina della studiosa che si conferma ricercatrice di razza e che certamente dà lustro ad una pubblicazione di rilievo assoluto.

P d L Roma 27 Maggio 2023