di Sergio ROSSI

Cosa mai possono avere in comune tre artisti diversissimi tra loro come quelli indicati nel titolo del mio saggio?

Una circostanza contingente che li accomuna è la bellissima mostra Damien Hirst. Archaelogy now, (ideata da Anna Coliva e da lei curata insieme a Marco Codognato) che rimarrà aperta presso la Galleria Borghese fino al 7 novembre e dove tutti e tre sono presenti, i primi due in forma permanente ed il terzo in occasione dell’evento a lui dedicato. Ma vi è anche un elemento più profondo e strutturale che è quello dell’essere tutti “nati sotto Saturno”, secondo la celebre definizione di R. e M. Wittkover e di E. Panofsky[1].

Iniziamo dal pittore emiliano, la cui presenza in questa triade è forse quella a prima vista più sorprendente. Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534) è stato infatti un pittore appartato in vita, svoltasi tra Correggio e Parma (con una più che probabile tappa romana), ma altresì capace di esercitare un influsso determinante sull’arte italiana dal Parmigianino ai Carracci al Lanfranco. Egli ha sicuramente goduto e gode di una fama grandissima e pure legata a certi stereotipi che solo in minima parte gli rendono giustizia: pittore della “grazia”, dello “sfumato”, anticipatore del Barocco, ma non esente da una certa leziosità. E’ invece sfuggito ai più, con le eccezioni che presto diremo, il suo profondo radicamento nella cultura nord-emiliana a cavallo tra Quattro e Cinquecento, tutta intrisa di venature esoteriche, come confermano le opere dei ferraresi Tura, Cossa e poi Dosso Dossi e soprattutto del Parmigianino, pittore alchemico per eccellenza, il quale senza Correggio sarebbe inspiegabile.

Che anche l’Allegri, contrariamente a quanto comunemente si pensi, partecipi in pieno a questa cultura è confermato dal suo exploit nella Camera della Badessa Giovanna Piacenza nel convento parmense di S. Paolo, almeno stando alla complessa e per me assolutamente convincente lettura che ne ha fornito Michele Frazzi, cui posso solo rimandare per motivi di spazio[2]; e ce lo conferma Marco Bussagli nella sua lucida premessa al volume, quando osserva che l’ambito culturale di riferimento per questa mirabile opera, come per altro è stato a suo tempo indicato da studiosi quali Maurizio Calvesi

«deve essere ricercato nel pensiero neoplatonico rinascimentale e nell’alchimia intesa anche come disciplina di ricerca di una chiave di lettura del mondo e dell’uomo, del macrocosmo e del microcosmo a un tempo. Ora tutto questo non sarebbe però stato possibile se il pittore coinvolto nell’impresa della badessa, ossia il Correggio, non fosse stato in grado di raccogliere simili istanze. In altre parole, ancora una volta, non può essere condivisa l’opinione di chi come Longhi[3] pensava a un artista svagato e inconsapevole»[4].

Del resto già Vasari, parlando del nostro pittore osservava:

«Era nell’arte molto malinconico e suggetto alle fatiche di quella e grandissimo ritrovatore di qualsivoglia difficultà delle cose».

Ora, come osserva ancora Bussagli:

«la “malinconia” del Correggio non poteva essere semplicemente considerata come una stranezza di carattere o un’inclinazione alla timidezza e al silenzio. A quel tempo “malinconico” era per eccellenza l’artista e colui che aveva una certa predisposizione alla disciplina alchimistica»[5].

ìQuesta predisposizione trova pienamente conferma in un capolavoro tardo del quale, a dire il vero ed a quanto mi risulta, è sfuggito ai più il suo sostrato ermetico: mi riferisco alla serie di quattro dipinti degli Amori di Giove realizzati tra il 1530 ed il 1532 (secondo la datazione per me più probabile) per il duca di Mantova Federico II. Partendo dal Mantegna della Camera degli Sposi e saldando ad essa una rilettura solare dello sfumato leonardiano e del tonalismo giorgionesco, cui si aggiunge l’ammirazione per la S. Cecilia e la Madonna Sistina di Raffaello, Correggio giunge ad esprimere una cifra stilistica autonoma e sorprendente che raggiunge proprio nelle tele appena citate i suoi risultati più alti. Che le tematiche erotico-ermetiche interessassero il signore mantovano è confermato dalla costruzione del Palazzo del Tè, affidato a Giulio Romano. Ed è nel clima in cui nasce il Salone di Amore e Psiche decorato da Giulio e aiuti che si devono collocare anche le tele correggesche, che probabilmente dovevano essere un dono di Federico per Carlo V.

La serie comprende il Mito di Io ed il Ratto di Ganimede del Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Leda e il cigno della Gemälde Galerie di Berlino e la Danae della Galleria Borghese.[6] Lo smembramento attuale della serie impedisce di cogliere il disegno unitario che sicuramente legava i dipinti, tutti collegati ad una rilettura in chiave ermetica delle Metamorfosi di Ovidio, già consueta nel primo Cinquecento[7] e di cui è un prezioso esempio la decorazione della villa romana di Agostino Chigi (l’attuale Farnesina): mi riferisco in particolare alla Sala delle nozze di Alessandro e Rossane del Sodoma[8] ed alla Sala del fregio di Baldassarre Peruzzi e aiuti.[9]

La serie correggesca degli Amori, infatti, è in definitiva una rappresentazione allegorica della Coniunctio alchemica, in cui Giove rappresenta di volta in volta l’elemento maschile contrapposto a quello femminile (come nella Leda), o l’elemento volatile contrapposto al fisso (come nel Ganimede), in una unione dei contrari che conduce infine al coronamento dell’Opus nella Danae.

Iniziamo la nostra analisi dal Mito di Io, la cui incomparabile bellezza è pari solo all’audacia inventiva, al senso di avvolgente carnalità che l’artista riesce ad esprimere attraverso i colori morbidi come la cera (fig.1): si tratta di un canto panico di lucreziana bellezza, un inno all’unione degli elementi, alla ininterrotta ciclicità delle fasi naturali, la cui valenza ermetica, come fa fede il vaso alchemico che troneggia in primo piano, è così evidente che stupisce come finora sia stata così poco rilevata dalla critica.

Entrando più nello specifico, rileviamo subito come il vaso appena citato (che compare quasi identico nella Camera della Badessa Giovanna) altro non è che un’allusione esplicita al “vaso dei filosofi” e cioè all’inizio e alla fine dell’intero processo alchemico[10]. Così come va notato che la nube con cui Giove avvolge la fanciulla dovrebbe essere dorata, mentre nel dipinto è di un grigio plumbeo tendente al nero. Siamo dunque di fronte ad un preciso riferimento alla nigredo, cioè alla fase primordiale dell’intero processo alchemico. Infatti il Pernety, autore nel Settecento di un celebre dizionario mito-ermetico che rielabora le principali fonti alchemiche precedenti,[11] definisce la nuvola

«un’espressione che significa la nerezza e la putrefazione della materia: le nuvole sono i vapori che si alzano dalla materia nella parte superiore del vaso, dove circolano, si condensano e cadono in poggia o rugiada … ed erano della stessa specie anche le nubi con le quali Giove avvolgeva Io per sottrarla alla vista di Giunone».

Più esplicito di così …

Ma Io, come è noto, era nell’antichità spesso identificata con Iside che ancora Pernety dice essere stata associata da Ermete e dai suoi seguaci alla parte “volatile, umida, fredda, paziente e femminile dell’arte ermetica e sacerdotale”. In questa tela che io considero quella introduttiva dell’intero ciclo abbiamo dunque un triplice significato: quello della fase iniziale dell’Opus, ossia la nigredo, quello della contrapposizione tra elemento maschile (Giove) e femminile (Io) e quello dell’esaltazione dell’elemento volatile come essenziale per il perfetto coronamento dell’Opus.

Il percorso ermetico procede con il Ganimede, altro capolavoro assoluto (fig.2), che anticipa certe vedute aeree del barocco nell’audace resa prospettica dal sotto in su del fanciullo rapito dalla possente aquila che occupa tutta la parte superiore della tela e si staglia con il suo colore di un bruno scurissimo e che tende a schiarirsi, seppure di poco, man mano che si procede dalla coda alla testa. Anche questo dipinto può essere interpretato come l’elemento fisso (Ganimede) che si unisce al volatile, l’aquila che lo trascina in volo; ed anche il cane bianco in primo piano, che avevamo già trovato nella Camera di S. Paolo è un simbolo di elevazione. L’intera scena va poi letta come un momento di passaggio verso la seconda fase del processo alchemico, quella della albedo; e ancora una volta ci soccorre il Pernety che osserva: «L’aquila era un uccello consacrato a Giove, perché il Mercurio dei Savi si volatilizza e porta il fisso con sé nel tempo in cui il Giove dei Filosofi, o il color grigio, succede a Saturno, o il color nero».

Eccoci così arrivati alla Leda, la più complessa ed articolata delle quattro tele (fig.3), restaurata in più punti e con la testa della figura centrale ridipinta dallo Schlesinger: ci troviamo di fronte ad una sorta di ripresa in chiaro, “en plein air”, dello sfumato leonardesco e che anticipa certe atmosfere paniche di Annibale Carracci e dei suoi seguaci.

Esplicita è qui la simbologia ermetico-fallica del cigno bianco che quasi fuoriesce dalle gambe di Leda mentre il gruppo di ninfe e ancelle sulla destra, con i colori del bianco, del verde e del rosso, alludono in modo evidente alle fasi principali dell’Opus. Ma è in particolare all’Albedo che il dipinto si riferisce, con il cigno bianco che compare per ben tre volte: tra le gambe di Leda, in uno specchio d’acqua ed in fine in volo verso un cielo dalle nuvole tendenti al rosa. Ed il cigno è il simbolo per eccellenza dell’Opera al bianco, e questo colore:

«non si manifesta se non quando la materia si fissa nella prima operazione; nella seconda, il fisso che era stato volatilizzato mediante la dissoluzione e la putrefazione, si fissa una seconda volta, pervenendo al bianco».

Siamo così giunti alla seconda fase dell’Opus, quella dell’albedo, successiva alla nigredo, così come l’alba segue alla notte, il bianco al nero, la primavera all’inverno in quel percorso senza fine che è il processo alchemico che trova il suo coronamento nella rubedo, ossia il raggiungimento dell’oro filosofico che troviamo alfine nella Danae della Galleria Borghese (fig.4).

E’ questo un capolavoro in cui, come vergò il Bottari:

«può ripetersi quello che il Mengs ebbe a scrivere per la Madonna di S. Girolamo, e cioè che i colori sembrano posti non come il pennello, ma come se fossero stati fusi insieme a guisa di cera sul fuoco»

(procedimento questo tipicamente alchemico) e dove la simbologia della coniunctio è ancora più chiaramente espressa. Ancora il Pernety, a proposito del mito di Danae così scrive:

«La favola racconta che Giove, volendo godere di Danae, rinchiusa in una torre, vi si introdusse in forma di pioggia d’oro. Secondo i filosofi Spagirici, questa favola va spiegata con le operazioni della pietra filosofale. La torre in cui era rinchiusa Danae è l’athanor, o forno dei filosofi, nel quale si mette l’uovo contenente il mercurio, rappresentato da Danae. Nel vaso avviene il congiungimento, o come essi dicono, il matrimonio del mercurio con lo zolfo. Il mercurio sta per Danae, lo zolfo per Giove».

Ma fondamentale per la comprensione dell’opera è anche la pioggia d’oro che cade sulla giovane come se la ingravidasse, perché questo metallo è anche il simbolo della rubedo, ossia l’opera al rosso, che altro non è che il coronamento dell’intero processo alchemico. E va anche rilevato come la posa di Danae, così languida e ricettiva ed il gesto dell’Eros alato che la spoglia ribadiscono il momento dell’ablutio, l’atto della purificazione che precede proprio la coniunctio ottenuta attraverso la pioggia dorata. I due amorini che giocano con delle frecce, allusione al ludus puerorum e i due dischi dorati posti all’estremità opposta del letto, che attraverso l’elemento dei due cerchi concentrici richiamano il simbolo alchemico del sole e dell’oro, O, ossia l’elemento maschile contrapposto a quello femminile, rafforzano la lettura in chiave ermetica del dipinto: e così potremmo ritornare al “vaso filosofico” che fa bella mostra di sé nel Mito di Io, in quel processo senza fine che è appunto il processo alchemico.

Il secondo dipinto oggetto della mia analisi è il Bacchino malato di Caravaggio (fig.5) conservato anch’esso alla Galleria Borghese e databile al 1594 circa[12]. Si tratta di un’immagine, tanto naturale quanto piena di mistero, che «mostra un giovane pallido, incoronato di edera della specie “hedera helix”, con la nera chioma ricciuta e un grappolo d’uva in mano. E’ seduto dietro una lastra di pietra, simile ad un tavolo in primo piano, dove risplendono due pesche e un grappolo d’uva nera»[13]. Qui la luce sembra provenire dalla chiarità dell’alba e non illumina, come di solito nel Merisi, dall’alto ma parte piuttosto dal basso, risale attraverso il grigio della pietra posta di sghimbescio in primo piano, si sofferma sul viola del nastro che adorna la bianca tunica del protagonista, ne modella plasticamente il corpo, con in evidenza la spalla destra, indugia sul viso coronato d’edera, quasi troppo grande per il gracile busto, e con le labbra atteggiate ad un enigmatico sorriso. In effetti è come se qui Caravaggio dipingesse un puzzle: prima la natura morta, poi il corpo, poi il viso, ed infine assemblasse queste tessere nella sua tela, con quell’effetto straniante che tanto ci turba.

Come è noto, che il giovane ritratto rappresenti Bacco è attestato già dalle fonti antiche. Il Baglione scrive infatti che il Merisi, allontanatosi dalla bottega del Cavalier d’Arpino

«provò a stare da se stesso, e fece alcuni quadretti da lui nello specchio ritratti. Et il primo fu un Bacco con alcuni grappoli d’uve diverse, con gran diligenza fatte, ma di maniera un po’ secca»;

mentre Giulio Mancini annota: «fra tanto fa un Bacco bellissimo, et era sbarbato, lo tiene Borghese».

D’altro canto, che lo stesso giovane non sia altri che Caravaggio è fuori di dubbio, così come è ormai inconfutabile l’allegoria cristologica che l’opera sottende, come già dimostrato dal Calvesi[14] e dalla Herrmann Fiore e che tuttavia non esaurisce la sua complessa simbologia che si richiama anche alla tradizione ermetica ed alla natura “saturnina” e “melanconica” dell’artista creatore. In questo quadro infatti i riferimenti a Bacco come protettore del genio artistico e a Cristo sofferente e poi trionfante si saldano in un’immagine di pregnante forza autobiografica e insieme di cristallino nitore. E le allusioni alle sofferenze personali del pittore non si riferiscono certamente al solo lato fisico, ma si estendono anche a quello morale ed alle difficoltà che ogni artista deve affrontare per affermare la propria personalità creatrice.

La prima fonte da prendere in considerazione per la nostra analisi iconografica è quella del Cartari [1580] che osserva come gli antichi, riguardo a Bacco

«facendolo nudo volevano dire, che l’vino e la ubriachezza scuopre quello, che tenuto fu prima occulto con poca diligenza, onde ne nacque il proverbio, che la verità sta nel vino e dicesi che fu fatta la imagine di Bacco per lo più senza barba, alegro e giocondo»[15].

E la Herrmann Fiore precisa:

«Sulla base delle associazioni evocate dal Cartari a proposito di Bacco, si può confermare la denominazione del dipinto caravaggesco come “Bacco” secondo il giudizio del Baglione e del Mancini; diventano inoltre comprensibili gli attributi dell’edera e dell’uva, l’aspetto anticheggiante, la nudità e l’insolito gesto delle mani che non colgono un chicco dal grappolo, ma racchiudono quest’ultimo strettamente, in modo quasi da spremerlo».[16]

La figura di Bacco, comunque, viene anche associata già alla fine del XVI secolo a quella dell’artista. Ed è la stessa Herrmann Fiore a citare alcune (per la verità rare) immagini di pittori che si autoritraggono nelle vesti di Bacco inteso come simbolo del maestro creatore, tra cui è particolarmente interessante quella di Giovan Paolo Lomazzo, conservata a Brera e datata 1568, che è collegabile all’Accademia della Valle del Blenio, o di Bregno, di cui probabilmente faceva parte anche Simone Peterzano, e che era un luogo di sicura matrice esoterica (fig.6). Si tratta in effetti di un’immagine inquietante, carica di stratificazioni simboliche e che emana una sorta di ambiguità semantica, sospesa tra il sacro e il profano, il dionisiaco e l’apollineo e che in qualche modo anticipa certe atmosfere caravaggesche.

L’artista si ritrae infatti ricoperto da una pelle di capretto (come San Giovanni Battista), con in mano un compasso ed una tela ed in testa un cappello di paglia incoronato di vite e di alloro, mentre il suo scettro accademico è avvolto dall’edera. Più didascalica, ma anch’essa bivalente, l’incisione che Cornelis Cort ha tratto da un disegno di Federico Zuccari, dove il fondatore dell’Accademia di S. Luca si raffigura come Apelle-Dioniso, coronato di vite e ricoperto di una pelle di bue, che era come è noto proprio il simbolo di San Luca, protettore dei pittori.

Tornando a Caravaggio, nel ritrarsi come Bacco/artista egli, come già intuito dal Sedlmayr[17] e ribadito dal Röttgen, evidenzia altresì la propria natura melanconica e dichiara apertamente la sua appartenenza ai “nati sotto Saturno”[18]:

«Il sintomo più evidente dell’intento malinconico del quadro è naturalmente il colore giallastro [che in realtà è piuttosto tendente al verde, n.d.a.] della pelle. E’ la tipica complessione del temperamento saturnino, ma è anche il colore della malinconia. La malinconia intesa come coscienza di sé introduce nell’ambito mentale e psichico dell’idea figurativa, che è indispensabile chiarire per comprendere l’impeto che ha prodotto questo quadro, in cui l’artista fornisce un documento della sua persona».[19]

Invece non seguo più Röttgen quando afferma che Caravaggio ha voluto in questo dipinto raffigurare l’aspetto distruttivo, negativo, malinconico dell’essenza bacchica, perché è vero l’esatto contrario, come ci conferma l’ambiguo ed ironico sorriso del protagonista che ci introduce piuttosto in quel terreno misteriosofico cui accennavo in precedenza.

In ogni caso, la simbologia bacchica, e “saturnina” della tela, come si diceva, non esclude affatto quella cristologica.

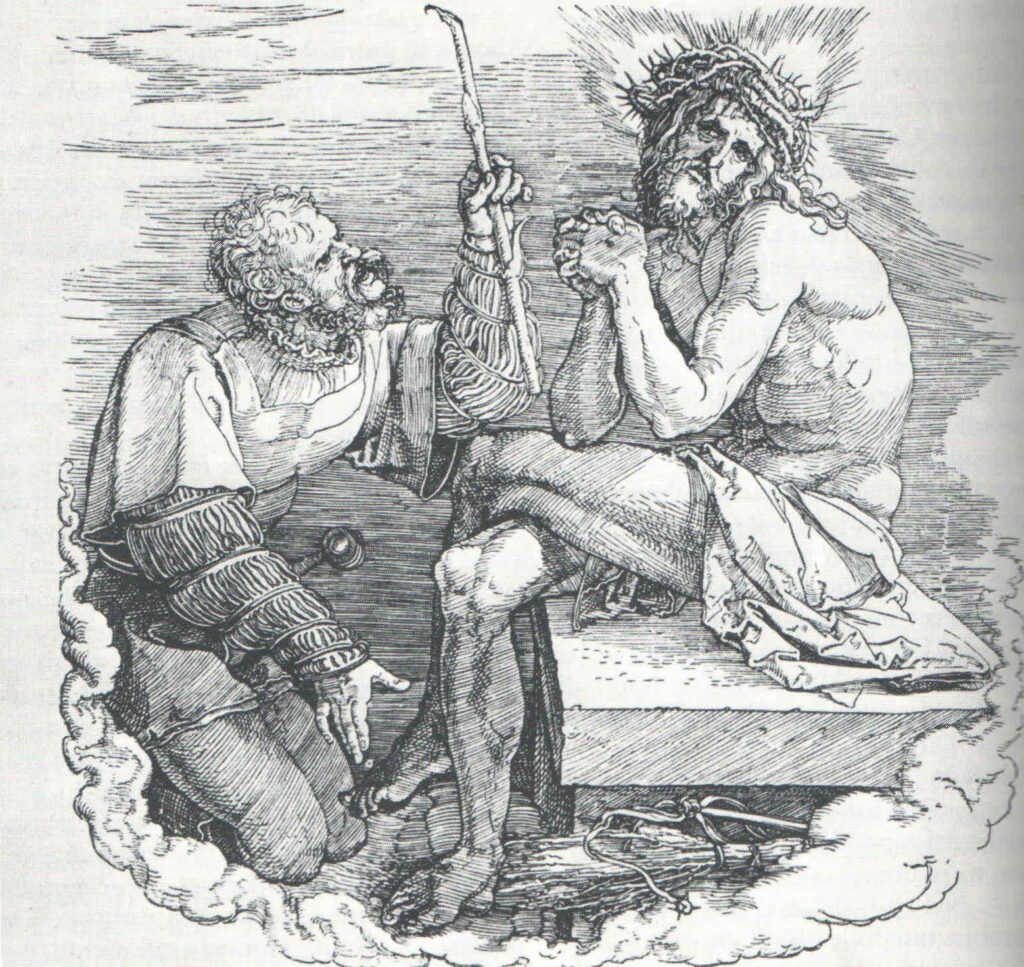

E del resto è noto che in certi ambiti culturali particolarmente raffinati la connotazione di Bacco come prefigurazione del Cristo è tutt’altro che rara, come Calvesi puntualizza più volte nel suo libro. Lo conferma il fatto che nel nostro Bacchino il precedente iconografico più impressionante è senz’altro un’incisione dureriana dell’Ecce Homo riportata dalla Herrmann Fiore[20], tanto che non si può pensare a una semplice coincidenza (fig.7).

Anzi le posture dei due protagonisti, anche se riprese in controparte, sono assolutamente coincidenti: identica la testa leggermente reclinata, la schiena ricurva, le mani intrecciate, la pietra angolare in primo piano con lo spigolo rivolto verso lo spettatore. Le uniche differenze, dovute appunto alla rilettura “bacchica” dell’incisione dureriana, sono la corona di edera al posto di quella di spine; il grappolo di uva bianca che Caravaggio-Cristo-Dioniso reca in mano; la pietra sepolcrale di Dürer che diventa tavolo-lapis dove si poggiano due pomi e il grappolo di uva nera.

Quanto all’obiezione, che pure è stata avanzata, che inglobando in un’unica immagine le iconografie, per qualche verso antitetiche, di Bacco, del Cristo sofferente e del Cristo trionfante Caravaggio compirebbe un’inammissibile confusione tematica, essa mi sembra del tutto fuori luogo, proprio per quello che dicevo all’inizio e cioè che il nostro artista è un grande “inventore” di iconologie, che non si limita, per l’appunto, a riproporre idee e tematiche altrui. Anche in questo dipinto giovanile dunque, come poi farà nel tardissimo David e Golia della Galleria Borghese, in cui non a caso rievocherà questa sua immagine quasi adolescenziale, egli si raffigura in modo iconologicamente ambiguo: lì sia nelle vesti del reprobo che di colui che lo uccide, qui un po’ Cristo e un po’ Dioniso, un po’ melanconico e un po’ sorridente, ma a differenza del suo capolavoro tardo, ancora portatore di un afflato di speranza e di giovanile sfrontatezza.

Quanto a Hirst, non credo che vi siano artisti contemporanei più “melanconici”, “saturnini” e “alchimistici” di lui, capace di trasmutare la materia, far rivivere antichi miti sapienziali, trasformare letteralmente la polvere in oro. Come osservato nel Catalogo della mostra:

«A partire dalla fine degli anni Ottanta egli crea installazioni, sculture, dipinti disegni che esplorano il complesso rapporto tra arte, bellezza, religione, scienza, vita e morte».

Ma lo fa aggiungendo a tutto questo una visione “esoterica” che non esclude comunque nessuna delle altre.

Qui alla Galleria Borghese, come già nel 2017 in Palazzo Grassi ed in Punta della Dogana a Venezia con il progetto Treasures from the Wreck of the Unbelievable l’artista racconta la storia del tutto immaginaria

«dell’antico naufragio della più grande nave della sua epoca, Unbelievable (Apistos il nome originale in greco), e ne esponeva il prezioso carico riscoperto: l’imponente collezione appartenuta al liberto Aulus Calidius Amotan, conosciuto come Cif Amotan II, destinata a un leggendario tempio dedicato al Dio Sole in Oriente».

E’ questa del naufragio un’idea particolarmente cara agli artisti contemporanei (usata per esempio da Anna Boghiguian in una mostra salisburghese del 2018 anche se in un contesto e con uno stile completamente diversi) perché consente di usare senza condizionamenti e limitazioni la propria fantasia ed il proprio estro creativo adattandoli nel contempo all’attualità contingente dei vari luoghi espositivi in cui viene utilizzato.

Ad Hirst, per esempio, permette di usare con una tecnica e perizia eccezionali, alcuni materiali, come l’argento, il corallo, le perle (ed in primis, ovviamente l’oro) che possono assumere dei precisi significati alchemici. Lo stesso può dirsi dei soggetti di alcune delle sue statue presenti in mostra: così Cerbero può alludere ai tre componenti principali della pietra filosofale, sale, zolfo e mercurio; la Medusa, invece, aveva la proprietà di trasformare in pietra tutto ciò che guardava; Mercurio può avere ovviamente molteplici significati, tra i quali proprio quello del mercurio filosofale. La porta, come la chiave, segna “l’entrata, o maniera di operare, in tutto il corso della grande Opera”; l’oro, infine, ne segnala il coronamento finale. Le meravigliose Porte dorate, esposte nella Galleria degli Imperatori, possono racchiudere e comprendere tutti gli altri significati e rappresentare l’inizio e la fine dell’intero procedimento alchemico.

Sergio ROSSI Roma 26 settembre 2021

NOTE