di Francesca SARACENO

“Datosi perciò egli a colorire secondo il suo proprio genio, non riguardando punto, anzi spregiando gli eccellentissimi marmi de gli Antichi, e le pitture tanto celebri di Rafaelle, si propose la sola natura per oggetto del suo pennello. Laonde essendogli mostrate le statue più famose di fidia, e Glicone, accioche vi accomodasse lo studio, non diede altra risposta, se non che distese la mano verso una moltitudine di huomini, accennando che la natura l’haveva à sufficienza proveduto di maestri.”

È uno dei passi più celebri delle Vite di Giovan Pietro Bellori, in cui lo storico romano liquidava, in maniera sprezzante, la negligenza di Michelangelo Merisi nell’esercitare la propria professione di pittore. Nessun modello se non la natura. Nessun esempio del passato ma solo e soltanto il suo irriducibile hic et nunc.

Bellori mente sapendo di mentire. Ha le sue ragioni ma ciò non lo giustifica. E non è un caso che le sue ragioni si chiamino studio, disegno, ricerca del bello, decoro; in una parola… Raffaello. Il modello “legittimo” e codificato a cui un pittore, che aspirasse a una qualche fama, dovesse rifarsi.

Ma, come dicevo, Bellori mente e non può essere in buona fede, perché le opere del Caravaggio sono da quattro secoli sotto gli occhi di tutti e lo smentiscono. Non ha guardato a Raffaello, dice: e mente, perché la posa del santo nella prima versione del San Matteo e l’angelo di Caravaggio (quella perduta nell’incendio della Flakturm Friedrichshain a Berlino nel 1945, è una chiara citazione dal Giove che bacia Amore dell’urbinate nella Loggia di Amore e Psiche a Villa Farnesina (fig. 1).

Raffaello Sanzio (e aiuti), Giove bacia Amore, 1517 ca, Loggia di Psiche, Villa Farnesina, Roma

E non è la sola, perché un artista osserva e vive il suo presente guardando al futuro, ma raccoglie comunque l’eredità di un passato, esercitando il diritto di scegliere quella che sente più vicina al proprio pensiero; e non al fine di perpetuare quell’eredità, ma per reinterpretarla, per inserirla in un nuovo contesto spazio-temporale. E tra i maestri del passato recente a cui Caravaggio – senza dubbio alcuno – rivolse attenzione, studio e omaggio, fu proprio colui che quel fine di innovazione aveva già perseguito e ottenuto, ovvero il dichiarato rivale di Raffaello: Michelangelo Buonarroti.

Sembra impossibile mettere fianco a fianco il Buonarroti e il Caravaggio, quasi un’eresia; come se l’uno fosse la negazione dell’altro. Eppure, i due Michelangelo condividono molto più che il nome di battesimo. Credo si possano considerare “consecutivi”, dal punto di vista artistico, in un lasso di tempo non poi così lungo, sebbene percorso da profondi mutamenti ideologici.

Come già prima di lui aveva fatto il Tintoretto, anche Caravaggio guardò al genio fiorentino, con reverenza ma senza soggezione o piaggeria, sapendo di poter evolvere la sua “maniera” rendendole onore; non vezzeggiandola di chiarori e belletti, come fino ad allora avevano fatto i suoi colleghi, detti appunto “manieristi”, ma potenziandola in ciò che di più straordinario e icastico aveva introdotto, ossia il linguaggio plastico del corpo umano. Linguaggio che diventò elemento fondante nella poetica del Merisi; come spesso ho scritto, Caravaggio fa “parlare” i corpi. Nella sua idea di pittura essenziale, dove l’attimo è tutto e il contesto quasi sparisce, la figura umana è il corpo vivo che parla al mondo e racconta la storia. E per ottenere questo, Caravaggio volle attingere alla fonte di quella “grande maniera” di cui il Buonarroti fu fondatore “puro”. I seguaci del genio fiorentino, negli anni, non avevano fatto che esasperare quell’idea, fino a degenerare in qualcosa che “puro” … non era più. Si potrebbe obbiettare che Caravaggio fece l’esatto contrario: rifiutare quell’idea di perfezione pura fino a corrompersi – ostinato e contrario – nel suo naturalismo estremo.

Eppure, proprio la natura era quel modello “primario” a cui i manieristi avevano smesso di guardare. Paradossalmente è lo stesso Bellori a lanciare l’accusa, quando dice che, dopo Raffaello, l’arte

“fù veduta declinare, e di regina divenne humile, e vulgare. Siche, mancato quel felice secolo, dileguossi in breve, ogni sua forma; e gli Artefici, abbandonando lo studio della natura, vitiarono l’arte, con la maniera, o vogliamo dire fantastica idea, appoggiata alla pratica, e non all’imitatione.”

Perché nel Rinascimento la perfezione “non è di questo mondo” (infatti è divina) ma è proprio in questo mondo che si “specchia”: nella natura. Nelle sue forme migliori.

E cos’altro aveva osservato il Buonarroti se non la natura per raggiungere quell’altissimo grado di aderenza nella resa del corpo umano? Cosa aveva indagato se non l’anima dell’uomo per esprimere quel senso di liberazione dalla materia? Semplicemente lo aveva fatto sempre alla ricerca della sua “forma ideale”. Il neoplatonismo rinascimentale si estrinseca precisamente nelle parole di Giorgio Vasari quando descrive il Mosè per la tomba di Giulio II (fig. 2), e dice che Michelangelo

“ha sì bene ritratto nel marmo la divinità che Dio aveva messo nel santissimo volto di quello, oltreché vi sono i panni straforati e finiti con bellissimo girar di lembi, e le braccia di muscoli, e le mane di ossature, e’ nervi sono a tanta bellezza e perfezzione condotte, e le gambe appresso, e le ginocchia, et i piedi sotto di sì fatti calzari accomodati, et è finito talmente ogni lavoro suo che Moisè può più oggi che mai chiamarsi amico di Dio, poiché tanto innanzi agli altri ha voluto mettere insieme e preparargli il corpo per la sua ressurrezione, per le mani di Michelagnolo; e seguitino gli ebrei di andare, come fanno ogni sabato, a schiera, e maschi e femine, come gli storni a visitarlo et adorarlo: che non cosa umana, ma divina adoreranno.”

Vasari è sopraffatto dall’assoluto realismo ottenuto da Michelangelo nella resa morfologica del corpo umano, ne intuisce l’osservazione minuziosa dei dettagli e, da uomo del suo tempo, vi ravvisa quella ricerca della perfezione divina che nelle migliori forme della natura, il maestro fiorentino sapeva sublimare.

Ebbene, la filosofia artistica michelangiolesca si evolve in Caravaggio perché nel frattempo si è evoluto il pensiero. La bellezza ideale, che nel Rinascimento aveva esaltato il valore dell’uomo come creatura eletta, formata a immagine di Dio e posta al centro dell’universo, cedeva il passo a una realtà oggettiva in cui il creato assumeva una nuova rilevanza. Una realtà nella quale l’uomo non rinnega il rovescio della medaglia, ovvero la sua corruttibilità di creatura terrena e materiale, ma si serve della “natura divina” che sa di avere dentro di sé (la stessa che Michelangelo aveva “sì bene ritratto nel marmo” del suo Mosè), per sondare e scoprire i segreti del creato, e ricongiungersi così all’idea perfetta primordiale.

Quello che “di più” fece il maestro lombardo, fu attualizzare quella filosofia, rendendo la rappresentazione della natura un fatto assolutamente “orizzontale”. Non più l’idea di natura nella sua forma ideale, immagine ed espressione della perfezione divina, rivolta a una ristretta élite di cultori della bellezza, ma una natura senza “selezione”, rappresentata nella sua totalità, pensata e dipinta per parlare a tutti: colti e incolti.

La pittura del Merisi è linguaggio universale e schietto, racconto per immagini senza filtri. Immediato, potente, spietato. Lo rivendicava l’artista. Lo imponevano i tempi. Lo richiedeva, soprattutto, il precetto di chiara comprensibilità prescritto dai dettami tridentini alle immagini sacre: delectare, docere et movere.

E Caravaggio seppe farsi interprete straordinario di tale necessità di innovazione attingendo dal più glorioso passato per trasportarlo nel nuovo secolo, adattandolo alle sue esigenze ed elevandolo all’ennesima potenza: la sua. Quella che, attraverso la luce, rivela al mondo la “verità”.

Michelangelo e Michelangelo, dunque, uniti nel nome, nella natura e nell’arte di rappresentarla. E “nel nome dell’arte” e non solo, questi due autentici geni hanno condiviso e subìto sulla propria pelle, ciascuno le ipocrisie del proprio tempo, gli umori dei potenti, le malignità degli invidiosi. Entrambi hanno respirato il tanfo dei vicoli romani e calcato il lustro dei palazzi. Hanno opposto dinieghi e puntato i piedi pur di tener fede alla propria idea di arte. L’hanno nascosta a occhi rapaci per proteggere il valore, la paternità, di quell’idea. Due esistenze difficili, due anime fragili e fiere insieme, a cui l’inquietudine ha nutrito gli intelletti. E come fratelli di latte della stessa balia, il Buonarroti e il Caravaggio si sono passati il testimone. Fratelli nel genio ma anime diverse, con il più giovane che guarda al maggiore come paradigma da cui attingere per fortificare ed evolvere la propria essenza artistica.

Il pensiero è conoscenza e la conoscenza si raggiunge attraverso la sperimentazione empirica. Come Michelangelo aveva cercato l’idea perfetta nella natura, con la stessa determinazione Caravaggio vi cercò la verità. L’arte diventa il mezzo con cui indagare la materia, la natura e i suoi fenomeni; e l’artista, in quanto creatura umana, è sì espressione dell’Intelletto Supremo, ma anche entità sensibile, attiva, esperienziale. Il fermento filosofico innovatore che il Caravaggio assimilò nel suo tempo non lede la visione neoplatonica di Michelangelo che nel naturalismo estremo introdotto dal maestro lombardo, lasciando intatta la spiritualità che da esso emana. In questo senso, i numerosi rimandi michelangioleschi in Caravaggio spesso sono molto più che mere “citazioni”, ma vere e proprie trasfigurazioni del pensiero del suo omonimo toscano. Il Merisi interiorizza la lectio del Buonarroti, in maniera talmente profonda che essa viene su spontanea, quasi istintiva, a ogni dipinto, come fosse un pensiero ancestrale che si manifesta al mondo rielaborato e intriso di una nuova, deflagrante, attualità.

Lo si nota fin dalle prime esperienze di valore, ad esempio quando al Caravaggio venne richiesto di decorare il soffitto dello studiolo di Villa Ludovisi, in cui il cardinale Francesco Maria del Monte conduceva i suoi esperimenti alchemici, con le raffigurazioni di Giove, Nettuno e Plutone (fig. 3).

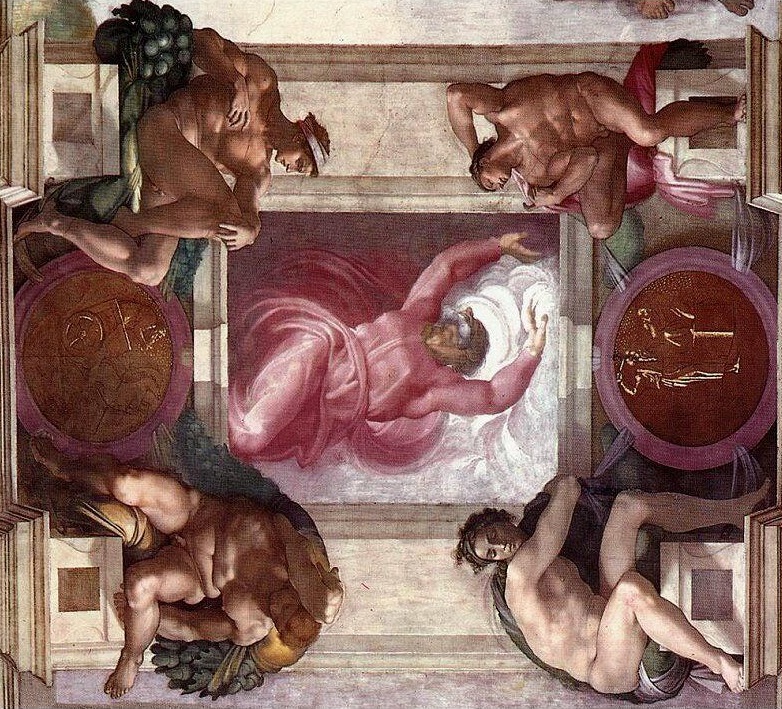

Non è inverosimile immaginare che, dovendosi misurare con una volta, l’artista non abbia pensato per un attimo alla Sistina. Non certo per le dimensioni né ovviamente per la tecnica pittorica, e – in linea generale – nemmeno per la tematica da affrontare. Ma, a ben vedere, trattandosi di un piccolo laboratorio in cui si dava corso alla trasformazione degli elementi naturali dallo stato solido, a quello liquido a quello gassoso, secondo il principio creativo e simbolico della “pietra filosofale” (manifestazione dell’ultimo stadio, ovvero quello luminoso), il dipinto di Caravaggio viene inteso come una allegoria della creazione che, in questo caso, come ipotizzò Maurizio Calvesi (1986), richiamerebbe la Genesi biblica, le cui storie sono per l’appunto rappresentate dal Buonarroti nella Volta della Cappella Sistina.

E specificamente, volendo azzardare un accostamento con il murale del Caravaggio, ne troviamo accenni nella scena della Creazione degli astri e delle piante (fig. 4),

dove la potenza di Dio padre dà origine al sole e alla luna, presenti anch’essi nell’allegoria alchemica caravaggesca, uno di fronte all’altra in congiunzione astrale, come principio maschile e femminile, all’interno del grande globo cosmico, trasfuso di luce. Il tutto mentre un vento impetuoso gonfia lo svolazzo dietro alla figura di Giove, proprio come nell’affresco michelangiolesco agita le vesti, i capelli e la barba di Dio creatore, e simboleggia proprio il dinamismo dell’atto creativo. Le tre divinità mitologiche rappresentano ciascuna uno degli elementi naturali (terra, acqua e aria) e dunque i tre stati alchemici di aggregazione della materia. Nella simbologia alchemica della trasformazione degli elementi, si ripeterebbe dunque l’atto della creazione, che Michelangelo descrisse nella Cappella Sistina e da cui Caravaggio potrebbe aver tratto ispirazione figurativa.

E se è vero che le figure delle tre divinità, dal punto di vista iconografico, sono rappresentate ciascuna con elementi caratterizzanti, quali l’aquila per Giove, il cane tricefalo Cerbero per Plutone e il cavallo marino per Nettuno, così come appaiono nel grande affresco del Concilio degli dei di Raffaello alla Farnesina (fig. 5), concettualmente e strutturalmente è ancora Michelangelo a prevalere nel pensiero del lombardo.

Nel suo piccolo spazio murale Caravaggio volle pensare in grande, forse più di quanto non avesse fatto a suo tempo lo stesso Buonarroti, avventurandosi in qualcosa che, dal punto di vista metodologico, era molto difficile: l’esecuzione delle figure in uno scorcio quanto mai ardito. Quella ingegnosa e sorprendente visione dal basso che smentiva quanti lo dicevano nemico del disegno e della prospettiva. Una soluzione che lo stesso Michelangelo non aveva usato diffusamente – se ne ha un esempio, a cui Caravaggio potrebbe aver pensato, nella figura scorciata di Dio [che] separa la luce dalle tenebre, (fig. 6) – e comunque non in maniera così marcata, optando poi, negli altri quadranti della volta, per una visualizzazione pressoché frontale, come se si trattasse di normali quadri.

Anche Caravaggio, come il suo predecessore, ricorre a figure ignude, ma le sue sono divinità pagane “imperfette”, e lo sono per sua espressa volontà. Caravaggio mantiene ai suoi personaggi le forme scultoree delle figure michelangiolesche ma rifugge ogni estetismo, ogni idealizzazione. Il casino Ludovisi era il luogo in cui la natura veniva penetrata, indagata nelle sue forme più minute e arcane, in maniera assolutamente empirica. E allo stesso modo l’artista affrontò l’esecuzione della figura umana nel suo unico dipinto murario, sperimentando “dal naturale” (probabilmente su se stesso) l’anatomia del corpo umano, che Michelangelo così magnificamente aveva sublimato, osservandola con il fenomeno ottico del sottinsù. Il risultato fu un piccolo capolavoro di ingegneria pittorica che ancora oggi lascia sbalorditi.

Ma è con il primo lavoro davvero importante, quello in cui Caravaggio si “presenta” pubblicamente, che il Buonarroti riaffiora nelle sue opere in maniera del tutto evidente. Era il 4 luglio del 1600 e i romani assistettero alla “svelata” di due dipinti destinati a fare storia, anzi, a riscrivere la storia. Quella dell’arte, ovviamente. San Luigi dei Francesi fu il luogo “altro” di Roma, in cui il pensiero del Michelangelo fiorentino vide nuova luce: quella del suo omonimo da Caravaggio.

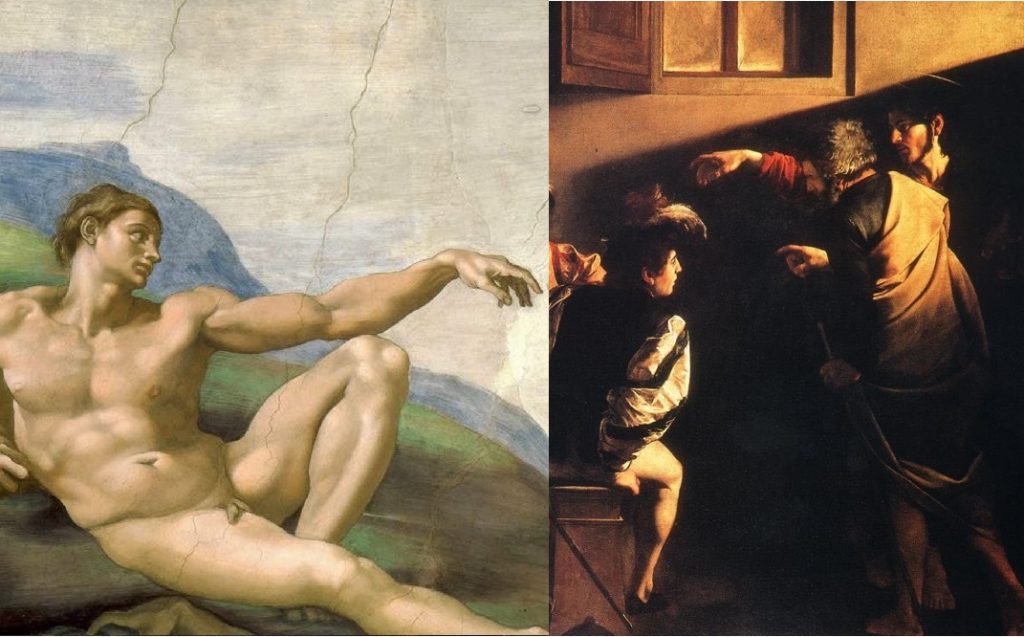

Dalla Cappella Sistina alla Cappella Contarelli, Dio si manifesta agli uomini attraverso i pennelli di due artisti tanto diversi nello stile quanto vicini nello spirito. Nella cappella Contarelli Caravaggio trasporta il “cuore” della Sistina: un dito puntato a sinistra, un carnefice in piedi a destra. Due scenari diversi per un un’unica storia e un unico pensiero: l’uomo come creatura amata. Il Dio creatore, saggio e potente, del Buonarroti nella Creazione Sistina, distende la mano e con l’indice infonde la vita alla creatura adagiata di fronte a lui, forgiata a sua “immagine e somiglianza” (fig.7).

Creatura “chiamata” da quel dito puntato, scelta, eletta fra tutte, per essere depositaria di un amore assoluto, filiale. E poi il peccato: la sciagura dell’uomo, che travia le coscienze e devia dal disegno di Dio. L’Adamo della Sistina cede alla superbia, scopre il dolore, la vergogna, la “morte”. E trascina nello stesso baratro l’umanità intera.

In San Luigi dei Francesi vi è il riscatto. Nella Vocazione di San Matteo del Caravaggio, la mano di Dio Padre diventa quella di Dio Figlio, il “nuovo Adamo” (fig. 8), ma l’azione è identica:

un dito indice chiama alla vita. Nel caso specifico a una nuova vita, che riporterà la creatura traviata dal peccato alla sua condizione originaria: quella dell’essere prediletto creato a immagine di Dio. Levi sarà identificato dalla luce della Grazia e rinascerà come Matteo; saprà di essere lui il “chiamato”, per mezzo di un indice che, insieme a quella luce, gli comanda: “Seguimi”.

La citazione dal Buonarroti è più che evidente in quell’indice puntato; è lì da quel giorno di luglio del 1600. Eppure nessuna delle fonti biografiche, di certo scientemente, vi accenna una sola volta per la Vocazione Contarelli. Il solo commento all’opera, riportato da Baglione, quello di Federico Zuccari, riferisce soltanto uno sprezzante rimando a Giorgione.

Sul lato opposto della cappella, nel Martirio di san Matteo (fig. 9), un altro peccatore viene investito dalla stessa luce salvifica, che lo individua, al centro della scena, nelle fattezze terribili di un assassino dal volto deformato dalla furia omicida. In questo carnefice caravaggesco ritroviamo le sembianze – nonché il “lato oscuro” – dell’Adamo del Buonarroti alla Sistina.

La creatura amata, corrotta dalla superbia, non è più mollemente distesa sull’erba dell’Eden michelangiolesco ma si erge, ora, colossale e spietata, sull’inerme Matteo. La creatura ha perso il sentiero ma il suo Creatore, nel pensiero di Caravaggio, sa come trovarla per ricondurla a Sé: attraverso la luce. Ed è attraverso la luce che anche noi riconosciamo in quel nuovo Adamo peccatore colui che ha bisogno della Grazia e della redenzione, per tornare a essere – come nella Creazione sistina – “immagine di Dio”.

Due dipinti, due chiare menzioni. Ma per il “ribelle” naturalista Caravaggio, nessun riconoscimento del modello michelangiolesco, da parte dei suoi detrattori.

Eppure, la Volta del Buonarroti è per Caravaggio, una fonte inesauribile di spunti creativi. Un incredibile, folgorante crogiuolo di immagini semiotiche che ricalcano, nella loro magnificente bellezza, la potenza della Creazione come prodotto dell’intelletto. Un concetto che lo stesso Michelangelo, forse, cercò di evocare avvolgendo il suo Dio creatore in una sorta di conchiglia svolazzante dalla forma vagamente encefalica (fig. 10); un Dio che è “ragione” prima ancora che azione, il Pensiero assoluto che contiene e pervade l’intero universo, e che in Caravaggio si riverbera – visibile, vivo e operante – nelle sue creature.

Il maestro lombardo, probabilmente rielabora questa idea del divino come entità cerebrale e “demiurgica” nella figura dell’Angelo che sovrasta e “ispira” San Matteo sull’altare della cappella Contarelli; anch’esso si sporge dall’alto, fluttuando nel buio ancestrale, avviluppato in uno svolazzo di forma ellittica, simile a quella che contiene la figura dell’Eterno nella Creazione di Adamo. Un caso? Forse. Eppure ritroviamo analoga morfologia, anni dopo, anche nell’apparizione, immaginifica e suggestiva, della Vergine col Bambino nelle Sette opere della Misericordia. L’Intelligenza Suprema in Caravaggio si manifesta e agisce ora come ragione, ora come sentimento.

Poco tempo dopo il Merisi è chiamato a ripetere il successo della cappella Contarelli in un’altra cappella, la Cerasi in Santa Maria del Popolo. E questa volta, vista la richiesta della committenza di realizzare per i laterali la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo, per l’artista lombardo il rimando al genio fiorentino fu quasi un percorso mentale obbligato. Certamente aveva avuto modo di osservare gli affreschi realizzati dal Buonarroti, per volere di papa Paolo III Farnese tra il 1542 e il 1550, nella Cappella Paolina, recanti i medesimi soggetti, ed è innegabile che proprio a quelli si rifece per concepire i suoi due dipinti. A partire dalle prime due redazioni su tavola, delle quali – com’è noto – ci è rimasta solo la Conversione di San Paolo, oggi in collezione Odescalchi. Ma proprio da questa prima versione dell’opera possiamo notare “quanto” di quel Buonarroti ci sia in Caravaggio e come egli abbia saputo adattare l’idea compositiva dell’omonimo toscano alle sue esigenze naturalistiche, esaltando la spiritualità michelangiolesca senza intaccare la storia sacra. Se il Buonarroti aveva inserito l’evento dell’apparizione di Cristo a Saulo in un contesto largo e pieno di personaggi (fig. 11),

Michelangelo Buonarroti, Conversione di San Paolo, 1542-1545, Cappella Paolina, Palazzi Vaticani, Città del Vaticano. / Caravaggio, Conversione di San Paolo, seconda versione, 1601-1605 ca, Cappella Cerasi, chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma.

Caravaggio stringe, invece, l’inquadratura sulle figure principali; le comprime in primissimo piano in uno spazio pittorico limitato, mantenendo in tal modo intatta la concezione strutturale della storia “affollata”, che vede Saulo atterrato e cieco coprirsi gli occhi, il cavallo imbizzarrito e Cristo che si sporge dall’alto e tende la mano verso il santo (fig. 11). Proprio come nell’affresco del Buonarroti.

Ma mentre il gesto del Cristo michelangiolesco risulta categorico, quasi impositivo, quello del Cristo di Caravaggio diventa un atto di misericordia, un invito alla rinascita a nuova vita. E Saulo, infatti, “rinasce” Paolo, sia nell’affresco di Michelangelo che nella tavola Odescalchi; si alza, riemerge da una condizione di prostrazione, in un movimento arcuato della postura che evoca proprio il moto dal basso verso l’alto.

La seconda versione del dipinto di Caravaggio (fig. 11), arriva dopo oltre tre anni dalla precedente e risulta ancor più essenziale; ma la lectio michelangiolesca è ancora lì, viva e presente; solo estremamente concettualizzata e intimista. Cristo ora non è più visibile, non “appare” nelle sue fattezze umane ma è pura Luce. La stessa luce che nell’affresco di Michelangelo si diparte e procede dal corpo, dal braccio e poi dalla mano di Cristo, puntata come un riflettore, dritta e implacabile verso Saulo, nel nuovo dipinto di Caravaggio diventa quasi violenta nella sua accecante potenza, grazie al contrasto con il buio di fondo. Essa penetra la mente di Saulo attraverso i suoi occhi ciechi. Cristo, Luce salvifica, scende nel cuore di un fiero giudeo e gli parla nel silenzio e nella solitudine dei suoi pensieri. Agisce nella sua coscienza.

Saulo, che nella prima versione dell’opera si copriva gli occhi come a difendersi da quella luce, ora la cerca e la accoglie a braccia larghe. Notevole, nei due artisti, è proprio la diversa concezione della luce come elemento compositivo, che attraverso l’uso del colore assume una funzione rivelatrice. Il riflettore puntato dal Cristo di Michelangelo agisce in una quinta scenica ampia a sua volta illuminata, in cui lo spettatore assiste allo svolgersi dell’evento nella sua agitata interezza. Quello di Caravaggio, invece, è perentorio e improvviso; irrompe in primissimo piano, da un punto indefinito, squarciando l’oscurità per rivelare l’attimo culminante, per indagare il frammento di realtà in cui tutto accade.

É un’evoluzione, non una negazione del pensiero michelangiolesco, che in Caravaggio trova una nuova lettura anche nella rappresentazione del cavallo, il quale rimane raffigurato di “posteriore”, come nell’affresco di Michelangelo, ma adesso – pur nella sua imponenza – mostra una calma quasi “razionale”. L’evento sacro, pervasivo, concitato e solenne in Michelangelo, diventa introspettivo e silenzioso in Caravaggio, come se l’artista avesse fermato l’immagine per dare al riguardante il tempo di riflettere. E tutto questo, mantenendo intatta – rispetto alla scena del Buonarroti – l’identica profonda trascendenza.

E rimane infatti intonsa l’assoluta religiosità dell’idea michelangiolesca anche nella Crocifissione di San Pietro che Caravaggio interpreta, nella seconda versione dell’opera – l’unica di cui abbiamo contezza – con il suo nuovo stile pittorico, senza però tradire l’essenza di quell’idea di fondo. Michelangelo aveva costretto il suo Pietro a una torsione innaturale sul legno della croce capovolta. Mentre i suoi aguzzini si affannavano lavorando di muscoli, il Pietro della Cappella Paolina (fig. 12) inarcava la schiena e torceva il collo, per voltarsi a cercare con lo sguardo il vero obbiettivo di quella scena: l’altare.

Lo stesso fa il Pietro di Caravaggio in Santa Maria del Popolo (fig. 12). Anche in questo caso, personaggi ridotti al minimo indispensabile, perché non vengano distratti l’occhio e la mente dal messaggio fulcro della storia, che è lo stesso in entrambi i Michelangelo: il sacrificio di Cristo come viatico di redenzione e santità. L’altare sul quale si compie a ogni messa quel sacrificio è ciò che entrambi i Pietro indicano con i loro occhi al riguardante: la “Via, la Verità e la Vita”. E il Pietro di Caravaggio, ruotato di 180 gradi, cerca con gli occhi l’altare esattamente come quello del Buonarroti, mentre i suoi carnefici ricalcano anch’essi le pose e le fatiche dei loro colleghi michelangioleschi, facendo di quella ricerca di redenzione un atto corale, in cui il male e il bene concorrono ciascuno secondo il proprio ruolo al compimento del disegno di Dio. Interessante anche la scelta, simile nei due artisti, della rappresentazione di soggetti di chiara estrazione popolana, perché entrambi cercavano e trovavano, negli occhi e nelle espressioni della gente comune, quell’aderenza alla natura che attraverso l’arte avrebbero poi sublimato. L’uno con la bellezza ideale, l’altro con il realismo “naturale”.

Ciascuno secondo il proprio stile e la cultura del proprio tempo.

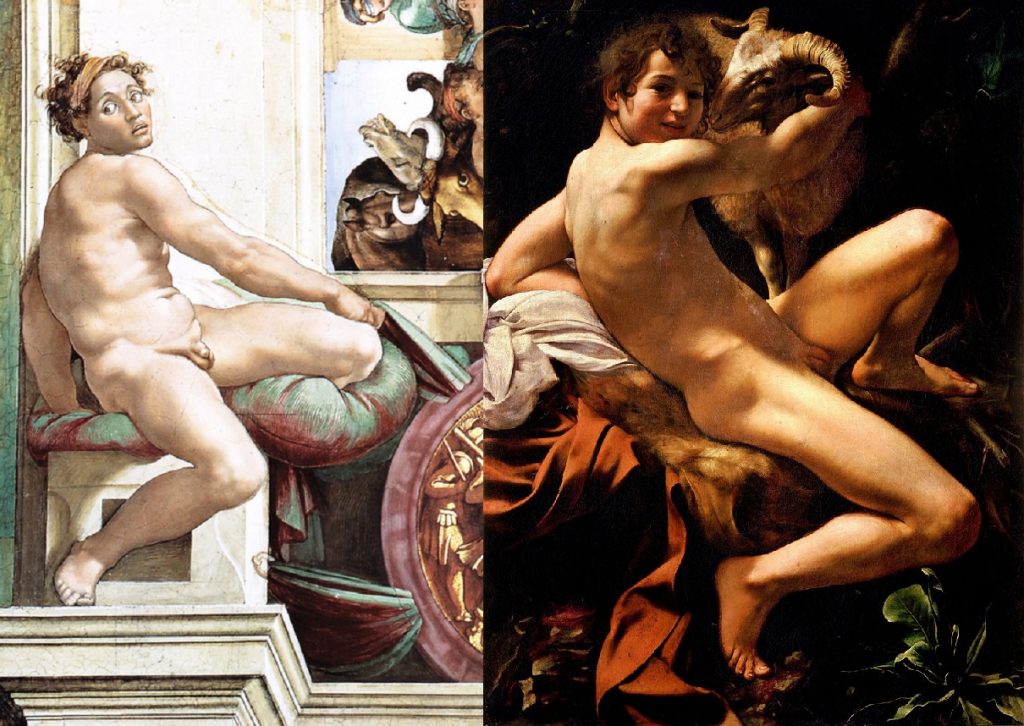

Caravaggio continua ad attingere dal pensiero michelangiolesco, alla ricerca di una maggiore forza e consistenza concettuale ed evocativa per i suoi personaggi. Ed è ancora dalla Sistina, che il San Giovannino dipinto per Ciriaco Mattei, ruba la posa a uno degli ignudi di Michelangelo nel quadrante dell’Ebbrezza di Noè (fig. 13).

E proprio come quello del fiorentino, anche questo ignudo caravaggesco “non potria dimostrare più vera carne quando fusse vivo” (F. Scannelli, 1657). Lo stesso per l’Amor vincit omnia del Merisi, pezzo di punta nella quadreria del marchese Giustiniani, che si “siede” sulle passioni umane esattamente come il San Bartolomeo di Michelangelo sulla sua nube del Giudizio Universale (fig. 14). La mano destra del Cupido stringe i dardi dell’Amore “che su tutto vince” come quella del santo del Buonarroti brandisce la lama che lo spogliò della sua pelle mortale per rivestirlo di santità. Diverse le armi, identico l’Amore che trionfa.

Sempre per i Mattei, Caravaggio dipinse quel bellissimo Cristo ragazzo, imberbe e potente, nella Cena in Emmaus oggi a Londra; il volto colorito, il corpo prestante, sono l’emblema della vita eterna conquistata con la resurrezione. E da dove avrebbe potuto concepire, il lombardo, l’idea di un Cristo che, vinta la morte, fermi il tempo alla vita, se non dal gigante statuario, giovane e terribile del Giudizio michelangiolesco (fig. 15)?

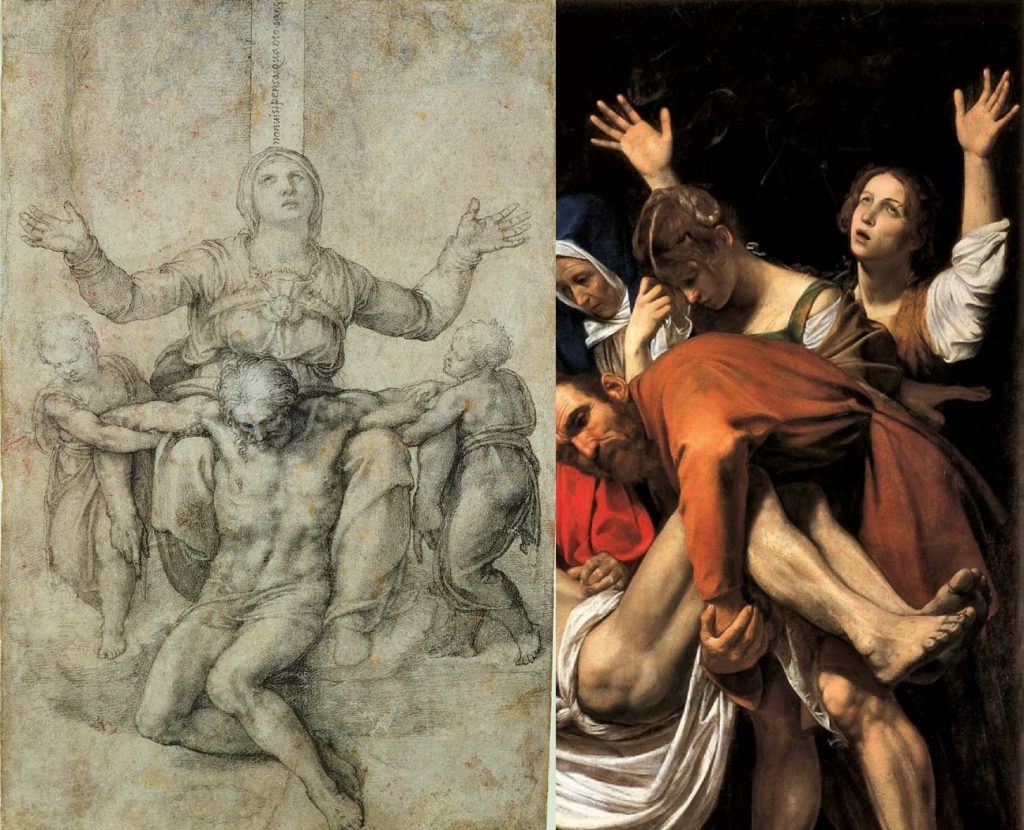

Eppure la morte non è estranea a Cristo, e lo sapevano bene entrambi i Michelangelo. L’uno nel marmo, l’altro sulla tela, raccontarono il dramma terreno del Figlio di Dio come un evento assolutamente umano. Tra scalpello e pennelli, in Caravaggio come in Michelangelo, vita e morte, si contendono la scena, equamente presenti. Il Buonarroti, alfiere della bellezza ideale, concepì la sua celeberrima Pietà Vaticana (fig. 16) concedendo solo quella – la bellezza – alla natura, lasciando intatto tutto il senso della tragedia. Ne rimase sgomento il Vasari che riferisce di un “morto Cristo” ma ne parla come di un uomo vivo, quando dice

“non si pensi alcuno di bellezza di membra e d’artificio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco di muscoli, vene, nerbi, sopra l’ossatura di quel corpo, né ancora un morto più simile al morto di quello”.

E avrebbe detto lo stesso, forse, del Cristo di Caravaggio nella Deposizione per Santa Maria in Vallicella (fig. 16), dove le membra esanimi di quel Gesù abbandonato, cavate dal tetro di “oscuri gagliardi”, parlano di morte ma urlano “vita!”.

A Vasari fa eco il Bellori, severo censore del naturalismo di Caravaggio, quando – parlando della Deposizione – riferisce di un “petto pallido à morte, pendendo il braccio col lenzuolo; e tutto l’ignudo è ritratto con forza nella più esatta imitatione”; laddove la “esatta imitatione” si precisa, oltre che nell’incarnato estremamente realistico, proprio nella resa scultorea del corpo dipinto, nell’evidenza vivida di muscoli contratti e vene pulsanti. Diversa la materia lavorata, diverso lo stile, identico il risultato. E il braccio pendente del Cristo morto non è, in quella Deposizione del Caravaggio, il solo tributo all’omonimo fiorentino; il maestro lombardo volle, probabilmente, esplicitare la sua ammirazione profonda verso il Buonarroti riproducendone le fattezze sul volto di Nicodemo che regge le gambe al Redentore.

E forse c’è anche di più, ma serve una premessa.

Oltre al nome di battesimo, tra le tante cose che il Merisi e il Buonarroti ebbero in comune, vi fu anche la protezione e l’amicizia di una nobile famiglia romana: i Colonna. Nella fattispecie due donne Colonna furono il punto di riferimento rispettivamente per i due Michelangelo: Vittoria per il Buonarroti, Costanza per il Merisi. Sorella maggiore di Marcantonio II, Vittoria era dunque la zia di Costanza che di Marcantonio II era figlia, che però ella mai conobbe perché deceduta nel 1547, prima della sua nascita. Una congiuntura comunque singolare a distanza di diversi decenni e per nulla indifferente, perché – seppure senza alcuna certezza, è bene precisarlo – si potrebbe ipotizzare che Caravaggio ebbe modo di vedere quanto meno una riproduzione del disegno della Pietà per Vittoria Colonna (fig. 17) eseguita dal fiorentino.

L’espressione del volto e le mani levate al cielo di Maria di Cleofa nella Deposizione del Merisi (fig. 17) sembrano, infatti, gemelle nel dolore di quelle della madre di Cristo nella struggente rappresentazione michelangiolesca. In quel mirabile disegno, il Buonarroti seppe interpretare in maniera quanto mai solenne il senso e la pena di una maternità dolente, drammatica, con quel Gesù esanime afflosciato tra le gambe della madre, partorito per essere consegnato alla morte; come se Maria continuasse a dargli la vita, a ogni opera, solo per vederlo morire ogni volta. A poco servono i due volenterosi angioletti che sorreggono Gesù per le braccia; se la loro presenza serve a conferire alla scena un’aura trascendente, Michelangelo non esita, però, a ricondurre e focalizzare l’attenzione sul dramma umano, scrivendolo chiaro sulla croce con le parole di Dante:

“non vi si pensa quanto sangue costa”.

É lo sguardo “naturalistico” implicito, concettuale, in Michelangelo; quella nel disegno Colonna è la tragedia umana di una donna, non di una “Madonna”. Le Madonne di Michelangelo hanno sempre un’aria mesta, funerea; la loro virginale bellezza, marmorea o pittorica, ha sempre una tristezza sottintesa, un presagio funesto che le riveste come una seconda pelle. La Vergine della Pietà Vaticana, la Madonna di Bruges, figure splendide nella loro trattazione estetica, eppure intimamente tragiche; perfino l’accenno di sorriso nella Maria del Tondo Doni, ha un retrogusto amaro, mentre torce il busto per prendere in braccio il Figlio, e con lui accogliere la profezia del dolore di madre di cui forse ha appena letto sul libro che tiene chiuso sulle gambe.

E Caravaggio potrebbe aver interiorizzato questa idea di maternità tragica e potente rielaborandola dal suo personale punto di vista ancora nella Deposizione, dove gli effetti di quel dolore indicibile gravano pesanti sul volto della Madonna. Maria qui non è la “Vergine Madre, figlia del [suo] Figlio” cantata da Dante ed eternata, nella sua incorrotta giovinezza, da Michelangelo nel marmo Vaticano, ma è raffigurata con sembianze austere, distorte dalla sofferenza; quella umana, terrena, che cambia i connotati, che solca il volto spegnendovi ogni accenno di giovinezza (fig. 18).

In Caravaggio la trascendenza è un fatto relativo; non ci sono angeli a lenire la pena di una madre. C’è tutto il dolore della storia del mondo sul viso di Maria, e le sue braccia larghe, qui, non cercano conforto nei Cieli, come nel disegno Colonna, ma si aprono gravi, come a porre una barriera tra l’umanità e l’abisso. I suoi occhi sgomenti non trovano la via delle divine altezze ma accompagnano il frutto del suo ventre immacolato giù, fino alla fredda pietra. Un volto, quello della madre di Cristo nella Deposizione del Caravaggio, che paradossalmente ritroverà la sua bellezza senza tempo nel giorno in cui si su di esso si spegnerà la vita. Maria ritroverà i connotati di stampo dantesco della Madonna michelangiolesca Vaticana in quella straordinaria pala che fu la Morte della Vergine. Distesa esanime, giovane e bellissima, col ventre gonfio, su un umile catafalco, essa è di nuovo “figlia del suo Figlio”.

E, sebbene quella della Deposizione sia l’unica raffigurazione di Madonna “anziana” in Caravaggio, a ben vedere, anche le altre sue Marie, per quanto giovani e bellissime, hanno tutte un velo di tristezza sul volto. La differenza, rispetto a quelle austere e trascendenti del Buonarroti, è che insieme a quella tristezza ancestrale c’è in loro un’operosità terrena ineludibile, un senso di reale umanità che emana “calore”, che induce all’empatia. Le solenni Madonne del Buonarroti quasi mai guardano il Figlio, quelle di Caravaggio sì. Non si estraniano dalla realtà del Bambino, non sfuggono al proprio ruolo nel mondo reale come in quello sacro. Se guardiamo le Madonne del Buonarroti le troviamo quasi sempre immerse in una dimensione avulsa dal momento; fisicamente presenti, prestano il corpo alla funzione che loro compete ma la loro mente medita gli abissi del mistero divino. Le Madonne di Caravaggio sono giovani madri solerti, attente e operose. La consapevolezza del dramma che le aspetta, del loro ruolo nel disegno di Dio, non le esonera – in Caravaggio – dall’ottemperare ai doveri terreni di madre. E il Merisi, nel suo ostinato naturalismo, ce le mostra infatti sempre impegnate in qualche attività materna; come nella pala dei Palafrenieri, dove una prestante Maria sembra quasi correre dietro a un piccolo “vivace” Gesù; o nella placida dolcezza della Vergine addormentata nel Riposo durante la fuga in Egitto, che si abbandona stanca al ristoro del sonno ma con la mano regge saldamente il Figlio. E che dire del dialogo muto e struggente tra Maria e il suo Bambino appena nato nella magnifica Natività di Palermo? Nell’Adorazione dei pastori di Messina troviamo una Maria puerpera in atteggiamento meditativo, ma anche in quel caso, le mani che reggono il piccolo Gesù, raccontano una priorità ineludibile.

Non riusciremmo mai a immaginare le Madonne del Buonarroti come madri comuni; c’è in esse una maestà, una bellezza disarmante e insieme tutto il peso della missione divina che emerge imponente dal marmo come dai colori, e crea una certa distanza tra i loro pensieri e i nostri, tra la loro “visione” e la nostra. Eppure, proprio da esse, forse, il naturalista Caravaggio attinse quell’aura “nobile” che innegabilmente pervade le sue Madonne nonostante le sembianze popolane.

La Madonna Medici nella Sagrestia Nuova del Buonarroti (fig. 19) allatta il suo piccolo Gesù reggendolo con la mano sulle gambe accavallate, in una posa che suggerisce un’azione quotidiana.

Ma la sua è una figura regale, ideale; il suo sguardo distante, il suo pensiero altrove. La splendida, statuaria Madonna di Loreto del Merisi (fig. 19), in piedi sulla soglia della Santa Casa, mantiene la plastica bellezza, l’espressione solenne e, nella postura delle gambe, ricorda in qualche modo la figura della Madonna Medici, ma l’artista lombardo la ritrae come una donna viva e attiva, colta in un momento di materna, umanissima quotidianità. Maria apre la porta di casa a due pellegrini con in braccio il suo bambino avvolto in un panno bianco; presagio di morte e resurrezione, certo, ma nell’economia della scena, anche il semplice panno con cui una madre accudisce il figlio nelle abluzioni quotidiane. Come la Vergine Medici, anche questa Maria del Caravaggio reclina il capo, ma per accompagnare lo sguardo misericordioso del Figlio verso i due pellegrini. Una Madonna imponente, di indubbia nobiltà come quella fiorentina, ma viva e presente a se stessa e alla realtà in cui opera.

Quello che è certo, al di là delle similitudini o difformità interpretative nella trattazione dei soggetti, è che il Buonarroti e il Caravaggio sono legati da un filo teso, un comune anelito libertario che li rese protagonisti assoluti di rivoluzioni artistiche profonde e sostanziali, che ispirarono generazioni di artisti. Non è un caso che Vasari, descrivendo le opere della Sagrestia Nuova di San Lorenzo, attribuisca al suo Michelangelo il merito di aver introdotto un nuovo concetto di bellezza, un nuovo metodo di progettazione, operando in modo

“assai diverso da quello che di misura, ordine e regola facevano gli uomini secondo il comune uso e secondo Vitruvio e le antichità, per non volere a quello agiugnere”.

E per questo motivo, Vasari dice, “gli artefici gli hanno infinito e perpetuo obligo, avendo egli rotti i lacci e le catene delle cose”.

Michelangelo aveva di fatto aperto la strada a quella rivoluzione del pensiero artistico che, nel giro di pochi decenni, avrebbe raggiunto il Caravaggio sul finire del Cinquecento. E raccogliendo il testimone dal suo omonimo fiorentino, il Merisi operò una trasformazione del concetto di pittura che rispondeva allo stesso bisogno di libertà di espressione artistica che aveva mosso il Buonarroti, lasciando anch’egli un’eredità prestigiosa a numerosi seguaci, “debitori” a loro volta nei suoi confronti, perché – ammette Bellori – “togliendo ogni belletto, e vanità al colore, rinvigorì le tinte, e restituì ad esse il sangue, e l’incarnatione, ricordando à pittori l’imitatione”.

Ma la libertà di espressione ha un prezzo che i due Michelangelo pagarono ciascuno con profonde amarezze, scontrandosi caparbiamente con i potenti di turno in un mondo in cui il pensiero libero era “reato”. Se il Buonarroti era riuscito ad affermare la sua libera espressione artistica pervadendola di una bellezza assoluta e disarmante, sfidando i capricci dei papi e schivando le malignità dei detrattori, Caravaggio dovette affrontare un’opposizione ancor più severa, perché agli abusi dell’autorità egli non si piegò mai, all’ostilità degli avversari rispose “per le rime”, e la sola bellezza che accolse fu quella della natura nella sua interezza.

E per quanto possa sembrare un ossimoro, la natura fu assolutamente protagonista in entrambi i Michelangelo, attraverso le rispettive elaborazioni artistiche e concettuali del corpo umano; l’uno esaltandone la perfezione plastica delle forme, conferendo alla natura quella bellezza classica che nel Rinascimento fu espressione ed evocazione della perfezione divina. L’altro, invece, facendo del corpo stesso oggetto di culto, definendone la funzione centrale e narrativa in riferimento alla storia sacra (e non solo a quella), non operando alcuna selezione o filtraggio estetico dalla natura ma accettando l’umile corpo umano nella sua imperfezione.

Due modi di intendere il creato e le creature, due concezioni del divino figlie ciascuna di un tempo artistico diverso, in cui l’evoluzione dell’arte segue quella del pensiero, ma che trovano convergenza e pienezza nell’esecuzione dell’opera d’arte. La pietra per Michelangelo, il buio per Caravaggio costituiscono la “materia informe” da cui cavare l’esattezza del corpo umano; che sia quella esteticamente ideale o quella naturalmente imperfetta. I volumi definiscono le forme tra ombra e luce nella loro “verità”; ma mentre in Michelangelo ombra e luce si generano dalla materia lavorata, in Caravaggio sono essi stessi la materia da lavorare, il “nulla” dal quale ottenere il “tutto”, l’informe da cui trarre la “forma”.

L’artista come esploratore dei misteri divini insiti nella materia e dunque nella natura; scalpello e pennello i suoi strumenti di studio e ricerca.

Michelangelo ebbe fama di essere uno spirito inquieto, burbero, permaloso e intransigente, ma tutto si scioglieva nella magnificente bellezza delle sue opere per le quali gli fu conferito l’attributo di “divino”.

A Caravaggio non fu usata la stessa premura. Se solo i suoi biografi avessero avuto un minimo di onestà intellettuale, al di là delle loro convinzioni artistiche “omologate”, forse il maestro lombardo non avrebbe subito quel linciaggio storico che per quattro secoli ne ha fatto bersaglio di ogni possibile biasimo, e avrebbero riconosciuto nella sua pittura i segni inequivocabili di uno studio profondo dell’arte del passato; magari non esercitato secondo i canoni codificati ma sicuramente assimilato e interpretato magistralmente in opere di pregio assoluto.

Francesca SARACENO Messina 1° MAGGIO 2022

BIBLIOGRAFIA: