di Sergio ROSSI

ECCE CARAVAGGIO

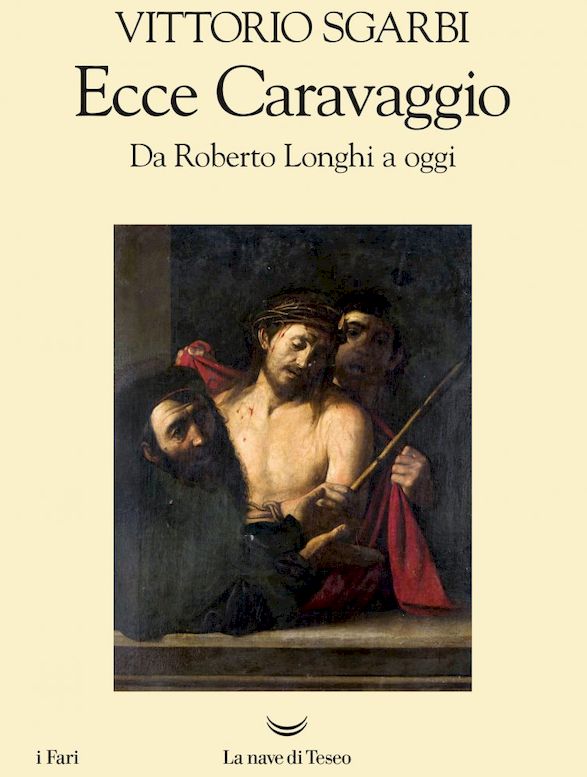

Per i tipi de “La nave di Teseo”, è appena uscito il bel libro di Vittorio Sgarbi Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi, che si avvale anche del contributo di un nutrito e qualificato numero di collaboratori.

Com’è nelle consuetudini dell’autore si tratta di un volume che si legge d’un fiato e sa coniugare brillantezza di scrittura (a volte addirittura appassionata) e rigore filologico e scientifico, in particolare nella prima parte dedicata alla clamorosa e recentissima scoperta del caravaggesco Ecce Homo di Madrid, di cui Sgarbi ricostruisce le concitate fasi iniziali, il consenso quasi unanime della critica e ne rivendica la primogenitura con una vena di non celata ironia:

«Per quindici giorni ho tenuto gelosamente il segreto, mentre l’immagine cominciava a circolare nei telefoni di antiquari ed esperti, e la notizia si diffondeva come il venticello della calunnia. Per capire chi è stato il primo a riconoscere Caravaggio dovremo fare un confronto con le schermate dei telefonini. Potremo così sapere quando se n’è accorta la Terzaghi che, come me, si è “svegliata” soltanto il 7 aprile».

Quanto a quest’ultima, che come pare è stata l’unica a vedere il quadro di persona, la sua definizione (su “La Repubblica” del 9 aprile) del Cristo come “dolente e dolcissimo” non può non suscitare in me un moto di stupore: passi per il dolente, ma per il “dolcissimo” per un volto martoriato, umiliato, sanguinante e nello stesso tempo eroico nell’accettazione della sua sofferenza mi pare che raramente un aggettivo sia stato usato così a sproposito.

Mentre nella ridda di esperti caravaggeschi (o presunti tali) che si sono scatenati a dire la loro in questa occasione e ottimamente riassunti da Michele Cuppone, il premio come migliore inventore dell’acqua calda lo darei a Tomaso Montanari che sul “Fatto Quotidiano” ha scritto che una volta stabilito che la composizione del quadro è caravaggesca, c’è da chiedersi se anche la stesura pittorica sia del maestro e per questo bisognerà attendere l’esame dell’opera. Ma non mi dire! Ma chi l’avrebbe mai pensato che per giudicare un quadro bisognerebbe prima vederlo. Osservazione apparentemente lapalissiana, ma in questo caso solo “pilatesca”, tanto per rimanere nel soggetto dell’opera.

Come scrive Sgarbi a pag. 30 infatti, in questo caso

«C’è poco da attribuire. Caravaggio si presenta e si attribuisce da solo. L’Ecce Homo è un “Ecce Caravaggio”. E auguro agli amici del Prado di non esitare troppo, perché è mia intenzione coinvolgere il nostro governo per ottenere che il dipinto ritorni, dopo un legittimo acquisto, pari al valore della commissione per le mascherine acquistate dal commissario Arcuri in Italia, alla Galleria Borghese o a Capodimonte».

Condivido anche in pieno la descrizione che del nostro quadro fa Sgarbi a pag. 22:

«Nel nuovo capolavoro di Caravaggio non c’è finzione, teatro; c’è la realtà nuda e cruda, in una perfetta sintesi. E rispetto all’antonellesco, come lo sentiva Roberto Longhi, Cristo di Genova, composto e rassegnato, il Cristo di Madrid ha una fonte più plausibile, come per predestinazione, nell’immagine solitaria del Cristo umiliato nel tardo Ecce Homo di Tiziano proveniente dall’Escorial e oggi al Prado, che ospita un’altra e più ampia composizione dello stesso soggetto e autore dell’Ecce Homo, dove l’attitudine dolorosa e l’inclinazione della testa suscitano in Caravaggio una citazione più plausibile e credibile di quella di Antonello. Altrettanto notevole nel nuovo Caravaggio di Madrid, per l’allucinata disperazione del volto, e per l’ombra della testa del Cristo che lo investe come una premonizione, è la figura del carnefice che tiene fra le mani il mantello rosso con cui ricoprire il condannato. Nulla di più caravaggesco della presa del pugno che stringe quel lembo di stoffa».

E condivido altresì l’analisi di Sandra Magister (pag. 78 e sgg.) quando osserva che il riferimento temporale del quadro non corrisponde

«al momento in cui il governatore pronuncia la frase “Ecce Homo”, ma a un passo successivo del vangelo di Giovanni, quando Pilato, non più fuori dal Pretorio, ma sedendo stavolta nel tribunale, fa un ultimo appello alle folle a seguito del quale non parlerà più, abbandonando Gesù al suo destino», e siamo dunque al culmine del dramma, al «vero e proprio “punto di non ritorno”, il momento di massimo pathos, in cui ogni appello cade, e il vile Pilato consegna Gesù al supplizio della crocifissione».

Egli, solo apparentemente “umiliato e offeso”, si fa carico dell’intera umanità peccatrice e come un eroe dostoevskijano ante litteram da vinto si trasforma in vincitore mentre Pilato e il carnefice diventano a loro volta le vittime di loro stessi in quel continuo ribaltamento di ruoli che è una delle caratteristiche più stupefacenti e moderne di Caravaggio e che troverà il suo culmine nel tardo David e Golia della Galleria Borghese dove, come ho sottolineato più volte, il nostro pittore si identifica in entrambi i personaggi raffigurati. E l’espressione malinconica e per nulla trionfante con cui il se stesso adolescente quasi si specchia nel se stesso devastato dal peccato, quasi un Dorian Gray alla rovescia, riassume come in una sorta di testamento spirituale, il tragico destino di un genio sempre in bilico tra peccato e ricerca della redenzione.[1]

Non è certo questa la sede per analizzare tutte le ipotesi che si sono subito (e letteralmente) scatenate circa quale degli Ecce Homo riferite dalle fonti sia più corrispondente al dipinto di cui ci stiamo occupando e quale sia la sua esatta datazione, ma

«quello che sembra [ed io direi senza esitazione è] certo è che il dipinto non appartenga al soggiorno romano di Caravaggio, come crede il Pulini. Non convincono, in tal senso, i rimandi iconografici, né si riconosce il punto stilistico di quel periodo, di massima gloria per l’artista» [Sgarbi, pag. 5].

Anche perché uno degli argomenti con cui il Pulini intende corroborare la sua ipotesi è quella di una presunta gara (all’insaputa dei tre protagonisti) che Massimo Massimi avrebbe indetto nel 1605 tra Caravaggio, il Passignano ed il Cigoli e che sarebbe stata “vinta” da quest’ultimo, gara di cui parla guarda caso proprio il nipote del Cigoli, Giovan Battista Cardi:

«i quali [dipinti] tutti tirati a fine e messi al paragone, il suo [del Cigoli] piacque più degli altri, e perciò tenutolo appresso di sé Monsignore, stette a Roma, fu poi portato a Firenze e venduto al Severi».

Dal momento che di questa gara non abbiamo nessun altro serio appiglio documentario, mi pare evidente che si tratti di una comprensibilissima “bufala” (oggi si direbbe fake new) che dimostra solo l’encomiabile affetto e la stima di un nipote verso il suo illustre zio, ma poco altro.

Naturalmente il libro che sto recensendo non parla solo dell’Ecce Homo, ma inserisce questo dipinto nel novero dei pochi “nuovi” Caravaggio autentici, una quindicina, saliti agli onori delle cronache a partire dalla epocale mostra milanese del 1951 e sui quali la critica e la storiografia hanno raggiunto un consenso quasi unanime (qualche bastian contrario esiste e sempre esisterà, anche a dispetto delle evidenze più inattaccabili).

Di essi Sgarbi offre una sintetica ma ineccepibile schedatura (pagg. 135-212) e più esattamente mi riferisco alla Giuditta che taglia la testa di Oloferne ora a Palazzo Barberini scoperto a suo tempo da Roberto Longhi; al San Francesco in preghiera del Museo civico di Cremona pubblicato per la prima volta da Denis Mahon cui si devono anche le fondamentali scoperte de I musici ora al Metropolitan Museum di New York e del San Giovanni Battista dei Musei Capitolini di Roma; alla Salomé con la testa del Battista della National Gallery di Londra, pubblicata per la prima volta da Roberto Longhi che ha anche scoperto La Flagellazione di Cristo del Musée des Beaux-Arts di Rouen. E come si vede, in questa particolare classifica degli scopritori di Caravaggio proprio Roberto Longhi e sir Denis Mahon la fanno da padroni.

Di essi Sgarbi offre una sintetica ma ineccepibile schedatura (pagg. 135-212) e più esattamente mi riferisco alla Giuditta che taglia la testa di Oloferne ora a Palazzo Barberini scoperto a suo tempo da Roberto Longhi; al San Francesco in preghiera del Museo civico di Cremona pubblicato per la prima volta da Denis Mahon cui si devono anche le fondamentali scoperte de I musici ora al Metropolitan Museum di New York e del San Giovanni Battista dei Musei Capitolini di Roma; alla Salomé con la testa del Battista della National Gallery di Londra, pubblicata per la prima volta da Roberto Longhi che ha anche scoperto La Flagellazione di Cristo del Musée des Beaux-Arts di Rouen. E come si vede, in questa particolare classifica degli scopritori di Caravaggio proprio Roberto Longhi e sir Denis Mahon la fanno da padroni.

Ma l’elenco naturalmente continua ed ecco il dipinto murale (unico del Caravaggio) del Casino Boncompagni Ludovisi di Roma pubblicato per la prima volta come opera del Merisi da Giuliana Zandri; la Negazione di Pietro sempre del Metropolitan e la cui prima attribuzione spetta a Pierre Rosenberg; Marta e Maddalena del Detroit Institut of Arts scoperto da Luigi Salerno; L’incoronazione di spine del Kunsthistorisches Museum di Vienna pubblicato per la prima volta come autografo da Maurizio Marini; il Ritratto di Cavaliere di Malta degli Uffizi pubblicato da Mina Gregori; la Crocifissione di Sant’Andrea ora al Cleveland Museum of Art, pubblicato da Benedict Nicolson; Il martirio di Sant’Orsola, ora a Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano, ultimo capolavoro caravaggesco la cui scoperta si deve anch’essa a Mina Gregori; Il S. Francesco in meditazione già a Carpineto Romano ed ora in deposito a Palazzo Barberini, scoperto nel 1968 da Maria Vittoria Brugnoli e subito avallato tra gli altri da M. Marini, M. Calvesi e R. Vodret ed ancora una tela dal medesimo soggetto in collezione privata (già Cecconi) sulla cui autenticità si sono espressi Denis Mahon, Claudio Strinati, Clovis Withfield, il sottoscritto e da ultimo lo stesso Sgarbi (pagg. 249-251) che così scrive:

Ma l’elenco naturalmente continua ed ecco il dipinto murale (unico del Caravaggio) del Casino Boncompagni Ludovisi di Roma pubblicato per la prima volta come opera del Merisi da Giuliana Zandri; la Negazione di Pietro sempre del Metropolitan e la cui prima attribuzione spetta a Pierre Rosenberg; Marta e Maddalena del Detroit Institut of Arts scoperto da Luigi Salerno; L’incoronazione di spine del Kunsthistorisches Museum di Vienna pubblicato per la prima volta come autografo da Maurizio Marini; il Ritratto di Cavaliere di Malta degli Uffizi pubblicato da Mina Gregori; la Crocifissione di Sant’Andrea ora al Cleveland Museum of Art, pubblicato da Benedict Nicolson; Il martirio di Sant’Orsola, ora a Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano, ultimo capolavoro caravaggesco la cui scoperta si deve anch’essa a Mina Gregori; Il S. Francesco in meditazione già a Carpineto Romano ed ora in deposito a Palazzo Barberini, scoperto nel 1968 da Maria Vittoria Brugnoli e subito avallato tra gli altri da M. Marini, M. Calvesi e R. Vodret ed ancora una tela dal medesimo soggetto in collezione privata (già Cecconi) sulla cui autenticità si sono espressi Denis Mahon, Claudio Strinati, Clovis Withfield, il sottoscritto e da ultimo lo stesso Sgarbi (pagg. 249-251) che così scrive:

«Riapparsa in tempi recenti (2006), è ritenuta pienamente autografa, con “pentimenti”, da Denis Mahon. Strinati aggiunge che è “la più bella delle tre versioni esistenti e che raramente è stata esposta”, condizione cui si è posto rimedio con l’esposizione dell’opera a Parigi, Londra, Düsseldorf e Lugano, nel pieno riconoscimento dell’autografia. Clovis Whitfield si spinge, con convincenti argomenti, a riportare l’opera alla committenza della famiglia Mattei, indicandola come il prototipo autografo da cui discendono le successive derivazioni. In questa condivisibile ricostruzione, e in considerazione della evidente qualità, la tela ex Cecconi è del 1603, la versione di Carpineto è del 1606, e la replica dei Cappuccini è sicuramente posteriore…Come aveva intuito Denis Mahon, la prevalenza del dipinto ex Cecconi, dopo le indagini tecniche e radiografiche, è confortata dai tanti pentimenti, così estesi da escludersi che possa trattarsi di una copia: la manica destra ha lunghezze e pieghe modificate, il cordone è stato corretto con inclinazioni diverse, il cappuccio del saio cambia forma. Sotto il teschio sembra di intravedere le tracce di un libro. Ma la parte più precisa e nitida, rispetto alle altre versioni, è quella della croce lignea le cui braccia sono state spostate per definire una prospettiva più radicale verso lo spettatore. Anche la posizione della testa del santo risulta piegata verso destra mentre, sotto il saio, tra la croce e il braccio, si intravede un ginocchio. Tutto questo fa pensare che la stessa postura del santo fosse stata concepita inizialmente in modo diverso.

Ed ancora:

“Quelli che Mahon giudicava “pentimenti” sono veri e propri ripensamenti, recepiti nella versione di Carpineto, che pure non sembra avere la qualità per essere autografa. Nessun pentimento si rileva, invece, nella versione dei Cappuccini, trattandosi di una vera e propria copia, di buona qualità. Così si può concludere che il San Francesco in meditazione sulla morte, già Cecconi è un autografo del Caravaggio».

Sgarbi considera poi autografo ed “un altro test per conoscitore di quadri” la versione della Cattura di Cristo della collezione Bigetti, riapparsa di recente in Italia e la cosa mi fa particolarmente piacere perché a questo dipinto ho dedicato di recente un’approfondita analisi.[2] In effetti già M. Gregori, D. Mahon, M. Marini, C. Strinati, C. Whitfield (i quali hanno tutti considerato autografo anche il S. Francesco ex Cecconi) e ancora N. Spinosa, J. Curzietti e S. Schütze si sono espressi in favore dell’autenticità della tela, da me ribadita ed approfondita sia sul versante delle fonti primarie e secondarie, sia su quello stilistico che, infine, su quello delle analisi tecnico scientifiche.

Quanto alle fonti primarie, sappiamo infatti dagli inventari Mattei che questo dipinto è entrato a far parte della collezione di Asdrubale Mattei in una data di poco posteriore al 1616 e da lì non si è più mosso fino alla morte del proprietario che ne ha potuto così godere per circa un trentennio. In effetti sono due (oltre ad alcune minori) le versioni della Presa di Cristo citate negli inventari Mattei: una del 1616 e l’altra del 1624. La prima, con “cornice nera rabescata d’oro” è l’unica autografa del Caravaggio e compare appunto negli inventari del 1616 e successivamente in quelli del 1631,1638, 1729, 1753; la seconda, con “cornice dorata e tendina di taffetà verde”, donata nel 1624 da Giovan Battista al cugino Paolo, era già una copia, molto probabilmente quella ora presso la National Gallery of Ireland, ed essa confluirà poi nelle collezioni di Asdrubale, e successivamente in quelle di Girolamo, che alla fine si troverà dopo il 1638 ad avere ben tre versioni principali (oltre ad alcune minori) dello steso dipinto: quella già nella collezione Sannini, che è il prototipo, la versione ora a Dublino e la copia di Giovanni di Attilio che è con tutta probabilità quella ora conservata ad Odessa.

Quanto alle fonti secondarie, fa fede questa descrizione del dipinto che il Bellori vede presso Asdrubale Mattei:

«Concorsero al diletto del suo pennello altri Signori Romani e trà questi il Marchese Asdrubale Mattei gli fece dipingere la Presa di Christo. Tiene Giuda la mano alla spalla del maestro, dopo il bacio; intanto un Soldato tutto armato stende il braccio, e la mano di ferro al petto del Signore, il quale si arresta patiente, e humile con le mani incrocicchiate avanti, fuggendo dietro San Giovanni con le braccia aperte. Imitò l’armatura rugginosa di quel soldato coperto il capo, e’ l volto dall’elmo, uscendo alquanto fuori il profilo; e dietro s’innalza una lanterna, seguitando altre due teste d’armati».

Proprio questa accuratissima descrizione è a mio parere risolutiva. Non vi è infatti alcun dubbio che essa si riferisca al dipinto ora Bigetti, allargato dimensionalmente in senso orizzontale (165×225 cm.) e non a quello ora a Dublino di forma più “riquadrata” (139,5×169,5), e dove la figura di S. Giovanni sull’estrema sinistra appare come compressa e quasi mutilata; così come essa attesta indirettamente che questa “Presa di Cristo” è sempre appartenuta ad Asdrubale Mattei, tanto che Bellori ritiene quest’ultimo il committente dell’opera.

Essa va datata con sicurezza al 1602 e si avvicina, nel concitato e drammatico susseguirsi degli eventi proprio ai grandi capolavori chiesastici dei primissimi anni del ‘600 e su tutti, al Martirio di San Matteo di San Luigi dei Francesi e alla prima versione della Caduta di Saulo ora in collezione Odescalchi. Il volto del Cristo, appuntito, emaciato e segnato da profonde rughe è di alta drammaticità e fa come da pendant col S. Giovanni che fugge urlante e quasi prolunga all’infinito il semicerchio di braccia che si accalcano al centro della scena. L’uomo di profilo con la lanterna in mano che appare sul lato opposto del dipinto è un sicuro (ennesimo) autoritratto, che l’artista replicherà “a memoria” nel sublime e tardissimo Martirio di Sant’Orsola.

Come gli capiterà anche in altre occasioni Caravaggio si raffigura qui come testimone di un tragico evento, interamente e plasticamente definito e sovrastante in maniera netta la selva di elmi luccicanti che gli si parano davanti; inoltre, il deciso contrasto di chiari e di scuri ne acuiscono la portata drammatica, come di colui che vuole sottrarsi alle tenebre del peccato ed abbeverarsi alla luce salvifica della grazia che gli illumina parte del volto, ma tutta l’opera si distingue per i suoi rossi violenti e fiammeggianti, quasi intrisi di sangue, ed i neri gagliardi e “rinvigoriti”, come fatti di pece, che nella versione ora a Dublino si ammorbidiscono in passaggi tonali di ocra, di rosa, di terra di Siena, di lapislazzuli, che non sembrano appartenere al nostro pittore.

Prima di chiudere mi preme segnalare la recentissima apparizione di una nuova versione inedita del Ragazzo morso dal ramarro (che poi in realtà è una lucertola) di collezione privata romana che Alessandro Zuccari ha pubblicato come copia antica,[3] ma che il sottoscritto, con solidi argomenti e con l’immediato autorevole consenso di Clovis Withfield, ritiene invece il prototipo tra quelle a noi pervenute;[4] attribuzione di cui Vittorio Sgarbi non ha potuto rendere conto perché formulata dopo l’uscita del suo libro. Innanzi tutto, Giulio Mancini prima e Jacob von Sandrart poi, a proposito del “ragazzo morso” parlano di “putto che piange” e proprio la versione in collezione privata è l’unica a presentare l’occhio destro del ragazzo pieno di lacrime.

Inoltre questo dipinto è perfettamente in linea col modo di dipingere del Caravaggio nel suo periodo giovanile. Per il volto di straordinaria fattura, minuziosa resa anatomica e sottili giochi cromatici; quindi per i sottili trapassi di ocra che marcano le pupille, così come per il particolare dell’occhio inumidito dalle lacrime che scendono leggere e trasparenti e ancora per il sensuale carminio delle labbra. Splendida è poi la torsione della spalla abbacinata per tre quarti dalla luce e la cui linearità verticale contrasta con le pieghe ondivaghe della bianca tunica, che vanno appunto nella direzione opposta. Le mani, sia quella in primo piano, sia quella più lontana hanno una loro delicata e insieme pungente eleganza e specie quest’ultima è definita in modo assai più preciso e insieme “morbido” rispetto alle altre due versioni. Ma per un’analisi approfondita dell’opera e delle sue implicazioni morali e religiose rimando al mio articolo su About Art.

Voglio invece sottolineare come dalle indagini diagnostiche eseguite da Claudio Falcucci risulta che la tela (cm. 65×50) è ricoperta da un a superficie piuttosto spessa di colore bianco/giallastro e costituita da carbonato di calcio, ocra gialla, terra rossa e una modesta quantità di nero carbonioso. Su questo strato è applicato un secondo livello di colore grigio, ottenuto con bianco di piombo e nero carbone, con aggiunta di ocra gialla e terra rossa. Si tratta esattamente di quella “preparazione grigia” di cui parla anche Mina Gregori per i dipinti anteriori al periodo del Monte e che riscontriamo ad esempio nei Bari del Kimbell Art Museum di Forth Worth, il Ragazzo con cesta di frutta della Galleria Borghese, fino alla Canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Preparazione grigia assente invece nelle altre due versioni di Londra e della Fondazione Longhi.

Le immagini riflettografiche ad alta definizione mostrano poi un sottile disegno di colore grigio nelle dita della mano morsa dalla lucertola e nella frutta, tracciato sulla preparazione prima di iniziare la stesura pittorica, ripreso in superficie da un tratto più largo e sicuro. L’esaminatore ipotizza che tale ripresa sia da attribuire al pittore o ad un successivo intervento di restauro, ma un’accurata pulitura ha dimostrato che il dipinto è integro e non ha finora subito restauri e che quindi il disegno in superficie si deve allo stesso Caravaggio.

Tornando al volume di Vittorio Sgarbi, nato forse come instant book favorito dalla pressione mediatica per lo straordinario ritrovamento dell’Ecce Homo di Madrid, esso si qualifica invece come un solido punto fermo nel mare magnum della (non sempre eccelsa) bibliografia caravaggesca di questi ultimi anni, in grado di favorire spunti e riflessioni di più vasto raggio, come dimostrerà presto un mio studio sugli esiti non solo strettamente storico-artistici ma anche di costume ed addirittura politici scatenati dalla famosa mostra milanese del 1951, da cui lo stesso Sgarbi prende le mosse, dove il povero nostro pittore era stato identificato ora come una sorta di iscritto al P.C.I. ante litteram (di cui Renato Guttuso si considerava il più autentico erede), ora al contrario un artista “senza sostanza e prono a qualsiasi regime” come assurdamente lo definiva un Elio Vittorini in preda alla sua inarrestabile furia anti togliattiana, scambiando Paolo V con Stalin e il cardinal del Monte con Berija . Ma questo è un altro discorso.

Sergio ROSSI Roma 18 luglio 2021

NOTE