P d L

Ha perfettamente ragione Elisa Debenedetti a rivendicare “con un certo orgoglio” l’uscita dell’ultimo volume di Studi sul Settecento romano (per le Edizioni Quasar, con il contributo de La Sapienza Università di Roma, 2018), la collana con cui, meritoriamente, ormai da molti anni mette sotto i riflettori, da molteplici punti di osservazione, un secolo di straordinaria importanza per la storia delle arti e per la cultura in generale. Nel suo contributo, che la Debenedetti giudica una sorta di Prefazione a questo ultimo numero, Claudio Strinati parla in effetti di questa collana di volumi paragonandola ad

Ha perfettamente ragione Elisa Debenedetti a rivendicare “con un certo orgoglio” l’uscita dell’ultimo volume di Studi sul Settecento romano (per le Edizioni Quasar, con il contributo de La Sapienza Università di Roma, 2018), la collana con cui, meritoriamente, ormai da molti anni mette sotto i riflettori, da molteplici punti di osservazione, un secolo di straordinaria importanza per la storia delle arti e per la cultura in generale. Nel suo contributo, che la Debenedetti giudica una sorta di Prefazione a questo ultimo numero, Claudio Strinati parla in effetti di questa collana di volumi paragonandola ad

“una sorta di Enciclopedia delle scienze storico-artistiche del diciottesimo secolo … da cui nessuno può ormai prescindere per una conoscenza capillare della architettura della pittura, della scultura, dell’urbanistica”.

E lui stesso ne fornisce una prova con un saggio iniziale in cui effettivamente esamina i vari aspetti di quanto appare in quella che a nostro parere si presenta come una delle pubblicazioni più significative della serie, sia per l’argomento preso in esame, sia per l’insieme di studiosi che vi ha partecipato.

Interamente dedicato al grande intellettuale, archeologo, storico, Johann Joachim Winckelmann,

in occasione del doppio anniversario (nato1717/2017 e morto 1778/2018), il libro, come scrive la Debenedetti, è da ritenere nettamente suddiviso in tre parti; nella prima ci sono i contributi degli esperti dell’argomento, segue poi la parte dedicata alle iniziative collegate al doppio anniversario di cui dicevamo ed infine la parte in cui vengono contemplate quelle “istituzioni, palazzi e ville che hanno rivestito un particolare rilievo per il padre dell’Archeologia moderna”. Naturalmente la studiosa non stabilisce alcuna gerarchia di valori in questa tripartizione, affermando anzi che “i contributi si richiamano l’un l’altro”. Né poteva essere altrimenti, se consideriamo la grande competenza e le conoscenze di quanti e quali studiosi hanno scritto. Ne dà conto la stessa curatrice in una corposa Introduzione tanto ricca ed articolata da rendere veramente difficile a chi recensisce poter andare oltre; ci limiteremo dunque ad entrare nello specifico di alcuni saggi ritenuti tali da poter essere ulteriormente proposti all’attenzione dei lettori per il loro valore emblematico –ovviamente secondo il parere esclusivo di chi scrive- demandando agli stessi lettori in ogni caso ogni ulteriore approfondimento.

Occorre però inizialmente almeno un breve richiamo al contesto,

perché allorquando Winckelmann arrivò in Italia era in essere – e non solo nel nostro paese- la discussione sui generi artistici, sulle loro gerarchie ed inevitabilmente sulla superiorità dell’uno sull’altro. Temi tutt’altro che inediti ed infatti molti degli argomenti ripercorrevano in qualche modo quello che era stato dibattuto già nei secoli precedenti. L’archeologo tedesco aveva dal canto suo espresso le sue idee già prima dell’arrivo in Italia nei Pensieri sulla imitazione dell’arte greca, in cui sostanzialmente dipanava quello che poi nella sostanza sarebbe stato il suo criterio valutativo, riconoscendo al ‘bello’ in quanto tale, un valore assoluto “e perciò di per se stesso nobilitante” (cfr Liliana Barroero, Le Arti e i Lumi. Pittura e scultura da Piranesi a Canova, Torino, 2011, p. 15). Scrive tuttavia Liliana Barroero che Winckelmann “profondamente convinto della superiorità della civiltà greca su tutte le altre”, aveva maturato “una conoscenza limitata delle altre antiche civiltà” per il fatto di aver privilegiato “lo stile e la forma più che le vicende della storia”. (cit. p. 13)

Com’è noto “il primo vero creatore della Storia dell’Arte … tedesco di patria, italiano per adozione” trovò la morte a Trieste, mercoledì 8 giugno del 1778,

allorquando –come apparve nelle cronache- “il celeberrimo Winckelmann ricco di erudizioni e di onori non disdegnando di trattenersi di passaggio in quest’antica colonia di Roma, vi cadde sotto i colpi d’iniquo pugnale, miseranda vittima della più brutale cupidigia dell’oro” (per la cronaca dell’epoca e le successive redazioni, cfr. Marzia Vidulli Torlo, Un atroce misfatto. L’assassinio di Winckelmann, Trieste 2012). L’assassino, reo confesso, finì ‘arrotato’ qualche settimana dopo l’arresto di fronte alla stessa locanda in cui aveva perpetrato il crimine. Il tragico evento fece pensare subito, come si vede dal testo antico, ad una rapina finita male, ma le successive motivazioni, sorte svariati anni dopo, grazie all’acquisizione di elementi di valutazione non reperibili al tempo dei fatti, adombrarono quali cause quanto meno concorrenti l’omosessualità dello studioso, quando non addirittura “ipotesi di intrighi internazionali” cui egli stesso evidentemente poteva essere stato avviluppato “tra le diplomazie di Vienna, del Vaticano (questione della messa al bando dei Gesuiti ?) e Venezia (interessi mercantili)” (cfr Vidulli Trollo, p. 8).

Dunque, richiamare qui l’atroce misfatto è tutt’altro che inopportuno

perché, come ha scritto Maria Masau Dan (cfr Introduzione, in Vidulli Torlo, cit.) “l’episodio non si configura soltanto come un triste fatto di cronaca nera che ha coinvolto due dei tanti stranieri di passaggio nel porto di Maria Teresa … ma ha segnato profondamente la vita culturale della città… “ E non solo della città di Trieste, viene da aggiungere, considerando sia quanto Winckelmann avrebbe ancora potuto dare in termini di ricerca e rinnovamento per la storia delle arti, sia quanto lasciava in qualche misura interrotto nei suoi studi, inevitabilmente destinati a produrre motivi di discussione tra quanti ne seguirono le tracce. E per entrare nei temi affrontati nel volume, va detto che un progetto interrotto fu senza dubbio quello inerente le cosiddette “Lettere romane” -cui dedica il suo lavoro Martin Disselkamp (cfr. Winckelmann als Apodemiker)- ipotizzate, commenta la Debenedetti, come una sorta di “iniziazione estetica” alle bellezze della città eterna, tale da consentire ai viaggiatori di “trarre il massimo profitto dal loro itinerario”.

Ma se questa fu la logica perseguita dallo studioso tedesco al momento stesso della ideazione del suo viaggio in Italia,

ancor più rilievo con ogni probabilità assume il tentativo, anche questo naufragato, “di fornire una descrizione la più esatta possibile” delle ville e dei palazzi romani, di cui parla Gabriella Catalano, sulla scorta di un manoscritto “un quaderno di appena 24 fogli, giunto fortunosamente negli archivi della Biblioteca Nazionale centrale di Roma” dal momento che in esso, a parere della studiosa, è possibile cogliere un “passaggio epocale” di cui Winckelmann già a ridosso del suo arrivo a Roma fu portavoce, cioè dare vita “ad una nuova conoscenza, storica ed estetica insieme”, del tutto antagonista rispetto alla prassi analitica allora vigente. L’intenzione appare chiara da alcune lettere autografe opportunamente citate dalla Catalano:

ancor più rilievo con ogni probabilità assume il tentativo, anche questo naufragato, “di fornire una descrizione la più esatta possibile” delle ville e dei palazzi romani, di cui parla Gabriella Catalano, sulla scorta di un manoscritto “un quaderno di appena 24 fogli, giunto fortunosamente negli archivi della Biblioteca Nazionale centrale di Roma” dal momento che in esso, a parere della studiosa, è possibile cogliere un “passaggio epocale” di cui Winckelmann già a ridosso del suo arrivo a Roma fu portavoce, cioè dare vita “ad una nuova conoscenza, storica ed estetica insieme”, del tutto antagonista rispetto alla prassi analitica allora vigente. L’intenzione appare chiara da alcune lettere autografe opportunamente citate dalla Catalano:

”Fino ad ora io non ho pensato ad altro se non quello che altri hanno già pensato: è tempo di cercare di pensare a ciò che non è stato ancora pensato”, scriveva lo studioso; ed ancora: “ Non pretendo di immischiarmi di altre ricerche se non di quelle che riguardano il gusto delle belle arti: sono disgustato della sterilità & della futilità delle quali fanno sfoggio i nostri Sapienti …”.

Vedremo, scorrendo alcuni altri contributi che fanno parte del volume, come le intenzioni di Winckelmann in effetti approderanno a risultati importanti dal punto di vista metodologico, ma non va dimenticato anche come egli si espresse, rivestendo la carica di sovrintendente alle Antichità di Roma, definendo i “moderni” come “eredi insoddisfatti degli antichi”. Ed in effetti le tensioni che in termini di affermazione di valori artistici caratterizzarono la seconda metà del XVIII secolo riguardavano la necessità che “a differenza delle epoche precedenti la ricerca formale si accompagnava ad una lezione di ‘moralità’ dell’arte fino ad allora sconosciuta alla maggioranza degli artisti che … erano sempre stati legati alle tradizioni” (cit. p.6)

Gli anni dal 1763 al 1768 trascorsi da Winckelmann rivestendo la carica di commissario delle Antichità,

sono stati analizzati nell’esauriente saggio di Federica Papi, che ha lavorato su documenti d’Archivio e sull’epistolario dell’archeologo tedesco, da poco disponibile anche nella versione italiana curata da Maria Fancelli e da Joselita Raspi Serra. Il contributo della studiosa consente di avere una percezione quanto meno non approssimativa degli interessi -e dei personaggi- che in questo scorcio del XVIII secolo si venivano aggregando intorno al tema del collezionismo -“mercanti d’arte, agenti, viaggiatori” – alle sue dinamiche, agli interessi che muoveva, nonché –non ultimo- intorno al “processo di sviluppo della politica di salvaguardia dei beni culturali”, cui certamente Winckelmann contribuì in modo determinante “sia sotto il profilo intellettuale …. sia sotto quello amministrativo” allorquando –grazie al sostegno decisivo dei cardinali Albani e Spinelli– ebbe a sostituire nella carica di “Sovrintendente delle Antichità di Roma e dintorni” l’abate Ridolfino Venuti. I problemi economici ed organizzativi cui si trovò immediatamente di fronte – debiti, trucchi ricorrenti per esportare opere d’arte, e così via- possono essere riassunti da come egli stesso definì il cardinale Camerlengo (cui spettava la nomina del Sovrintendente) nonché Segretario di Stato vaticano, Silvio Valenti Gonzaga, accusato di “aver rubato tutto” e di essere “morto fra le maledizioni di tutte le persone oneste”. Inoltre, in una città in cui “nessuno comanda e nessuno obbedisce” dovette far buon viso a cattivo gioco allorquando venne venduto il Museo cartaceo di Cassiano del Pozzo e quando nel 1765 dovette acconsentire alla esportazione della Venere già Barberini.

Non furono semplici in effetti questi anni del soggiorno romano di Winckelmann

obbligato tra le altre cose ad assicurarsi in qualche modo una certa stabilità economica oltre che di ricerca e studio. L’impatto con la realtà della capitale pontificia non era stato dei più confortanti, c’è da dire; con un cardinale come Alberico Archinto, Governatore della città, il quale, come ha scritto Claudia Valeri, “gli si rivolge con un tono da padrone”, inoltre con il compito di far dimenticare l’abate Venuti che aveva fama –a torto o a ragione- di essere “un piccolo scopiazzatore” e soprattutto con un pensione di appena 200 scudi “quasi insufficiente a vivere degnamente”; un ruolo notevole ebbero in questi anni per l’appunto il cardinale Albani, insieme ad altri porporati come Spinelli, lo stesso Alberico Archinto, Domenico Passionei ed altri ancora; ma fu in particolare il primo –secondo la ricostruzione di Steffy Roettgen (Cfr. Winckelmann und seine Eminenzen) a giocare un ruolo determinante per Winckelmann, come si è visto; del porporato –indebitatosi a causa del vizio del gioco- in effetti egli aveva potuto studiare ancora in Germania la parte di collezione acquistata dal re Augusto II. Vero è tuttavia che, com’egli diceva di se stesso, gli anni veramente “vissuti” furono gli otto anni trascorsi a Roma :

”Se Mengs fa prodigi –scriveva in uno dei suoi Salons Diderot- è perché è espatriato giovane, è perché è a Roma e vi è rimasto. Chiudetelo a Breslavia e vedrete cosa diventerà”

Ma per tornare al prezioso volume di Elisa Debenedetti la questione che riguarda i “manoscritti” è forse l’esempio più evidente delle incertezze sorte a causa della frammentazione e della incompletezza degli studi winckelmaniani. E non a caso viene affrontata da vari autori sotto diversi punti di vista. Si sa che le Anmerkungen vennero tradotte in italiano dall’Amoretti (cfr, Storia delle Arti del disegno presso gli antichi, Milano, 1779, traduzione di Geschichte der Kunst des Alterthums) che si basò sull’edizione viennese (incompleta) e su una versione francese (incompleta e perduta).

La tematica viene ripresa in uno dei suoi saggi, intitolato Winckelmann a Milano, da Pierluigi Panza con riferimento a quella che fu la prima traduzione italiana, comparsa a Milano nel 1779 e che venne stampata dall’Imperial Monastero di Sant’Ambrogio Maggiore, sorto appena l’anno prima per volontà di Vienna, con l’obiettivo dichiarato di “emendare gli errori della seconda edizione viennese della Geschichte”. L’iniziativa segnò un tale successo che la stessa Maria Teresa fece recapitare ai responsabili editoriali “due medaglie d’oro” e soprattutto “la detta opera di Winckelmann” sarebbe stata determinante, nelle parole del Cancelliere di Stato Kaunitz, “a spandere lumi ottimi nel processo e perfezionamento delle Belle Arti anche in Lombardia”. Tant’è vero che grazie al testo di Winckelmann, secondo Panza, “il gusto neoclassico si diffuse a Milano”, e “Brera fu casa del neoclassicismo come la statua del Canova testimonia”.

Resta però il fatto che la perdita dei manoscritti –che rese incompleta la traduzione viennese e le altre di conseguenza- a tutt’oggi lascia parzialmente irrisolti alcuni dubbi circa determinati lavori di Winckelmann, in particolare quelli inerenti alle interpretazioni iconografiche. Ne è un esempio il famoso caso cosiddetto de L’Asino di Winckelmann (cui però stranamente non viene prestata attenzione in alcuno dei saggi del volume della Debenedetti) cui ha dedicato recentemente uno studio tanto sofisticato quanto filologicamente irreprensibile Domingo Gasparro (cfr. L’asino di Winckelmann. Soluzione di un enigma storico archeologico, 2006)

senza però arrivare egli stesso a conclusioni esaustive :”Dopo aver dimostrato e commentato l’errore di Winckelmann –scrive infatti- resta da esplicitare che ai suoi tempi non una ma due erano le pitture nasoniane ancor esistenti nella villa Altieri” chiudendo poi la sua analisi “preferendo ripetere l’appello di Bellori: ‘per essere oscuro, si lasci a migliore Edipo’ ”. Ed è qui che la perdita dei manoscritti (su cui come detto si basava la traduzione viennese della Kunstgeschichte) “non consente di approfondire il dubbio” che avrebbe potuto avere Winckelmann a proposito delle pitture Altieri, per cui –a parere di Casparro– egli “pur perseverando nella visione dell’Asino non si sentisse più certo del suo legame con il bizzarro episodio degli scoliasti bizantini”.

senza però arrivare egli stesso a conclusioni esaustive :”Dopo aver dimostrato e commentato l’errore di Winckelmann –scrive infatti- resta da esplicitare che ai suoi tempi non una ma due erano le pitture nasoniane ancor esistenti nella villa Altieri” chiudendo poi la sua analisi “preferendo ripetere l’appello di Bellori: ‘per essere oscuro, si lasci a migliore Edipo’ ”. Ed è qui che la perdita dei manoscritti (su cui come detto si basava la traduzione viennese della Kunstgeschichte) “non consente di approfondire il dubbio” che avrebbe potuto avere Winckelmann a proposito delle pitture Altieri, per cui –a parere di Casparro– egli “pur perseverando nella visione dell’Asino non si sentisse più certo del suo legame con il bizzarro episodio degli scoliasti bizantini”.

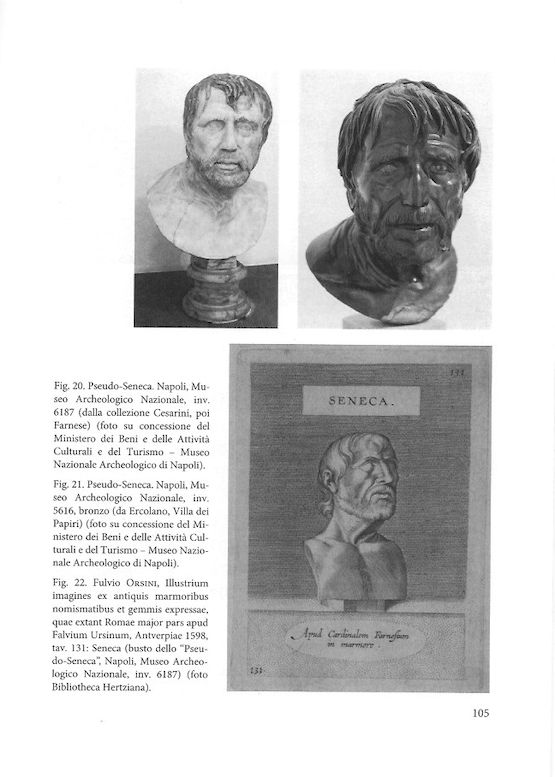

D’altra parte è però un fatto acclarato che riguardo alle “intuizioni iconografiche”, a come interpretarle, a come svilupparle, Winckelmann ebbe a promuovere, come scrive Brigitte Kuhn-Forte nel suo saggio “un metodo rivoluzionario” (di cui abbiamo già avuto qualche cenno nel saggio di Gabriella Catalano) consistente nella “autopsia diretta della scultura (che) gli permise … di smascherare errate interpretazioni iconografiche e spianare la strada a una nuova concezione delle sculture antiche”. La studiosa cita come casi significativi “i presunti ritratti di Seneca” che non rappresentavano affatto il grande filosofo dello stoicismo:

”A me sembra più verosimile –scriveva Winckelmann– che ravvisarsi debba in quelle teste l’effige di qualche uomo più antico, più celebre e più rispettabile di Seneca”.

Allo stesso modo, partendo dalla considerazione che “poche teste appartengono alle erme su cui sono montate” -visto che molte delle interpretazioni altro non erano che il frutto di tesi “sostenute da autorevoli antiquari” e quindi passibili di errori- egli poté stabilire che anche il nome di Platone risultasse incongruo nelle denominazioni di alcune teste: “Avrebbe colui che ha studiato la bellezza e la geometria –si chiedeva – portato una barba a forma di mattone?”.

Allo stesso modo, partendo dalla considerazione che “poche teste appartengono alle erme su cui sono montate” -visto che molte delle interpretazioni altro non erano che il frutto di tesi “sostenute da autorevoli antiquari” e quindi passibili di errori- egli poté stabilire che anche il nome di Platone risultasse incongruo nelle denominazioni di alcune teste: “Avrebbe colui che ha studiato la bellezza e la geometria –si chiedeva – portato una barba a forma di mattone?”.

Dunque osservazione e confronto; sarà questa la metodica conoscitiva del grande studioso,

ed in questo senso assumono particolare rilievo le sue osservazioni su quanto egli stesso si proponesse allorquando, appena arrivato a Roma con il proposito dichiarato di realizzare “una grande opera sul gusto degli antichi greci” ed intanto di “trattare delle statue del Belvedere”, sottolineava però “non potrò comunque portare a termine questo scritto senza aver visto Napoli, perché il tempo in cui sono state fatte queste statue va determinato confrontandole possibilmente con quelle di Ercolano”. Saranno in effetti ben quattro i viaggi che Winckelmann effettuerà in Campania, ritenuti di “importanza capitale” da Fabio Mangone nel suo saggio (cfr “Winckelmann nel Regno di Napoli, oltre il Museo ercolanense: Pozzuoli e Paestum”), proprio per l’affinamento di un metodo e per la maturazione di una visione complessiva dell’antico” che, com’è noto e come l’autore ricostruisce, ebbero a formarsi in polemica con l’ambiente accademico partenopeo, dal quale –soprattutto a seguito della pubblicazione della Lettera sulle Antichità di Ercolano– venne sprezzantemente definito “Goto divenuto Antiquario a forza di pratica” ma che in ogni caso “per quanto appartenesse ad un orizzonte metodologico diverso” secondo Mangone, purtuttavia “frequentò non senza imparare qualcosa”.

Non è da escludere che tra i motivi alla base dei duri giudizi polemici ci fosse anche la delusione dell’archeologo per il fatto di essersi venuto a trovare in un periodo particolare, allorquando cioè le grandi scoperte archeologiche di Ercolano e poi di Pompei stavano diventando motivo di spregiudicate operazioni commerciali. E tuttavia le esperienze fatte con i viaggi in Campania furono determinanti; scrisse ad esempio cose di grande importanza dopo la visita a Paestum:

”In questo paese ho veduto tre Templi o sia Portici quasi intieri di stupenda Architettura Dorica: io gli stimo più antichi che tutto quello che ci resta in Grecia”.

Ma non portò fino in fondo la sua “illuminazione” dal momento che “si limitò a fornire descrizioni pedanti … senza profonde considerazioni estetiche …”, anche perché “altri orizzonti si aprirono a Winckelmann … era ormai tramontata l’idea di farsi esegeta del supposto tempio di Pozzuoli e di Paestum”. Anche a Pompei fu autore di una delle scoperte più grandi e significative che si ricordino, cioè la cosiddetta Caserma dei Gladiatori;

ne parla molto diffusamente Stefano Ferrari, sulla base del ritrovamento di un “manoscritto adespoto e senza data intitolato Extrait d’une Lettre sur le Decouvertures de la Ville de Pompei” , appartenuto, insieme ad altre carte, al duca de la Rochefoucauld; si tratta di un Extrait, scrive lo studioso “da una lettera il cui originale è oggi scomparso, dello storico dell’arte Johann Joachim Winckelmann indirizzata al duca de la Rochefoucauld” nella quale viene descritta meticolosamente la scoperta: “A la pente de la colline sur laquelle est batie la ville de Pompei, on commencé a découvrir un grand edifice …”, con precise notizie anche sugli schinieri, sui parabraccia e sui dodici elmi ivi rinvenuti, soffermandosi (pur tra qualche fraintendimento) su quello più bello “raffigurante -come scrive Ferrari- il destino di Troia dopo la sua conquista”.

Su quella che la Debenedetti definisce seconda parte di questa edizione degli Studi da lei curata

e dedicata ad alcune delle iniziative tenutesi in Italia e in Germania per il doppio anniversario, vanno segnalate le riflessioni di Pierluigi Panza, di cui si è detto, nonchè di Davide Ferri sulla mostra di Weimar (cfr. Winckelmann Moderne Antike. Recensione della mostra al Neues Museum di Weimar) un testo importante oltre che per le osservazioni di carattere estetico e filologico, anche per il rilievo che ebbe la “normativa dei canoni estetici ‘classici’ definita da Winckelmann” nel delineare un percorso approdato ad una vera estetica filoellenica si può dire di tipo fisiognomico, che inevitabilmente sarebbe stata poi strumentalizzata dalla propaganda nazionalsocialista.

Il contributo di Claudia Valeri a proposito del convegno “J.J. Winckelmann e le collezioni di Roma. Le antichità Montalto a Villa Negroni” tenutosi ai Musei Vaticani il 18 maggio -cui è seguita una mostra a tema intitolata “Winckelmann. Capolavori diffusi nei Musei Vaticani” , di cui si è data notizia anche su questa rivista (Cfr ….) – ha fatto il punto sulle collezioni pontificie che hanno al loro interno importanti gruppi scultorei già appartenuti alla collezione Peretti Montalto Negroni Massimo, dispersa nel corso del Settecento, di eccezionale qualità come è emerso dall’Inventario pubblicato nel 1991 ma di cui è ignota la formazione. Su alcune di queste sculture Winckelmann concentrò la sua attenzione arrivando alla loro corretta identificazione, come nel caso della statua dell’Auriga vista nel giardino di Villa Negroni sotto le mentite spoglie di un contadino.

Un notevole lavoro d’archivio è stato svolto da Rosella Carloni su “La ‘Sala delle cose egizie’ del Museo Pio-Clementino”. Sulla base di documenti riemersi dall’Archivio Segreto Vaticano e dall’Archivio Storico dei Musei Vaticani la studiosa ha potuto delineare l’idea di quale dovesse essere l’inziale “allestimento della Sala a Croce Greca e della Galleria dei Candelabri” secondo quanto previsto agli inizi degli anni 80 del XVIII secolo dall’allora direttore Giovanni Battista Visconti e da suo figlio Filippo Aurelio. Sulla importanza che l’arte egizia avesse assunto in quei tempi per le collezioni romane esiste in effetti una non trascurabile letteratura, e lo stesso Winckelmann aveva potuto avere notevoli spunti di riflessione da quanto esposto nella Stanza del Canopo del Museo Capitolino e dal Salone egizio di Villa Albani, luoghi a lui ben noti e molto frequentati, senza contare come avessero contribuito allo sviluppo di questo clima culturale “la decorazione con motivi egizi di Giovan Battista Piranesi nel Caffè degli Inglesi” nonché quella eseguita da Anton Raphael Mengs, grande amico di Winckelmann, e da Unterperger “nella Sala dei Papiri”. L’ampliamento ulteriore di questa tendenza favorevole all’acquisizione di manufatti ed opere egizie, anche dopo la scomparsa di Winckelmann, allorquando, per volere di papa Pio VI “la città si arricchiva di ulteriori segni di quella civiltà”. Di qui la collocazione di buona parte di essi nella Galleria dei Candelabri. E tuttavia solo in seguito, negli ultimi anni del pontificato di Pio VII, il cardinale Camerlengo Pacca e Antonio Canova, allora Ispettore delle Belle Arti porranno le premesse di un progetto per la formazione di un vero museo egizio.

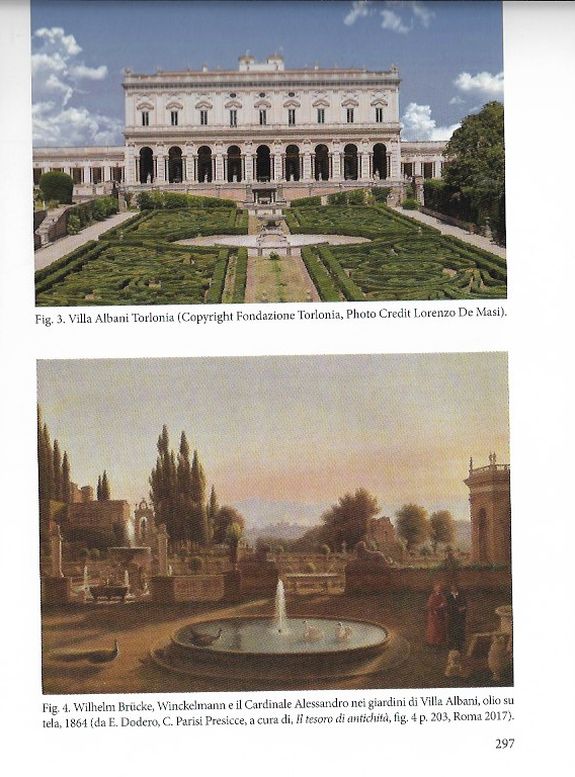

Pur in mancanza di un archivio di famiglia da cui ricavare la storia dinastica e la dispersione delle raccolte d’arte della casata Albani, il saggio di Matteo Borchia dà comunque la possibilità di ricostruirne l’entità e l’ “azione collezionistica”, che si concentrò inizialmente, al tempo del papato di Clemente XI, nel palazzo alle Quattro Fontane, mentre in seguito con Alessandro Albani l’attenzione venne rivolta “alla celebre villa sulla Salaria, da lui fortemente voluta, costruita e continuamente arricchita”; al punto che non badando a spese pur di avere quanto desiderato, il cardinale Alessandro arrivò ad indebitarsi e a vendere diversi pezzi della collezione. Il documento cui lo studioso fa riferimento nel suo saggio è l’inventario del 1724, che “descrive con precisione le proprietà di famiglia” e ne ricostruisce l’allestimento che , in ogni caso, “fu oggetto di continui cambiamenti”.

Lasciamo ovviamente che sia il lettore a scorrere le pagine con la descrizione della quadreria

consistente in oltre 1400 dipinti e disegni e dove compaiono i nomi di maestri tra i più famosi, tra cui perfino Raffaello, Perugino, Dosso, Veronese, i Carracci, Poussin, Van Dyck, Rubens, Reni e altri ancora; soprattutto sono prevalenti gli artisti più vicini nel tempo, quali Ghezzi, Luti, Troppa, Trevisani, Chiari e particolarmente Carlo Maratta; non mancano caravaggeschi come il Valentin ed addirittura riferimenti allo stesso Merisi :”un dipinto con “uno che vende meloni con figure a torno alto p.mi quattro e mezzo , largo p.mi sei con cornice all’antica. Pittura del Caravaggio”, nonché “un quadro per sopraporta che rappresenta la Madonna à sedere con il bambino in braccio con due Angioli che la coronano etaltri Angioli …. si crede di mano di Michel Angelo da Caravaggio”.

Alberta Campitelli ha rinvenuto nel Fondo Lanciani della BIASA “due acqueforti non datate e non firmate” dove però le è stato possibile riconoscere “senza ombra di dubbio il giardino di Villa Albani oggi Torlonia, mirabile creazione settecentesca di Carlo Marchionni e dove Johann Joachim Winckelmann sarà di casa”. Di qui, l’occasione per tentare una “identificazione dei siti raffigurati e degli arredi che li caratterizzano”; l’autrice ha potuto innanzitutto verificare che gli autori delle due opere furono il mercante ed incisore Antoine Michel Filhol e per quanto concerne i disegni l’architetto Charles Percier. Su questa base e seguendo una logica comparativa, con il dovuto e necessario riguardo alle trasformazioni stilistiche ed architettoniche nel frattempo intervenute nella costruzione, ha proposto una ricostruzione dell’assetto di due siti della Villa Albani Torlonia

dov’erano “pergolati, fontane ed erme”, per identificare i quali le è stato necessario esaminare gli elementi raffigurati nelle due incisioni. Ed un particolare rilievo ci sembra assumano alcuni riconoscimenti, come ad esempio la fontana che “era presente nella radura all’esterno del pergolato” alla destra del Padiglione del Biliardo “dov’è oggi visibile solo il bacino circolare a terra” (fig a p.300), unico elemento rimanente della “Fontana commessa di pezzi antichi con Delfini e Sfingi greche” smantellata nel 1838; il “Casino del Biliardo –scrive la Campitelli– è perfettamente conservato” al contrario del pergolato che “non esiste più”. Stessa sorte per il secondo pergolato del quale “non vi è più traccia” ed anche gli arredi raffigurati nelle incisioni “hanno subito spostamenti e mutilazioni”. Tuttavia dalle fonti d’epoca che descrivono una “Nicchia con Naiade terminale che tien due vasi, donde esce acqua e viene detta posta su un sarcofago a festoni” rispondente in pieno alla raffigurazione dell’acquaforte, è stato possibile riconoscere “il sarcofago a festoni sostituito con uno strigliato” come è scritto in un documento del 1869 e nell’immagine “con la ninfa acefala” ora pubblicata dalla Campitelli (fig. p. 301). “Quindi i due pergolati esistevano realmente” commenta la studiosa :”Nell’area intorno al Tempio diruto vi è oggi un boschetto di lecci ed è facile supporre che nel Settecento vi fosse stato realizzato un pergolato per enfatizzare la presenza degli arredi descritti”.

Ed infine il volume di Studi sul Settecento romano non poteva concludersi che con quello che Elisa Debenedetti ha definito “un pretesto per l’avvicinamento a Winckelmann” di Antonio Canova, facendo riferimento a “due disegni del veneto che hanno qualche assonanza con la Pala di Possagno”; disegni che appartennero a Melchiorre Missirini e a Teresa Benvenuti, figlia di Pietro, che si situavano nel clima allora prevalente della poesia sepolcrale (I Sepolcri di Foscolo datano al 1808) ; si tratta secondo l’autrice “di una vera e propria dichiarazione di poetica che avviene in pittura … nella necessità di modellare le proprie idee di classicità … riassumendole in termini romantici … Canova insomma realizzerebbe in pittura ciò che era stato il suo ideale di scultore”. E tuttavia, oltre a ciò, probabilmente il vero pretesto del saggio della Debenedetti consiste nell’omaggio a Giulio Carlo Argan “l’amato maestro al quale devo la mia passione per la storia dell’arte”, di cui la sempre attivissima studiosa, in quella che si può a ben ragione definire una lezione di storia dell’arte, ha inteso illustrare la “interpretazione critica” della genesi della Pala del Tempio di Possagno nella logica della

“ ‘poetica’ come fare intenzionato dell’artista e struttura portante dell’arte neoclassica” in un percorso che vede la realizzazione dell’opera d’arte come frutto dell’immagine del dato reale formatosi nella mente. In una parola, contro le interpretazioni di Carlo Ludovico Ragghianti ed Emilio Lavagnino che vedevano un grande Canova solo nei disegni e nei bozzetti e molto meno nell’opera finita, si ribadisce la definizione dell’arte canoviana come “processo di ‘esecuzione sublime’, dai disegni ai bozzetti fino ai marmi finiti”. Ne deriva la considerazione che Canova fu in grado di superare il “concetto ideale winckelmanniano dell’arte greca” dal momento che ne riconobbe” il tratto realistico che la differenzia dalle altre cultura antiche” facendone “un’arte che riproduce con aderenza il reale senza sminuire la nobiltà”.

Ecco perché, la Pala, ossia “il testamento spirituale di Canova … summa della sua poetica” sia un’opera pittorica che non poteva che essere pensata e realizzata da un artista veneto. Dunque Canova “virtuoso della pittura e scultore meditativo”: due aspetti stretti in un legame indissolubile che non poteva giustificarsi se non grazie all’aria limpida e ai colori della laguna, gli stessi che Elisa Debenedetti ci racconta di aver respirato e visto con Argan, in un lontano 1992.

P d L Roma marzo 2019