di Alessandra IMBELLONE Storica dell’Arte

Quadriennale d’arte 2020 FUORI sotto la pandemia: si apre, si chiude, si riapre.

Nello spazio imponente di Palazzo delle Esposizioni, ridisegnato (bene) dall’architetto Alessandro Bava, i curatori della mostra, Sara Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, propongono una rilettura dell’arte italiana dagli anni Sessanta a oggi che mette in rilievo posizioni eccentriche e ricerche che hanno dato vita a visioni indipendenti e modelli artistici alternativi alle narrazioni dominanti. Senza pretesa di esaustività, come precisato nel bel catalogo edito da Treccani, l’esplorazione è condotta attraverso percorsi transgenerazionali e transdisciplinari, privilegiando visioni queer, femminili e femministe. Alcune figure d’avanguardia del passato sono affiancate agli immaginari delle generazioni più giovani, nell’intento di

“ripensare il passato per guardare con occhi nuovi alla contemporaneità e alle sue urgenze”.

A fare la parte del leone in questa polifonia di esiti e ambiti di ricerca così diversificati sono le donne (19 sui 43 artisti prescelti in una perlustrazione iniziata nel 2018), soprattutto alcune, in particolare cinque nomi storici ai quali si aggiunge la più giovane Micol Assaël, una delle voci più originali del panorama attuale.

Il percorso espositivo si apre con una sala dedicata a Cinzia Ruggeri, artista milanese scomparsa nel 2019 che proveniva dal mondo della moda.

Le pareti della sala sono illuminate in basso da tubi al neon che emanano una luce rosa fluorescente, colore che contribuisce a conferire all’ambiente uno spirito giocoso e fiabesco e ad allontanare lo spettatore dalla realtà. Siamo entrati in FUORI, uno spazio diverso dal quotidiano, ridisegnato ad arte, dove vigono leggi differenti e speciali, così come fuori dall’uso comune si pongono gli oggetti realizzati dall’artista, arredi, abiti e accessori che costituiscono invenzioni di grande originalità ed eleganza, spiritose e cariche di humour e di ironia.

L’arte per Cinzia Ruggeri era un modo di ridisegnare il mondo e le cose. Tra gioco e sperimentazione, la sua ricerca si è mossa fra i territori della moda, del design, della scultura, dell’installazione e dell’architettura, recando impressa una forte impronta femminile, ironica, irriverente, dissacrante e provocatoria. La sala a lei dedicata espone molti dei lavori centrali del suo percorso: Scarpe scale appese come quadri alle pareti, l’Abito Ziggurat e l’Abito salame, una Mano di velluto che evoca una poltrona, sette magnifici Gioielli per lampadina, il celebre Guanto borsa schiaffo, pochette con impugnatura a guanto che suggerisce un uso alternativo della borsetta. Due opere richiamano esplicitamente una dimensione familiare: il puff con scarpine intitolato Cane pipì (1995) e Adozione virtuale (2005), un tappetino in mosaico di Sala 1, veduta d’insieme: Ravenna con il cane e le scarpine da bimbi. Emerge fra tutte Stivali Italia (1986), opera iconica che riprende con ironia una serie tra le più note dell’opera di Luciano Fabro, quella delle cosiddette Italie avviata nel 1968.

Commento ironico e corrosivo dell’Arte Povera, del Made in Italy e del maschile tout court, gli Stivali Italia di Cinzia Ruggeri propongono un’immagine di femminilità che sovverte le idee convenzionali di ciò che è opera d’arte e oggetto di design e accessorio della moda, ribaltando il senso del machismo di fondo di ogni sentimento nazionalista e di ogni trito quotidiano.

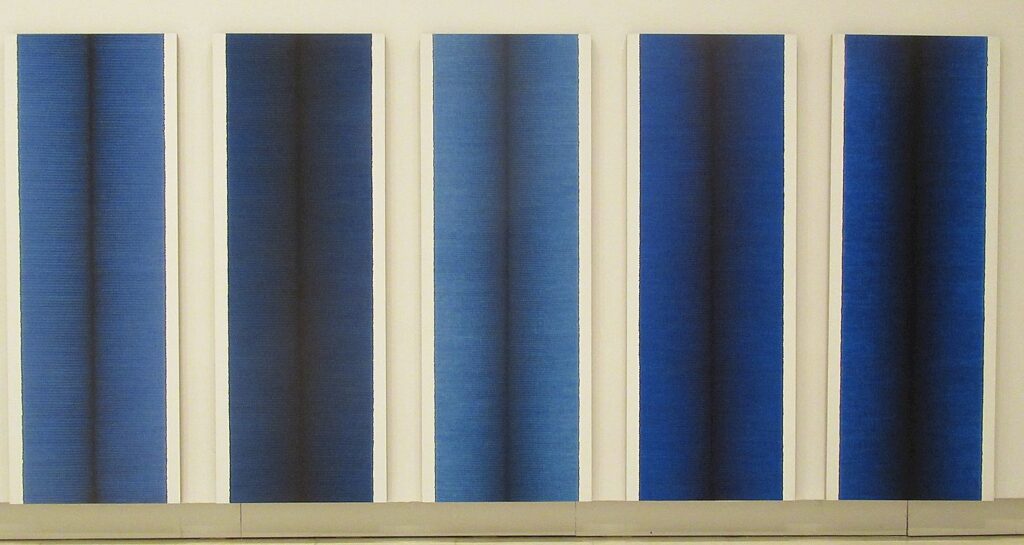

Il passaggio alla seconda sala registra un cambiamento di frequenza molto forte. Le pareti dei lati lunghi sono occupate da 38 tele (202×73,5 cm ciascuna) di Irma Blank che costituiscono la serie Bleu Carnac, concepita nel 1992 per la personale dell’artista presso il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano (curatrice la compianta Lea Vergine) e qui riadattata.

Allineate in fila a parete in dialogo serrato tra loro, le tele sono disposte a formare un corridoio che rievoca gli allineamenti di Carnac, in Bretagna, importanti ed estesi complessi megalitici risalenti al Neolitico. La serie di Blank, artista tedesca ma milanese d’adozione che fin dal 1968 lavora sulla pittura come segno e come scrittura, viene a creare un percorso sacro, celebrativo, scandito dal ritmo creato dal colore e dalle pause tra una tela e l’altra. Il riferimento a Carnac e alla preistoria mostra la coerenza della sua ricerca, che si configura come un’investigazione del segno nel suo senso prelinguistico, di quello che l’artista stessa definisce “Urzeichen”, segno primordiale.

Non sappiamo esattamente cosa succede percorrendo quella sala, contemplando quella serie di tele pulsanti che sembrano assorbirci e risucchiarci in un silenzio mentale che è desiderio puro, astrazione, pensiero assoluto e senza nome; un silenzio metafisico e astorico che va oltre la realtà contingente del singolo essere umano e di ogni situazione, ivi compresa la visita della mostra e delle opere stesse con i suoi accidenti e i suoi tempi di percorrenza.

La circolazione nella sala infatti non è libera, poiché il centro del pavimento è occupato per tutta la sua lunghezza da un’opera di Micol Assaël, Stone Broken Circuit (2016), un circuito elettrico aperto realizzato in bachelite e minuscoli dadi di marmo bianco.

Il visitatore è costretto a passare lungo le pareti, a fermarsi e cercare di vedere anche dentro le tele di Blank. L’accostamento della serie con l’opera dell’artista romana, che indaga coi suoi circuiti il rapporto tra essere umano e forze invisibili quali i campi magnetici o l’energia elettrica, assume una valenza concettuale.

Stone Broken Circuit è infatti una rappresentazione visiva della mente umana, del suo funzionamento chimico, della sua tendenza a trasmettere ma anche ad interrompere o modificare le comunicazioni per reazione alle esperienze ed agli agenti esterni.

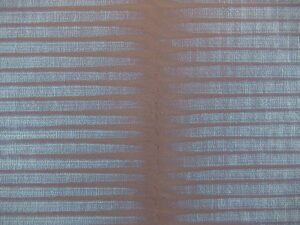

In Bleu Carnac ciascun esemplare della serie è stato realizzato da Blank in assoluto silenzio, partendo dal centro della tela e facendo coincidere ogni pennellata con un respiro.

Il suo procedimento artistico è al contempo seriale e sacrale: dopo aver dipinto la prima metà della tela, il quadro viene ruotato di 180 gradi e l’artista dipinge allora la seconda metà. La zona d’ombra creata al centro della tela da una maggior densità di colore ricorda quella presente nei libri aperti, coerentemente al fatto che per l’artista la pittura è segno, grafia, scrittura. Condividendo alcuni punti con la scrittura asemantica, l’arte concettuale e la poesia visuale, la ricerca di Blank si struttura secondo un linguaggio assolutamente personale, configurandosi come una profonda riflessione sull’esistenza attraverso il paradosso di un testo senza parole.

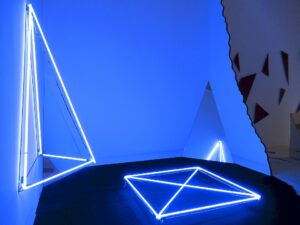

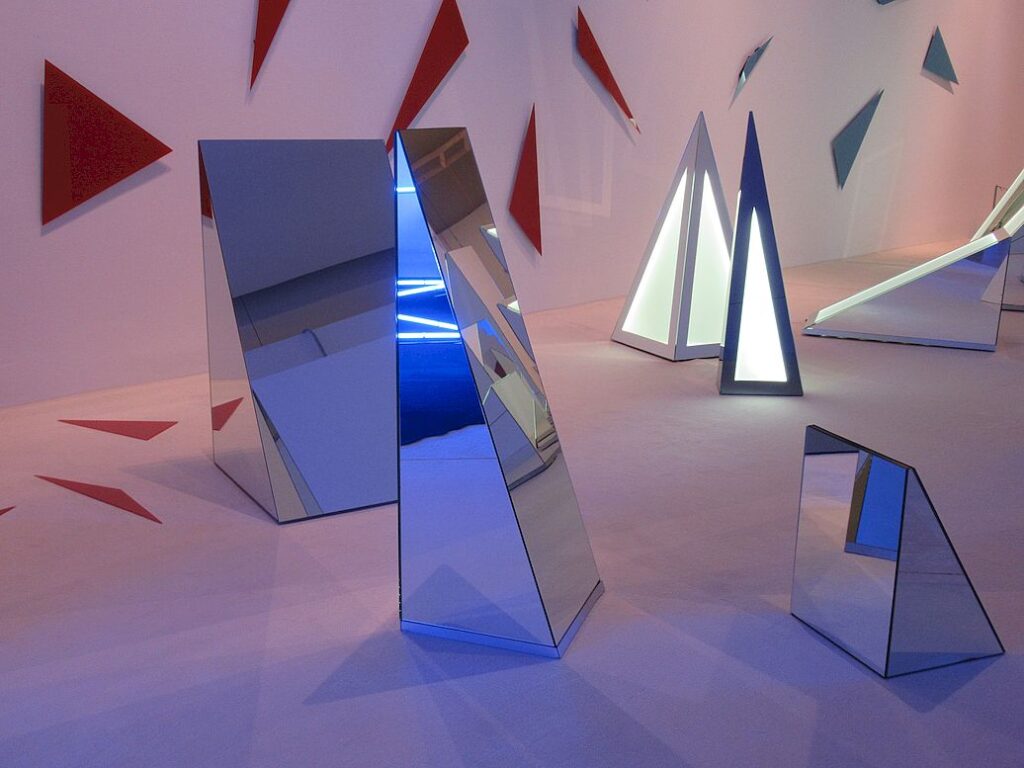

A trasformare la percezione dello spazio interviene invece, nella sala 6, Nanda Vigo, artista, architetto e designer di respiro internazionale venuta a mancare (e non spentasi, poiché le sue opere luminose continuano ad accompagnarci) nel 2020. Personaggio poliedrico e versatile, dalla fine degli anni Cinquanta Vigo ha giocato un ruolo centrale nella ricerca artistica d’avanguardia, frequentando gli artisti del Gruppo Zero in Germania e in Italia e collaborando con Gio Ponti, Lucio Fontana e Piero Manzoni del quale fu la compagna. Al centro della sua ricerca è il rapporto tra luce e spazio, indagato allo scopo di cercare di trattenere la luce, superandone l’immaterialità, e di alterare la percezione dello spazio.

Nella sua prima opera di rilievo, l’innovativa Zero House realizzata a Milano fra 1959 e 1962, questo avviene grazie ai muri di vetro satinato e un sistema di luci al neon di differenti colori. La sua teoria della modificazione dello spazio attraverso la luce e il coinvolgimento sensoriale “di chi fruisce di spazi e oggetti” per aprire le porte della percezione verso nuove dimensioni fu esposta da Vigo nel “Manifesto cronotopico” del 1964.

Per “cronotipo” l’artista intendeva un ambiente o un oggetto in cui la luce indiretta filtrata da materiali industriali riflettenti e rifrangenti – vetri stampati, acciai, specchi – genera impressioni incerte che dilatano i concetti di spazio e tempo, conducendo il visitatore verso dimensioni altre, non ancora esplorate. Questa ricerca ha prodotto negli anni Settanta l’installazione Trigger of the space, presentata in mostra, i cui elementi sono piramidi-specchio definiti “stimolatori di spazio” o catturatori di immagini ambientali con rimandi infiniti di prospettive altre.

“Gli spazi mutano proprio come le particelle luminose nelle ventiquattro ore della giornata – dichiarava Vigo -. Tutto è in movimento, pianeti, universo etc., quindi le opere di questo contesto vogliono attenzionare con le loro rifrazioni luminose il percorso della inevitabile mutazione in cui è anche bello il potersi abbandonare”.

L’ambiente Exoteric Gate (1976), ispirato da un lungo viaggio condotto nei primi anni Settanta attraverso i luoghi che hanno costituito la culla delle più antiche civiltà (tra questi Egitto, Iran, Nepal, India, Messico), offre una sintesi perfetta della ricerca dell’artista. I diversi elementi in vetro, ferro e neon compongono forme geometriche essenziali e archetipiche – il quadrato, il cerchio, il triangolo – che diventano un alfabeto universale e cosmico. In un’operazione visiva che prevede una forte esperienza sensoriale e il coinvolgimento totale dello spettatore sui tre piani del reale, dell’irreale e della trascendenza, l’ambiente creato da Vigo si configura come un altrove sospeso nel tempo, su cui si aprono dei portali, passaggi che conducono verso una realtà altra e ignota, ancora da scoprire.

A scioccare il pubblico – avvisato dal cartellino di prassi che le immagini di nudo possono turbarne la sensibilità – è una serie di scatti di Lisetta Carmi, una delle più grandi fotografe italiane, attiva dal 1960, anno in cui abbandonò la carriera di pianista e concertista per dedicarsi alla fotografia, al 1984, quando lasciò definitivamente la macchina fotografica per consacrarsi alla diffusione degli insegnamenti del maestro indiano Babaji nell’ashram da lei fondato a Cisternino. In mostra è il reportage dal cimitero monumentale di Genova, una serie di scatti del 1966 che evocano il rapporto fra amore, potere e morte, significativamente intitolato Erotismo e autoritarismo a Staglieno.

Dall’inizio di quello stesso anno Carmi era impegnata a fotografare la comunità di travestiti che occupava l’ex ghetto ebraico di Genova, un lavoro che dopo diversi anni sarebbe approdato alla pubblicazione I travestiti (1972). Si trattava di un tema assolutamente scandaloso per l’Italia dell’epoca, che l’artista approcciava in un’ottica libertaria, contraria a ogni ruolo e identità di genere.

“Grazie alla comunità trans ho imparato ad accettarmi – dichiara in un’intervista -. Quando ero piccola guardavo i miei fratelli […] pensando che avrei voluto essere un maschio come loro. Sapevo che non mi sarei mai sposata, e rifiutavo il ruolo che veniva chiesto di occupare alle donne. I travestiti mi hanno fatto capire che tutti abbiamo il diritto di decidere chi siamo”.

In mostra però non sono i volti truccati e i corpi conturbanti di Renée, La Morena o La Gitana a scandalizzare il pubblico bensì la serie di 8 fotografie Il parto, scattate nel 1968 su commissione del Comune di Genova all’ospedale Galliera per documentare la nascita di un bambino.

L’obiettivo di Carmi si concentra frontalmente sulla dilatazione della vagina della partoriente, nel momento in cui la testa del bambino spinge dall’interno per uscire e venire al mondo. È questo il mistero della vita, un evento naturale eppure considerato osceno, non visibile, non rappresentabile, non così direttamente.

“Sono stata molto fortunata – ricorda l’autrice – perché la donna che partoriva, di soli 20 anni, era molto bella e rilassata durante il parto. I dottori, gentilmente, si spostavano continuamente di lato per permettermi di fotografare le gambe aperte della ragazza da dove si scorgeva la testa del bambino. Ho continuato a fotografare anche quando, con il cordone ombelicale che pendeva, lo tenevano sollevato: era carino, un bambino grosso di quattro chili. Dopo avergli tagliato il cordone ombelicale la ragazza mi chiese: «Ma perché mi fotografa?», «La fotografo perché mi hanno commissionato un parto e ho avuto la fortuna immensa di fotografare il suo che è stato così naturale, così semplice che non è uscito neanche il sangue»”. Le fotografie del parto furono esposte nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Bologna per mostrare alle future madri come fosse facile partorire.

Il sesso. Parlarne. Rappresentarlo. Immaginarlo. Toccarlo. Una pioniera è stata Lydia Silvestri, artista di grande carisma spentasi nel 2018 senza troppo clamore. La Quadriennale, che espone nella sala 12 ben tredici sculture e una serie di acqueforti sempre a tema erotico, costituisce la prima retrospettiva dell’artista valtellinese, nel tentativo di restituirne la figura non solo mettendo in rilievo la straordinaria forza plastica delle sue sculture ma inserendola in una prospettiva storica nuova che intende sottolinearne il ruolo di apripista.

Formatasi a Brera, dove fu allieva di Marino Marini, Silvestri fu attiva sin dagli anni Cinquanta in campo internazionale, con commissioni e collaborazioni in tutto il mondo. A una vasta attività espositiva affiancò l’insegnamento della scultura a Bath, New York, Hong Kong e Milano. La ricerca da lei condotta in un campo così tradizionalmente maschile come quello della scultura ha avuto come principali riferimenti il maestro Marino Marini, così come le forme biomorfiche di Henry Moore e Barbara Hepworth per risalire fino ai precedenti di Brancusi, Picasso e delle bambole erotiche di Hans Bellmer. Negli anni Sessanta approda a una propria, personale “astrazione erotica” di rara forza. “Lydia Silvestri è una delle poche artiste contemporanee che irrora di calda sensualità le sue forme, anche le più astratte”, coglieva a questo proposito lo storico e critico d’arte Tommaso Trini (1989).

Le sculture di Lydia Silvestri sono peni, glutei, seni, glandi, scroti, vagine, fusi in nuovi corpi e nuove forme, che sembrano anticipare molte delle attuali tendenze del contemporaneo: lo sdoganamento del sesso inteso anche come pornografia, il superamento delle barriere di genere, il concetto di intersessualità.

Gli imponenti frammenti erotici della scultrice costituiscono la sua personale interpretazione del mito dell’ermafrodito, tanto caro alla classicità, ed è forse un po’ forzato proporne una rilettura in chiave queer. Il queer è infatti l’ottica privilegiata dall’attuale Quadriennale, intendendo per esso “una maglia aperta di possibilità” in contrapposizione alle strutture codificate e monolitiche del gender.

Secondo quest’ottica la ricerca artistica di Lydia Silvestri, incentrata sulla liberazione della sensualità e del desiderio, personificherebbe “un erotismo fluido di cui è sorprendente pioniera” e le sue sculture di corpi fluidi, in transizione, rimanderebbero all’ingresso nell’immaginario collettivo dell’epoca della chirurgia per la transizione di sesso. In realtà però la scultrice dichiarava più semplicemente di rifarsi al fallo, inteso come principio creatore nelle più antiche e lontane culture.

“Chiamai Torsi una serie di sculture dalla inequivocabile lettura fallica”, scriveva nel suo diario nel 1963, a proposito di una serie di sculture chiamate Torsi, che furono esposte per la prima volta alla Grosvenor Gallery di Londra l’anno successivo.

“Li realizzai in pietre povere e marmi pregiati a Pietrasanta, carica della mia esperienza di Cambogia e del ricordo delle antiche donne Kmer che, prima del 1000, avevano costruito nella giungla di Angkor, come omaggio alla fertilità, tutto un tempio in terracotta circondato da viali scanditi da enormi falli. Non senza ironia sottolineai al torso, le iniziali di chi via via me l’aveva ispirato, così: Torso di R.R.M., Torso di N.P., di P.R., H.W., ecc.”. “Ho ancora in mente una fotografia di Ugo Mulas da una Biennale dei primi anni Sessanta – ricordava con sagacia Trini (1989) -, un gruppo di signore accanto alla scultrice, intorno a un suo astrattone di marmo, turgido per non dire priapico, e qua un tocco di mano e là un altro: una carezza a Pan”.

Alessandra IMBELLONE Roma 7 marzo 2021