di Philippe PREVAL

Le Paris de la modernité, 1905-1925.

Renouant avec les grandes expositions pluridisciplinaires qui firent la renommée du centre Beaubourg[1], le musée du Petit Palais se livre à l’ambitieux projet de rendre compte de la création à Paris pendant le premier quart du XXe siècle. Compte tenu de l’évolution des conditions de prêts et de présentation des œuvres, le pari était risqué mais disons-le d’emblée, il est réussi.

On a coutume de dater de 1905 le démarrage de l’art moderne. C’est l’année du fauvisme, c’est l’année de la Mer de Debussy et c’est aussi l’année des premières publications d’Einstein. Pendant 10 ans, l’Europe des arts va être animée d’un élan créatif qui se déploiera principalement à Paris et qui ne peut se comparer qu’à celui qui avait parcouru Rome exactement trois siècles plus tôt. Dans les deux cas les talents de l’ensemble du continent semblent se donner rendez-vous dans une ville où il trouve un climat de créativité et d’émulation incomparable.

A ce moment les digues de l’art ancien, de l’art pompier qui avait malgré tout tenu en respect l’impressionnisme, envoyé Gauguin en Polynésie et Van Gogh à la mort, se rompent définitivement et le grand Poète Guillaume Apollinaire peut dire :

À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes [2].

Tout est dans son poème, la tour Eiffel, la révolution de l’automobile, les aéroplanes, les arts premiers… L’exposition va décliner tous ces thèmes.

C’est d’abord l’exposition scandale du salon d’automne de 1905 au Grand Palais qui est évoquée. Des sculptures d’Albert Marque sont entourées de tableaux de Matisse, Camoin, Jean Puy et Rousseau, sublime Charmeuse de serpents. Ce n’est pas à proprement parler une reconstitution, puisque les tableaux sont différents, mais une évocation très fidèle de cette petite salle qui avait suscité le commentaire célèbre : « c’est Donatello parmi les fauves » et le vocable « fauvisme ».

Les « ismes » se succédèrent à Paris à un rythme effréné. Le cubisme d’abord représenté dans l’exposition par les « grands », Picasso, Braque, Léger[3] et les suiveurs, Gleizes, Metzinger, ceux-là même qui osèrent écrire un « Du Cubisme », parfaitement usurpé. On revoit avec plaisir le Cuirassier, l’un des chefs d’œuvre de Roger de La Fresnaye, aujourd’hui relégué à Lyon, et on contemple une superbe toile du Mondrian cubisant de 1912, Paysages avec arbres[4]. Robert Delaunay dont nous reparlerons, illumine aussi l’exposition de quelques toiles aux allures cubistes. Influencée également par le cubisme, cette sculpture exceptionnelle de Modigliani[5],sans doute la plus belle qu’il ait réalisée.

Les choses vont vite à l’époque. Braque est fauve pendant deux ans à peine, Picasso passe en 5 ans de sa période bleue, marquée par Toulouse Lautrec, à sa période noire, celle des Demoiselles d’Avignon, influencée par les sculptures africaines, représentée ici par une magnifique étude du musée Picasso. Le cubisme de Picasso et Braque connait 3 révolutions en 6 ans, le cubisme cézanien, le cubisme analytique, le cubisme synthétique. L’exposition comme le visiteur, peinent à suivre ce rythme infernal. Et déjà les futuristes italiens débarquent à Paris à la recherche d’une reconnaissance internationale. Tout se joue à Paris, comme trois siècles plus tôt à Rome et cinquante ans plus tard à New-York. Tout se passe dans ces quelques quartiers, Montmartre, la colline du bateau Lavoir, où vivent Braque, Picasso, Max Jacob, Apollinaire et Gris, Montparnasse, où s’installe Modigliani, Léger, Chagall ou Soutine, les champs Elysées où se tiennent les grands salons dont l’art moderne finit par réussir la conquête.

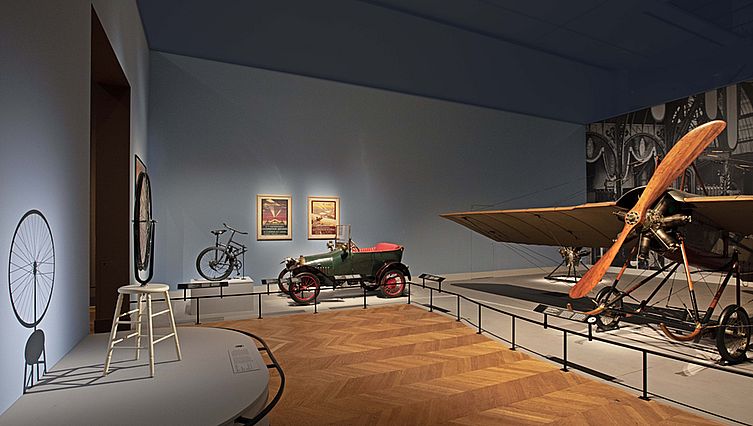

L’art est en ébullition mais l’art n’est plus seul. « La poésie sera en avant »[1] disait Rimbaud. « En avant » l’art y est avec l’industrie. Et c’est une des réussites de l’exposition que d’avoir mis dans le même espace un magnifique avion de 1911, une bicyclette pliante, une Peugeot dessinée par Bugatti de 1913[2], un moteur et une hélice d’avion, en relation avec la Roue de Bicyclette de Duchamp ; le Cheval Majeur de Duchamp-Villon et l’Hommage à Blério[3]t de Delaunay. La juxtaposition n’a rien de gratuit. D’une part, le grand Palais qui abrita les Fauves, accueille l’Exposition de la Locomotion aérienne en 1910, d’autre par certains artistes sont en prise directe avec l’innovation industrielle. La Roue de Bicyclette est un objet industriel métamorphosé en œuvre d’art, le Cheval Majeur est tout de bielles, roues, pistons, manivelles, vilebrequin, c’est un assemblage d’éléments industriels élevé en sculpture, l’Hommage à Blériot, reprend dans son sublime collorisme, les grands motifs de la modernité industrielle, la Tour Eiffel et l’aéroplane.

Avant de sombrer dans l’horreur de la guerre, un vent de liberté flotte dans la capitale française. Poiret, auquel l’exposition rend un hommage mérité, libère les femmes des corsets, leur rend leurs formes et leur capacité de mouvement, Debussy, Stravinsky font exploser les carcans de la musique, les ballets Russes et Nijinski, sortent la danse de la prison rose et blanche que lui avait construite les abonnés de l’Opéra amateurs de chair fraîche. On peut rendre grâce aux commissaires de l’exposition d’avoir présenté les costumes du Sacre du Printemps. Confronté à « l’Ours », le visiteur saisit dans sa chair la violence, la sauvagerie libératoire de la musique de Stravinsky et de la chorégraphie de Nijinski, qui décrit justement une scène de sacrifice dont des « douches sonores » viennent à propos rappeler les accents.

Comme le fait justement remarquer Annick Lemoine, l’exposition ne s’arrête pas avec le début de la guerre, pour reprendre après, elle la traverse résolument. D’ailleurs la guerre s’installe elle-même au Grand palais, transformé en hôpital militaire. Picasso disait qu’après avoir accompagné Braque et Derain à la gare d’Avignon, d’où les deux peintres devaient rejoindre le front, il « ne les avait jamais retrouvés ». C’était vrai pour l’un et l’autre mais de façon différente. Le sergent Braque, grièvement blessé à Neuville-Saint-Vaast pendant la deuxième bataille d’Artois, laissé pour mort, tout de même ramené, trépané, reprenant conscience après des jours de coma, resta temporairement aveugle. Cela lui valut croix de guerre et des années de convalescences avant de pouvoir recommencer à peindre. Quant à Derain, la coupure de la guerre ne fit que renforcer son retour à l’ordre déjà entamé.

Des artistes font la guerre, souvent sur le front, parfois, comme le montre l’exposition, en peignant des toiles de camouflage ou en participant à la création d’un nouveau Paris, un Paris fictif, fait pour leurrer les bombardements Allemands. Paul Poiret crée une nouvelle redingote pour les soldats français qui est déjà « bleue horizon » mais trop courte et pas assez chaude. Mais au son du canon, il en est aussi qui s’égayent comme des moineaux, Duchamp, Picabia. Parmi les étrangers au conflit, certains s’engagent, comme Cendrars qui combattra en héros parmi les légionnaires et y laissera une main, d’autres continuent leur œuvre ; en premier lieu Picasso, qui crée en 1917, avec Satie et Cocteau, le balais Parade, dont certains costumes sont présentés.

L’Arc de Triomphe, encore emmitouflé de sacs de sables accueille le défilé de la victoire. Un nouveau mouvement apparait, le dadaïsme, partie de Suisse mais s’installant à Paris dès la fin de la guerre. A peine le dadaïsme commence-t-il son decline, qu’il est submergé par le Surréalisme, avec Max Ernst, Breton, Man Ray, Masson, Eluard, Buñuel, Dali, René Clair…

Montparnasse a définitivement pris le pas. Les artistes, les cafés, les restaurants, tout y est ou presque. Modigliani y meurt dans la misère après un dernier chef d’œuvre. Picasso se frotte au surréalisme mais il continue surtout à faire du Picasso. Il intègre tout : sa propre histoire, les arts premiers, l’histoire de l’Art, les travaux de ses contemporains. Picasso est un réacteur nucléaire. L’exposition reconstitue un mur de son appartement où se déploie sa collection. Comme le dit Annick Lemoine : « il crée comme il collectionne ». Tout un univers se retrouve sur un mur.

Paul Poiret est toujours actif mais les deux grands couturiers de l’époque sont deux femmes, Madeleine Violet et Jeanne Lanvin qui sont toutes deux magnifiquement représentées. Avec le contingent américain, le jazz est arrivé. Il prend naturellement ses aises à Paris, en particulier au Bœuf sur le toit. Ce sont les Années folles, « Paris est une fête » selon le titre d’un livre posthume d’Hemingway. L’époque est très contrastée. Mais un certain art régressif reprend pied. Le sculpteur François Pompon est à l’honneur et son Ours blanc trône spectaculairement dans une salle, Tamara de Lempicka, égérie de la naissante coffee society, produit de grandes toiles dont l’érotisme glacé décorera à merveille les propriétés des rock stars, Joseph Bernard produit des bas-reliefs qu’on pourrait accrocher dans le nouveau musée de l’Acropole[9]. Cependant, si une certaine architecture se complait dans des motifs Louis XVI modernisés, Mallet Stevens conserve sa ligne et c’est bien le pavillon de l’URSS qui gagne le prix de l’exposition des Arts décoratifs de 1925.

De cette exposition foisonnante, de cette exposition Monde, polyphonique, versicolore, le visiteur sort ébloui par l’intense créativité qui se dégage de cette époque et n’a d’autre envie que de se replonger dans les livres ou d’aller dans les musées qui en conservent les chefs-d’œuvre. N’est ce pas ce qu’on peut attendre d’une exposition ?

Philippe PREVAL Paris 17 Decembre 2023

NOTE

[1] En particulier la grande série : Paris-Moscou, Paris-Berlin, Paris-New-York, Paris-Paris, Vienne l’apocalypse joyeuse.

[2] Apollinaire, Zone, in Alcools, 1911.

[3] Juan Gris étant, curieusement absent.

[4] Musée de la Hayes.

[5] Tate Gallery, Londres.

[6] « La poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant. », Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871.

[7] Mulhouse, Musée National de l’automobile. On ne louera jamais assez les frères Shlumpf d’avoir sauvé tous ces chefs d’œuvre.

[8] Musée de Grenoble

[9] L’exposition accorde d’ailleurs, beaucoup de place aux seconds rôles de la peinture dont les noms ne sont pas oubliés sans raison. On se demande pourquoi et à quelles fins. Il est certain qu’Henri Le Fauconnier, Jacqueline Marval, Marie Vassilieff et bien d’autres, ont traversé cette époque. Mais leur œuvre l’a-t-elle fait ? Et pourquoi les montrer quand Juan Gris et Juan Miro sont absents. Il est clair que l’histoire de l’art n’est pas composée que de hauts sommets mais est ce une raison pour se complaire dans la montagne à vaches ?

Versione Italiana