di Giulio de MARTINO

L’eternità degli attimi. La collezione fotografica Bachelot a Villa Medici

All’Accademia di Francia di Roma–Villa Medici si può visitare la mostra COLLECTION che celebra la grande raccolta di fotografie di Florence e Damien Bachelot. Una collezione che conta circa mille stampe databili dal 1930, costruita fra il 2000 e il 2020 attingendo a fonti diverse.

All’Accademia di Francia di Roma–Villa Medici si può visitare la mostra COLLECTION che celebra la grande raccolta di fotografie di Florence e Damien Bachelot. Una collezione che conta circa mille stampe databili dal 1930, costruita fra il 2000 e il 2020 attingendo a fonti diverse.

La “Collection Bachelot” è una delle più importanti raccolte private di immagini fotografiche presenti in Francia. Si tratta di pezzi eccezionali per qualità e storia (stampe rare, edizioni limitate ecc.).

La mostra consiste di 150 immagini tra bianco/nero e colore che consentono di percorrere un segmento significativo della storia fotografica del ‘900: la si potrà visitare dal 7 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023. È stata magnificamente curata da Sam Stourdzé, critico ed esperto di arte, fotografia e cinema, nonché Direttore dell’Accademia di Francia a Roma–Villa Medici.

Quando si ragiona su di una collezione di fotografie si devono affrontare due ordini di questioni: uno tecnico ed uno tematico. Il problema tecnico è dato dalle caratteristiche delle foto da collezionare. Si tratta naturalmente di scatti formidabili e di stampe di alta qualità, ma ciò che li rende preziosi – essendo la fotografia per sua natura riproducibile all’infinito, in formati diversi e su supporti differenti – è la rarità e, a volte, unicità delle stampe.

Si tratta di fotografie la cui stampa è «antica»: provengono, cioè, da archivi di riviste, di agenzie o di singoli fotografi che sono stati smembrati e venduti. Sul retro delle stampe è impresso il timbro dell’agenzia che l’ha commissionata o del giornale che l’ha pubblicata.

La regola collezionistica è che la stampa – oltre che tecnicamente perfetta, alla gelatina d’argento o in Cibachrome – sia rara e coeva dello scatto.

Di alcune delle foto in mostra il negativo originale potrebbe essere andato perduto. Ciò comporta che la stampa in collezione non sia una riproduzione di un’altra stampa e che da essa non sia mai stato tratto un «negativo» (cosa possibile con le tecnologie digitali).

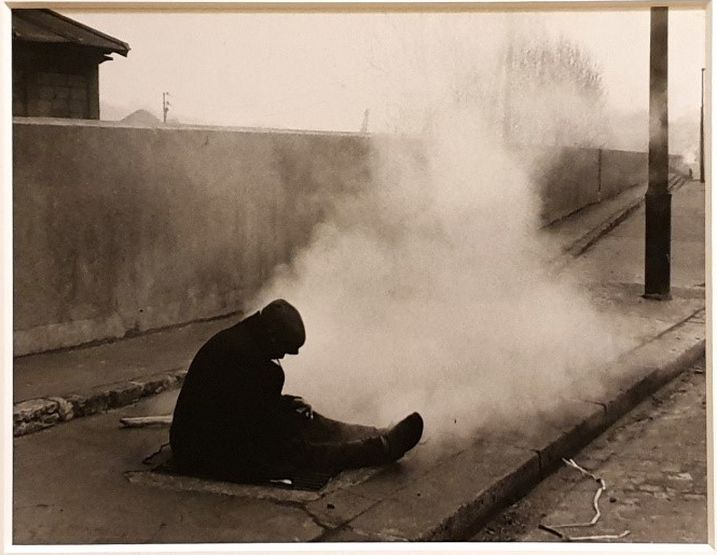

L’elemento tematico è anch’esso rilevante. Le immagini appartengono – per la più gran parte – ad una tipologia, non diciamo «genere», che si chiama «fotografia umanistica». Una locuzione che vuole intendere che la rapidità del mezzo e la sensibilità del fotografo sono volte a cogliere un momento della psicologia e della vita dei soggetti raffigurati. Potremmo chiamarla fotografia esistenzialistica o fenomenologica in ossequio alla importante tradizione filosofica e letteraria francese del Secondo dopoguerra.

Molti dei fotografi collezionati sono francesi o americani (importante al proposito l’apporto del gallerista Howard Greenberg), ma vi sono autori anche di altri Paesi. Vedremo quindi immagini non inflazionate di Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau e Willy Ronis o di Dave Heath, Helen Levitt e Robert Frank, tra gli italiani di Mario Giacomelli e Luigi Ghirri. Coprono quasi un secolo di storia dell’immagine della «condition humaine».

Gli scatti in visione – da Brassaï a Sabine Weiss, da Diane Arbus a Mitch Epstein – hanno altre due caratteristiche comuni e rilevanti. La prima: i soggetti sono situati in contesti occidentali (di città o di campagna, di giorno o di notte, in zone ricche o povere) e, soprattutto: non sono mai rappresentati banalmente.

Dietro una bella fotografia ci sono dietro la prontezza allo scatto e la fantasia psicologica e visuale del fotografo. Con la rapidità richiesta dal movimento dell’otturatore, è riuscito a catturare – emettendo istantaneamente il suo personale sguardo/linguaggio – l’attimo dell’evento e l’esperienza vissuta (expérience vécue) dalla persona. Cosicché l’effervescenza della vita di città va di pari passo con la poesia del ritratto solitario e individuale.

Un argomento a sé stante – meritevole di approfondimento a partire da questa mostra – è quello della figura del «collezionista» contemporaneo. Molte delle mostre organizzate e fatte circolare in Italia negli ultimi anni scaturiscono dall’iniziativa di imprese, gruppi e fondazioni che non sono musei o istituzioni pubbliche. Si basano quindi su selezioni di opere d’arte che provengono da raccolte e da progetti di conservazione promossi da privati.

La «collezione» – o il «collezionista» – non sono, allora, entità oscure, che vanno tenute nascoste e che svolgono una funzione anonima e meramente strumentale. Le collezioni private fanno sempre di più la storia dell’arte. Hanno «un’anima» e apportano esse stesse un valore soggettivo – culturale e passionale – alla rilevanza delle opere d’arte in mostra.

Una sezione importante della mostra è costituita dai 40 scatti a colori di Saul Leiter (1923-2013) esponente di quella “New York school of photography” (1930-1950), un gruppo di fotografi che si vuole siano stati influenzati proprio dalla fotografia sociale ed esistenzialista francese.

Molto interessante è la ‘poetica’ di Leiter: far scivolare nel «nascondimento» il soggetto dell’immagine. Mostrare che la realtà sa nascondere sé stessa. La fotografia – spesso accusata di costruire una immagine semplificata e superficiale delle persone e degli eventi – lancia sguardi che si fermano su ciò che copre o vela il soggetto dell’immagine: la neve, un ombrello, il buio, una tenda, un’anta semichiusa.

Sia la fotografia francese degli anni ’30-’50 sia quella americana di quegli stessi anni vengono classificate come «democratiche» o «di strada». Si vuole evidenziare con queste parole l’attenzione di quei fotografi per il «sociale» e per la realtà umana concreta (la ‘tranche de vie’). Questa viene colta nella sua immediatezza e spontaneità, non alterata da intenti pubblicitari o propagandistici e neppure da accorgimenti di studio e di posa (foto di celebrità, di leader, di modelle, «still life» ecc.).

Ciò che è interessante nella ‘Collection Bachelot’ è il suo intento di documentare come questa ispirazione estetica e stilistica – propria degli anni centrali del ‘900 – sia proseguita nei decenni successivi e più vicini a noi, addirittura in epoca di «fotografia digitale».

La mostra non ha carattere monografico, ma, al di là della varietà dei fotografi, il visitatore coglie l’unitarietà della scelta tematica impostata dal curatore. Inoltre, osservando le immagini appese alle pareti di Villa Medici, si può comprendere l’evoluzione del linguaggio fotografico. Si apprezzano le strategie diverse attraverso le quali i fotografi hanno raggiunto il medesimo obbiettivo: lasciare in sospeso il «senso» dell’immagine – anche in presenza di un contesto esplicito -per consentire allo spettatore di comprenderlo a sua volta.

Il fulcro della raccolta Bachelot è quindi la «non banalità» dell’immagine. Nei confronti di un pubblico abituato a fotografie didascaliche e retoriche, propagandistiche e apologetiche, i sapienti fotografi raccolti dai Bachelot e in mostra a Villa Medici ci fanno comprendere come anche uno sguardo ingenuo – posto di fonte ad una immagine profonda e ‘aperta’ – possa sottrarsi alla seduzione degli imbonitori e degli illusionisti.

Importa che siano i grandi fotografi a svelare per noi il «senso» delle cose e dei comportamenti delle persone. Occorre che lo facciano nell’intuizione di un attimo e senza svelarlo del tutto.

L’esplicitazione eccessiva del significato di una immagine porta alla «oscenità» – avrebbe scritto Jean Baudrillard – della propaganda e della pubblicità. Una foto piatta e meramente descrittiva diventa incitamento al fanatismo o all’esaltazione consumistica.

Le belle stampe, raccolte con grande discernimento dai Bachelot, assegnano alla fotografia (al cinema, alle arti visive) un compito più elevato e decisivo nell’odierna «civiltà dell’immagine»: quello di educare il visitatore a riconoscere lo sguardo dell’artista.

Giulio de MARTINO Roma 16 Ottobre 2022