di Massimo PULINI

Cambi di nome e nuove identità

Dalle tracce incerte di Giovan Battista Speranza alla riscoperta di Luigi Gentile

dedicato a Fiorella Frisoni e Vera Fortunati

Louis Cousin, Luis Cosyn, Aloygio Gousin, Luigi Gentillo, Lodewyk Gentile, Lowis Gentil, Lewis Gentel, Ludowicus Gentili, Lucilio Gentiloni, Luigi Gentile, Luigi Primo, Aluvisium Gientilem, Primo Gentiel, Gentile da Bruxelles.

Queste sono le labirintiche varianti di nome attraverso le quali viene citato nelle fonti antiche un artista fiammingo che riscosse in vita un considerevole successo, sia nella prima patria che in quella d’adozione: l’Italia. Lavorò per regnanti di mezza Europa e per papi, spaziando dalla ritrattistica all’ideazione di arazzi, così come dallo stile caravaggesco al classicismo purista, dimostrando una duttilità di pennello che andava dalla miniatura alla pala d’altare, dalla pittura parietale a quella su rame.

Gli stessi suoi colleghi gli riconobbero grandi meriti accogliendolo tra i Virtuosi del Pantheon ed eleggendolo per due mandati, tra il 1651 e il 1653, a Principe dell’Accademia di San Luca[1]. Fu sodale dei massimi artisti italiani dell’epoca e ritornando nelle Fiandre strinse amicizia fraterna con Johannes Vermeer, portando in quelle terre le ultime novità artistiche da Roma e dal regno delle due Sicilie.

Eppure la notorietà e il grande rispetto che gli vennero tributati sul campo non sono stati sufficienti a mantenere vivo il ricordo di un pittore raffinato nella maniera, almeno quanto doveva esserlo nella persona fisica. Furono infatti i modi dolci e la fisionomia delicata che gli valsero il soprannome di Gentile, entro e fuori la confraternita dei pittori fiamminghi dell’Urbe, caratteri e stile che si sono sfumati al punto da risultare oramai quasi del tutto dimenticati.

Anche la moltiplicazione dei nomi ha forse finito per porre un ulteriore ostacolo al ricordo e può tornare utile ora una semplificazione che metta a fuoco l’artista, nello stesso momento in cui se ne tenta una migliore percezione storica.

Nella vasta rassegna su La Pittura in Italia. Il Seicento del 1988[2], ritroviamo una scheda bio-bibliografica sotto la voce Gentile elevata a cognome e associata al nome italianizzato di Luigi, già anche il Passeri (1772) usava questa dicitura nella sua biografia è dunque col binomio di Luigi Gentile che chiamerò l’artista.

Raccontare come io sia arrivato ad occuparmi di Luigi Gentile (Ninove, Bruxelles 1606 – Bruxelles 1667) dovrebbe risultare di poco interesse, ma in questo caso il tragitto contiene materia di romanzo ed è nel raggio delle affinità stilistiche che il tempo annida gli equivoci, così certe ricerche nate in dedica a un artista talvolta finiscono per approdare in altri canti.

Diversi anni fa ho iniziato a condurre un’ampia indagine intorno ad alcune figure che formatesi negli anni Trenta del Seicento, in un contesto classicista di ascendenza bolognese e sulla scia di Reni e Domenichino, sposarono una ‘linea morbida’ che li portò nelle terre più estreme del purismo.

Mi riferisco in primis al Sassoferrato[3], a Giandomenico Cerrini e a una schiera di figure meno note come Mattia da Farnese, la bolognese Ginevra Cantofoli[4], il romano di origini germaniche Lorenzo Greuter[5], ma anche i francesi Raynaud Levieux6] e Pierre Mignard.

Studiando quell’ampio contesto idealizzante mi ero imbattuto in opere che rivelavano anche una eco caravaggesca o quantomeno naturalista, retaggio forse di precedenti rapporti o segno della contiguità che certi attori tenevano con compagnie solitamente ‘rivali’. Posso ricordare un bellissimo dipinto raffigurante Lot e le figlie, conservato nella raccolta romana dei Pallavicini (Foto 1) e tradizionalmente riferito a Giovan Battista Speranza [7] (Roma 1600-1640).

Un’opera che dimostra la vicinanza col più intenerito e sentimentale tra i caravaggeschi -lo Spadarino– assieme a interessi per il classicismo e per la coeva pittura napoletana.

A quel primo testo associai, per unità di stile, una grande tela con l’Incredulità di San Tommaso della National Gallery di Dublino[8] (Foto 2),

ritenuta del genovese Orazio de Ferrari, ma che ai miei occhi dimostrava la medesima mano creativa.

I pochi dipinti che le fonti riferivano al pittore romano andavano, per la verità, in altra direzione (Tavola A),

aderendo a un barocco reso più corsivo dalla tecnica ad affresco, ma bastò quel duetto a distanza tra i due dipinti notturni e naturalistici per farmi appassionare al nome di Giovanni Battista Speranza e a mettermi alla ricerca di altri loro fratelli di sangue.

Il primo gruppo che raccolsi comprendeva un Martirio di Sant’Andrea [9] (Foto 3), un Ercole e Acheloo [10 (Foto 4), una Madonna col Bambino Santa Elisabetta e San Giovannino [11] (Foto 5)

e due piccole tele con un Profilo muliebre (Foto 6) e un Abbraccio tra la Pace e la Giustizia [12] (Foto 7).

Ma un cambio di passo estetico nella cernita che stava crescendo avvenne quando trovai affinità stringenti con due opere possedute dal Museo Pushkin di Mosca e giudicate fino ad allora di un anonimo artista bolognese[13]. Due vaste tele che pur mantenendo certi caratteri del gruppo, aprivano ad una classicità più spinta e complessa. Anche questi dipinti evocano convitti mitologici, uno racconta un’Allegoria Fluviale con Nettuno e il ciclo dell’acqua (Foto 8) mentre l’altro è strettamente legato all’episodio di Ercole e Onfale (Foto 9) pur avendo anch’esso singolari richiami allegorici.

Quest’ultimo, in particolare, col suo festoso corredo di amorini e col ricorrere di fisionomie dolci, segnate da fronti larghe, ai limiti della macrocefalia, mi permise di codificare una ricorrenza di caratteri che sarebbero tornati utili a irrobustire il corpus del ritrovato artista.

Le vicende di Giovan Battista Speranza, vissuto nella prima metà del Seicento, mi parvero da subito strettamente intrecciate al significato simbolico del suo stesso nome, ma anche all’amore per una donna, nonché alla pratica quotidiana e ossessiva della pittura.

Sono legate in almeno due sensi a una breve vita, sia perché quel mezzo secolo non venne nemmeno colmato dagli anni di Giovan Battista, sia per le severe righe che gli dedicò il suo biografo Giovanni Baglione [14]. Suscita comunque stupore il fatto che un artista oggi così poco frequentato dagli studi, da non riuscire a mettere insieme che una manciata scarsa di opere, meritasse allora, agli occhi di un attento osservatore delle vicende pittoriche, il doppio preciso dello spazio concesso per le vite di Giovanni Serodine, di Tommaso Salini, ma pure di Palma il Giovane, Bartolomeo Manfredi e perfino del grande Federico Barocci.

Poche o molte che siano, le due pagine dedicate a Speranza sembrano servire al cronista per lanciare un monito rivolto ai giovani artisti, perché le virtù della loro alta professione non venissero intaccate e corrose dal vizio dell’amore.

Entro un giro di parole retoriche e di sottintesi si racconta di come Giovan Battista si fosse innamorato di una femmina perduta e, perduto lui stesso al seguito di lei, avesse smarrito la via del giusto stile, la strada di una pittura che, seppure ancora giovane, lo aveva visto compiere cose eccellenti e lo avrebbe di certo portato alla fama e alla stima pubblica. Così non fu e il giovane, a quanto quella ‘vita’ ci riporta, iniziò a dipingere senza regola per assecondare le continue brame dell’amata, “con strapazzo faceva i lavori, e con la mira attendeva solamente al guadagno”. Il biografo conclude ad estremo memento che Speranza

“in casa di quella Donna si ammalò, e di dolore di stomaco in ventiquattro hore miseramente se ne morì; vogliono, che in quell’atto la sposasse, e avanti di lasciar la vita, la prendesse per sua moglie”[15].

Alla prima lettura di questo testo sorge il sospetto di trovarsi di fronte ad una formula stereotipata, ad un topos biografico e letterario di ottocentesca memoria, secondo il quale la vita bohemien dell’artista si svolgeva tra atelier gelidi e letti ospitali, tra stenti economici, precarietà fisiche e dissoluzioni delle virtù nell’acido del peccato.

Ma una ricercatrice d’archivio, Francesca Falinetti[16], ha fortunatamente ritrovato sia i documenti relativi al matrimonio, che l’atto di morte di Giovan Battista, effettivamente coincidenti nel medesimo giorno di fine giugno del 1640.

Se dall’informato ma ottuso Baglione tutto questo venne interpretato quale irretimento di una malafemmina, ai miei occhi va letto come un ultimo gesto d’amore, che andava a sancire in extremis un legame sentimentale, nel dichiarato intento di lasciare all’amata i propri beni materiali, di certo le pitture, le cose guadagnate in anni di lavoro.

Quando poi ritrovai due quadri che rappresentano una Allegoria della Speranza che allatta Amore[17] (Foto 10 e 11) consolidai la convinzione che fossero espressione di un Autoritratto allegorico, dunque una firma implicita di tutto il nucleo che si era aggregato soprattutto per via di parentele stilistiche e sull’appoggio di un’unica attribuzione tradizionale, quella della collezione Pallavicini.

Solo la Speranza nutre l’Amore e non vi è Amore senza un minimo di Speranza.

Immaginare un artista che rappresentava sé stesso nella parafrasi di un concetto erotico già in uso nell’antichità, apriva ai mei occhi uno squarcio biografico di grande suggestione.

Ma proprio nel momento in cui pensavo di aver trovato la più affascinante prova intorno al nome di Speranza, che permetteva anche un corredo romantico alla storia narrata dal Baglione, dovetti ricredermi e riflettere sulle ingegnose ironie del destino nel creare malintesi e depistaggi.

Nel catalogo di una mostra newyorkese dedicata a Vermeer and the Delft school [18], veniva pubblicato un dipinto di grande bellezza, con un Lamento di Venere sul corpo morto di Adone del Kunsthistorisches Museum di Vienna (Foto 12), opera certa e documentata di Luigi Gentile, databile tra il 1655 e il 1657 ed eseguita per il granduca Leopoldo I.

Bastarono poche verifiche per ritrovare altre opere sicure di Gentile, che andavano a confermare lo stile e l’articolato percorso espressivo del pittore fiammingo che era divenuto romano per vocazione. Uno stile che coincideva con le opere che avevo raccolto intorno al nome di Speranza.

Tante furono le commissioni pubbliche nell’Urbe lungo i trent’anni nei quali Luigi Gentile rimase in Italia. La Madonna che porge il Bambino a Sant’Antonio da Padova della chiesa di San Marco (Foto 13) di cui ho trovato una prima idea in piccolo formato[19] (Foto 14) e il Martirio di Santa Caterina di Santa Maria Maggiore (Foto 15) riuscirebbero da sole a fornire i nessi necessari per cucire i due gruppi di opere, andando a formare un insieme di eccezionale qualità e valore.

Seguire poi i tracciati che spinsero il fiammingo verso commissioni marchigiane (Foto 16, 17, 18 e 19) [20]

mi ha permesso di ritrovare ulteriori inediti (Foto 20, 21 e 22)

che declinano anche la trasformazione estetica dell’artista, oltre alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze professionali.

Sappiamo dalla biografia scritta dal Passeri che anche il Gentile ebbe trasporti amorosi che gli condizionarono la vita e il cronista motiva i suoi viaggi italiani con la necessità di sfuggire ai problemi connessi alle avventure erotiche del pittore.

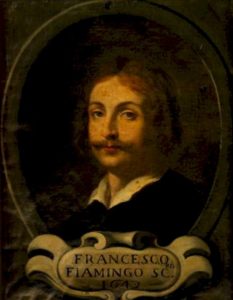

Sempre il Passeri ci informa che a Roma Gentile fu un protetto dello scultore François Duquesnoy che nell’Urbe godeva di grande stima: “gli procurava dell’occasioni per portarlo avanti”[21] e trovare riscontro stilistico in un Ritratto di Francesco Fiammingo (Duquesnoy) (Foto 23), aiuta a confermare le ricerche sul nuovo artista, sul nuovo nome di Luigi Gentile.

Di certo è nel radicamento romano e negli anni in cui fu al vertice dell’Accademia di San Luca, la più alta congregazione artistica, quasi un sindacato ante litteram, che Luigi riuscì a instaurare relazioni con le più importanti famiglie.

Credo appartenga a quel preciso periodo (tra il 1651 e il 1653) anche un dipinto che qui gli attribuisco e che sembra costituire un ideale manifesto dell’Accademia romana.

La tela illustra il momento in cui La Vergine posa davanti a San Luca che la ritrae (Foto 24) [22], la scena si svolge nell’atelier del pittore evangelista, un vero e proprio laboratorio con tanto di calchi in gesso, opere abbozzate e la dotazione esibita di ogni strumento, segno di un protagonismo tematico del mestiere.

Il quadro è anch’esso conservato nella raccolta Pallavicini [23] come la prima opera di tutto il gruppo e si può dedurre quanto fosse consolidato il rapporto del fiammingo con quel nobile e cardinalizio casato, potendo aggiungere al nucleo di Gentile altre tre tele che si trovano nella medesima collezione: una Samaritana al pozzo (Foto 25),

una Venere con Amore giocoso (Foto 26) e un ovale con Giove nutrito dalla capra Amaltea (Foto 27).

Cinque pitture diverse, ma tutte riconducibili alla mano del fiammingo, fanno ritenere prolungato e di qualche costanza il rapporto di Gentile coi Pallavicini al punto da lasciar sperare in un riscontro inventariale che merita di essere verificato.

Altre due grandi opere inedite di evidente bellezza e di piena cultura romana sono un Apollo e Dafne (Foto 28) del Castello Sforzesco di Milano[24]

e una Scena di stregoneria alla presenza di Bacco (Foto 29 e 29a) di collezione privata, già attribuito a Andrea Camassei [25]. Di analoga tematica dionisiaca, forse un’Iniziazione è un quadretto conservato nel museo Magnin di Dijon (Foto 30) che in passato era ritenuto opera di Guido Cagnacci [26].

Il Passeri ricorda il particolare successo riscosso da Gentile grazie a dipinti di piccolo formato:

“In figure piccole era d’assai valore, perché oltre il finirle con diligenza grande le faceva d’assai buongusto, e vaghe, e nel fare i ritratti prevaleva al pari e forse più d’ogn’altro, perché si vedeva in quelle una certa esattezza di disegno et di componimento poco praticato da quelli che sogliono dipingere in piccolo” [27]

A proposito di dimensioni ridotte posso qui presentare diversi dipinti e attraverso questi credo si manifesti la relativa facilità nel riconoscerli [28] (Foto 31, 31a, 31b, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

e per alcuni è accertata la collaborazione con scultori di fama come l’Algardi o con grandi orefici come il Perone[29] (Foto 40).

Questi minuti racconti, siano mitologici, allegorici o evangelici, vengono interpretati da identiche figure, che hanno corpo affusolato e volti tondeggianti, nei quali ricorre sempre l’ampia fronte già incontrata in tante opere.

Ma non è puramente un dettaglio fisico ad unire questi inconfondibili rappresentazioni del paesaggio arcadico. Le unisce un esplicito richiamo alla sobria pittura filosofica di Andrea Sacchi e a un classicismo che miscela la grazia festosa di Albani alle eleganze composte di Jeacques Stella.

Opere che immaginano toni sfumati e luce cristallina per descrivere le muse e gli amori degli Dei, nello stesso momento in cui allestiscono la scena di un dramma derivante dai poemi cavallereschi.

Alcune interpretazioni dell’Antico Testamento, trattate con tono aulico e talvolta con trasporto epico, sembrano anticipare lo storicismo di Charles Le Brun, facendo comprendere quanto scambio di partita doppia l’artista avesse instaurato coi cugini francesi.

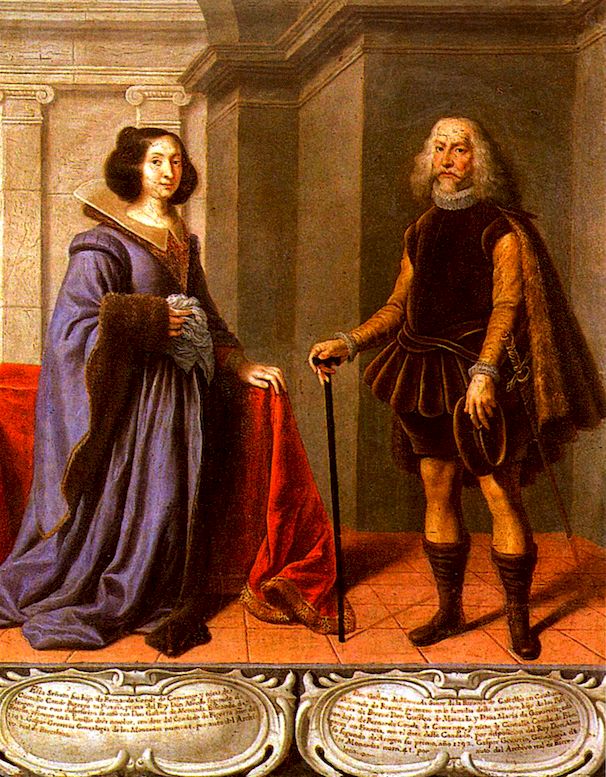

La vasta serie già nota delle opere eseguite per i Moncada [30], che dovettero comportare un soggiorno siciliano, ci mostra il pittore alle prese con impegni di chiara funzione encomiastica; sono modelletti pittorici miniaturizzati e dipinti su rame (Foto 41, 42, 43) che anticipano il risultato finale di una traduzione tessile.

In questo caso dovette giocare a favore la sua origine di Bruxelles, patria indiscussa dell’arazzeria e va registrata la collaborazione con maestranze di questo specifico settore, oltre che con specialisti in festoni fioriti come Jan Van Kessel. Nel Seicento l’interesse e il rispetto per questa nobile applicazione artistica erano tali che chiunque lavorasse nella filiera creativa acquisiva una dispensa totale dalle tassazioni, così accadde anche per Gentile [31].

Impressiona comunque la versatile applicazione di un ingegno multiforme, disposto a spaziare di genere così come di stile, fino a ridurre a minime dimensioni la ritrattistica (Foto 44, 45, 46, 47, 48). Aggiungo alcuni inediti a questa medesima serie presentata da Lina Scalisi.

Ancora da ricostruire a pieno è la produzione ritrattistica di grande formato nella quale eccelle sia nel ricordo documentale che nelle poche prove fino ad ora riemerse. Si pensi al Ritratto di gentiluomo e di gentildonna anconetani del Waters Museum di Baltimora [32] (Foto 49 e 50) che hanno arricchito con livelli apicali il periodo marchigiano dell’artista.

Si può tranquillamente dire che non trovino eguali in tutto il Seicento europeo e implicano una sapienza scenica assoluta nella scelta di stagliare le figure in abito nero su splendidi scorci della città portuale, toccati da una luce cinerina e brillante.

Un carteggio sopravvissuto ci restituisce una istantanea che coglie l’artista in Lombardia mentre risponde ai suoi committenti di Pesaro, promettendo un prossimo arrivo e un pronto esaudimento delle richieste giuntegli.

Probabilmente Luigi si trovava in terre padane per compiere altri incarichi, percorrendo gli stessi itinerari dei tanti artisti vaganti per la penisola, come Gregorio Preti, Giacinto Brandi o Lorenzo Greuter e chissà che una pala d’altare inedita con un Miracolo di San Bartolomeo che risana uno storpio (Foto 51), ingiustamente ritenuta del luganese Discepoli, non si dimostri il vero motivo di quella trasferta [33].

Lo stile tornito, il chiaroscuro caldo e polveroso del dipinto lombardo si avvicinano ai modi di un‘Allegoria di eccezionale bellezza che qualche tempo fa transitò a Venezia come opera di anonimo napoletano[34] (Foto 52)

Non presenterò tutta la cernita che ho messo insieme intorno al nome di Luigi Gentile, ripromettendomi di tornare sull’argomento, a mio avviso ricco ancora di scoperte e sorprese. Anche fermandoci a questi numeri si può ampiamente affermare che le elogiative note riferite dai contemporanei circa le qualità e i successi dell’artista fiammingo fossero veritiere e meritate.

Termino con due opere che di recente mi sono state presentate da collezionisti italiani accompagnate da un’attribuzione a Ginevra Cantofoli e che invece documentano un ulteriore capitolo particolarmente aggraziato di Luigi. Parlo di una Samaritana al pozzo [35] (Foto 53)

e una Allegoria della Pittura [36] (Foto 54)

che in effetti hanno tangenze con i primi numeri dai quali partì la mia ricerca sulla pittrice bolognese: l’Allegoria della Pittura di Brera (Tavola B)

e la Sibilla di Palazzo Barberini (Tavola C), già considerata erroneamente un Ritratto di Beatrice Cenci.

Nonostante le attribuzioni a Ginevra Cantofoli fossero state avanzate da altri (agli inizi del Novecento per l’Allegoria di Brera e negli anni Sessanta il primo fu Renzo Grandi ad accostarvi la famosissima tela romana) avevo accettato quei riferimenti ormai storicizzati come pietre miliari alla rinascita della pittrice bolognese.

Alla luce del vasto materiale che presento ora sotto il nome di Luigi Gentile, come fosse un diamante grezzo ancora da rifinire, qualche nuovo dubbio lo aggiungo a quelli che già nutrivo e esplicitavo durante la scrittura del mio libro su Ginevra.

Non nego inoltre che la conferma di una amicizia profonda tra Gentile e Vermeer porterebbe acqua alla convinzione che in quel periodo di studi si era già definita, vale a dire che il grande olandese, pur non essendo mai venuto in Italia, avesse potuto conoscere una delle numerose varianti della Sibilla-Cenci.

Il confronto tra la malinconica icona romana e l’altrettanto mitizzata Ragazza con l’orecchino di perla (Tavola D), di Johannes Vermeer è illuminante ed è credibile possa essere stato lo stesso Gentile a far giungere nelle Fiandre quelle novità sentimentali di ascendenza bolognese [37].

Non è un caso che la Sibilla romana, così mesta da essere identificata con una parricida-martire in attesa del patibolo, sia stata considerata opera di Guido Reni. L’equivoco si è protratto oltremodo nel tempo e anche in recenti occasioni l’abitudine è stata rinnovata.

La materia è troppo rilevante per sciogliere la riserva attributiva della Sibilla Barberini sul photofinish di un saggio. Se fosse stato Gentile a dipingerla verrebbe di certo ridimensionato il corpus di Ginevra Cantofoli che avevo io stesso ricostruito soprattutto su base stilistica. Dato lo scottante argomento torna utile questa rivista di studi per sollecitare pareri di altri ricercatori, mi riprometto di tornare a breve e più estesamente sul tema, per il momento mi basta avanzare l’ipotesi che un dipinto simile alla Sibilla-Pseudo Cenci, sia stato ammirato da Vermeer e da questi utilizzato come modello ispiratore.

Massimo PULINI Rimini 23 luglio 2020