di Nica FIORI

I restauri di tre sculture effettuati nel Reatino nel 2019-2021 dall’allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Frosinone, Latina e Rieti, hanno permesso di studiare a fondo tre capolavori, quasi sconosciuti al di fuori del territorio di origine, eppure assolutamente degni di essere salvaguardati perché rappresentativi di una comunità che si riconosce in essi.

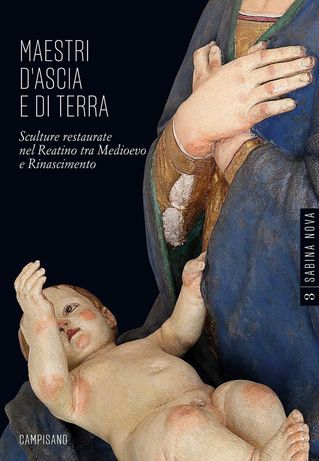

Se ne dà conto nel libro “Maestri d’ascia e di terra. Sculture restaurate nel Reatino tra Medioevo e Rinascimento” (2022, editore Campisano), a cura di Giuseppe Cassio (funzionario storico dell’arte della SABAP per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti), uscito nella collana “Sabina Nova”, finalizzata alla conoscenza di un’area laziale la cui storia s’intreccia con quella di Roma fin dalle origini.

Il titolo può lasciare un po’ perplessi, perché nel linguaggio corrente i maestri d’ascia sono lavoratori dei cantieri navali, mentre in questo caso si allude agli scultori del legno e i maestri di terra sono ovviamente quelli della terracotta. Il volume, suddiviso in tre parti, presenta contributi scritti da storici dell’arte e restauratori con un linguaggio fluido, ma allo stesso tempo ricco di contenuti di alto valore scientifico.

Le sculture prese in esame sono emblematiche della civiltà di questo territorio. Si parte dal medievale Crocifisso di Collevecchio, rappresentato vivo sulla croce, immagine centrale e paradigmatica di una cultura che, esaltando questa iconografia, persegue un suo rinnovamento della forma, per passare a due immagini mariane di epoca successiva, la Madonna con il Bambino detta “leva pene”, realizzata da Carlo dell’Aquila nel 1489 per la chiesa di Santa Maria in Legarano a Casperia, e la Madonna del latte in terracotta policroma di Lisciano, opera di Giacomo e Raffaele da Montereale, attivi nella prima metà del XVI secolo tra la Sabina, l’Umbria meridionale e la Valle del Tronto.

Il Crocifisso ligneo della collegiata di Collevecchio, trattato nella prima parte del libro, è un Christus triumphans, ovvero Cristo che vince la morte, un’iconografia che compare nell’VIII secolo a Roma nella basilica di San Pietro e continua a essere presente fino al ‘200, mentre successivamente con Giunta Pisano si afferma il Christus patiens e con Giotto il Cristo morto.

In Italia si conoscono forse una trentina di opere con il Triumphans: il Crocifisso di Collevecchio ha sicuramente una parentela stilistica con quello di Matelica nelle Marche. La matrice potrebbe essere quella di un crocifisso in bronzo della metà del XII secolo conservato a Colmar (in Francia): questo fatto dimostra che all’epoca i passi alpini erano percorribili e circolavano le idee e le opere tra i Paesi del Nord e l’Appennino centrale. Il territorio della Sabina, quindi, era anch’esso sorprendentemente dinamico dal punto di vista artistico.

Quest’opera era stata “riscoperta” una prima volta dalla studiosa Maria Luisa Mortari, che la fece restaurare nel 1957 in occasione della mostra “Opere d’arte in Sabina dall’XI al XVII secolo” e, dopo un vuoto di diversi anni, si è deciso di restaurarla nuovamente in seguito a un sopralluogo nella collegiata di Santa Maria Annunziata a Collevecchio, resa inagibile dal terremoto del 2016.

Nel 2021 l’opera è stata esposta a Forlì in occasione della mostra “Dante. La visione dell’arte”, mentre attualmente si trova nel Museo diocesano di Poggio Mirteto, in attesa di poter rientrare nella sede originaria. Come fa notare Paola Refice, già Soprintendente della SABAP, nel suo contributo, nel Crocifisso di Collevecchio l’elemento saliente è la frontalità, priva di qualunque torsione, tanto da richiamare esempi lapidei. Per quanto riguarda la policromia, la studiosa vede, inoltre, un’analogia con alcune madonne del tardo XII secolo, e in particolare con la Sedes Sapientiae di Sansepolcro, ora a Berlino (Bode Museum), datata al 1199.

L’attuale intervento di restauro, che nel libro è trattato da Anna Paola Salvi, è stato mirato al “riassemblaggio delle parti disconnesse con la reintegrazione di alcune porzioni di legno mancanti e il consolidamento, con resina liquida, dei collegamenti tra il corpo centrale e l’innesto delle braccia di Cristo e al consolidamento della struttura lignea indebolita da insetti xilofagi”.

La pulitura delle superfici pittoriche, che risultavano appiattite da precedenti ridipinture non adeguate, ha permesso di recuperare i tratti dell’incarnato e mettere in luce il pigmento rosso usato per il sangue delle ferite.

La seconda parte del libro inizia con il testo di Giuseppe Cassio intitolato “La Madonna leva pene di Carlo dell’Aquila: un capolavoro del Rinascimento in terra sabina”. L’opera proviene da Casperia, e più esattamente dalla chiesa Santa Maria in Legarano, attualmente inagibile per il terremoto del 2016. È stata realizzata da Carlo dell’Aquila nel 1489 durante l’episcopato sabino del cardinale Oliviero Carafa ed è firmata ben tre volte: sul basamento, nel manto e nel retro del sedile su cui poggia. La Madonna “leva pene”, ovvero una Consolatrix afflictorum, era chiusa in un tabernacolo, come per aumentarne la sacralità, e veniva esposta alla vista solo nella celebrazione di determinate funzioni. La Madonna godeva di un culto molto sentito e la scultura funzionava da reliquiario (al suo interno sono stati trovati alcuni oggetti preziosi).

L’iconografia, con le braccia incrociate e posate sul petto nell’atto di adorare il Bambino poggiato sulle sue ginocchia, presenta alcune stranezze, come il capo in gran parte scoperto, le nocche delle dita arrossate e le unghie nere da contadina: tutti elementi che fanno pensare a una intensa umanizzazione. Anche il bambino, che giace orizzontalmente, appare umanizzato, tanto che con una manina si aggrappa al mantello della madre, come se volesse chiedere il latte.

La veste della Madonna appare preziosa, perché ricoperta di lamine d’oro, e tracce di oro si trovano anche nei suoi capelli e in quelli del Bambino. Il mantello, realizzato in azzurrite, è impreziosito da orli decorati con caratteri pseudo cufici in oro.

Un altro motivo elegante è dato dal tappeto di tipo anatolico (un Kilim) che copre il sedile, la cui presenza è legata agli scambi commerciali con i paesi orientali.

La chiesa di Santa Maria in Legarano intorno agli ultimi decenni del Quattrocento, come scrive Cassio

fu interessata da un periodo di trasformazioni e miglioramenti per adeguarla al ruolo di “pieve”, adatta cioè a ospitare un numero consistente di fedeli.

A tale periodo, sempre secondo Cassio, si potrebbe attribuire la presenza in loco dell’ordine di San Gerolamo, ovvero dei Gesuati (detti anche i “poverelli di Cristo”), che si sarebbero raccolti intorno alla chiesa fondata sull’antico “fundus Ligarianus”. Sarebbero stati loro, probabilmente, a realizzare manualmente l’arredo della chiesa e il monumentale tabernacolo ligneo fissato alla curvatura dell’abside, che ospitava la Madonna “levapene”.

Il modello cui deve aver attinto Carlo dell’Aquila, ma con una sua originalità, è tratto dalla Madonna dell’Umiltà (1420-22, Pisa – Museo Nazionale di San Matteo) di Gentile da Fabriano, il pittore che all’epoca era il più famoso nell’area dell’Italia centrale e in effetti tra l’Umbria e le Marche si contano diversi esempi di repliche di sue opere.

Dalle analisi effettuate sulla Madonna di Legarano (asportata dai Vigili del fuoco di Poggio Mirteto e portata nel locale Museo diocesano, dove è attualmente esposta) è emersa una grande perizia tecnica nell’uso del colore, come se lo scultore fosse anche pittore. La caratteristica di quest’opera è che in gran parte è scolpita nel legno, mentre la parte inferiore è di stoffa ingessata e dipinta: si tratta quindi di un’opera polimaterica, come ha evidenziato Monica Sabatini nel suo saggio. Ulteriori approfondimenti sono quello di Carla Tomasi sul restauro conservativo e di Ilaria Carocci e Stefano Ridolfi sulle indagini diagnostiche.

La terza parte del libro è dedicata alla Virgo lactans (Madonna che allatta il Bambino) della chiesa di Santa Maria del Soccorso a Lisciano, che Giuseppe Cassio attribuisce a una grande bottega di sculture in terracotta policroma: quella di Giacomo e Raffaele da Montereale. Le loro opere sono presentate dallo studioso in un’appendice, costituita da un elenco provvisorio e da una cronologia provvisoria dei due scultori, noti soprattutto per alcuni presepi, tra cui quello monumentale di Calvi, in Umbria, e quello di Santa Maria in Legarano (del quale restano solo le figure principali di San Giuseppe adorante e Madonna adorante), attualmente esposto nella collegiata della SS. Annunziata a Casperia. Chiesa, quest’ultima, che ha ospitato qualche anno fa il restauro dell’Annunciazione di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato, i cui risultati sono stati esposti in un volume, curato da Chiara Arrighi e da Giuseppe Cassio, pure uscito nella collana “Sabina nova”.

Giacomo e Raffaele da Montereale sono anche autori di un’altra Virgo lactans, da Grisciano (Accumoli), che è stata restaurata ed esposta a Rieti qualche anno fa nella mostra “Oltre una sorte avversa”, dedicata ai capolavori di Amatrice e Accumoli salvati dall’ultimo terremoto.

Di questi plastificatori nativi di Montereale (una località abruzzese che apparteneva un tempo alla giurisdizione diocesana di Rieti) fino ai primi anni Duemila non si conosceva quasi niente e solo in questi ultimi anni si sta facendo luce sulla loro attività, in un territorio di confine tra l’Umbria meridionale e la Sabina, dove si incrociano altre interessanti personalità artistiche, tra cui alcuni maestri veronesi.

Ma, tornando alla Madonna di Lisciano, Cassio scrive:

“La Virgo lactans di Lisciano, conosciuta come Madonna del Soccorso, è una scultura in terracotta policroma ricca di implicazioni simboliche che ruotano intorno alla straordinaria e coinvolgente raffigurazione dell’amore materno. (…) C’è una reciproca tenerezza che vede il Bambino – raffigurato senza alcuna implicazione divina – succhiare da una mammella accarezzata con la disinvoltura tipica dei lattanti. L’atteggiamento di Maria, rigida e distaccata, rende inequivocabilmente palpabile la sua femminilità da Grande Madre terrena che avvolge il figlio di Dio nel suo mantello aperto specularmente quasi ad assumere una forma uterina”.

Andando avanti nella lettura, Cassio fa nuovamente riferimento alla figura divina della Grande Madre e in particolare dell’egizia Iside, parlando delle origini arcaiche dell’iconografia della Virgo lactans, che il cristianesimo assorbe e converte in direzione mariana sin dai primi secoli della chiesa, ma

“mentre la dea madre Iside trasmette a Horus la sua divinità attraverso l’allattamento, con il Cristianesimo è il Figlio di Dio a ricevere l’umanità incarnandosi nel grembo della madre”.

Anche in questa terza parte, sono presenti un contributo di Monica Sabatini sulla tecnica usata nella realizzazione della Madonna, uno di Fabio Porzio sul restauro conservativo e uno sulle indagini diagnostiche di Ilaria Carocci e Stefano Ridolfi.

Al di là della bellezza di queste opere, che nel passato sono state alterate o arricchite dalla devozione popolare (a seconda dei punti di vista), è importante capire l’oggetto, come sensibilità di una comunità e come tradizione religiosa dell’area appenninica. Certamente ogni comunità si riconosce nella sua Madonna o nel suo Crocifisso. Una cosa che ci colpisce è che abbiamo a che fare con un territorio, apparentemente arretrato rispetto alla grande storia dell’arte della capitale, ma che dimostra in realtà un’apertura culturale verso le novità che attraversavano la nostra penisola da nord a sud e da est a ovest.

È un libro importante per la conoscenza del territorio e non possiamo che concordare con quanto scrive Giordana Benazzi nell’Introduzione:

“Ciò che la Soprintendenza sta facendo ora a Rieti e nel territorio dell’antica Sabina è l’esempio virtuoso di come negli anni seguiti al terremoto del 2016 si stia realizzando al meglio, in un’area geografica penalizzata in passato da una malintesa subalternità ai centri maggiori (non molto si era fatto dopo la bella mostra organizzata nel 1957 da Luisa Mortari con cui si era cercato di rendere conto della ricchezza di questo territorio), un programma conoscitivo e conservativo di cui le tre sculture sono il segnale più emblematico e significativo”.

Nica FIORI Roma 11 Giugno 2023