di Sergio ROSSI (La Sapienza Università di Roma)

Attualità del Manierismo

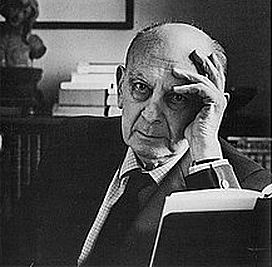

La scoperta del Manierismo come prima espressione artistica autenticamente moderna ha origine in ambito mittel-europeo (a partire dagli anni ’20 del Novecento) grazie a grandi studiosi come Max Dvorak e Frederick Antal e culmina nel fondamentale volume di Arnold Hauser Il Manierismo[1], su cui presto ritorneremo. Tale concetto mantiene a tutt’oggi inalterata la sua validità, nonostante si sia poi da più parti tentato di metterne in dubbio i principi fondamentali che sono riassumibili in alcuni elementi chiave: Manierismo come espressione artistica della profonda crisi di valori della società post-rinascimentale; Manierismo come prima testimonianza dell’individualismo in arte; Manierismo come sinonimo di anticlassicismo e alienazione; Manierismo come movimento artistico che prelude sotto molti aspetti all’arte del Novecento.

La scoperta del Manierismo come prima espressione artistica autenticamente moderna ha origine in ambito mittel-europeo (a partire dagli anni ’20 del Novecento) grazie a grandi studiosi come Max Dvorak e Frederick Antal e culmina nel fondamentale volume di Arnold Hauser Il Manierismo[1], su cui presto ritorneremo. Tale concetto mantiene a tutt’oggi inalterata la sua validità, nonostante si sia poi da più parti tentato di metterne in dubbio i principi fondamentali che sono riassumibili in alcuni elementi chiave: Manierismo come espressione artistica della profonda crisi di valori della società post-rinascimentale; Manierismo come prima testimonianza dell’individualismo in arte; Manierismo come sinonimo di anticlassicismo e alienazione; Manierismo come movimento artistico che prelude sotto molti aspetti all’arte del Novecento.

Il più celebre e celebrato tentativo di contestare alla radice tale interpretazione si deve a John Shearman[2],

il cui testo ha avuto una grande fortuna e qualche imitatore anche in Italia, e su tutti si pensi ad Antonio Pinelli[3], fortuna di cui, a rileggerlo oggi, francamente sfuggono i motivi. Il testo di Shearman appare infatti opinabile già nel suo assunto di fondo, del resto enunciato ma mai realmente dimostrato, che viene così riassunto dal Collareta nella Prefazione all’edizione italiana del 1983: «Il Manierismo non era lo stile altamente espressivo sorto a Firenze nel secondo decennio del Cinquecento ad opera del Pontormo e del Rosso, era piuttosto uno stile di tendenze decorative che, definitosi a Roma nel terzo decennio del Cinquecento … aveva contato tra i suoi primi adepti collaboratori diretti dell’Urbinate come Perino e Polidoro e pittori entrati in stretto contatto con costoro come il Parmigianino ed il Rosso non più fiorentino» Poi esso procede tra: 1) affermazioni scontate tipo «Il pieno Rinascimento non dev’essere inteso come un periodo di tranquillità implicitamente in contrasto con uno successivo di irrequietezza: al contrario, esso pure fu caratterizzato da sforzi di sviluppo e di cambiamento»; concetto che del resto già Hauser aveva anticipato e sviscerato ampiamente; 2) tesi non dimostrate (perché non dimostrabili) secondo cui sarebbe manierista Parmigianino e non Beccafumi o Pontormo, anche se si ammette che verso la fine del secondo decennio del XVI secolo “l’artista era già toccato da molti degli ideali del Manierismo”, mentre Rosso sarebbe manierista a giorni alterni.

Né definire “Maniera” l’arte di Pontormo e “Manierismo” quella del Vasari è poi una così grande novità interpretativa.

Anzi essa, separando i due grandi filoni di questo movimento artistico, e cioè quello “inquieto” e rivoluzionario di Rosso e Pontormo da quello accademizzante e conservatore di Vasari o di Federico Zuccari, mina alla radice l’essenza stessa del concetto di Manierismo, che proprio nella sua ambiguità e ambivalenza trova la più autentica ragion d’essere e dimostra la sua modernità, perché artisti autonomi fino alla bizzarria e alla nevrosi (e a quelli già citati molti altri se ne possono aggiungere, a partire da Parmigianino o Pellegrino Tibaldi) convivono tranquillamente con quelli in linea con le posizioni ufficiali (si pensi al Bronzino, al Muziano, al De Vecchi, tanto per fare alcuni nomi tra i più noti).

Inoltre la visione di Shearman[4] appare parcellizzata ed estetizzante, analizzando cioè il Manierismo esclusivamente da un punto di vista stilistico. Al contrario Hauser, pur respingendo l’idea di una meccanica trasposizione dei fenomeni storici e sociali in quelli estetici, giustamente mette in relazione la nascita del Manierismo (come abbiamo visto arte della crisi) con la più generale e profonda crisi del Cinquecento, secolo che ha visto la nascita del capitalismo moderno, l’affermazione della dottrina luterana della predestinazione, le grandi scoperte copernicane relative al movimento dei pianeti. Dunque una visione a trecentosessanta gradi che merita ora un ulteriore approfondimento.

Inoltre la visione di Shearman[4] appare parcellizzata ed estetizzante, analizzando cioè il Manierismo esclusivamente da un punto di vista stilistico. Al contrario Hauser, pur respingendo l’idea di una meccanica trasposizione dei fenomeni storici e sociali in quelli estetici, giustamente mette in relazione la nascita del Manierismo (come abbiamo visto arte della crisi) con la più generale e profonda crisi del Cinquecento, secolo che ha visto la nascita del capitalismo moderno, l’affermazione della dottrina luterana della predestinazione, le grandi scoperte copernicane relative al movimento dei pianeti. Dunque una visione a trecentosessanta gradi che merita ora un ulteriore approfondimento.

Iniziamo proprio dal primo punto prima enunciato e cioè dall’analisi di quel lungo processo in base al quale l’artista, da artifex-artigiano del Medioevo si evolve in lavoratore intellettuale e quindi (in quella che sarà l’ottica capitalistica della contrapposizione tra capitale e lavoro), in colui che non lavora ma progetta il lavoro altrui. Si tratta di un rovesciamento completo di prospettiva che si colloca appunto nel passaggio dalla concezione medievale a quella rinascimentale dell’arte (Alberti-Piero-Leonardo-Raffaello) prima e, in seguito, a quella propriamente manieristico-accademica. In quest’ottica, gli artisti teorici del Cinquecento prospetteranno proprio una scala di valori al cui vertice sarà posta l’arte, e in particolare la pittura, che rappresenta il massimo della qualità e il minimo della quantità di lavoro (pittura come fatica di mente) e alla cui base vi sarà il lavoro manuale e artigianale, con il massimo della quantità e il minimo della qualità (fatica di corpo)[5]

D’altra parte va notato come in questo periodo, almeno nei centri all’avanguardia come Firenze, l’appartenente al ceto medio perde la sua identità di “borghese”, per acquistare quella di suddito, tenuto all’ubbidienza come tutti i cittadini. L’artista, a sua volta, perde la propria identità professionale di appartenente alle corporazioni d’arte (che ne limitavano l’ascesa individuale, ma gli garantivano un minimo di sicurezza di lavoro e di tutela professionale) e acquista la nuova veste di maggiore prestigio sociale, ma assai più incerta, di intellettuale. E quanto più l’artista saprà dimostrare di essere un intellettuale cortigiano, tanto più si garantirà successo sociale e professionale. Si spiega anche così come quella che nel Quattrocento era una semplice distinzione tra artisti e artigiani divenga nel secolo successivo una vera e propria contrapposizione.

Finché infatti il sistema politico garantiva ancora, sebbene in misura assai ridotta, un grado di rappresentanza effettiva alle corporazioni, gli appartenenti ad essa, sia pure differenziandosi tra di loro, non arrivarono mai a mettere in discussione il sistema corporativo nel suo complesso, preferendo piuttosto svuotarlo delle sue componenti egualitarie. Ma quando il ceto medio perde la sua funzione di supporto politico dello Stato, al suo interno le posizioni si irrigidiscono fino alla rottura, tra una “borghesia” alta o medio-alta, che tende sempre più ad aristocratizzarsi, e una piccola borghesia che si vede sempre più respingere nel proletariato.

Anche gli artisti si vedono costretti a scegliere tra il ruolo di libero lavoratore intellettuale e cortigiano, con gli onori e i rischi che la cosa implica, e il ruolo di esercente le professioni meccaniche, con tutte le frustrazioni che ormai questa posizione subalterna comporta. Anzi gli artisti saranno sempre più preoccupati di distinguersi dagli artigiani per timore che le conquiste sociali che essi hanno raggiunto, estendendosi a troppe categorie, perdano di valore. Dal canto loro, gli artigiani, chiusi nella loro “prigione” corporativa, resteranno attaccati a privilegi e concezioni irrimediabilmente appartenenti al passato. Così la frattura tra arte e artigianato assume i suoi caratteri definitivi; e l’intellettualismo, l’idealismo, la netta proclamazione della superiorità dell’ideazione sull’esecuzione, tutti elementi peculiari dell’estetica del secondo Cinquecento, troppo spesso analizzati dalla critica idealistica come semplici momenti di un’astratta storia delle idee, si rivelano invece come la sovrastruttura teorica di un effettivo mutamento della struttura sociale. Comunque occorre ribadire che il concetto di arte come fatica di mente (o di animo) non ha solo quel carattere discriminatorio che ho fin qui lumeggiato, ma ha anche un aspetto che si può definire senz’altro moderno: fatica di mente significa infatti, per gli artisti cinquecenteschi, anche tormento interiore inteso come sintomo di alienazione intellettuale e chiaro disagio per una posizione di autentico straniamento sociale.

Il tema dell’arte intesa come tormento è caratteristico, ad esempio, di Jacopo da Pontormo, come da me analizzato nel saggio Un triplice autoritratto di Jacopo Pontormo pubblicato in questo stesso numero di About Art ( cfr., https://www.aboutartonline.com/pontormo-una-geniale-nevrosi-nuove-chiavi-di-lettura-e-nuovi-riconoscimenti/ e come confermato da Giorgio Vasari quando afferma nelle Vite[6] che egli “disfaceva di notte quanto faceva di giorno”: quasi un grido disperato di impotenza creativa che troverà alla fine la sua espressione ultima e estrema nei “Tagli” di Lucio Fontana, come un Dorian Gray alla rovescia che distrugge subito la tela che ha davanti per preservare sé stesso. Certo Pontormo non è mai arrivato, né avrebbe potuto visti i tempi, arrivare a tanto, ma già la sua dichiarazione di impotenza (“troppo ardito”) sarebbe stata inconcepibile fino a pochi anni prima, ed anche agli artisti più “nevrotici” e solitari, tipo Donatello o Piero di Cosimo sarebbe mai venuto in mente di non portare a termine un lavoro a loro assegnato.

Cosa che diventa invece una consuetudine con Michelangelo Buonarroti, in assoluto il primo artista veramente moderno dell’intera storia dell’arte occidentale. Ed in particolare nel caso del Buonarroti, negare che forma e contenuto siano inscindibili è a mio avviso del tutto impossibile, dal momento che egli ha fatto della tensione dialettica tra forma e materia l’essenza stessa della sua arte. Quest’ultima è infatti lotta e tensione: intanto è vita, cioè movimento, in quanto è negazione della morte, che invece è stasi assoluta, suprema rinuncia, come conferma anche quanto da lui scritto al Varchi nella Disputa prima citata.

Michelangelo afferma infatti di aver dapprima creduto nella superiorità della scultura, ma

«poi che io ho letto nel vostro libretto dove dite che, parlando filosoficamente, quelle cose che hanno un medesimo fine sono una medesima cosa, io mi sono mutato d’opinione e dico che, se maggiore giudizio e difficultà, impedimento e fatica non fa maggiore nobiltà [cors. mio] che la pittura e scultura è la medesima cosa, e perché la fussi tenuta così, non dovrebbe ogni pittore far manco di scultura che di pittura, e ‘l simile lo scultore di pittura che di scultura. Io intendo scultura quella che si fa per forza di levare, quella che si fa per via di porre è simile alla pittura…»[7]

Ora, il Buonarroti, nel porre una stretta relazione tra “maggiore fatica” e “maggiore nobiltà” (ché se si esprime in forma dubitativa è evidente che si tratta di un’interrogazione retorica) attua un deciso superamento della distinzione medievale tra arti liberali e arti meccaniche. Naturalmente per lui, comunque, la fatica nobilitante non è quella bruta del puro lavoro manuale, bensì la fatica che unita al “giudizio” serve a vincere “difficultà” e “impedimenti”. Egli si avvicina così al concetto vinciano dell’arte “come fatica di mente”[8] risultando però più moderno di Leonardo laddove egli rivendica una chiara rivalutazione della fatica materiale, purché essa tenda ad un trascendimento della materia e sia guidata da una chiara visione intellettuale. Michelangelo in definitiva è convinto che non sia più il grado di lavoro (o fatica) manuale a costituire una discriminante teorica o sociale, perché se il fine è “vile” anche la fatica sarà svilita, mentre se esso è nobile, al contrario la fatica sarà nobilitata.

Con la sua arte, insomma, il Buonarroti tende a dimostrare che la “meccanicità” insita nell’operazione artistica è tuttavia finalizzata alla piena estrinsecazione di quell’idea, di quei concetti interiori, che restano il fine ultimo dell’opera d’arte e che pertanto anche la componente fattuale poteva diventare uno strumento nobilitante, se strumento rimaneva. In quest’ottica è anche possibile fornire una ulteriore interpretazione del non finito michelangiolesco al di là della componente neoplatonica che ne costituisce il sostrato filosofico ormai universalmente accettato.

Infatti nei Prigioni, come nella maggior parte delle sue statue non finite, ci viene proprio visivamente evidenziato il processo di passaggio dalla meccanicità all’idea attraverso la compresenza nel medesimo blocco di marmo di tutte le fasi del lavoro scultoreo, dalle più faticose alle più nobilitanti.

Viene dimostrato cioè come da un masso informe, attraverso un tipo progressivo di intervento che affina sempre più le proprie potenzialità espressive, si può arrivare alla forma perfettamente levigata e pura; o tale forma si può solo intuire, come quasi in un sogno, come nella sublime Pietà Rondanini.

Certo, in via di ipotesi, non si può escludere a priori, come del resto è stato ipotizzato[9], che nel Buonarroti il collegamento tra teoria e prassi, così come tutta la poetica del non finito, siano un dato puramente accidentale e casuale e che la sua scultura non significhi altro che sé stessa, un enorme lascito di opere rimaste incompiute per l’incapacità patologica dell’autore di portarle a termine. Ma dal momento che senza Michelangelo non sarebbe comprensibile tutta la scultura posteriore, da Bernini a Moore fino a Baselitz, bisognerebbe concludere che l’arte sia pura casualità, un insieme di emergenze individuali di cui è impossibile fare la storia. Vi è chi crede in questa eventualità: io, come ho già avuto modo di sostenere in altre sedi, ritengo invece tali posizioni come le più perniciose per una corretta e moderna metodologia storico-artistica. E perché poi bisognerebbe conservare un’arte che non ha mai significato nulla? Per i suoi pregi estetici? Ma questo significherebbe riassoggettare la tutela del patrimonio artistico ai capricci delle mode e dell’evoluzione del gusto, quindi renderla di fatto impraticabile. E ancora, togliere significato e valore all’arte del passato, riducendola a pura forma, significa togliere significato e valore all’arte del presente e del futuro.

Tornando ad Hauser, il suo denso e corposo volume, come si diceva, ad oltre sessant’anni dalla sua prima pubblicazione mantiene sostanzialmente la sua piena validità, con qualche integrazione e qualche precisazione. Esse riguardano innanzi tutto il ruolo fondamentale svolto nella Roma di metà Cinquecento da Taddeo Zuccari, vero erede del raffaellismo di Perin del Vaga e Polidoro da Caravaggio (cappella Mattei in S. Maria della Consolazione, cappella Frangipani in S. Marcello al Corso, Palazzo Farnese a Roma, Sala Regia in Vaticano, Palazzo Farnese a Caprarola); ruolo ereditato poi dal fratello minore Federico la cui attività, dopo il completamento di alcune imprese rimaste incompiute alla morte di Taddeo, come quella di Caprarola, ha assunto un vero e proprio respiro internazionale da Firenze (completamento degli affreschi nella Cupola del Duomo lasciati incompiuti dal Vasari) a Venezia (lavori nella Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale), dall’Escorial a Londra, da Torino a Loreto ancora a Roma (Oratorio del Gonfalone, cappella di S. Giacinto in S. Sabina, cappella degli Angeli nella chiesa del Gesù, affreschi nel suo palazzo di via Gregoriana).

Quanto a Firenze va invece sottolineato come in tutto il XVI secolo, accanto alla tendenza pittorica inquieta e introversa di un Pontormo o di un Rosso, si chiami come la si voglia chiamare, o a quella magniloquente e retorica di un Vasari, conviva un filone di cultura più semplificato e devozionale che ha le sue origini nel quieto raffaellismo di Fra’ Bartolomeo e nella pittura “sanza errori” di Andrea del Sarto e dei loro seguaci (Mariotto Albertinelli, Ridolfo del Ghirlandaio, Giovanni Antonio Sogliani, Domenico Puligo) e che poi sfocerà nel vero e proprio neo-quattrocentismo di un Santi di Tito, di un Domenico Passignano, di un Ludovico Cigoli, artisti che hanno a Roma i loro equivalenti in Girolamo Siciolante da Sermoneta e in Scipione Pulzone da Gaeta, solo per fare due nomi.

Sergio ROSSI Roma 27 maggio 2020

NOTE