di Francesca SARACENO

IL MICHELANGELO DI VITTORIO SGARBI, TRA “RUMORE E PAURA”.

Se qualcuno poteva sintetizzare in una trilogia il fondamento stesso della nostra identità artistica nazionale, ovvero il Rinascimento, quello era certamente Vittorio Sgarbi.

Lo ha fatto in tre volumi dedicati ai più grandi ingegni che la nostra storia abbia generato, e il cui pensiero artistico ha permeato la cultura mondiale. Così, dopo Leonardo e Raffaello, a conclusione di questa cavalcata epica ed esaltante nel secolo della “rinascita”, lo storico e critico dell’arte ferrarese rivolge il suo sguardo attento, da profondo conoscitore ed esegeta, al “più grande di tutti”: Michelangelo Buonarroti.

Michelangelo. Rumore e paura (fig. 1), edito da La Nave di Teseo, in tutte le librerie dal 21 novembre, si evidenzia come prodotto editoriale di grande qualità, sorretto da un’imponente quantità di immagini ad altissima definizione, che permettono una fruizione totale, direi quasi immersiva, dei contenuti testuali; a partire dalla sovracopertina “a sorpresa”, che si apre a svelare la meraviglia della volta della Cappella Sistina.

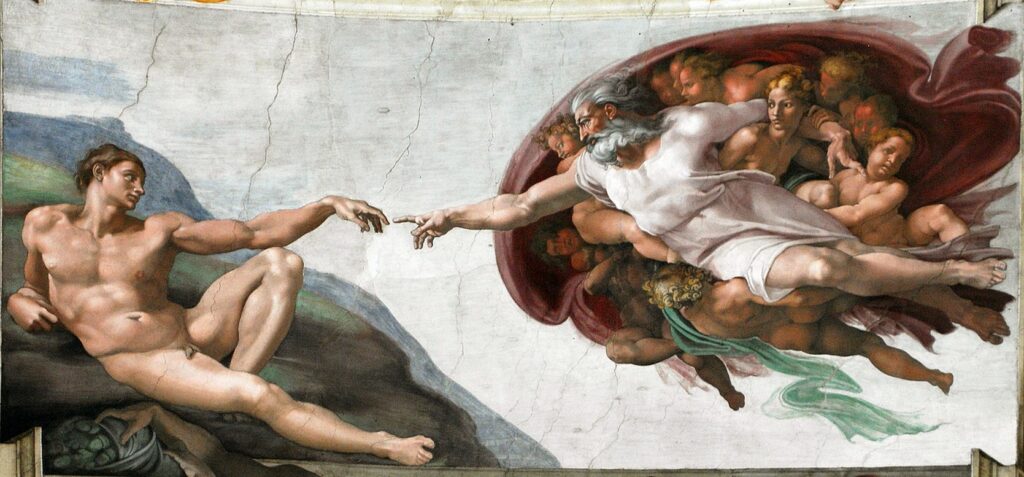

E devo confessare di aver provato una certa emozione nell’approcciarmi alla lettura di un libro che racconta e analizza la storia professionale del mio primo grande “amore artistico”, Michelangelo per l’appunto, la cui grandezza è talmente enorme da annichilire e indurre un senso come di inadeguatezza, anche solo al pensiero di dovervisi accostare. Ma questo vale per chi scrive, non certo per un’intelligenza eletta come quella di Sgarbi, la cui autorevolezza ed esperienza sono indiscutibili. Ciò non vuol dire che l’autore di questo volume non sia capace di empatia, o di provare emozioni, anzi; si avverte fin da subito, non appena si apre il libro e ci si trova davanti la scena della Creazione di Adamo, la manifesta volontà di trasmettere al lettore il profondo turbamento di chi, seppur forte della propria lunga esperienza, si appresta a raccontare le più alte vette dell’espressione artistica e l’abisso spirituale nel quale essa ci trascina tutti.

Lo sanno bene l’arcivescovo e teologo Rino Fisichella, e il giornalista e critico letterario gesuita Antonio Spadaro che hanno scritto le due prefazioni di questo libro, evidenziando anzitutto la centralità di un incontro, quello “tra due genialità: Michelangelo e Vittorio Sgarbi”. In ciò cogliendo l’essenza dei rispettivi ruoli: “Il primo crea l’opera, il secondo la fa rivivere”.

Rino Fisichella si sofferma sul senso della bellezza intesa come valore immateriale, come pulchrum nell’accezione degli antichi, ovvero quella condizione di serenità assoluta “senza la quale il vecchio mondo era incapace di intendersi”; mentre il nuovo – il nostro mondo – non sa nemmeno più riconoscerla, e ne avrebbe invece un estremo bisogno. Antonio Spadaro puntualizza come la manifestazione plastica della bellezza – la “carne” – che Michelangelo ha saputo, come nessun altro, esprimere in tutta la sua prorompente potenza, non sia affatto disgiunta dallo spirito e dalla fede, poiché “il cristianesimo ha nella carne il cardine della salvezza […] Perché Dio carne si è fatto”. E aggiungerei che, nei secoli, l’Altissimo deve aver instillato gocce di divinità percepibile, qua e là per il creato. Diversamente, Giorgio Vasari – cui Sgarbi si appoggia come a una specie di Virgilio dell’arte – non l’avrebbe riscontrata in maniera così evidente nella figura di Michelangelo, che egli definisce “più tosto celeste che terrena cosa”. La riflessione sul rapporto tra uomo e Dio, tra dimensione terrena e dimensione trascendente, sarà il filo conduttore che ci guiderà nella lettura.

La biografia vasariana di Michelangelo apre l’excursus di Sgarbi con l’infanzia e la giovinezza del genio toscano, trascorsa all’ombra dei Medici nel giardino di San Marco, fornendo al lettore una panoramica dell’ambiente culturale in cui Michelangelo si formò e prese coscienza della sua vocazione artistica; che fu primariamente la scultura, ma che trovava il suo fondamento tecnico e teorico nel disegno.

La forza motrice di tutta l’attività artistica michelangiolesca stava proprio nel “segno”, nel tratto figurato della realtà. Michelangelo ragazzino, che disegna ovunque e comunque, nonostante l’ostilità e le percosse del padre, è il paradigma stesso dell’idea che chiede, a gran voce, di essere espressa. È il leitmotiv su cui si snoderà l’intera produzione del maestro; il “significato” che preme, spinge per emergere, per uscire dalla sua condizione astratta e farsi “significante”. Un concetto assoluto che, per Vittorio Sgarbi, trova la sua espressione plastica in un’opera che costituisce il ponte tra due secoli, il Quattrocento e il Cinquecento.

La Pietà della Basilica di San Pietro in Vaticano (fig. 2), eseguita da Michelangelo nel 1499, è infatti uno spartiacque epocale; non solo per la scultura ma per il concetto stesso di arte e di artista.

Sgarbi la definisce “La Pietà, o la sospensione del tempo”, e non ha torto perché in quell’immagine scolpita nella pietra il tempo perde la sua essenza per diventare eternità. Non ieri, non oggi e nemmeno domani, ma “sempre”. L’idea diventa tratto, e attraverso il tratto l’artista plasma la materia. Quello che Michelangelo esprime nel marmo, Dante lo aveva già fissato con le parole: “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio”. Una sintesi estrema che esplode di significati, che si afferma e nega se stessa, e per questo diventa una verità senza tempo. Qualcosa con cui ancora oggi ci confrontiamo, perché ci permette di vedere con i nostri occhi ciò che le parole evocano soltanto: uno stato d’animo. “Maria è serena e medita sul mistero”, scrive Sgarbi.

Questa Madre più giovane del proprio Figlio morto, un’immagine che è un ossimoro, che nega alla ragione la sua potestà e al tempo la sua funzione, la sua opera di corruzione della materia, è l’emblema stesso della bellezza estrema ed eterna; che rimane incorrotta dal dolore, nel volto della Madre come nelle membra abbandonate del Figlio, perché protetta da qualcosa di infinitamente più alto che è la fede, e che travalica il senso stesso di quell’attimo cruciale per guardare oltre, al mistero infinito che è Dio. Per questo Maria è serena, per questo il tempo sul suo volto non è mai trascorso né le piaghe e la morte hanno intaccato la potenza muscolare del Cristo.

Per questo la stessa idea di Michelangelo può arrivare fino a noi trasfigurata, e “completarsi” mostrando gli effetti di quel tempo che il maestro fiorentino aveva negato, senza perdere un millesimo del suo carattere assoluto, nell’identico soggetto di Jan Fabre (fig. 3), dove il volto di Maria è ora un teschio, mentre il Cristo con giacca e cravatta è un uomo della nostra epoca.

O nella trasposizione di Picasso nella sua Guernica (fig. 4), modernissima eppure ossequiosa a “un modello imposto, oltre quattrocento anni prima”.

La compostezza meditativa e intimista delle figure sacre di Michelangelo fa il paio con l’espressione scomposta e deflagrante di quelle di Niccolò dell’Arca nel suo straordinario Compianto sul Cristo morto (fig. 5) realizzato circa dieci anni prima della Pietà vaticana.

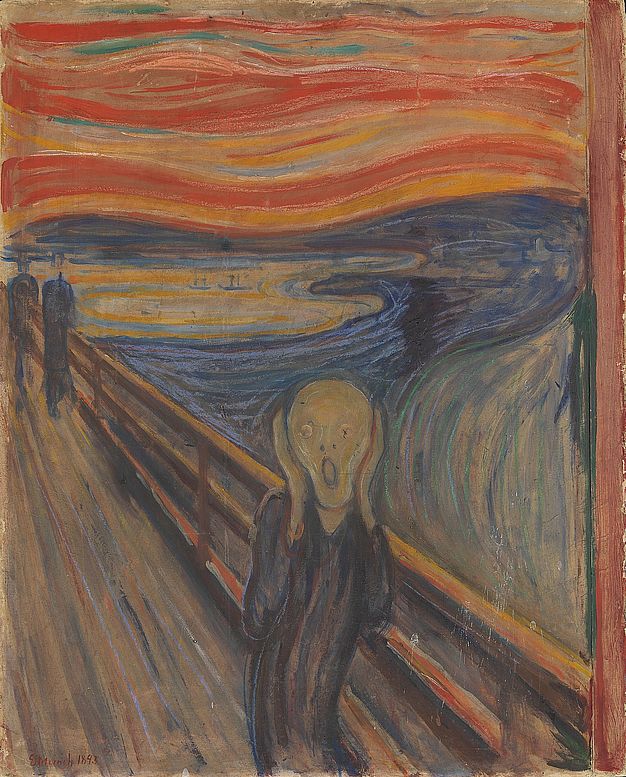

Ed è più che opportuno che Sgarbi metta a confronto questi due capolavori, evidenziando l’estrema modernità dell’opera dello scultore pugliese, le cui figure sono “espressione di un dolore assoluto, tragico, senza possibilità di consolazione”; l’altra faccia della medaglia michelangiolesca. Le bocche aperte come antri dell’inferno, l’inferno dell’anima straziata, urlano la disperazione dell’uomo di fronte alla morte. E quell’urlo lo riconosciamo come nostro, ancora oggi, perché è prefigurazione dell’Urlo di Munch (fig. 6). É il grido “della disperazione, della mancanza di senso della vita”, scrive Sgarbi, la consapevolezza che “Dio è morto”.

L’espressione del pensiero è il fondamento teorico dell’arte e fu anche il tema portante del Rinascimento, di cui il maestoso David di Michelangelo (fig. 7) è forse il teorema dimostrato.

“Il David è l’idea dell’Uomo di Leonardo, un uomo dominatore del mondo, più grande del vero, dall’anatomia compiuta, in posizione giganteggiante, come un Apollo, come una divinità antica”,

osserva l’autore.

Volontà e determinazione sono nel suo sguardo, quello dell’uomo nuovo del Cinquecento, che guarda oltre se stesso. Un po’ come lo stesso Michelangelo, chiamato a confrontarsi ai massimi livelli con più discipline artistiche, e Sgarbi sottolinea l’estrema versatilità del genio toscano capace di ottenere anche in pittura gli effetti grandiosi della scultura.

“Io intendo per scultura, quella che si fa per forza di levare: quella che si fa per via di porre, è simile alla pittura”,

scrisse Michelangelo in una lettera a messer Benedetto Varchi, e la prova della validità di quel suo assunto è pienamente visibile nel Tondo Doni (fig. 8), che è di fatto una scultura dipinta, dove alla materia (il supporto in tavola) è aggiunta – ovvero “posta” – altra materia (il colore).

Ma in questa particolare opera, osserva l’autore, “la forma del tondo determina il senso di volume”, come nella Madonna del Magnificat di Botticelli (fig. 9), e come si vedrà ancora in alcune figure della Cappella Sistina.

Ed è un’intuizione profonda e decisamente verosimile quella in cui Sgarbi vede manifestarsi qualcosa di insolito nell’espressione del San Giuseppe michelangiolesco. Il suo volto quasi sfocato alla vista, ha lo stesso significato del “non finito” scultoreo: cogliere lo spirito, la dimensione interiore che va oltre la pienezza della forma. E in tal senso, dice Sgarbi, “il non finito dice di più del finito”.

L’operato del Michelangelo pittore non può prescindere dal confronto con i professionisti del suo tempo, e il più diretto “concorrente” del maestro toscano, in quel momento, era certamente Raffaello, impegnato in una delle sue opere più significative nelle Stanze Vaticane, ovvero La Scuola di Atene (fig. 10).

Vittorio Sgarbi sottolinea che quello straordinario affresco è espressione del Rinascimento esattamente come il David. Ha la stessa portanza intellettuale. L’architettura rappresentata dall’urbinate non è, infatti, un tempio religioso ma il tempio del sapere. E ho trovato particolarmente significativa la sensibilità del critico ferrarese nell’accostare la solennità della scena di Raffaello a quella ben più tragica di un plotone d’esecuzione dell’Isis davanti alle porte dell’antica città di Palmira, in Siria; il che fa riflettere su come la furia dei regimi autoritari tenda sempre a delegittimare il valore della cultura, attaccandone i luoghi più rappresentativi.

Il passaggio concettuale dalla Scuola di Atene è propedeutico al racconto dell’opera più grandiosa che mente umana abbia mai potuto concepire: la decorazione della volta della Cappella Sistina (fig. 11).

Una commissione imposta a Michelangelo da papa Giulio II, per la quale l’artista probabilmente non si sentiva pronto; ma accettò quell’impresa titanica come una sfida. Più con se stesso che contro il pontefice o contro il “rivale” Raffaello. Alla fine volle fare tutto da solo, dal ponteggio alla macinazione dei colori, perché ogni aiuto esterno gli parve non all’altezza del suo straripante intelletto. Nemmeno il giudizio del papa, che tra “rumore e paura” si vide volare addosso tavole e polvere dai ponteggi insieme all’ira di Michelangelo, avendo egli violato la “sacralità” del suo lavoro. E quell’antica soggezione aleggia ancora in quel luogo incantato e terribile, quando alcuno vi si addentra – lo sa bene chi scrive – quasi furtivo come Giulio II, alla scoperta della potenza abbagliante di ciò che Goethe definì “il sole unico dell’arte”.

La volta della Sistina, nella visione di Vittorio Sgarbi, è sintesi di un solo pensiero artistico fatto di architettura, scultura e pittura, dove l’uomo è davvero il centro dell’universo, forse più ancora di Dio. L’autore procede con la genesi dell’opera e puntualizza che il disegno, in Michelangelo, è alla base di tutto, sia della scultura che della pittura. Figure dinamiche, torsioni come nelle statue, sibille e profeti concepiti come “macchine sceniche”. Pensieri in movimento.

Figure potenti e solenni sebbene nella loro eleganza e bellezza, che anticipano la monumentalità del Mosè. La Creazione di Adamo (fig. 12) è un’altra immagine iconica, simbolo del Rinascimento: la forza dinamica che sostituisce l’inerzia, il cambiamento che si fa strada nella storia intellettuale e artistica. E l’uomo è al centro di tutto questo.

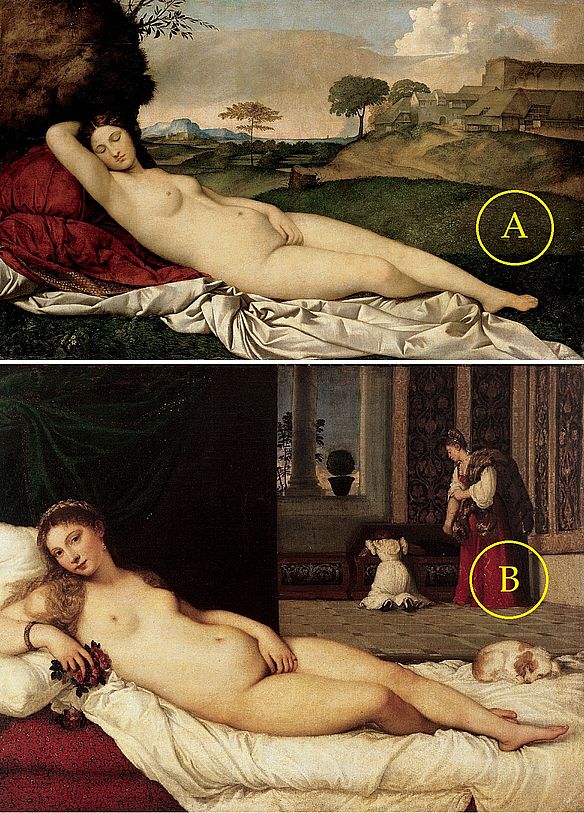

Incisiva e calzante si propone l’idea che l’Adamo della Creazione (fig. 13) abbia un precedente nella pittura veneziana, nelle Veneri di Giorgione e Tiziano (fig. 14 A e B), mollemente adagiate proprio come l’uomo appena creato di Michelangelo.

Un nudo maschile, non femminile, ma altrettanto languido e sensuale, osserva l’autore; fragilissimo nell’attimo in cui prende coscienza di esistere e che sta per ricevere la scintilla della vita.

La vita è la scossa del pensiero che da Dio Padre passa al Figlio attraverso un contatto che in realtà non c’è; Sgarbi dice un tocco “non fisico ma metafisico”, che pone un distacco ineludibile tra l’uomo e la divinità. E “quella distanza”, scrive l’autore, “è come l’infinito”, è un assioma che Michelangelo tiene a evidenziare: Dio e l’uomo, il Creatore e la sua creatura, vicini eppure lontanissimi.

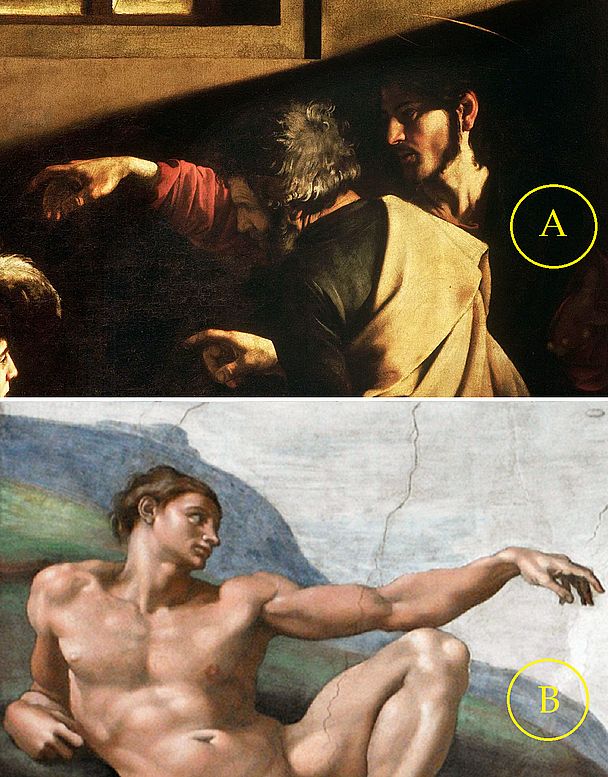

La scena concepita da Michelangelo anche questa volta lascerà una traccia indelebile che troverà nuova linfa e significato nella rielaborazione del medesimo pensiero in Caravaggio, nella celeberrima Chiamata di San Matteo in San Luigi dei Francesi (fig. 15 A e B).

Sgarbi cita il gesto del dito nel Cristo caravaggesco che chiama a sé il pubblicano Levi, inequivocabilmente derivato dalla scena di Michelangelo; ma Caravaggio riprende il concetto stesso della Creazione: Cristo nuovo Adamo (il dito, infatti, è quello di Adamo non quello di Dio Padre), chiama Matteo a nuova vita, e dunque lo ri-crea. Caravaggio compie quel passaggio concettuale “attualizzante” dal Vecchio al Nuovo Testamento, trasportando sulla terra – nella sua realtà umana, contemporanea – ciò che Michelangelo aveva lasciato all’immensità insondabile dei Cieli.

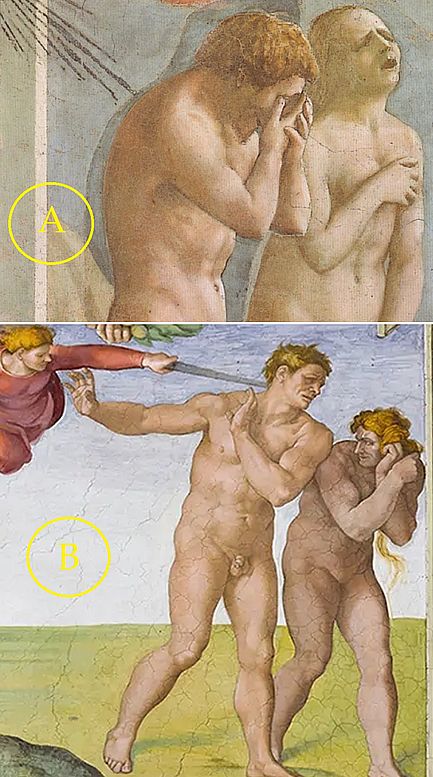

La visione spiritualista di Michelangelo trova ulteriore rilievo nella trattazione della vicenda di Adamo ed Eva, il cui modello artistico Sgarbi individua nell’opera di Masaccio, che sicuramente il maestro toscano ebbe modo di vedere, come testimonia un disegno in cui riprende i due soggetti del conterraneo. Nella sua Cacciata (fig. 16 A e B) i protagonisti mostrano evidenti, nei loro corpi, la metamorfosi compiuta dal peccato. L’espressione di Eva è l’urlo del dolore primordiale, quello della creatura che non sente più la vicinanza filiale con il Creatore; esattamente ciò che esprime oggi l’Urlo di Munch: la disperazione dell’uomo che ha perso Dio, e con Lui ogni riferimento spirituale. E per questo si sente fagocitato da una realtà arida, totalmente materiale. In Michelangelo Adamo ed Eva cacciati appaiono invecchiati e imbruttiti; il sentimento che emerge con maggior forza è la vergogna, e la distanza che Michelangelo aveva posto tra il dito del Padre e quello dell’uomo appena creato, si allarga ora a dismisura.

La volta della Sistina è un tripudio di corpi in movimento, di figure che agiscono e raccontano. Anche i personaggi meno importanti, come gli ignudi, hanno in realtà una funzione narrativa; Sgarbi dice che “danno il senso di una sequenza”, come se sfogliassero per noi le pagine della Genesi. E su quelle forme scultoree decine di artisti si sono esercitati e hanno studiato, imitato, rielaborato.

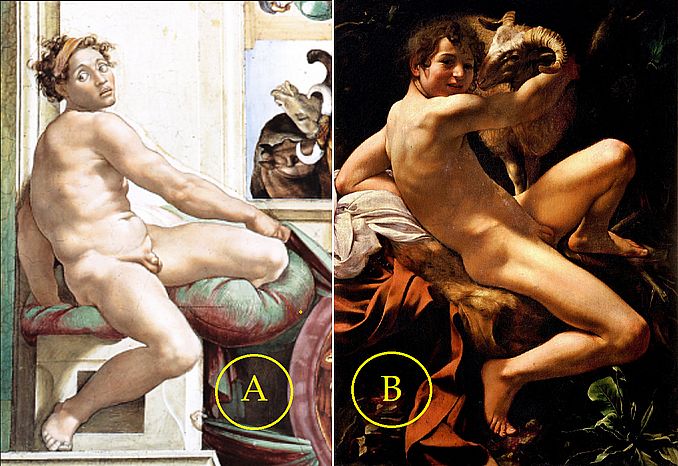

Il già citato Michelangelo da Caravaggio, che certamente ebbe l’omonimo fiorentino come modello artistico, intellettuale e pittorico, fu uno dei suoi più attenti e originali epigoni. Tra i numerosi accostamenti possibili, Sgarbi collega ad esempio l’ignudo posto sopra la Sibilla Eritrea all’Amore vincitore del Merisi; chi scrive ritiene la posa di quella figura più prossima al San Giovannino capitolino (fig. 17 A e B),

mentre l’Amore vincitore avrebbe forse più attinenza con il San Bartolomeo del Giudizio michelangiolesco (fig.18 A e B).

Ma l’influenza delle monumentali figure del maestro toscano è innegabile, e sarà una costante quasi endemica in Caravaggio.

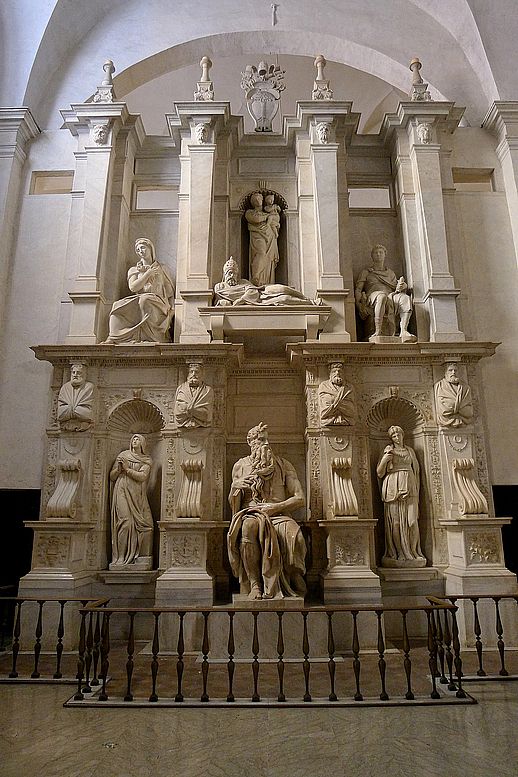

La scrittura si snoda sul filo del racconto di una vita operosa e difficile, sferzata dall’anelito creativo e dai capricci dei potenti. Il lettore non perde mai il filo, è accompagnato dalle parole e dalle immagini in un percorso conoscitivo non semplice ma affascinante, e i numerosi riferimenti all’attualità che l’autore propone, assumono il carattere della tappa obbligata, in un ipotetico ponte lungo secoli, nel quale noi contemporanei ci troviamo nella posizione “privilegiata” di poter guardare dietro di noi, davanti a noi e oltre noi. Il nostro “male di vivere”, l’affanno della quotidianità alla continua ricerca di un traguardo possibile, ricalca il tormento dell’opera che sarà il chiodo fisso creativo per Michelangelo, ovvero il monumento funebre di Giulio II (fig. 19), il cui sontuoso progetto iniziale verrà progressivamente ridimensionato, e non certo per volontà dell’artista.

E questo si nota ancor più oggi al cospetto dell’opera, posta non nella sua collocazione prevista nella Basilica di San Pietro in Vaticano, ma in San Pietro in Vincoli, in posizione laterale e defilata. L’architettura, sebbene elegante e armonica, fatica però a contenere la straripante bellezza e potenza del monumentale Mosè (fig. 20), che lascia intuire – e forse anche rimpiangere – la magnificenza del progetto iniziale di Michelangelo. Una scultura che ha vita propria e tumultuosa in un contesto sostanzialmente asfittico.

Lo studio di Michelangelo sui moti dell’anima trova nel Mosè una tra le sue più alte espressioni.

Scrive l’autore:

“lo stato d’animo è ciò a cui sempre tende la rappresentazione di Michelangelo”.

E qui, lo sguardo lungo del Mosè da “terribilissimo principe” – per citare Vasari – è “l’equivalente plastico dei profeti e delle sibille” della Sistina, secondo Sgarbi. Ma aggiungerei che è anche la prosecuzione dello sguardo del David, perso oltre i confini dell’esperienza materiale, rivolto verso un altrove che noi possiamo solo intuire, a cui tendiamo ma in cui non siamo ammessi. Perché dalla figura del Mosè – fa bene l’autore a lasciare ancora una volta la parola al Vasari – emana la “divinità che Dio aveva messo nel santissimo volto di quello”. Dio è lì, davanti a noi, fatto di muscoli, di carne e sangue, vicino eppure irraggiungibile.

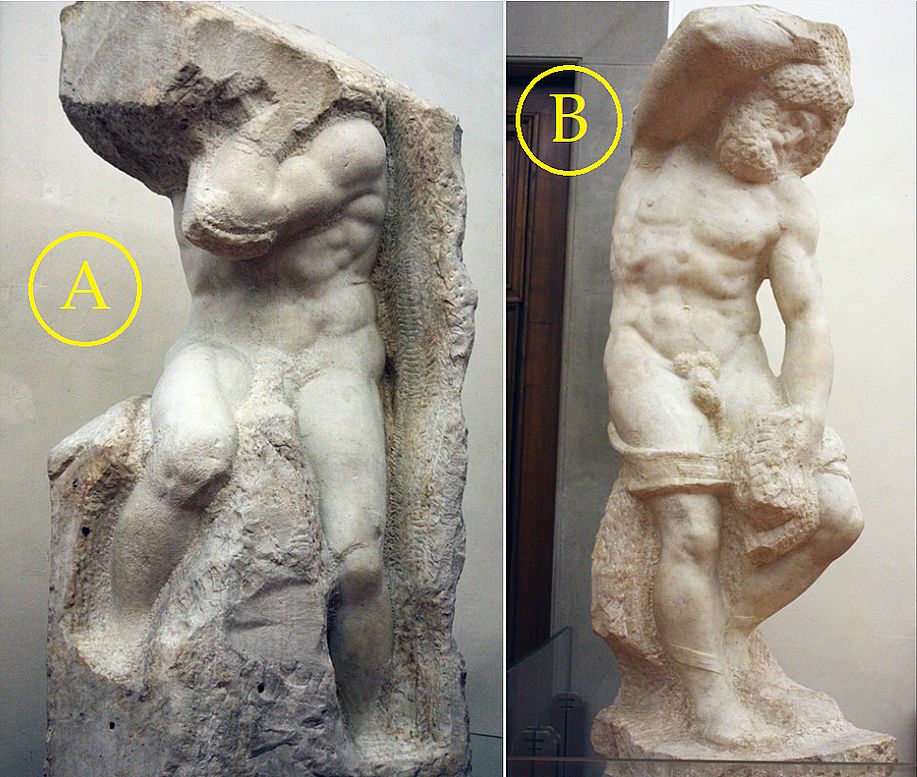

Ciò che rimane della prima idea compositiva di Michelangelo, dice Sgarbi, “vive per frammenti che hanno la loro autonoma esistenza”: i Prigioni che si trovano oggi due al Louvre e quattro alla Galleria dell’Accademia a Firenze. In essi si compie quel concetto paradossale eppure totalizzante che parte da Leonardo, passa per Michelangelo e arriva fino a noi, alla scultura moderna: il pensiero concepito contiene già in sé la pienezza della forma. Ecco perché Michelangelo lascia emergere solo una parte della figura umana dalla materia grezza.

“La forma” scrive Sgarbi “non ha bisogno di essere finita. Le opere non sono incompiute perché l’artista non è arrivato a finirle ma perché si ferma ritenendo di aver espresso tutto”.

L’intuizione della forma appena accennata riesce già a trasmettere il pensiero nella sua totalità, e i Prigioni concretizzano questo miracolo comunicativo pur nella loro incompiutezza. Atlante, lo Schiavo barbuto (fig. 21 A e B), sono pensiero che incalza, sono vita che spinge imperiosa per liberarsi dal giogo della materia.

Atlante regge un mondo che non vediamo; eppure, scrive Sgarbi, ne “avvertiamo la pesantezza, la forza della gravità”. E con essa avvertiamo fortissima la fatica dell’esistenza umana. Lo sentiamo sulle nostre spalle il peso del mondo. Quindi Michelangelo aveva ragione: il “non finito” in realtà dice tanto quanto – se non più – del compiuto.

Bellissimo e decisamente congruo l’accostamento che Sgarbi fa, in questo senso, con alcune opere tarde di Tiziano, il quale rende questa idea del “non finito” ad esempio nella Punizione di Marsia (fig. 22), dove le figure non hanno contorni definiti, dove la pittura lascia al colore la funzione narrativa.

Sgarbi cita anche opere di Pollock e Medardo Rosso come esempi di non finito, ma chi scrive – rispettosamente – porrebbe nel mezzo ancora messer Caravaggio, che scolpisce con la luce ciò che Michelangelo scolpiva con lo scalpello; Caravaggio lascia nell’oscurità parti di corpi, non le dipinge; ciò che la luce illumina basta e avanza. Il messaggio, ovvero il pensiero, emerge pienamente definito in ciò che, della figura, l’artista decide di farci vedere.

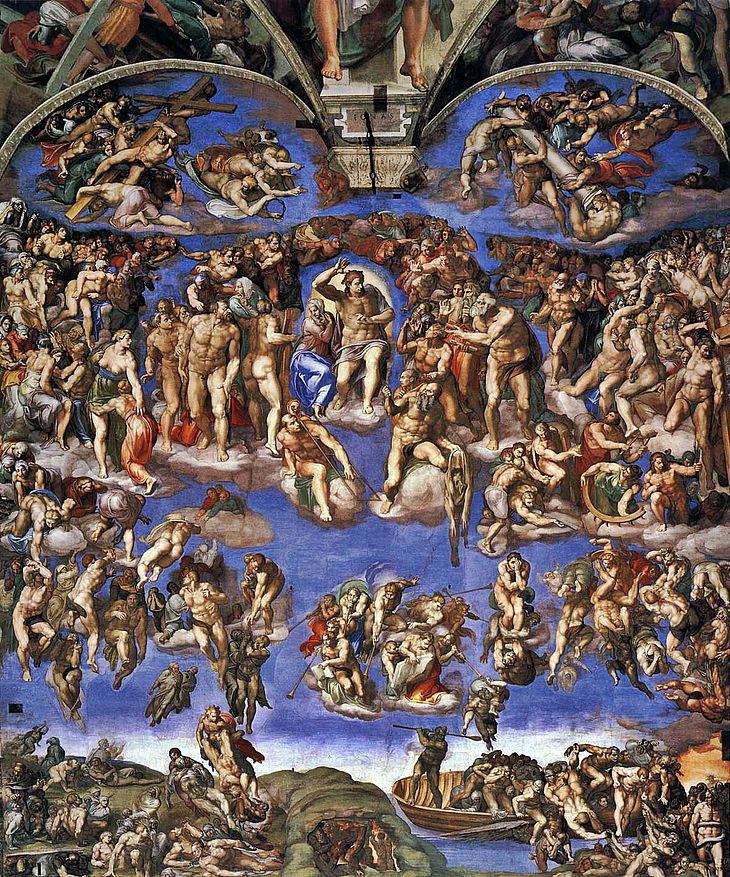

Dove, invece, la totalità dell’espressione concettuale è assolutamente protagonista, è nel maestoso Giudizio universale (fig. 23), che fu per Michelangelo un’altra imposizione, un altro capriccio papale impossibile da eludere;

ma il potere di papa Paolo III nulla poté sulla caparbietà dell’artista, che si risolse infine a realizzare l’opera ma non ammise interferenze né critica alcuna al proprio operato. Magnifica la metafora con cui Sgarbi definisce il Cristo giudice (fig. 24) un “direttore d’orchestra”: rende perfettamente il senso del comando ma nell’accezione della giustizia, perché un direttore d’orchestra mira a ottenere dai suoi musicisti l’armonia del suono. Allo stesso modo il Giudice supremo di Michelangelo mira a ristabilire l’armonia del creato attraverso “un nuovo e definitivo ordine” nel mondo. Il critico ferrarese evidenzia come la Vergine, qui, non sia più la Madre della Pietà vaticana, ma sia ora sotto la protezione del Figlio. Il braccio cadente, esanime, della meravigliosa scultura giovanile, si erge ora potente e imperioso ad assegnare a ciascuno il proprio posto. Era qui che il pensiero “lungo” della Pietà vaticana doveva arrivare.

E si prese le sue brave licenze, Michelangelo, costruendo su quella parete una scena grandiosa e terribile insieme, ortodossa eppure originalissima, stipata di corpi nudi, che fecero indignare Biagio da Cesena, come ricorda Sgarbi, ma senza esito fattivo. Michelangelo dipinse le sue figure seguendo ostinatamente il proprio pensiero, creativo e teologico, che non si esauriva certo nell’esibizione “sfrontata” di un corpo nudo. L’autore evidenzia come la figura di San Bartolomeo che mostra la propria pelle scuoiata (fig. 25), sia “dipinta con una tecnica impressionistica, con grande velocità, quasi un monocromo”, e renda in maniera potente e realistica l’idea di ciò che davvero è l’uomo: un involucro, che contiene qualcosa di infinitamente più alto e nobile.

E poi il meraviglioso San Sebastiano che non ha frecce conficcate nel corpo, come vorrebbe la tradizione, ma Michelangelo – il ribelle Michelangelo – lo raffigura bellissimo e intrepido come non mai, e le frecce del suo martirio gliele pone nella mano sinistra come un vessillo di gloria.

É un trionfo di corpi che prosegue e completa quello della volta, la quale – dice Sgarbi – “compie una curva, come si svolgesse una tela” della quale il Giudizio è l’ultimo lembo e la scena conclusiva. Ed è vibrante di emozione il commento del critico ferrarese nel descrivere quei “Corpi meravigliosi, statuari”; vere e proprie “lezioni di anatomia”. L’autore evidenzia come, ancora una volta, Michelangelo si sia lasciato guidare nella rappresentazione dalle parole dell’amato Dante, suo riferimento intellettuale e teologico; ma rintraccia anche il modello pittorico del Giudizio nel ciclo di affreschi delle Storie degli ultimi giorni eseguiti da Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto, e in particolare si riferisce ai Dannati all’inferno (fig. 26), sottolineando che l’opera ricorda

“per studio e curiosità, anche il mondo germanico, le opere di Dürer, di Schongauer, di Bosch. C’è l’eco dei loro mostri”.

Non a caso Sgarbi vede nelle spaventose figure della parte bassa del Giudizio della Sistina, il corrispettivo dantesco dell’Inferno, rappresentato da un Michelangelo “deformante, espressionista, terribilista.”

Il percorso narrativo si avvia alla conclusione con una riflessione più che opportuna sull’evoluzione dell’arte rinascimentale e – nello specifico – sulla lectio di Raffaello e Michelangelo che sfocerà nel Manierismo, una corrente pittorica totalmente soggiogata dalla magnificenza inarrivabile dei due grandi artisti alla cui perfezione “non si può aggiungere nulla”, al punto da non poter far altro se non imitare la loro “maniera”. Alcuni lo faranno con modalità davvero originali, come Pontormo e Rosso Fiorentino; ma ciò che davvero cambierà il mondo di intendere la pittura, e che proprio Michelangelo aveva introdotto – sottolinea l’autore – è l’affermazione del dato razionale, meditativo, nel concepimento dell’opera; il che farà dell’artista, fino a quel momento considerato poco più che un artigiano, “un intellettuale vero”.

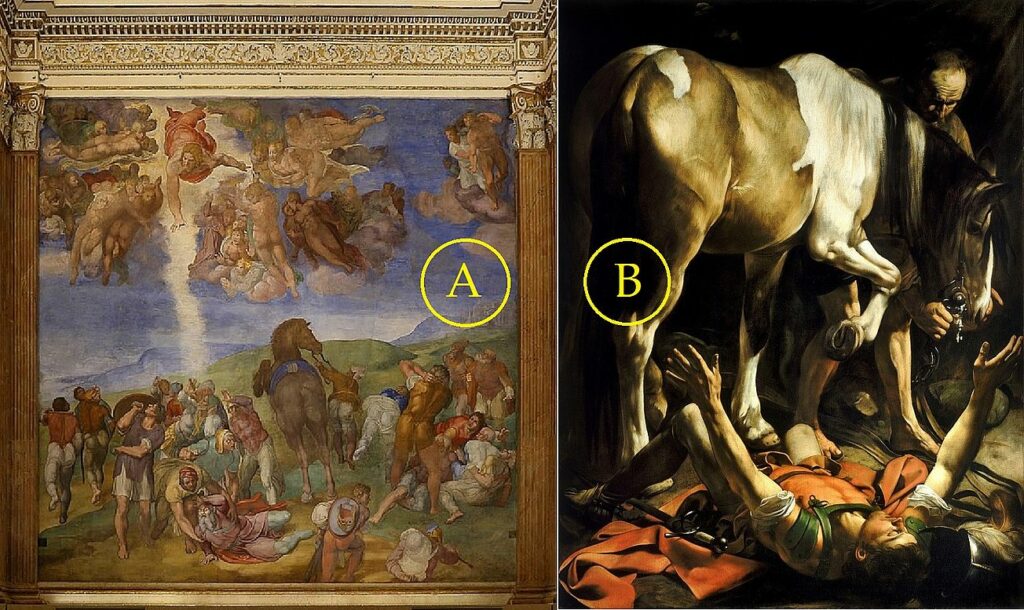

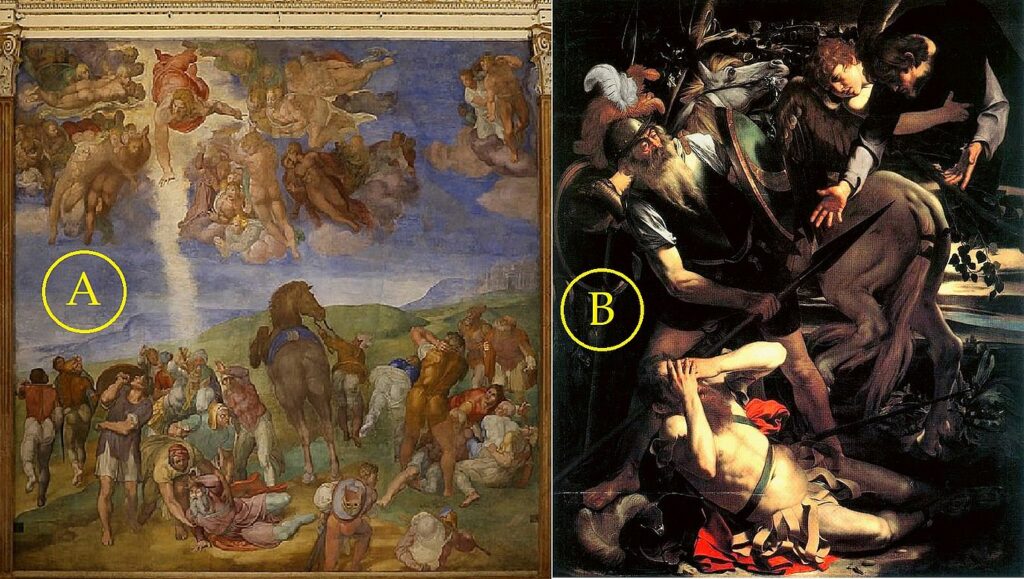

E quell’apice di meraviglia che Michelangelo raggiunse a coronamento di una carriera lunga e gloriosa, Sgarbi lo vede cedere alla tirannia del tempo che sfianca le membra e l’intelletto, nelle opere tarde del maestro toscano. La Conversione di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro (figg. 27 e 28), affrescate sulle pareti laterali della Cappella Paolina, nella visione di Sgarbi, raccontano un Michelangelo stanco, debole nel concepimento delle due scene;

tanto affollate e caotiche quanto essenziali e diretti saranno i due corrispettivi caravaggeschi in Santa Maria del Popolo, mezzo secolo dopo. E in questo caso, l’autore vede il sorpasso del “discepolo” Caravaggio rispetto al maestro. Sebbene il lombardo abbia attinto grandemente dalle due scene michelangiolesche, nella composizione come nella trattazione di alcuni personaggi, la sua zoomata sull’evento cruciale riesce dove la coralità michelangiolesca aveva forse stentato, ovvero catalizzare l’attenzione del riguardante sul messaggio implicito nell’opera.

Sgarbi mette a confronto la Conversione del toscano con la seconda versione dello stesso soggetto eseguita dal lombardo nella Cappella Cerasi (fig. 29 A e B), in cui questa differenza netta di effetto comunicativo risulta evidente;

sebbene – mi sia permessa l’osservazione – la prima versione del soggetto caravaggesco, oggi in collezione Odescalchi (fig. 30 A e B), riprenda chiaramente, oltre alla figura del santo espressa quasi nella stessa posa del corrispettivo michelangiolesco, anche l’idea del “caos” generato da un evento inatteso quanto grandioso.

La differenza di concezione strutturale e pittorica tra i due grandi artisti si evince anche dalla plasticità delle figure, ormai sgonfia in Michelangelo, mentre all’apice della pienezza in Caravaggio.

Michelangelo è anziano e stanco, osserva Sgarbi, ma la sua “non è una lenta decadenza”, anzi. Ed è infatti un Michelangelo “più grigio ma non domo”, per usare i versi di una canzone, quello che lascerà alla storia e ai posteri due meraviglie di straordinaria potenza evocativa come le ultime Pietà: la Bandini e la Rondanini (figg. 31 e 32).

Capolavori assoluti e volutamente “incompiuti” dove il maestro opera una vera e propria catarsi del pensiero artistico. Nella prima è la catarsi del dolore, qui molto evidente al contrario che nella Pietà vaticana, condiviso dai tre protagonisti dei quali Nicodemo rappresenta il vertice ideale, tra la figura del Cristo pesante come non mai, e quella della Madre che quasi stenta a reggerne il corpo esanime. Mentre nella Pietà Rondanini, Sgarbi rileva il culmine del “non finito” condotto “alle estreme conseguenze”. È l’apoteosi della coscienza di fronte all’ineludibilità della morte. Scrive Sgarbi:

“Non è un Cristo eroico, o quello finitissimo, forbitissimo della prima Pietà, è un Cristo debole, le cui gambe non hanno la forza di reggerlo in piedi.”

Con la Pietà Rondanini siamo di fronte a una sorta di regresso del pensiero creativo in Michelangelo, uno sprofondo nell’abisso spirituale insondabile; “sembra che egli non scolpisca corpi ma anime”, osserva l’autore con la grande sensibilità di cui è capace. Ma sottolinea anche – con il piglio inclemente del critico, che da sempre lo contraddistingue – come la collocazione e l’allestimento espositivo odierno di quella straordinaria scultura, abbia sottratto gran parte del suo valore storico come “passaggio dall’antico al moderno, il senso del Rinascimento.” Ma anche della sua poesia, perché quest’opera

“ci parla di qualcosa che, alla fine della sua vita questo meraviglioso artista riesce a raggiungere: rappresentare quello che non è rappresentabile; lo spirito, non la carne”.

E davvero sentiamo anche noi in queste parole tutto il “rumore e la paura” che dovettero percepire i contemporanei di Michelangelo di fronte alle sue opere, meravigliose e terribili come i misteri che ci portiamo dentro. Allora come oggi.

Quello che ci lascia Vittorio Sgarbi con queste pagine, che – come il “non finito di Michelangelo – non ambiscono certo alla completezza riassuntiva di una parabola artistica estremamente ricca e complessa, ma comunque colme di significati e di meraviglia, è il senso di un viaggio: andata e ritorno dal precipizio alla resurrezione dello spirito, del senso della bellezza che abbiamo perduto insieme all’idea di Dio, della coscienza di sé, della continua ricerca del senso della vita.

©Francesca SARACENO, Catania, 10 dicembre 2023.