di Giorgia TERRINONI

Continua al Complesso del Vittoriano di Roma, la mostra Andy Warhol.

Mi aveva molto colpito il titolo che introduce il comunicato stampa: La vera essenza di Warhol al Vittoriano. Un’esposizione con oltre 170 opere traccia la vita straordinaria di uno dei più acclamati artisti della storia

Quest’affermazione, alquanto sensazionalistica, è falsa! Inoltre, la questione della vera essenza mi pare assolutamente irrilevante quando si parla del lavoro di Warhol. Perché? Da dove cominciare? Come mostrare che il mio non vuole essere un puro polemizzare, ma un tentativo di sfatare anche solo qualcuna delle bugie contenute in quell’affermazione e, di conseguenza, nella mostra?

Ad avermi terrorizzata – attraversando le sale che compongono l’esposizione – è il falso storico-artistico che si tenta di vendere al visitatore. Un falso addolcito dall’abuso di luminarie al neon e da un’ambientazione in stile Studio 54.

Un’acidità apparentemente ammorbidita. Simile a una droga assunta con succo d’arancia.

Questo falso mi terrorizza perché appesantisce ulteriormente quella coltre d’ignoranza che intossica certi fatti dell’arte contemporanea, soprattutto nel nostro Belpaese.

Mi piacerebbe poter dire ai visitatori reali e/o potenziali che hanno visto o che andranno a vedere la mostra, che questa non ha nulla a che fare con Andy Warhol, figuriamoci con la sua vera essenza! Forzando un po’ le cose, la si potrebbe definire una mostra che ha a che fare soprattutto con il merchandising prodotto intorno a Warhol. Ma di quello rigorosamente prodotto post mortem.

Darò per scontata la vocazione di Arthemisia a organizzare eventi con il quasi unico obiettivo di far cassa. Ma il curatore avrebbe dovuto sapere – almeno un po’ – che non si può fare una mostra di opere se le opere non ci sono! E, qualora avesse comunque accettato la curatela, avrebbe almeno dovuto produrre dei contenuti allettanti per evocare quelle opere fantasma.

E invece il curatore, che sarà sicuramente uno storico dell’arte – per questa ragione me la prendo con lui – cosa ha fatto? Non solo ha avallato una mostra su Warhol, dove praticamente di Warhol non ci sono opere, ma ha contribuito ad arricchire le sale di un falso lezioso.

Provo a spiegarvi perché parlo di falso.

Nel pannello esplicativo della prima sala Warhol viene descritto come ‘un giovane artista e illustratore figlio di immigrati slovacchi e originario di Pittsburgh…’. Siamo nel 1962.

Allora è bene sapere che:

- Warhol è sì figlio d’immigrati slovacchi ma, avendo manifestato un precoce talento artistico, viene messo dalla famiglia in condizione di studiare e si laurea in design al Carnegie Institute of Technology di Pittsburgh.

- Già nel 1949 si trasferisce a New York, dove ha un successo immediato come artista commerciale realizzando, per una serie di clienti di alto livello, pubblicità per riviste, vetrine, copertine di libri e di dischi, ecc.

- All’inizio degli anni ’60 è già abbastanza ricco da comprare opere di Jasper Johns, Frank Stella e persino di Marcel Duchamp.

- Nello stesso periodo entra nella scuderia di quello che è stato probabilmente il più grande gallerista del secolo scorso, vale a dire Leo Castelli (e qui ci sarebbe una storia bella ma lunga da raccontare, magari un’altra volta).

Tutto questo per dire chi era Andy Warhol già nel 1962! È infatti proprio nei Sessanta che si situa il periodo d’oro dell’artista e, in particolare, tra il 1962 e il 1968.

Nei primi anni del decennio Warhol realizza – ancora manualmente – alcuni quadri che raffigurano personaggi tratti dal mondo del fumetto (Mickey Mouse, Dick Tracy, Popeye). Questa sua operazione si muove in parallelo con la ricerca di Roy Lichtenstein. I due artisti – a breve tra i più amati cavalieri della Pop Art – lavorano al principio autonomamente e, solo in un secondo momento, guardano al lavoro l’uno dell’altro. Infatti, laddove le copie dei fumetti di Lichtenstein sono linde, dure e asettiche, quelle di Warhol evidenziano compiaciute molti errori manuali –a scimmiottare ancora la lirica imperfezione dell’Espressionismo Astratto, un macigno faticosissimo da spostare per i più giovani artisti americani– e le sfocature tipiche delle immagini dei media.

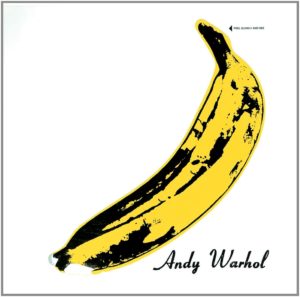

Tra il 1962 e il 1963 Warhol abbandona l’esecuzione manuale delle proprie opere e si affida alla serigrafia, alla produzione industriale, alla macchina da presa, all’installazione, ecc: nascono, così, le scatole di Campell’s soup, le serie Death and Disaster, Fai da te, Elvis e Marilyn, le Brillo Boxes, i film sperimentali come Sonno o Bacio – in cui il titolo descrive la sola azione visibile sullo schermo – le Silver Clouds. Nel 1964 Warhol stabilisce il suo studio in un loft sulla 47a strada; questo prende il nome di Factory e diviene un luogo di ritrovo postbohémien affollato di superstar del milieu underground. Nello stesso anno, inizia a collezionare istantanee del mondo che lo circonda, scattando migliaia di Polaroid. Nel frattempo è anche manager e produttore musicale – si ricordi la celebre copertina con la banana disegnata per il primo album dei Velvet Underground & Nico – eccetera, eccetera…

Warhol stabilisce il suo studio in un loft sulla 47a strada; questo prende il nome di Factory e diviene un luogo di ritrovo postbohémien affollato di superstar del milieu underground. Nello stesso anno, inizia a collezionare istantanee del mondo che lo circonda, scattando migliaia di Polaroid. Nel frattempo è anche manager e produttore musicale – si ricordi la celebre copertina con la banana disegnata per il primo album dei Velvet Underground & Nico – eccetera, eccetera…

In meno di quarant’anni di carriera artistica Andy Warhol ha fatto tante di quelle cose da far impallidire l’annoiato uomo medio che sonnecchia sul divano per l’intera durata del weekend. Ha fatto quindi moltissime cose, alcune più interessanti di altre, alcune insuperabili anche se ormai storicizzate, altre piuttosto velleitarie. Come è normale che sia, tanto più per un uomo che pare abbia esibito tutto di se stesso, o piuttosto questo è ciò che ha voluto far credere.

Ma a un certo punto, complice la morte dell’artista e l’avidità di quel che restava della sua famiglia, tutto è finito all’interno di un calderone speculativo. Perciò, di Warhol è stata considerata arte geniale persino la biancheria sporca. Negli ultimi decenni, però, le cose sono state rimesse un poco a posto, complice la carestia post apocalittica di opere, ma anche la storia dell’arte.

E di Warhol si è tornati a valorizzare assai un grande, anzi immenso periodo d’oro, quello degli anni Sessanta. Non che prima o dopo non ci sia stato nulla. Ci sono state grandi idee prima – soprattutto nell’ambito dell’arte commerciale – e anche dopo. In questo secondo caso, penso alla serie poco nota degli Oxidation Paintings. Ma l’arte contemporanea Warhol l’ha stravolta negli anni che vanno dal 1963 al 1968. Prima l’hanno stravolta altri artisti, dopo altri ancora.

La rivoluzione che Warhol ha operato nell’arte degli anni Sessanta è duplice e riguarda tanto la forma quanto il contenuto. La rinuncia alla pura manualità non è idea nuovissima. La sua storia inizia alla fine del 1800 con le ballerine polimateriche di Degas, sculture che combinano bronzo e tessuti. Si passa poi per i collages di Picasso, per la poetica dell’oggetto trovato e si arriva fino ai combine paintings di Rauschenberg. Tutto questo accade molti anni prima che a Warhol venga in mente di utilizzare la tecnica serigrafica per comporre le sue tele. Eppure, l’adozione della serigrafia da parte di Warhol ha un valore molto importante e innovativo. Con le serigrafie degli anni Sessanta l’artista adotta un linguaggio, misto di forma e contenuti, che abbraccia totalmente l’epoca nella quale egli vive. Anzi, si può dire che le sue serigrafie parlano di un presente/passato, o di un passato recentissimo – quello tratto dai quotidiani e rotocalchi – e lo proiettano verso il futuro. Presente/passato e futuro, tra loro molto ravvicinati, vengono smascherati nelle immagini di Warhol, attraverso lievi ma non impercettibili incrinature. Cioè, a essere smascherata è la natura traumatica della realtà. Per capire perché tale natura traumatica sia stata mascherata basta, forse, guardare alla storia che precede di pochi decenni il lavoro dell’artista.

La serie della Morte in America, quel vasto corpus di opere che comprende le serigrafie tratte da fotografie dei giornali d’incidenti stradali, suicidi, omicidi, avvelenamenti, sedie elettriche e scontri per i diritti civili (morti anonime e morti delle celebrità), è stata oggetto di interpretazioni estremamente significative. Alcuni tra i più grandi studiosi e storici dell’arte del secolo scorso e di quello presente si sono esercitati a leggere queste opere tanto banali, quanto criptiche. Tre le potenti letture della Morte in America, quella simulacrale (Roland Barthes), quella referenziale (Thomas Crow) e una terza, che attinge alle prime due per trovare una via autonoma, ovvero quella del realismo traumatico (Hal Foster). Ci vorrebbero molte pagine, che non ho, per argomentarle. Vi rimando alla loro lettura, promettendovi che non vi pentirete.

Nulla di tutto ciò che ho brevemente scritto finora per tratteggiare la personalità artistica di Warhol compare, nemmeno un accenno, nelle opere o nei contenuti della mostra.

Forse, c’è traccia solo della collaborazione con i Velvet Underground & Nico, ridotta però a una specie di cimelio nostalgico, senza nemmeno un po’ di fascino vintage. Sia chiaro, di serigrafie in mostra ne trovate, ma sono tutte o quasi su carta. C’è un’enorme differenza, da un punto di vista storico oltre che commerciale, tra serigrafie su tela e serigrafie su carta. Riguardo alle prime abbiamo già detto qualcosa; quanto alle seconde, si tratta di multipli – anche se nessuno si è premurato di dirvelo o di fornirvi la numerazione. Inoltre, queste ultime appartengono tutte a un periodo compreso tra la seconda metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta, ovvero al periodo in cui la Factory è una specie di carrozzone. Si pensi alla pietosa collaborazione tra un Warhol ormai arrivato al capolinea e un Basquiat ridotto a un colabrodo, per capire di cosa parlo. Le opere in mostra risalgono insomma al periodo in cui l’artista si concedeva, quasi si prostituiva – non senza una certa dose d’ironica rivincita – a quel mondo mainstream, grezzo ma patinato, al quale lui non sarebbe mai veramente potuto appartenere.

“È come prendere l’esterno e applicarlo all’interno, o come prendere l’interno e metterlo all’esterno”.

Questa affermazione, piuttosto criptica, Warhol la pronuncia riferendosi alla Pop art. E la pronuncia riferendosi al rapporto tra fantasie private e dimensione pubblica …