di Nica FIORI

Al numero sette si attribuiscono molte proprietà magiche sulla base di antiche credenze che risalgono all’astrologia babilonese e alle speculazioni pitagoriche. Secondo gli antichi greci e romani sette erano i pianeti (ovvero i corpi celesti Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole), sette le stelle dell’Orsa maggiore, sette le Pleiadi, mitiche figlie di Atlante e dell’Oceanina Pleione trasformate in stelle, sette le Iadi, figlie di Atlante e di Etra, che piansero la morte del fratello Iante finché Zeus non le trasformò in una costellazione, il cui sorgere segnava l’inizio delle piogge primaverili.

Per uno straordinario insieme di circostanze questo numero divenne per Roma, fin dalle origini, il numero emblematico per eccellenza, in quanto la città si sviluppò su sette colli e venne governata da sette re.

Sette erano pure i fiumi sotterranei che, secondo Plinio, erano incanalati nel suolo della città fin dai tempi di Tarquinio Prisco (Naturalis Historia, XXXVI, 105-106). Ma ancora prima, se pensiamo al mitico approdo di Enea nel Lazio, sette sono gli anni di peregrinazione dell’eroe troiano nel mare, dopo l’incendio di Troia.

Numero che è annunciato, secondo quanto narra Virgilio nell’Eneide, da un episodio portentoso che si verifica quando Enea sbarca in Sicilia, un anno dopo la morte del padre Anchise, per commemorarlo con riti e giochi funebri. Durante la libagione rituale, che consisteva nel versare nella terra due coppe di vino, due di latte e due di sangue degli animali sacrificati e nello spargere fiori purpurei, Enea rivolge la sua preghiera all’ombra del padre.

“Così pregava, e dai recessi profondi lubrico un serpe, / sette gran spire, sette volute traendo, / abbracciò placido il tumulo, strisciò tra gli altari, / plumbeo il dorso, macchiato, ma il fulgore dell’oro / ne incendiava le squame, come un arcobaleno da nube / mille colori cangianti riflette dal sole. / Stupì vedendolo Enea. Col lungo corpo strisciò / fra tazze e lucenti calici quello e alla fine / gustò le offerte, e innocuo di nuovo discese / nel profondo del tumulo, lasciò l’altare lambito”. (Eneide, V, 85-94, traduzione di Rosa Calzecchi Onesti).

Enea non sa se quel serpente sia il genius loci o un demone al servizio del padre (famulus parentis) e rinnova i sacrifici e le offerte agli dei Mani. Le sette spire alludono alla durata delle peripezie di Enea che avranno fine al settimo anno, quando sbarcherà nel Lazio dando così inizio all’era da cui sorgerà Roma.

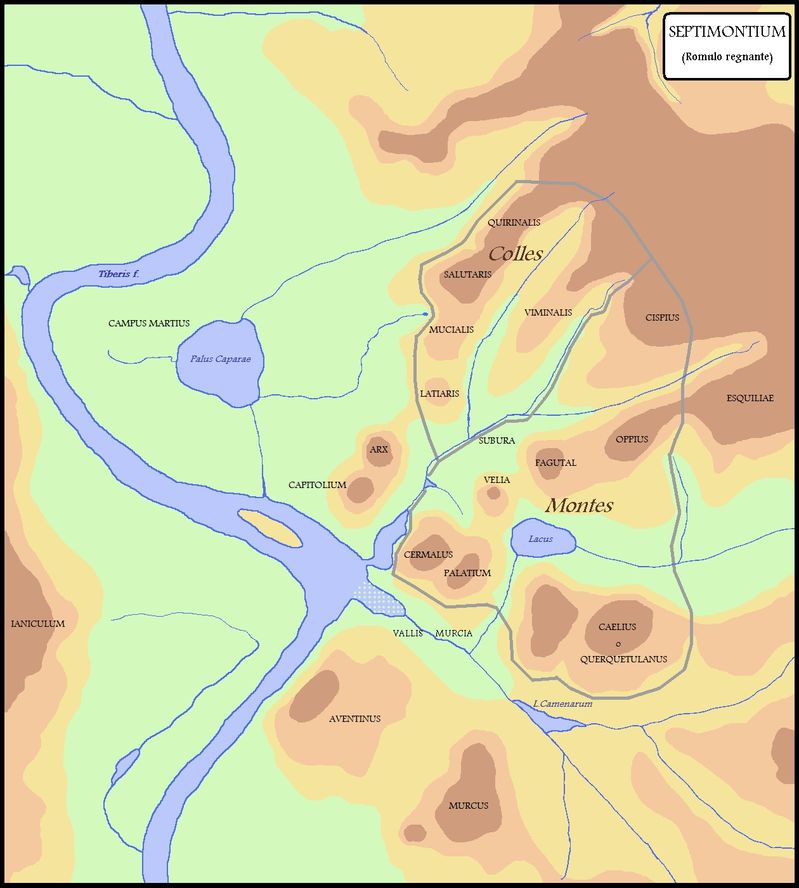

Una delle festività più tradizionali dell’Urbe, ma limitata agli abitanti dei montes, era quella del Septimontium, che si celebrava l’11 dicembre in ricordo dell’unione tra gli abitanti delle sette alture della Roma arcaica: non i sette colli tradizionali, ma le due cime del Palatino (Palatium e Cermalus), le tre dell’Esquilino (Fagutal, Oppius e Cispius), la Velia, che collegava Palatino ed Esquilino, e il Caelius.

Nella toponomastica, poi, il numero è presente più volte. L’Arco di Tito veniva chiamato nel Medioevo Arcus septem lucernarum per la raffigurazione della menorah, il candelabro ebraico a sette bracci; ricordiamo che l’arco venne eretto dopo la presa di Gerusalemme del 7O d.C. e, poiché voleva celebrare questa importante vittoria, vi furono rievocate nei suoi due pannelli la processione trionfale di Tito lungo la via Sacra e il bottino del tempio di Gerusalemme. Per questo motivo si dice che nessun ebreo passasse lì sotto.

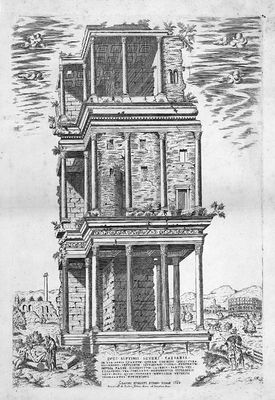

Uno dei più importanti monumenti della città, situato alle pendici meridionali del Palatino, era il Septizonium, fatto costruire da Settimio Severo come quinta scenografica del suo palazzo, per riempire di meraviglia i viaggiatori che giungevano a Roma dalla via Appia, compresi quelli provenienti dall’Africa, sua terra d’origine.

Abbiamo delle idee molto vaghe sulla sua struttura, perché venne demolito alla fine del XVI secolo da Domenico Fontana, per volere di Sisto V. I blocchi di travertino ricavati vennero utilizzati in numerosi monumenti dell’epoca, quali le basi dell’obelisco Vaticano e della colonna Antonina e le tombe dei pontefici Sisto V e Pio V, mentre le colonne finirono in tante chiese e cappelle. Alcuni disegni del Rinascimento ce lo mostrano come un fabbricato a tre piani, con avancorpi sporgenti ornati da colonne policrome.

Sembra che l’edificio fosse composto in origine da sette zone, orizzontali o verticali, da cui sarebbe derivato il nome. Nel Medioevo veniva anche chiamato Septifolium, Septizodium, Septemsoliis, denominazioni che hanno suggerito differenti etimologie, collegate ai sette pianeti o alle sette divinità che li simboleggiano o ai sette giorni della settimana.

Fra le strade romane vi è ancora la via delle Sette Sale, sul colle Oppio, che prende il nome dai sette ambienti (ma in realtà erano nove) di un gigantesco serbatoio d’acqua che era in relazione con le Terme di Traiano. Una via intitolata Septem Caesaribus e un’altra chiamata Septemventus sono invece sparite.

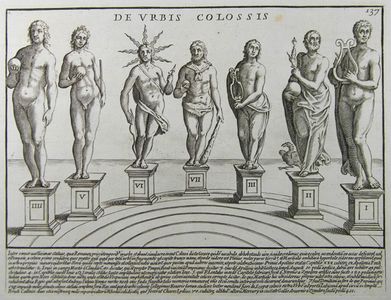

Ricordiamo ancora che sette erano i componenti del collegio sacerdotale degli epuloni (i septemviri epulones, preposti alla celebrazione del banchetto sacro in onore di Giove (epulum Iovis), sette erano le coorti dei vigiles, il corpo di guardia istituito da Augusto con il compito di vigilare sulla città nelle ore notturne e di spegnere gli incendi, sette erano i colossi della città (demoliti nei saccheggi delle invasioni barbariche), sette erano i giri che facevano i carri nel circo, sette erano i testimoni che dovevano essere presenti per dare validità a un testamento.

Ma la cosa più particolare era che la vita della città e la salvezza dell’impero dipendessero nel credo comune da sette “cose fatali” (pignora o paria, ovvero pegni o garanzie), gelosamente custodite nei recessi dei templi all’interno delle mura cittadine. Come scrive il grammatico Servio nel suo Commento all’Eneide (nella redazione del cosiddetto Servio Danielino): “Septem fuerunt pignora quae imperium Romanum tenent” (sette furono le garanzie che mantengono l’impero romano).

Vediamole una per una nell’ordine elencato da Servio:

1- La pietra aniconica di Cibele (acus Matris deum): era probabilmente un aerolito scuro di forma conica, ritenuto una dimora della dea. D’altra parte le civiltà più antiche hanno sempre attribuito alle pietre cadute del cielo una sacralità celeste e le hanno venerate come simulacri.

Sul finire della seconda guerra punica, quando Annibale, vinto ma sempre pericoloso, combatteva ancora nelle montagne del Bruzio, si verificarono ripetute piogge di pietre; per tranquillizzare la popolazione, su indicazione dei libri Sibillini, venne inviata da Roma una delegazione in Asia Minore per richiedere la sacra pietra ad Attalo, re di Pergamo, che la donò.

Giunse a Roma miracolosamente nel 204 a.C., dopo che la nave che la trasportava, arenatasi, venne disincagliata dalla Vestale Claudia Quinta, che la trascinò con la sua cintura (Ovidio, Fasti, IV, 305-344).

Alla presenza della pietra di Cibele venne ovviamente attribuita la cacciata di Annibale.

Venne custodita inizialmente nel santuario della Vittoria sul Palatino e poi in quello della Magna Mater, sempre sul Palatino. La grande Madre Cibele, in effetti, fu l’unica divinità straniera accolta nel cuore della città, perché proveniente dalla terra di origine di Enea.

2 – La quadriga dei Veienti (quadriga fictilis Veientorum): rappresentava il carro di Giove ed era custodita nel tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio; era stata commissionata da Tarquinio il Superbo ad alcuni artigiani di Veio. Durante la cottura la quadriga si ingrandì a un punto tale che si dovette rompere il forno per toglierla fuori. Questo prodigio fu interpretato come segno di grandezza e di gloria per chi l’avesse posseduta.

3 – Le ceneri di Oreste (cineres Orestis), ovvero del figlio di Agamennone che aveva vendicato la morte del padre uccidendo la madre Clitennestra e il suo amante Egisto. Perseguitato dalle Erinni, Oreste, accompagnato dal suo amico fraterno Pilade, sarebbe giunto nella Tauride, senza sapere che lì si trovava sua sorella Ifigenia, da lui creduta morta (in quanto sacrificata dai Greci), e che invece era stata salvata da Artemide ed era divenuta sacerdotessa della dea. Poiché Oreste e Pilade erano stati fatti prigionieri, Ifigenia li liberò e i tre sarebbero fuggiti insieme portando via la statua di Artemide. In seguito Oreste andò in Attica e si sottopose al giudizio dell’Areopago, il tribunale di Atene, che lo assolse dal delitto di matricidio, liberandolo così dalla persecuzione delle Erinni. Le ceneri di Oreste erano ritenute un portafortuna dagli abitanti di Tegea (città dell’Arcadia), che le custodivano, e perciò gli Spartani, secondo Erodoto, per poter espugnare la città dovettero prima impadronirsene e poi le seppellirono nella loro città nel tempio delle Parche. Secondo una versione del mito le ceneri vennero portate ad Ariccia da Ifigenia, presso il locale tempio di Artemide/Diana, e in seguito furono collocate a Roma nel tempio di Saturno.

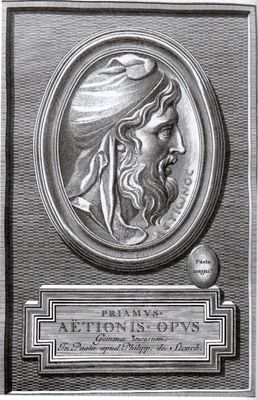

4- Lo scettro di Priamo (sceptrum Priami): era uno degli oggetti salvati da Enea e portato nel Lazio e ad esso si attribuivano magici poteri per le particolari virtù che avevano contraddistinto il re troiano. Secondo Virgilio, Enea lo avrebbe donato a Didone, insieme ad altri oggetti scampati alla rovina di Troia, appartenuti a Ilione (Eneide, I, 653), figlia maggiore di Priamo.

5 – Il velo di Ilione (velum Ilionae): era un altro oggetto proveniente da Troia e considerato un potente talismano. Anche per questo oggetto Virgilio sostiene che Enea lo avesse mandato in omaggio a Didone e parla in realtà di “un velo intessuto d’un croceo fregio d’acanto” che Elena avrebbe ricevuto in dono dalla madre Leda (Eneide, I, 650). Sorge il dubbio che ci possa essere stato uno scambio tra i due nomi, perché Elena era stata la causa della guerra di Troia e quindi era poco gradita dai Romani, ma è pur vero che, senza quella guerra, Enea non sarebbe approdato nel Lazio, e comunque Elena era pur sempre una figlia di Zeus, nata dall’accoppiamento del dio, sotto forma di cigno, con Leda.

6 – Il Palladio (palladium): era la piccola statua della dea Pallade che si riteneva caduta dal cielo su Ilio, mentre il mitico re Dardano ne fabbricava il tempio. Ulisse e Diomede se ne erano impadroniti per consentire la presa della città, perché secondo un oracolo la salvezza di Troia era legata al possesso del simulacro, ma secondo un’altra versione riferita da Dionigi di Alicarnasso (Antichità romane, II, 66, 5) gli eroi greci avrebbero rubato una sua copia, mentre il vero Palladio sarebbe stato portato da Enea nel Lazio, come riferito anche da Plutarco (Camillo, 20, 6).

Sarebbe stato poi collocato da Numa Pompilio nel tempio di Vesta, dove venne salvato da un incendio nel 241 a.C. dal pontefice massimo Lucio Metello, che ne risultò accecato. In un secondo tempo sarebbe stato spostato in un altro tempio dedicato da Elagabalo al Sole invitto, sul luogo forse dove è la chiesa di San Sebastiano al Palatino, un tempo detta in Palladio o in Pallaria.

7 – Gli ancili (ancilia): erano gli scudi sacri dei Romani, di forma allungata con due rientranze semicircolari ai lati. Secondo la leggenda uno di tali scudi era caduto dal cielo durante una pestilenza e poiché Egeria (la mitica ninfa consigliera di Numa Pompilio) aveva profetizzato che dalla sua conservazione dipendeva il destino di Roma, ne vennero fatti altri undici uguali. L’artefice Mamurio Veturio aveva eseguito il lavoro talmente bene che non si riusciva più a distinguere l’originale dalle copie.

Pertanto tutti e dodici gli scudi vennero affidati alla custodia del collegio sacerdotale dei Salii, nel santuario di Marte sul Palatino. Due volte l’anno, in marzo e ottobre, i sacerdoti li portavano in processione per la città tenendoli appesi al collo, durante una danza in cui cantavano il nome del dio e dell’artefice.

In base a questo elenco, notiamo che almeno tre di questi pignora (il palladio, il velo e lo scettro) sarebbero stati trasportati da Enea nel Lazio e quindi potrebbero essere compresi tra i “penati” di Troia, una sorta di reliquie della città di origine. Il loro arrivo nel suolo italico potrebbe essere visto anche come ritorno in una terra atavica, perché Dardano, uno dei fondatori di Troia, proveniva dalla città di Corito, secondo le parole di Virgilio (Eneide, III, 167-171). La città corrisponde all’attuale Cortona (in provincia di Arezzo), tanto che un detto locale definisce questa città etrusca “mamma di Troia e nonna di Roma”.

La provenienza dal cielo sembra accomunare il palladio, la pietra di Cibele e l’ancile fatto cadere da Marte, che diventano oggetti con funzione magico-protettiva in quanto donati dalle divinità. E non è forse un caso che la loro dispersione sia coincisa con la caduta dell’impero romano. Del resto i Romani

“furono un popolo di profonda religiosità, di una visione cosmica e sacralmente percepita e ordinata nello spazio e nel tempo, in cui naturale e soprannaturale si coniugavano secondo una continua metamorfosi”,

come scrive Mino Gabriele nel suo recentissimo libro I sette talismani dell’Impero (Adelphi 2021).

Lo stesso Gabriele aggiunge:

“Consapevoli dell’impossibilità di racchiudere in un solo nome o in una sola immagine il divino e le sue arcane dinamiche, rispettarono qualsiasi altra concezione del sacro che non fosse la loro, incontrata con l’espandersi dell’Imperium”.

Il fatto di affidare la salvezza della città a sette oggetti impregnati di sacralità, legati anche a divinità importate, in realtà non bastava per godere di una sicurezza totale. Grande importanza veniva data alla prescrizione di mantenere segreto il nome occulto di Roma, per la paura che un nemico, conoscendolo, avrebbe potuto gettare una maledizione su di essa, dopo aver evocato il suo nume tutelare per mezzo di una formula (evocatio).

Gli stessi Romani, quando erano in procinto di assalire una città, invocavano la sua divinità protettrice, promettendole un culto uguale o maggiore a Roma, se avesse assistito i Romani nell’impresa. Un esempio di questa usanza è riferito da Tito Livio nel V libro delle Storie, quando parla di M. Furio Camillo che, venuto a conoscenza della divinità di Veio, così la invocò:

“Ti scongiuro, o Giunone Regina, che ora hai un culto in Veio, di volerci seguire vincitori a Roma ove la tua grandezza avrà un tempio degno di te”.

La stessa cosa fece Scipione per Cartagine scongiurando gli dei locali a disertare quei luoghi e ad accettare l’ospitalità di Roma.

Tornando al numero sette, bisogna riconoscere che i suoi attributi dai magici risvolti sono talmente tanti che sarebbe arduo enumerarli. Non possiamo trascurare, però, che in ambito religioso acquistò grande importanza presso i seguaci del dio Mitra per la credenza che l’anima ascendesse al cielo attraverso sette sfere planetarie; sette erano pertanto i gradi iniziatici del mitraismo. La credenza cristiana dei sette livelli del Purgatorio potrebbe derivare forse da questo culto. Gli studiosi medievali vedevano nel sette la combinazione del sacro tre con il profano quattro e così il sette era visto come il numero di tutte le sequenze della vita; forse da questa concezione deriva anche, tra le altre cose, la presunta crisi del settimo anno di matrimonio, in quanto segna la fine di una sequenza e quindi un momento di cambiamento.

Nica FIORI Roma 30 Gennaio 2022