di Claudio LISTANTI

Il ‘giallo’ seicentesco della morte di Cartesio

In questi primi giorni di autunno sono sempre più chiari i segni della piena ripartenza dello spettacolo dal vivo, settore tra i più colpiti dagli effetti drammatici della pandemia che ci ha colpito. Tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è sembrato, in questi mesi, come sottoposto ad una certa mancanza di ispirazione.

Ma proprio in questo periodo, però, abbiamo ricevuto dei segni confortanti, e indiscutibili, di rinascita e di ritorno all’agognata normalità. Tra questi possiamo annoverare la produzione e la rappresentazione di una nuova opera teatrale in musica, risultata molto stimolante nei contenuti e particolarmente apprezzabile per la realizzazione complessiva, scenica e musicale.

Nello specifico parliamo dell’opera Le ossa di Cartesio rappresentata in prima esecuzione assoluta a Terni il 9 ottobre scorso, inserita nella stagione di Opera InCanto 2021, coprodotta dalla stessa istituzione umbra con il Festival di Nuova Consonanza e nata dalla fervida fantasia dello scrittore e musicologo Guido Barbieri che ha creato un libretto messo in musica da Mauro Cardi, tra i musicisti più in vista di oggi.

Ispirazione principale di questa nuova realizzazione che arricchisce il già cospicuo bagaglio appartenente al campo del teatro musicale, tra le manifestazioni culturali più frequentate nel nostro paese, è tutta contenuta nel titolo, Le ossa di Cartesio, un’opera lirica che ha alla base le vicissitudini delle ossa del filosofo-matematico Cartesio oggetto dell’attenzione dei feticisti di tutta Europa che bramavano avere nelle proprie case brandelli di quel corpo ‘eccellente’ tra i quali un significato particolare era racchiuso nel possesso della parte più preziosa di quei resti mortali: il cranio. Al fianco di questo fenomeno di conservazione di reliquie ‘laiche’ l’estensore del libretto, Guido Barbieri, ha inserito una sorta di ‘giallo’ consumato nel frastagliato ambiente seicentesco che avanza l’ipotesi che la morte di Cartesio non sia dovuta alla polmonite come riportano scritti ed enciclopedie ma, al contrario, ad una subdola forma di avvelenamento da arsenico da parte di un emissario del Papa, una supposizione dovuta agli studi del filosofo tedesco Theodor Ebert che nel 2009 ha estrinsecato nella sua monografia La morte enigmatica di René Descartes.

Con Le ossa di Cartesio questi temi sono stati sviluppati producendo un’opera certamente affascinante nell’insieme e del tutto godibile per lo spettatore grazie anche al valido concorso di tutte le componenti dello spettacolo.

René Descartes, per noi italiani Renato Cartesio (più semplicemente Cartesio), è stato uno degli intellettuali più importanti della prima metà del ‘600. Nato a La Haye-en-Touraine 31 marzo 1596 fu filosofo e scienziato. Fin dal 1605 entrò nel collegio dei gesuiti di La Flèche dove fino al 1614 seguì le lezioni ‘basilari’ di allora che provenivano da discipline come grammatica, umanità, retorica, filosofia.

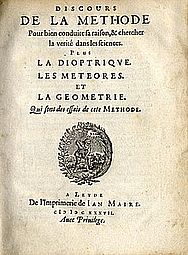

Queste solide basi permisero a Cartesio di essere uno dei precursori del pensiero filosofico moderno. Un nuovo modo di pensare che partiva dal rifiuto delle tradizionali forme di insegnamento applicate nelle scuole e ricercare un nuovo metodo da applicare alla ricerca filosofica e scientifica prendendo a modello la matematica. Un pensiero teorizzato nei Discorsi sul metodo, prefazione a tre saggi scientifici, Diottrica, Meteore e Geometria con i quali forma un corpo unico. Sua anche l’introduzione dei cosiddetti ‘assi cartesiani’ che ha avviato il concetto di geometria analitica.

Nel 1644 scrisse i Principi di filosofia una sorta di corso filosofico nel quale le sue idee vengono materializzate sotto forma si singole tesi. Famoso per la sua attività scientifico-letteraria-filosofica era apprezzato in tutta Europa. Conseguenza di tale fama fu l’invito, nel 1649, della regina Cristina di Svezia, a trasferirsi a Stoccolma dove terminò i suoi giorni terreni l’11 febbraio del 1650.

Questo ultimo periodo è focalizzato ne Le ossa di Cartesio. Elemento centrale della rappresentazione è il predominante monologo recitato di Cartesio che parla dall’aldilà ponendo in risalto tutti quegli eventi che caratterizzarono i circa due mesi che precedettero la sua morte della quale giunge a capire anche la vera causa.

Il testo mette in risalto la personalità della Regina Cristina di Svezia sovrana illuminata entrata nella storia per la sua volontà di trasformare Stoccolma in una sorta di ‘Atene del Nord’ con il coinvolgimento degli artisti e dei pensatori più illustri. La convocazione di Cartesio a Stoccolma è in linea con questa concezione in quanto Cristina aveva letto tutti i libri del filosofo e, citando le parole del libretto “… avere con se il libro più prezioso: Cartesio in persona”. Le lezioni si tenevano di prima mattina e proprio alla prima occasione espose al filosofo un dubbio che la tormentava: “… secondo voi dove nascono le passioni umane, in quale parte di noi? Nell’anima, nella mente o nel corpo?” La risposta di Cartesio a questo quesito è illuminante per chiarire la struttura di questa opera. Cartesio dichiara di non avere risposte esaurienti ma per raggiungere lo scopo dona ad Elisabetta il suo ultimo libro: Le passioni dell’anima. In questo volume Cartesio sosteneva che le passioni primarie degli esseri umani sono la Meraviglia, la Gioia, la Tristezza, l’Odio, l’Amore e il Desiderio. Esse “non abitano nell’anima – come si è sempre creduto – bensì nel corpo”.

Questa precisazione è importante per la struttura narrativa de Le ossa di Cartesio perché ad ognuna di queste ‘passioni’ sono dedicate le sei scene che compongono l’opera. Ognuna di esse è legata a personaggi e circostanze significativi della vita del filosofo che sostengono con efficacia il ritmo narrativo.

La prima scena abbina la Gioia alla figura di Helena Jans, la domestica con la quale Cartesio ebbe un rapporto privilegiato dalla quale ebbe Francine la figlia naturale che morì a sei anni, entrambe ricordate con affetto e commozione. La seconda scena abbina l’Amore con Cristina di Svezia, a sottolineare l’importanza di questo personaggio e l’attrazione reciproca, non solo culturale e spirituale ma, forse, anche fisica. Nella terza scena si parla dell’Odio ed è incentrato su François Vioguè, il padre agostiniano presente a Stoccolma, colui che la nuova versione circa la morte del filosofo considera l’attore principale della morte di Cartesio. Legato del Papa Innocenzo X, per la teoria di Ebert inviato proprio per eliminare Cartesio per il timore che potesse allontanare la Regina Cristina dalla religione cattolica. Nell’opera Cartesio comprende la malignità di Vioguè ricordando lo strano sapore dell’ostia ricevuta dalle mani del legato al momento dell’eucarestia, evento che poi provocherà la sua morte. Un avvelenamento che non aveva alla base la paura della Chiesa per l’abbandono del Cattolicesimo da parte della regina Cristina ma, come sottolinea il libretto, il timore dei nefasti effetti della dottrina filosofica, che descriveva le passioni non appartenenti all’anima ma, piuttosto, al corpo.

Nella quarte scena, intitolata Tristezza, è ricordata la singolare storia delle ossa e del cranio di Cartesio. Il filosofo ricorda come J. F. Plamstrom, capitano del regio esercito svedese, al momento del trasferimento delle spoglie mortali di Cartesio da Stoccolma a Parigi riuscì ad entrare in possesso del cranio dando inizio a quel balletto di passaggi di proprietà della preziosa reliquia durato fino allo scorso secolo i cui segni tangibili sono nelle scritte che quei proprietari lasciarono su questa ‘preziosa’ parte del corpo per dimostrare di averla avuta nelle loro mani. Cartesio dimostra di essere particolarmente ‘rattristato’ da questo fatto soprattutto perché a Saint Germain des Près dove riposano i suoi resti manca l’elemento principale del corpo di un filosofo, la testa.

Importante per questa storia è la figura del medico Johann Van Wullen al quale è dedicata la quinta scena intitolata Desiderio. Di questo medico alcuni studiosi hanno rinvenuto presso l’archivio dell’Università di Leida alcuni scritti che descrivono con una certa precisione i sintomi accusati da Cartesio prima della morte che sono assoggettabili ad un avvelenamento escludendo, in pratica, la polmonite come la causa di morte riportata su tutti i libri storia.

Nell’ultima scena, intitolata la Meraviglia, ritroviamo Cristina. Ormai Cartesio è giunto alla fine dei suoi giorni. Ricorda che la regina in quei giorni aveva in mano Le Passioni dell’Anima ma presa da un dubbio. Quale è la passione predominante tra le sei esposte nel trattato? Cartesio risponde che due sono gli elementi principali: il Desiderio come motore delle azioni umane mentre la Meraviglia è il fine ultimo in quanto tutti gli altri affetti ruotano intorno ad essa.

Queste sono le fondamenta de Le ossa di Cartesio sulle quali Mauro Cardi ha costruito una partitura molto incisiva che è basata sulla ricerca di una connessione tra la contemporaneità e la musica dell’epoca dell’azione rappresentativa dell’evoluzione di questa storia che ha attraversato più di tre secoli.

Innanzi tutto la contrapposizione tra vocalità barocca e vocalità contemporanea, due pilastri di un ponte ideale che unisce le due epoche. Ognuna delle scene che abbiamo poc’anzi descritto è introdotta da arie seicentesche. Nell’ordine Dolc’è pur d’amor l’affanno di Georg Friedrich Händel (unico brano posteriore a quell’epoca), Vorrei baciarti o Filli di Sigismondo d’India, Disprezzata regina da L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, Signor quell’infelice dall’Orfeo di Monteverdi, Hor che Apollo di Barbara Strozzi e S’io mi parto o mio bel sole di Domenico Mazzocchi. Nel finale, invece, un duetto di Barbara Strozzi, Canto di bella bocca per Soprano e Alto per l’occasione adattato per le tre voci dei cantanti che hanno partecipato all’esecuzione, efficace suggello a tutta l’intensità della composizione.

All’interno di ogni singola scena ci sono arie di stile contemporaneo nelle quali si notava la consueta linea vocale poco propensa alla melodia ma orientata piuttosto verso una sorta di moderno ‘declamato melodico’ dalla tessitura spesso impervia che sicuramente, in questo caso, ottiene quel necessario contrasto tra le diverse epoche, ma è una linea di canto che purtroppo provoca delle difficoltà oggettive per i cantanti rendendo anche poco intelligibile il testo. Questo contrasto era ben determinato dalla disposizione orchestrale utilizzata, idealmente divisa tra la sezione degli archi rivolta alle parti di stampo classico e la contemporaneità affidata alle percussioni e ad una cospicua sezione di fiati, clarinetto, clarinetto basso, corno, flauto e ottavino. Ma non una separazione netta in quanto i due elementi, spesso, si interconnettevano quasi a cercare una reciproca contaminazione. Ulteriore elemento di connessione con il passato è stato l’utilizzo del clavicembalo le cui sonorità sono riuscite a dare una significativa, quanto opportuna, patina di antico.

La cospicua parte parlata che ha orientato questo lavoro verso la forma del melologo, con la quale Cartesio parlava in prima persona del suo pensiero e delle sue azioni, è stata il baricentro dello spettacolo ed è stata molto ben interpretata dall’attore Franco Mazzi che ci ha restituito un personaggio del tutto credibile. Per le parti cantate sono state affidate a tre cantanti, due soprani ad ognuno dei quali abbinato un personaggio femminile e un basso che ha interpretato tre parti maschili.

A Valeria Matrosova è stato affidato il ruolo chiave di Cristina Regina di Svezia interpretato con una buona sicurezza vocale elemento riscontrabile anche nell’altra parte femminile, quella di Helèna affidata all’esperienza di Patrizia Polia, ad alla quale è stata destinata la parte vocale più sostanziosa comprendente anche l’esecuzione delle arie d’epoca. Il basso Federico Benetti ha reso con convinzione ed efficacia le caratteristiche dei tre ruoli maschili, Abate Viogué, Capitano Planstrom e Medico van Wullen.

Per quanto riguarda la parte scenica lo spettacolo è stato realizzato con una ‘mise en espace’, moderna forma di espressione teatrale affidata alle esperte mani di Enrico Frattaroli. Questo tipo di soluzione che spesso è considerata, a torto, una sorta di spettacolo mancato per la sua distanza con il teatro tradizionale, permette invece di valorizzare con più incisività il testo soprattutto per la mancanza di elementi che molti critici classificano di distrazione, come scene, costumi e azione. Una scelta questa che possiamo considerare ideale per questo spettacolo al quale abbiamo assistito presso il Teatro Sergio Secci di Terni interamente basato su immagini relative a Cartesio e alle sue opere letterarie come ai personaggi che entrano nella storia narrata, riuscendo a condurre lo spettatore in una immersione totale risultata totalmente efficace per la comprensione del testo e dello spirito per il quale è stato creato.

Fabio Maestri, direttore di lunga e provata esperienza nel campo della musica contemporanea, ha offerto una direzione del tutto convincente e felicemente orientata verso l’amalgama di tutte le componenti musicali per una esecuzione che ben si fondeva con la parte squisitamente visiva della quale abbiamo poc’anzi parlato. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla partecipazione dell’Ensemble In Canto formato interamente da musicisti di buon livello professionale che è giusto, se non doveroso, citare singolarmente: Bruno Lombardi flauto e ottavino, Roberto Petrocchi clarinetto e clarinetto basso, Marco Venturi corno, Rodolfo Rossi percussioni, Gabriele Catalucci clavicembalo, Anna Chulkina violino, Gianluca Saggini viola, Michele Chiapperino violoncello e Francesco Fraioli contrabbasso.

Lo spettacolo è stato molto applaudito dal pubblico di Terni che ha mostrato un particolare gradimento per questa interessante proposta, un gradimento al quale ci associamo pienamente. Chiudiamo segnalando che questo spettacolo inaugurerà il prossimo 7 novembre al Teatro Palladium di Roma il Festival di Nuova Consonanza 2021. Una buona occasione per conoscerlo e (magari) rivederlo.

Claudio LISTANTI Roma 17 ottobre 2021