redazione

E’ un numero davvero da non perdere il n. 19, di “Valori Tattili” l’ultimo datato 2022, da poco in distribuzione.

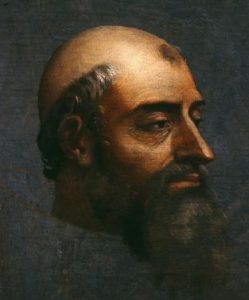

Gli articoli, come spesso capita, recano firme di studiosi prestigiosi, a cominciare da quello di Costanza Barbieri, che apre il volume certificando un sorprendente ritrovamento, quello di un dipinto raffigurante un Ecce Homo di collezione privata istriana, ricondotto con giustificate argomentazioni e con stringenti motivazioni alla mano di Sebastiano del Piombo (fig. 1).

Va detto, per inciso, che Costanza Barbieri è una studiosa tra le più preparate e competenti riguardo la figura e l’opera dell’artista veneziano; non per caso lavorò a fianco di Claudio Strinati, allora Soprindente per il Polo museale romano, in quello che va considerato l’evento più importante riguardante il Luciani, cioè la straordinaria esposizione che si tenne a Roma dall’ 8 febbraio al 18 maggio del 2008 e poi a Berlino dal 28 giugno al 28 settembre dello stesso anno.

L’analisi della studiosa prende le mosse dall’Ecce Homo della Galleria Palatina di Palazzo Pitti (fig. 2), opera generalmente “attribuita a Luis de Morales, o a un pittore della cerchia di Perin del Vaga”, da cui fa discendere – anche in ragione di una ipotesi formulata a suo tempo da Michael Hirst (Oxford, 1981) sulla probabile esistenza di un originale del maestro veneziano ancora non identificato- la possibilità di due percorsi interpretativi, se possiamo dire così, circa il tema di cui si parla: da un lato appunto alcune versioni analoghe alla tavola fiorentina, dall’altro un “secondo filone“, discendente come vedremo precisamente dal dipinto di collezione privata.

Proprio per dimostrarne la differenza stilistica oltre che iconografica, l’Ecce Homo ora attribuito a Sebastiano del Piombo viene affiancato dalla studiosa al Cristo in Ecce Homo della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, presentato sulla base di considerazioni stilistiche assai persuasive (“la tavola -sostiene l’autrice- mostra caratteri poco affini allo stile del veneziano“) come “da” Sebastiano, in pratica si tratterebbe di:

” … una libera rielaborazione di un originale del Luciani da parte di un autore attivo in un contesto romano tardomanierista“.

In questa versione infatti il Cristo appare coperto di un manto giallo -che in parte copre la classica tunica rossa- e con in testa la corona di spine, attributi non presenti nella tavola istriana ma che paiono giustificare un intento narrativo a sfondo devozionale e pietistico ben distante, come chiarisce la Barbieri, dallo stile del Luciani ( e che anche Paul Joannides -da lei citato- definisce “più tragico che lacrimoso“) e in effetti più inerenti ad un alfabeto tipico di un artista come Luis de Morales, cui effettivamente era stato accostato tanto nella versione di Palazzo Pitti, quanto in quella romana in Palazzo Barberini.

E parimenti “da” Sebastiano finiscono per essere gratificati un Ecce Homo del Prado, come pure quello del Louvre, derivanti dal dipinto sub judice appena riemerso, caratterizzato da una “invenzione più sintetica” dalla quale, oltre alle due appena citate, discendono altre quattro versioni, tutte ben descritte, e per di più potrebbe anche derivare -sempre che non sia stato realizzato a scopo preparatorio- il “bellissimo disegno raffigurante lo stesso soggetto”, (fig. 3) ora al museo Condé di Chantilly, attribuito a Sebastiano del Piombo dallo stesso Joannides e da David Ekserdjian.

Va chiarito tuttavia, e la studiosa non si fa remore dal farlo notare, che della tavola riemersa “candidata a essere l’originale di Sebastiano da cui discende il sorprendente numero di derivazioni documentate” , non si conosce la storia collezionistica, eccetto la sua registrazione a Zara nel 1929. Vero è, insiste la studiosa, che

“rispetto agli altri dipinti analoghi l’opera in esame presenta caratteri unici e qualificanti oltre ad essere del tutto inedita agli studi sebastianeschi … il taglio iconografico e compositivo discende da una tradizione veneziana e nord europea che evidentemente era riuscita ad imporsi come modello di una nuova spiritualità ancora intatta ed emozionante nella sua semplicità ed imediatezza”.

La lunga doverosa citazione apre poi a considerazioni importanti che potrebbero ancor più giustificare l’assegnazione del lavoro alla mano certa del Luciani, considerazioni che nascono da “un documento che non ha finora ricevuto la dovuta considerazione” sottolinea la Barbieri. A cosa si riferisce ? A quanto si può leggere in un inventario dei Palazzi Vaticani riguardante due lavori donati dal pittore al papa Clemente VII, precisamente

“due quadri di pittura che in uno è una testa di Cristo et ne l’altro una Nostra Donna con Giuseppe … che donò Bastiano pittore nel mese di Gennaro del 1524”,

data che però va spostata giusto di un anno dal momento che con il pontefice Medici sul soglio pontificio divenne in uso l’usanza fiorentina cosiddetta dell’Incarnazione, consistente nel far iniziare il nuovo anno da marzo anziché da gennaio. Posto dunque che la “testa di Cristo” sia da identificarsi con l’Ecce Homo di cui parliamo (e la Barbieri produce una serie di considerazioni che lasciano poco o nessuno spazio ai dubbi a questo riguardo, come dicevamo e come potranno ben verificare i lettori del saggio) siamo dentro un quadro cronologico ben differente stilisticamente da quello tipico del veneziano nel decennio successivo, segnato da “caratteri più segnatamente manieristici”.

E’ effettivamente un periodo, quello in cui si situerebbe il dono al papa, piuttosto curioso della vita di Sebastiano, giunto a Roma nel 1511 accompagnato già da ottime referenze oltre che come pittore, anche di buon suonatore di liuto e piacevole conversatore, ma descritto, solo pochi anni dopo

“troppo involto nelle comodità et in piaceri … i miglior vini e le più preziose cose che avere si potessero cercò sempre d’avere per lo vitto suo, tenendo più conto della vita che dell’arte”.

Sono giudizi noti di Giorgio Vasari che già dalle prime righe della Vita dedicata al veneziano lo giudica “infingardo e negligentissimo … lavorando sempre malvolentieri, anzi per forza”, sottolineando le molte circostanze in cui si mostrava “stanco delle fatiche dell’arte”; ed è altrettanto noto che una buona parte della storiografia artistica su quella scia abbia deprecato la carenza di operatività del Luciani, la sua incostanza e irresolutezza. Non a caso nel testo dello storico aretino numerose sono le citazioni di opere da lui cominciate e non portate a termine. Tanto che un certo dubbio sul fatto che anche questo Ecce Homo possa essere annoverato dentro la casistica dei quadri non del tutto rifiniti può nascere, quanto meno vedendo le immagini pubblicate da “Valori Tattili”, specie se si ipotizza che la “perdita delle velature” come pure la non sufficiente adesione dei “passaggi cromatici” alla completezza del lavoro, denunciate dalla Barbieri, possano non dipendere, o non solamente, dal fatto che questi siano stati “in parte rimossi“, come l’autrice suggerisce.

Detto questo, è altresì acclarato tuttavia che una gran fama di ritrattista percorse tutta la vita di Sebastiano; se in effetti si eccettua il giudizio negativo, sicuramente frutto di provinciale partigianeria, di Ludovico Dolce, il quale per non sminuire la caratura in questo campo di Tiziano, scriveva che pur avendo tra le mani “l’arma”, ossia la qualità, di Michelangelo “egli non la sapeva adoperare, e molto meno di Tiziano”, tutta la critica del tempo lo apprezzò; tanto Paolo Giovio che scrivendone nel 1523 arrivava ad affermare che nel ritratto “Sebastiano supera senza confronto tutti gli altri”, quanto l’Aretino che lo giudicava “Pittor miracoloso” e perfino lo stesso Vasari, che se non fu affatto parco di critiche come si è visto, però così scriveva a questo riguardo

“per vero dire il ritrarre di naturale era suo proprio … Sebastiano nel fare i ritratti di finitezza e di bontà fu sopra tutti gli altri superiore”

(le citazioni da Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori … a cura di L. Bellosi e A. Rossi, con prefazione di G. Previtali, TO, 1986 e 1991, passim).

Nella capitale pontificia Sebastiano avrebbe in realtà potuto procedere molto probabilmente più avanti di quanto poi in realtà non avvenne, potendo presentarsi come capace di aggregare insieme il colore veneziano della formazione con il disegno tosco romano. Si sa che questa era stata l’intuizione dello stesso Michelangelo Buonarroti il quale, certamente affascinato dal suo modo di colorire “lo prese in protezzione”, con l’idea che aiutandolo con i suoi disegni avrebbe infine potuto rovesciare a suo vantaggio i rapporti di forza esistenti tra i committenti legati alla curia

“che più aderivano alla grazia di Raffaello “ e quindi si mostravano ormai “più favorevoli nel giudicio a Raffaello che a Michele Agnolo” (Vasari).

Ma proprio nel contesto capitolino l’artista venziano avrebbe pagato il prezzo di essere arrivato dopo i due geni del Rinascimento, né gli sarebbe bastato il privilegio di godere della benevolenza oltre che della malleveria di Agostino Chigi per imporsi davvero, tanto che negli ultimi anni a fronte dei suoi ripetuti ritardi il papa aveva progettato di togliergli il piombo, vale a dire la nomina a piombatore pontificio, oggi diremmo il guardasigilli ufficiale dello stato della chiesa, ottenuta nel 1531, per darlo a Tiziano.

Ma per tornare all’Ecce Homo riemerso, se accettiamo, come tutto lascia credere, che la datazione possa risalire alla metà del terzo decennio, la sua realizzazione dovrebbe situarsi a ridosso del Giubileo del 1525 che Clemente VII volle a tutti i costi contro il parere della maggior parte della curia, nel vano tentativo di frenare il dilagare del luteranesimo nell’ Europa del Nord, ma anche strettamente a ridosso dei due ritratti – entrambi oggi a Capodimonte- che Sebastiano fece al pontefice (il primo con ogni probabilità tra il ’25 e il ’27, mentre per l’altro la datazione oscilla tra il ’29, fino addirittura al ’34, peraltro quando il papa era già scomparso). Tanto più se riflettiamo sul fatto che le magistrali prove, il Cristo e i due ritratti papali, non si mostrino poi troppo distanti da un punto di vista narrativo. Se si esclude infatti l’allusione alla “rappresentazione iconograficamente minimalistica dell’opera in esame ...” cui fa cenno la Barbieri, e che sicuramente non può combaciare col primo ritratto del papa, per il resto numerose appaiono le concordanze: persona internamente turbata e immalinconita appare il pontefice, che evidenzia nel primo ritratto come un sentimento di dubbiosa attesa nella prospettiva, forse già percepita come inevitabile, delle conseguenze – che saranno devastanti con il Sacco di due anni dopo- dell’ultimo sgarbo fatto all’Imperatore Carlo V. Siamo insomma ben dentro uno scavo psicologico (una “quasi diabolica trasparenza psicologica” vi ha letto Roberto Contini) che fa il paio con “l’intensità espressiva … l’espressione dolente (che) appare più interiore che esteriormente esibita” ben individuate da Costanza Barbieri nella sua disamina del volto del Cristo, a suo dire

“tipico della devotio moderna e ripreso dalla Riforma cattolica: scena narrativa e non narrativa, storica e astorica Andachtsbild, intenso richiamo alla contemplazione”.

Alla contemplazione e anche alla preghiera, viene da aggiungere, posto che il nostro Ecce Homo, come si diceva, capita a ridosso sia del primo ritratto del papa sia del Giubileo, in un contesto segnato appunto dal momento delle incertezze, dei contrasti e della urgenza di difficili decisioni. Non a caso, più intensa ancora è la logica che inquadra il secondo ritratto di Clemente VII, un uomo così descritto dalle fonti dell’epoca “Ha una barba longa canuda … Sta sempre maninconico”. Il dipinto, su lavagna e non finito, mostra il volto del pontefice di profilo, ed è certamente successivo al Sacco e anche all‘Ecce Homo, ma come si diceva dalla datazione incerta (gli studiosi propendono – ciascuno con ben argomentate ragioni peraltro- per il 1529, ovvero per il 1531, oppure ancora per il 1534, se non il 1540, quando già il pontefice era scomparso).

Ma un’ulteriore conferma della mano di Sebastiano nella realizzazione del ritrovato Ecce Homo, la Barbieri la vede giustappunto in una mano, quella che il Parmigianino -arrivato a Roma intorno al 1524- mise in evidenza nel notissimo Autoritratto allo Specchio,

una tavola convessa oggi al Kunsthistorische Museum di Vienna, ritenuta dalla critica tra i capolavori della ritrattistica di sempre, da cui il veneto sarebbe stato influenzato, precisamente per la mano in primo piano ingigantita per conseguenza degli effetti deformanti dello specchio convesso.

E dunque “Bastiano Veneziano” , allora in intimità col pontefice cui era diretto l‘Autoritratto del giovane parmense, (una sorta di captatio benevolentiae che ottenne i suoi frutti), secondo la Barbieri:

“Potrebbe aver registrato l’invenzione del Parmigianino proprio nella Testa di Cristo in esame proprio nella mano portata in primo piano…” la quale, oltre al “potenziamento degli effetti di volume … aggiunge una sfumatura di umanità, di timore per l’imminente Passione alla ostentazione liturgica del corpo sacrificale del Cristo”.

Se è giusta questa idea dell’ispirazione sorta a Sebastiano del Piombo davanti all’Autoritratto di Parmigianino ne consegue che

“il veneziano avrebbe così accolto l’ennesima sfida non più da Raffaello, ma da colui che veniva universalmente acclamato come il suo degno erede”.

Così Costanza Barbieri chiude il suo saggio, certamente un contributo notevole agli studi sulla figura e sull’opera di Sebastiano del Piombo.

Non da meno è il lavoro pubblicato da Pierluigi Carofano (uno dei redattori responsabili di “Valori Tattili”), che a sua volta presenta al contesto degli studiosi e degli appassionati un “bozzetto” di Giovan Battista Naldini:

“Una premiére idèe che incontrerà straordinario successo all’interno del suo repertorio di maestro della tarda Maniera fiorentina”.

Si tratta con ogni evidenza di una prova preparatoria della Presentazione di Gesù al Tempio entrata a far parte della Galleria Nazionale dell’Umbria, anche grazie alla segnalazione dello studioso, e ritenuta opera certa del Naldini, un artista noto per essere stato allievo del Pontormo, nella bottega del quale “esperisce il nobile esercizio del disegno come attività di ricerca creativa ed intuitiva“.

Questo dell’importanza del disegno come genesi ideale e pratica dell’opera d’arte, secondo le indicazioni non soltanto dei maestri ma soprattutto dei pensatori del tempo, è un tema affrontato da Carofano da sempre, basti ricordare il saggio su I primi anni dell’Accademia fiorentina del Disegno, comparso nel volume dedicato al Disegno Italiano antico. Artisti e opere da Quattrocento al Setteccento, curato da Mario Di Giampaolo per i tipi della Fenice 2000, strumento di consultazione ancora tutt’altro che inutile, nonostante risalga al 1994. Già in questa sede si sottolineva la capacità assimilativa dell’artista nato a Fiesole, l’importanza del suo viaggio a Roma ad esercitarsi sull’antico e sulle opere di Raffaello, la sua partecipazione a numerose imprese coordinate dal Vasari. E a queste osservazioni il saggio di Pierluigi Carofano aggiunge ora nuovi convincenti elementi valutativi, affrontando con vera competenza la questione del metodo di lavoro del Naldini, rivalutandone decisamente il percorso artistico e stilistico, chiarendo come nelle sue intenzioni

“lo studio iniziale, rapido e apparentemente casuale a fissare le prime idee, realizzato a matita rossa o a carboncino, è poi superato dallo sviluppo dei singoli elementi, indagati più volte con mpolteplici varianti”.

Notevole altresì la ricostruzione degli ambiti contestuali in cui Giovan Battista operò, nonché della genesi della pala umbra cui il bozzetto rimanda, con l’accostamento ad altre opere dell’artista, a cominciare dalla maestosa pala raffigurante la Presentazione di Gesù al tempio, in Santa Maria Novella, laddove non è affatto irragionevole a parere dell’autore considerare questa splendida prova in relazione a quelli che egli definisce con un termine preso dall’attualità “i poteri forti” dell’epoca, quali il Papa e il Granduca di Toscana.

Si tratta insiste lo studioso partendo da una citazione di Federico Zeri, non tanto di “flettersi alle esigenze dettate dal soggetto nei dipinti sacri” bensì di

“una adesione ideologica che si preoccupa della ricaduta delle immagini sulla società contemporanea”;

alla quale probabilmente non dovette essere estranea la collaborazione -ma potremmo forse meglio definirla compromissione alla luce di quanto avvenne- con i perduti affreschi dipinti dal suo Maestro, Jacopo Pontormo, in San Lorenzo poi rimossi, e che com’è noto fecero sospettare l’autore quale aderente in qualche misura alle tesi espresse nel noto “Beneficio di Cristo”, il testo pubblicato a ridosso della convocazione del Concilio di Trento dalla cosiddetta corrente degli Spirituali, propensi, com’è noto, ad una sorta di compromesso con le tesi dei Riformatori protestanti.

Lasciamo al lettore la possibilità di approfondire anche sotto questi aspetti le importanti notazioni di Pierluigi Carofano; così come per questioni meramente editoriali che non ci consentono in questa sede analisi più approfondite, come certo meriterebbero, degli altri saggi, lasciamo che siano i nostri sempre attenti lettori ad indagare piùa fondo sui contributi di Luca Brignoli, che presenta un “Ritratto d’uomo in armi della Milano spagnola” di mano di Carlo Francesco Nuvolone, di collezione privata, risalente alla metà del XVII secolo e che “s’inserisce nella felicemente nella tradizione pittorica delle effigi celebrative del Seicento lombardo”, nonché l’ottimo recupero archivistico operato da Simona Sperindei che ha fatto emergere la figura di un fin qui ignoto Pietro Paolo della Bruscia pittore “bottegaro” in Roma, probabilmente di origine oltremontana (Bruscia, secondo la studiosa potrebbe essere la contrazione di Bruxelles), probabilmente facente parte di “quel gruppo di aritsti fiamminghi che fin dalla metà del Cinquecento avevano operato nell’Urbe“.

Per quanto riguarda il nostro “bottegaro“, si tratterebbe, nella felice dicitura dell’autrice, di una sorta di “protoimprenditore” , un esempio di quelle figure che con la vendita di opere nelle loro botteghe “non di rado finivano con orientare le stesse scelte della committenza”, determinando in qualche misura “l’affermazione e il successo di giovani artisti”. Non va trascurato il fatto che Pietro Paolo della Bruscia ebbe una certa affermazione anche per le sue capacità artistriche se è vero che già dal 1623 fece parte dell’Accademia di San Luca ricoprendo addirittura “ragguardevoli incarichi negli ultimi anni della sua esistenza”, per non dire del suo rapporto non del tutto tranquillo con il nobile Maurizio d’Aste, barone di Acerra nonché marito di Vincenza Carafa, alla quale aveva insegnato l’arte del disegno.

Il ricco numero di “Valori Tattili” presenta inoltre gli importanti contributi di Paolo Pastres che pubblica Brevi notizie dalla Galleria di Vienna, incentrate in particolare sulle Lettere inedite di Joseph Roos a Luigi Lanzi, che testimoniano come l’incisore viennese, dal nome poi italianizzato in Giuseppe de Rosa (Vienna, 1726 – 1805), che mentre ricoprì il ruolo di direttore della Galleria Imperiale di Vienna dal 1772, fosse tra i rarissimi interlocutori stranieri che intrattenero rapporti col gesuita fiorentino autore della Storia pittorica.

Entrambe le circostanze fanno da sfondo all’episodio

“che vide protagonisti i due interlocutori, lo scambio sviluppatosi tra il 1792 e il 1796 per volontà del Granduca Ferdinando III e del fratello, l’Imperatore Francesco I (già Granduca di Toscana Pietro Leopoldo) di numerosi dipinti tra gli Uffizi presso cui l’abate Luigi ricopriva la carica di ‘Antiquario’ e vice direttore …e la Galleria viennese diretta appunto dal Roos”.

Relazioni intercorse tra Giovanni Boldini e John Singer Sargent vengono indagate da Loredana Angiolino nel saggio “Boldini e Sargent tra Parigi e Londra”, una lunga indagine condotta dall’autrice, assai nota come studiosa della figura e dell’opera dell’artista ferrarese, sul filo dei rapporti intercorsi tra due dei più significativi artisti del periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo successivo, allorquando i contatti tra lo statunitense e Boldrini

“assunsero forma duratura e proficua rafforzati soprattutto da quel giro di amicizie comuni che li portò a frequentarsi costantemente”.

Un lavoro d’archivio di grande rilievo quello condotto dalla Angiolino, testimoniato dalle citazioni in coda all’articolo e dalle oltre 120 note che lo chiudono, nonché da una appendice documentaria di autentico interesse; quanto cioè rende il saggio completo e indispensabile elemento di studio per per chiunque affronti le tematiche dei rapporti tra gli artisti e le loro abitudini.

L’importante ricco numero di “Valori Tattili” si conclude con due complete recensioni entrambe a firma di Stefano Aloisi, la prima del volume di Vincenzo Mancini, Sebastiano Mazzoni a Venezia, Scripta edizionij 2021, e l’altra del volume di Benedetta Ciuffa, Francois Spierre.Un incisore lorenese nella Roma barocca, Roma, Editoriale Artemide, 2021

P d L Roma 5 Marzo 2023